基于产品质量的影响因素谈质量监管模式创新

2013-06-05黄培东

文/黄培东

基于产品质量的影响因素谈质量监管模式创新

文/黄培东

产品质量是指产品符合技术标准和用户需求的程度。本文通过分析产品质量的影响因素,结合新形势下质量工作面临的挑战,有针对性地提出解决产品质量问题、改进质量监管模式的新途径。

产品质量 影响因素 质量监管

改革开放和社会主义市场经济的不断发展,我国产品质量监管体制机制随之逐步完善。多年来,各级质监部门通过创新质量工作方法、改进质量监管模式,有力地保障了产品质量安全。但是,我们也必须清醒地看到,当前我国产品质量安全面临的形势依然严峻,局部问题还比较突出。如,问题乳粉、瘦肉精、地沟油和木地板等产品质量安全事件的发生,从一个侧面反映出加快产品质量监管模式创新、改进的重要性和紧迫性。

一、产品质量的影响因素分析

按照国际标准的规定,产品是过程的结果,质量是一组固有特性满足要求的程度。对于产品质量的概念,往往因研究的学科领域和专业范畴的不同而有所差别。从广义角度讲,产品质量是指产品、体系或过程的一组固有特性满足顾客和其他相关方要求的能力,它既包含实物产品,也包含无形产品(如服务)。

基于对产品质量监管方式的探讨,倾向作如下定义:所谓的产品质量,是指产品符合技术标准和用户需求的程度。它是反映产品的自然有用性和社会适应性的尺度,包括产品的外观质量(如产品的形态结构、花色图案、款式规格以及气味、滋味、光泽、声响和包装等外表形态)和内在质量(如产品的化学、物理、机械、光学、热学及生物学性质等固有特性)。

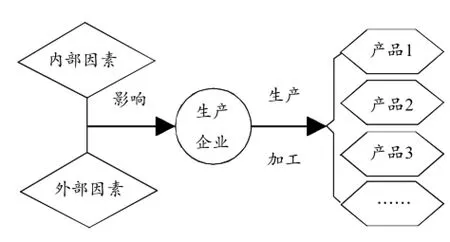

理论研究和工作实践告诉我们,影响产品质量的因素复杂而多样。正如一棵树木,要生根发芽和成长壮大结出硕果,既取决于树木本身遗传基因所包含的防虫、抗病、成材和挂果等内在因素,也依赖于树木生长发育过程中所处的土壤、水分、大气和肥料等外部因素。与此相类似,作为一个全局性和社会性的问题,产品质量的好与坏,既要受企业内部条件的影响或约束,也要受外部环境因素的激励或制约。产品质量的影响因素见图1。

图1 产品质量影响因素流程图

①内部因素

也称企业因素,是指存在于系统内部的人员、物质、制度和信息等方面的相关因素。按照全面质量管理理论,影响产品质量的内部因素为4M1E,即“人机料法环”:人,指制造产品的人员;机,指制造产品所用的设备;料,指制造产品所使用的原材料;法,指制造产品所使用的方法;环,指产品制造过程中所处的环境。上述五大因素存在于企业中,受企业的控制,并通过企业的管理行为对产品质量造成直接影响。事实上,内部因素包含的内容十分丰富,对产品质量的影响程度也各有不同,其中,关键因素包括以下三个方面:

一是领导的质量意识和员工的整体素质。人的因素中,企业领导的质量意识和员工(特别是关键岗位、特殊工种人员)的素质,是关系企业质量文化和管理水平的最关键因素,直接影响产品质量的控制。

二是质量组织建设和功能发挥程度。包括现场管理、产品检验和QC小组等在内的企业各类质量组织的建立,以及各组织对产品质量监督把关功能的发挥程度,是影响产品质量的重要因素。

三是设备性能和满足生产的程度。优质的原材料、先进的技术设备、可靠的检测手段并称为现代工业的三大支柱,其中,生产加工设备的性能及其满足生产的程度是影响产品质量的关键因素之一。

②外部因素

也称环境因素,是指与系统有关联,并存在于系统之外的物质、信息和人际等方面的相关因素。影响产品质量的外部因素包括:政策环境,如质量产业政策、管理政策和经济政策等;法治环境,如质量法律法规和行政监督执法等;社会环境,如市场运行机制、物质资源状况和社会质量意识等。环境因素不直接作用于产品,但却通过影响企业的行为而对产品质量造成间接影响。

值得注意的是,随着我国市场经济的不断发展,市场机制对产品质量的调节作用日益凸显。通常,市场机制包含供求机制、价格机制和竞争机制三个方面。比如,当市场供求机制运行不畅时,企业即便有提高产品质量的欲望,也会因无法顺利地从市场上获取必要的生产资料、劳动力和资金,特别是得不到质量可靠的原材料,而导致产品质量下滑。又如,当价格机制运行不畅时,产品的优质优价难以体现,企业以质取胜的意愿降低,片面追求产值利润等行为也将不可避免地滋生。

通过对产品质量影响因素的分析,我们不难得出以下共识:

①企业因素是决定产品质量的关键

从唯物辨证的角度看,事物的发展由内外因共同作用形成,但两者在事物发展中的地位和作用却不相同。内因是根本,外因是条件。内因决定着事物的根本属性,外因通过内因推动事物发展。因此,在影响产品质量的各种因素中,企业因素起着至关重要的作用,决定着产品质量的发展方向。也正是遵循这一客观规律,《产品质量法》等法律法规明确规定了产品生产者的质量主体地位,依法承担质量主体责任。

②环境因素通过企业能动作用于产品质量

作为外因,环境因素虽不直接作用于产品的本身,但却能够通过影响企业的行为,进而对产品质量产生间接影响。比如,一项符合企业发展需要的合理、有效的质量奖励政策,有助于提高企业质量工作的积极性,促进产品质量水平的提升。又比如,严格的质量法律制度和高效的行政执法处罚,有助于震慑质量违法行为,提高质量违法成本,保护合法企业的权益。

③产品远比企业复杂得多

如果将社会比作人体,企业比作细胞,那么为人体和细胞提供养分的血液就是产品。从这个意义上说,企业生产的产品不但种类繁多,数量巨大,而且伴随着科技进步和生产力水平的提升,产品的特性也日趋多样和复杂。此外,随着经济全球化导致的产业分工专业化,定点生产(OEM)、承接设计制造业务的制造(ODM)等新型生产组织方式应运而生,产品的制造加工方式日趋多样。因此,对政府部门而言,以有限的行政力量对企业实施监管,显然要比对繁杂的产品进行监管要来得简便和有效。

二、新形势下传统的产品质量监管模式面临的挑战

传统的产品质量监管模式是在高度集中的计划经济体制下形成的,其主要工作方式是通过政府部门的领导和制约,以行政命令的方式推动各个企业、单位质量工作的开展。具体实施过程中,突出表现为统管细查、一包到底,直接介入企业微观管理。这一监管模式一定程度上适应了我国计划经济时期生产力水平不高、企业质量管理体系不健全、产品质量水平不稳定的需要。然而,随着社会主义市场经济的不断发展,社会经济形势发生了深刻变化,产品质量监管模式面临巨大的挑战。

市场经济条件下,政府机构改革和职能转变不断加快,政府的主要职能更加侧重于经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。与之相比,传统的产品质量监管模式偏重于对企业内部因素的控制,直接介入企业的微观管理,一定程度上忽视了对外部因素的管控和运用,造成宏观管理和服务职能不足,削弱了产品质量综合监管效能的发挥。

随着改革开放步伐的加快,我国生产力水平明显提升,产品结构发生显著变化。与此同时,质量工作的不断深入和质量管理理论的推广应用,使广大企业的质量管理水平有了长足进步,企业自主管理能力得到增强。与之相比,传统的产品质量监管模式以产品为关注重点,侧重于对产品的生产过程实施监管,使原本应由企业实施的自我管理变成了政府部门的代为管理,由此,既加大了政府部门的监管投入,增加了监管难度,也人为地限制了企业质量工作的主动性和能动性。

随着国务院“三定方案”的落实,质监部门承担起包括产品质量监督、食品生产监管、特种设备安全监察和行政执法检查等涉及社会经济发展和民生安全保障的诸多职能。然而,与业务量的急剧增长相比,当前质监部门的人员编制数量增长缓慢,质量监管力量与监管对象之间的矛盾日益突出,若仍然固守传统的产品质量监管模式,不寻求监管方式的创新,不提升监管的科学性和有效性,产品质量监管必然会陷入顾此失彼、疲于应付的尴尬局面。

三、产品质量监管模式的改进与创新途径

产品质量监管模式是质量工作体制机制的外在表现形式。要完善质量工作体系,提升质量监管效能,就必须顺应形势发展需要,紧密结合质监工作实际,围绕产品质量影响因素管理和控制,探索建立与生产力发展水平相适应的产品质量监管新模式。

新形势下,产品质量监管模式应注重宏观调控和源头管理,坚持“管企业、企业管”、“抓法人、法人抓”原则,通过综合运用经济、法律和行政等手段,强化对产品质量的影响因素管理,帮助和促进企业在内部建立起行之有效的质量工作责任机制,真正构建起“企业自主、市场调节、行业自律、政府监管和社会参与”的质量工作格局。

一是监管的目的应定位于保障产品质量安全。通过实施质量监管,促进企业练好内功、提升能力,进而提高产品质量水平,为社会和民众提供合格和优质的产品。

二是监管的对象应从以往以产品为重点,向以企业为重点转移。通过发挥企业的自主管理作用,推动企业建立“隐患自查、责任自负和接受监督”的质量管理机制,减轻质监部门的监管压力,提升监管的有效性。

三是监管的方式应从以往注重产品生产过程的监管,向注重产品质量的影响因素管理转移。通过间接调控,实现监管力量的有效传递,使质监工作职能真正从微观低效中解放出来,提升监管的科学性。

强调企业的自主管理并不意味着质监部门就此放弃对产品生产过程的监管。事实上,将监管对象从产品向企业转移,是发挥质量部门资源技术优势,解决行政监管人机不匹配矛盾的方法,也是体现企业产品质量主体责任,实现“管企业、企业管”目标的有效途径。在具体监管过程中,应突出“三个严格”:

一是严格技术把关,强化企业事前监管。以发挥标准化管理的基础性作用为重点,将制订和执行产品标准、检测方法等技术性法规放在重要位置,通过科学设定技术标准、规范企业生产行为、促进质量水平提升;发挥行政许可的审核把关作用,通过严格实施市场准入、强制认证等,使企业质量组织、管理制度和生产设备等内部因素不断完善,从而提高企业的产品质量保障能力。

二是严格监督检查,强化企业事中监管。以促进企业质量组织建设和功能发挥为重点,加强企业质量管理制度执行情况的监督,通过开展日常巡查、产品抽检和违法查处等,提升企业遵纪守法意识,规范企业质量管理行为;加强质量知识宣传教育,普及质量管理方法,提升企业管理者和员工的质量安全意识,完善企业原辅材料进货把关、生产过程关键点控制、成品出厂检验和不合格品处置等全过程的质量管理能力。

三是严格跟踪整治,强化企业事后监管。作为对已产生不合格产品的行为实施消除影响的补救措施,事后监管是产品质量监管不可或缺的部分。质监部门应充分发挥自身行政技术优势,加大后处理工作力度,通过深入实施质量分析、缺陷产品召回、许可证注(撤)销、行政执法处罚等措施,科学处置不合格产品,指导企业建立和完善内部因素。

正视当前质量监管力量与数量不平衡的矛盾这一现实,加大质量宏观调控力度,充分汇聚社会力量、发挥各方优势,努力形成产品质量监管的合力。

一是加强质量政策引导。着力发挥质量政策对质量发展的规范和引领作用,认真落实产业政策,对高污染、高耗能、高排放及资源浪费的行业和产品严格市场准入,加快淘汰落后产品,促进结构优化升级;加强质量绩效考核体系建设,强化考核结果运用,严格质量事故调查和责任追究,促进质量措施真正落到实处;加强质量激励机制建设,进一步完善质量奖励、品牌发展、质量强市等制度,通过表彰先进、树立典型,最大限度地激发广大企业和全社会重质量、讲诚信、树品牌的良好风气。

二是加强质量法治建设。坚持运用法律手段解决质量发展中的矛盾和问题,通过健全质量法律法规,为合法生产、诚信经营创造条件;通过严格依法行政,规范执法行为,保证公正、文明的执法环境;通过强化法制宣教,普及质量知识,宣传质量法律,营造良好社会氛围。

三是加强质量文化建设。积极倡导并践行“质量就是生命”的城市质量文化、“诚实守信”的市场质量文化、“追求卓越”的企业质量文化、“依法维权”的市民质量文化、“忠于职守”的行政质量文化,逐步构建符合质量发展需要、体现城市特色的质量文化体系,提升质量文化软实力,推进以质取胜战略的实施;加强质量诚信体系建设,加大质量失信惩戒力度,推动企业增强法制观念,强化质量主体责任意识,提高企业市场竞争力;加强市场运行机制建设,充分借鉴国际先进经验,探索建立产品质量保证和责任保险等制度,积极引导企业参与责任险投保,降低企业质量安全风险,维护消费者合法权益;加强质量监督执法,通过严厉打击质量违法行为,促进社会资源向优质产品、优秀品牌和优势企业聚集,努力建立起企业依法使用生产要素、公平参与市场竞争、平等受到法律保护的环境。

The quality of products is the product complies with the technical standards and the degree of user needs.The article proposed the new approach specifically to solve product quality problem and to improve quality supervision mode by analyzing the factors that impact product quality,combined with the challenges that quality work faces in new situation.

Product quality;Influential factor;Quality supervision

(作者单位:上海市质量技术监督局)