“自然地理环境的差异性”的教学研究与实践

2013-05-25云南省曲靖市第一中学富源分校胜境中学655500雷维运

云南省曲靖市第一中学富源分校胜境中学(655500) 雷维运

“自然地理环境的差异性”的教学研究与实践

云南省曲靖市第一中学富源分校胜境中学(655500) 雷维运

美国教育家菲利普(P.J.philip)在教学实践研究中有三句名言:“tell me and I forget”只是告诉我,我会忘记;“show me and I remeber”演示给我,我会记住;“invole me and I understand”让我参与,我会明白。同时,专家发现,学生采用不同学习方式的有效学习程度是不一样的,他们读到过的有效学习程度为10%、听到过的有效学习程度为20%、看到过的有效学习程度为30%、听到且看到过的有效学习程度为50%、在完成某一事件时亲身经历过的有效学习程度为90%。研究表明,学习的过程就是学习主体亲身体验的过程。在我校2011~2012学年青年教师课堂教学竞赛中,笔者有幸参加并选取“地理环境的差异性”作为参赛课题,笔者对本课题以导学案的方式进行“二次开发”,教学效果显著,获得地理教学专家和地理教学同行的一致好评并荣获文科组一等奖。

一、本课题的学习目标及其内容选择

“自然环境”的学习目标之一是认识自然环境的差异性。差异性是自然环境的两大基本特点之一,认识这一特点,不仅有利于理解自然环境各要素的地域分异,而且对人类活动有着重要的指导意义。例如,因地制宜体现了对自然环境差异性的认识。自然环境是由气候、水文、岩石、地貌、生物等要素组成的,各要素的地区分布差异形成了自然环境的差异性。

“地域分异规律”是自然地理学中一个非常重要的规律,是一个基本的规律。每一个学习过地理的人都会对这个规律具有深刻的印象,所以要激发学生对本课题的重视与探究的心理状态。尽管在中小尺度范围内,不容易发现“地域分异规律”,但学生结合旅游经验及阅读地图可以获得感知。在本课中,创设一系列的问题条件,启迪学生去思考问题,从而有所得。地域分异的规律虽然很重要,但对于规律的理解和掌握需要一个逐渐深化的过程。所以,笔者同意课程标准和教材所倡导的“活动课程”,使学生通过案例的解读、自身的体验去感知规律的存在,而不是概念和定义的诠释与灌输。

二、本课题对《地理课程标准》要求的把握

《课标》提出“运用地图分析地理环境的地域分异规律”。地理环境的差异性是绝对的。一方面,不可能找到两个自然状况完全相同的区域;另一方面,再小的区域,其内部仍然存在着差异。所以,区域才可以一直逐级划分下去。由于各要素的分布具有一定的规律性,它们共同作用而形成的地理环境在地域分异上也具有一定的规律性。本条“标准”旨在通过地理环境的地域分异规律,认识地理环境的差异性。

从本条“标准”的要求来看,首先应通过阅读“世界陆地自然带分布图”,认识地理环境的地域分异;其次,通过分析自然带的分布,归纳出地理环境的地域分异规律。地理环境的地域分异规律,一般指地带性分布规律。自然带的界线是对地理环境客观现实的反映,同时又是人为主观划分的,所以需要说明,各自然带之间的界线,在现实中是不存在的。现实中总是由一种自然带的典型景观逐渐过渡到另一种自然带的典型景观。

几个版本的普通高中课程标准实验教科书(必修1)都探讨了这一规律。但不同的教材在教学内容与风格上是有差异的。如鲁教版和人教版的教材,对这一规律的描述都是“由赤道向两极的地域分异”“从沿海到内陆的地域分异”“山地垂直地域分异”,鲁教版还分为“水平地域分异”和“垂直地域分异”。中图版的教材以“纬度地带性”“经度地带性”“垂直地带性”为题来讨论。这几种教材对此内容的共同点是:其一,淡化“地带性”“非地带性”的概念;其二,注重案例解读得出“地域分异规律的结论”。从本课中我们可以感受到地理新课程理念:“简化概念”“增强体验”“学习生活中有用的地理知识”。

三、“地理环境的差异性”的教学实践

1. 创设情境,引入新课

请同学们认真观察玉龙雪山的优美景观图片并认真听取有关玉龙雪山的介绍,然后思考:在我们云贵高原上,为什么会有“一山有四季,十里不同天;百里不同俗,千里不同风”的说法?同学们,要回答这个问题,就必须要认真学习今天我们所探讨的内容。(充分利用计算机多媒体辅助教学,笔者用诗词谚语和优美的景观图片以及玉龙雪山的教学视频导入新课,展示教师收集的云南省由南向北的自然景观的画面,在学生看与听的同时首先从视觉上和听觉上给学生强大的“冲击力”,在形象感知与意境的体验上为本课题的学习创设了一个探究的情境,达到吸引学生全员参与教学的目的,为顺利完成本课题教学开一个好头。)

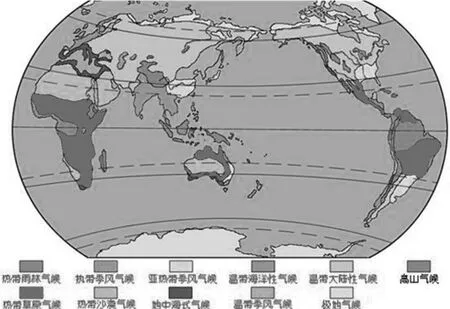

图1 世界气候类型分布图

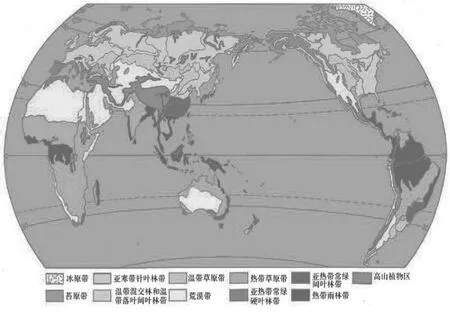

图2 世界自然带分布示意图

2. 新知识学习

各位同学,今天让我们一起来领略地理环境的差异美!请每一位同学都认真阅读图1和图2,并积极参与各小组的学习。(将学生分为四个小组:每个小组完成一个案例,并最终与其它小组分享学习成果,导学案上四个案例都通过彩印分发给每一位同学,但是每一位同学只需要主动参与讨论学习一个案例,其他案例就认真听取其它小组的学习成果展示,如果学生非常感兴趣想深入研究,可以在课后继续学习。这样做是出于四个方面的考虑:第一,一节课的时间很有限;第二,让学生学会与他人合作与分享,你只要认真做好一个案例,最终就可以学到四个案例;第三,让学生有充分的时间探究和展示自己所学的案例知识,避免蜻蜓点水和浅尝辄止;第四,这样可以培养学生认真听取同伴讲解的能力。)

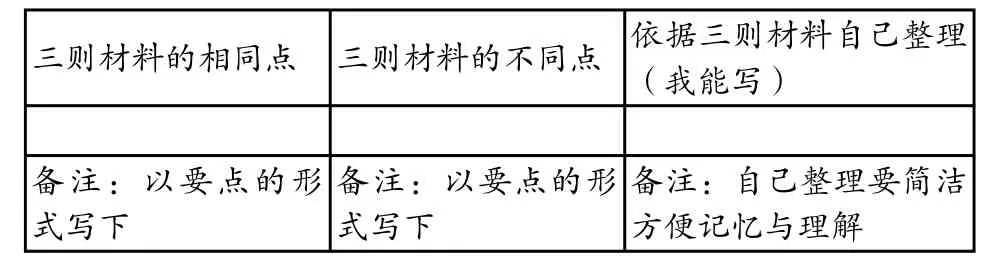

案例一:探究材料一、二、三,然后完成表1和表2(这是第一个小组的学习内容,10分钟完成)

材料一 由赤道到两极的地域分异规律

受太阳辐射从赤道向两极递减的影响,地表景观和自然带沿着纬度变化的方向,由赤道到两极作有规律的更替。这种地域分异规律是以热量为基础的。纬度变化方向上的地域分异,包括低纬和高纬地区横穿整个大陆的地带,以及中纬度在一定范围内东西向延伸南北向更替的地带。横穿整个大陆的自然带有苔原带、针叶林带、热带雨林带。在中纬度地区,受海陆分布影响,大陆东岸、大陆西岸和大陆内部都各有自己独特的地带组合。大陆东岸中纬度地带组合为亚热带常绿阔叶林带、温带落叶阔叶林带与针阔叶混交林带;大陆西岸中纬度地带组合为亚热带常绿硬叶林带、温带落叶阔叶林带;大陆内部中纬度地带组合有两种形式:大陆中部的亚热带和温带荒漠带、南北两侧的热带草原和温带草原带。

——摘自人民教育科学出版社出版的普通高中地理教科书(课标实验版)必修1(有删改)

材料二 从赤道到两极的地域分异

地球表面获得的太阳辐射随着纬度发生变化,导致热量由赤道向两极方向递减。受其控制,形成了大致与纬线平行,沿东西方向延伸,南北方向更替的热量带:热带、温带、寒带。植被、土壤等也呈现出相应的变化,这就是从赤道到两极的地域分异规律。热量条件是产生这种分异的基础,水分条件对这种分异的产生也有重要影响。

——摘自山东教育科学出版社出版的普通高中地理教科书(课标实验版)必修1(有删改)

材料三 纬向地带性(所谓地带性,就是由于地球的形状和地球的运动特征引起地球上太阳辐射分布不均而产生有规律的分异。地带性的典型表现是地球表面的热量分带。因为热量分带是地球球形引起的太阳辐射呈东西延伸、南北更替的分异,因此它最能反映地带性的本质特点。)纬向地带性是地带性规律在地球表面的具体表现,它表现为自然地理要素大致沿纬线延伸,按纬度发生有规律的排列,而产生南北向的分化。在热量分带的基础上,各自然要素表现出明显的纬向地带性。对应于一定的热量带、气候、水文和土壤、生物群落,乃至外力所形成地貌都具有相应于该热量带热力特征的性质。于是产生了各自然要素沿纬度的地域分化。土壤和生物(首先是植物)的纬向地带性更是地带性分异的集中表现和具体反映。不同地域的特定水热组合长期与地表物质作用而形成该地域中有代表性的植被和土壤类型。土壤的纬向地带性表现在土壤的水热和盐分状况,淋溶程度,腐殖质含量、种类和组成等方面。植物的纬向地带性最为鲜明,不同地带具有显著不同的植被外貌和典型植被类型。植被的种类、组成、群落构造、生物质储量、生产率等也都受到地带性规律的制约。不同的植物带内有相应的动物生活着,因而动物亦具有鲜明的纬纬向地带性差异。

——摘自刘南威教授主编科学出版社出版的大学地理教材《自然地理学》(有删改)

表1 第一小组个人学习成果汇报表(每个小组成员都必须完成)

表2 第一小组集体学习成果汇报表(每个小组成员都参与讨论后由组长填写并选出代表到黑板上展示并讲解)

案例2:探究材料一、二、三,然后完成表3和表4(这是第二个小组的学习内容,10分钟完成)

材料一 从沿海向内陆的地域分异规律

受海陆分布的影响,自然景观和自然带从沿海向大陆内部也产生了有规律的地域分异。这种地域分异规律是以水分变化为基础的。由于受海洋水汽影响的程度不同,从沿海向内陆,干湿状况差异很大,自然景观呈现出森林带、草原带、荒漠带的有规律变化。这种变化在中纬度地区表现较为明显。

——摘自人民教育科学出版社出版的普通高中地理教科书(课标实验版)必修1(有删改)

材料二 从沿海向内陆的地域分异

全球陆地上的降水,绝大部分来自海洋,海陆之间的水分交换从沿海向内陆逐渐减弱。受这种降水空间分布的影响,自然带表现出平行于海岸方向延伸、垂直于海岸方向更替的地域分异规律。例如,在我国沿北纬40°纬线,从沿海向内陆,随着降水量的不断减少,自然带由森林带、草原带逐渐过渡为荒漠带。这种地域分异,主要受水分条件控制,在中纬度大陆地区表现得比较明显。

——摘自山东教育科学出版社出版的普通高中地理教科书(课标实验版)必修1(有删改)

材料三 经向地带性

经向地带性是地带性规律在地表的具体表现。它表现为自然地理要素大致沿经线方向延伸,按经度由沿海向内陆发生有规律的东西向分化。产生经向地带性的具体因素主要是由于海洋和大陆两大地貌单元对太阳辐射的不同反响,从而导致大陆东西两岸与内陆水热条件及其组合的不同。在本质上,这种差异可以归结到干湿程度的差异,通过干湿差异而影响其他因素分异。一般来说,大陆降水由沿海向内陆递减,气候也就由湿润到干旱递变。与海岸平行的高亢地形,由于其对水汽输送的屏障作用,因此往往加深了这种分异。而大陆东西两岸所处大气环流位置不同,更会引起气候的极大差异,形成不同的气候类型。从全球范围看,世界海陆基本上是东西相间排列的。在同一热量带内大陆东西两岸及内陆水分条件不同,自然地理环境便发生明显的经向地带性分化,在赤道带和寒带这方面的分化是不大的;在热带则形成了西岸信风气候和东岸季风气候的差别;在温带形成了西岸西风湿润气候、大陆荒漠草原气候和东岸干湿季分明的季风气候的差别。相应于气候的东西分异,自然要素以及自然综合体也发生了东西向的分异,表现出诸如森林—森林草原—草原—半荒漠—荒漠等不同景观的规律性更替。

——摘自刘南威教授主编科学出版社出版的大学地理教材《自然地理学》(有删改)

表3 第二小组个人学习成果汇报表(每个小组成员都必须完成)

分异延伸方向更替方向表现明显的纬度范围形成基础名称二

案例3:探究材料一、二、三,然后完成表5和表6(这是第三个小组的学习内容,10分钟完成)

材料一 山地的垂直地域分异规律

陆地上有许多高大的山脉。随着海拔的变化,这些山脉从山麓到山顶的水热状况差异很大,从而形成了垂直气候带,自然景观也相应地呈现出垂直分布规律。山地垂直带是在水平地带的基础上发展起来的,山麓与水平带一致,垂直带谱与其所在纬度向较高纬度方向上的水平地带带谱相似。垂直地域分异与山地所在纬度、高度密切相关,即山地所处纬度越低,海拔越高,垂直带数目越多,垂直带谱越完整。

——摘自人民教育科学出版社出版的普通高中地理教科书(课标实验版)必修1(有删改)

材料二 垂直地域分异

在山区,气温和降水随着海拔的增加而发生变化,从而形成了不同的植被、土壤和动物类型组合。地表景观(如植被、土壤等)随高度发生有规律的更替现象,叫做垂直地域分异。造成这种分异的主要原因是水分条件、热量状况及其组合的垂直变化。山地自然带的发育程度往往与该山体所在纬度及相对高度有关,通常是纬度越低,山体越高,自然带越丰富。

——摘自山东教育科学出版社出版的普通高中地理教科书(课标实验版)必修1(有删改)

材料三 垂直地带性

垂直地带性是指自然地理要素大致沿等高线方向延伸,随地势高度,按垂直方向发生有规律的分异。只要某一山地有足够的高度,那么,自下而上就可形成一系列的垂直自然带。一般山体高度越大,垂直带就越多。垂直带的底部称为基带。产生垂直地带的必要条件,是有足够高度的山地,充分依据是山地水热条件随高度的变化。即温度随高度的增加而降低,以及在一定高度范围内降水随高度的增加而增多,超过这一限度则相反,随高度的增加而减少。两者结合起来,形成了制约植被、土壤生长发育的气候条件也随高度发生有规律的变化,从而产生山地自然地带的垂直更替,平原地区的自然地理要素和自然综合体不存在垂直分异,因为不具备足够的高差这个必要条件。平坦而完整的高原面垂直分异也不明显,原因它虽有足够的高度,但缺少形成水热条件随高度变化的充分依据。垂直地带谱的完整性标志是存在几条重要界限(或带),即基带、雪线和顶带:(1)基带 垂直道带谱的起始带(山地下部第一带)即基带。(2)雪线 雪线是永久冰雪带的下界。其海拔高度受气温与降水的共同影响,一般气温高的山地雪线也高,而降水多的山地雪线又低。(3)顶带是某一山地垂直地带谱中最高的垂直地带。它是垂直地带谱完整程度的标志。一个完整的带谱,顶带应是永久冰雪带。如果山地没有足够的高度,顶带则为与其高度及生态环境相应的其他垂直地带所代替。

——摘自刘南威教授主编科学出版社出版的大学地理教材《自然地理学》(有删改)

表5 第三小组个人学习成果汇报表(每个小组成员都必须完成)

表6 第三小组集体学习成果汇报表(每个小组成员都参与讨论后由组长填写并选出代表到黑板上展示并讲解)

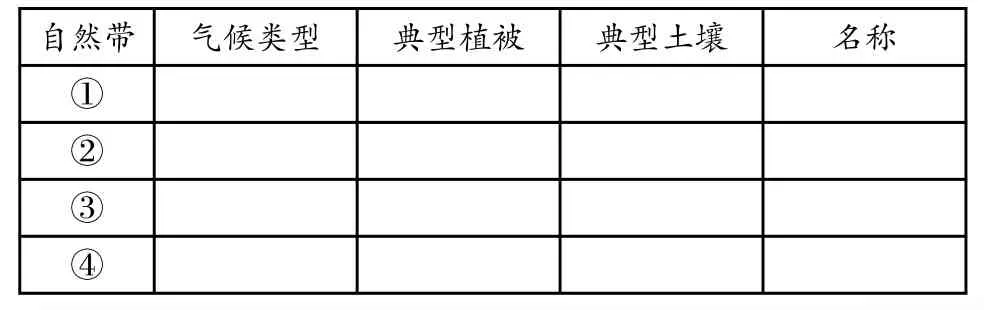

案例4:探究以下材料,然后完成表7和表8(这是第四个小组的学习内容,10分钟完成)

陆地自然地带:纬向地带性和经向地带性共同作用的结果,在大陆上产生了水平自然地带。由于每一陆地自然地带的典型的和最富有表现力的特征是植被类型,因此,通常自然地带就以该带中的典型植被类型的名称命名。(限于篇幅,本文只选取几个典型的自然带,原教学的导学案中还包括:热带荒漠带、亚热带常绿硬叶林带、寒温带针叶林带、苔原带。)

图3 热带雨林景观

图4 热带稀树草原景观

图5 亚热带常绿阔叶林带

图6 温带阔叶林景观

(1)热带雨林带 分布于赤道带的湿润大陆地区和岛屿上,如南美的亚马孙平原、非洲的刚果盆地和南洋群岛。气候终年炎热潮湿,降水量超过可能蒸发量,呈现出过度湿润状态,引起稠密而经常满水的水文网发育,沼泽众多,典型植被赤道雨林树种繁多,层次复杂。乔木高大,常绿浓密,四时常花,林内藤本植物纵横交错,附生植物随处可见。森林动物种类丰富多样,但茂密的森林使动物行走不便,因而地面上几乎没有善于奔走和长跑的动物;却给营巢树栖、攀缘生活的动物提供了丰富的食物和居所,因而此类动物特别繁盛,各种猿猴和鸟类常年喧闹,使森林活跃起来。风化过程进行迅速,风化层厚,淋溶过程非常强烈,铁、铝氧化物相对累积,发育着砖红壤。

(2)热带稀树草原带 在非洲和南美洲有广泛分布,在澳大利亚、中美和亚洲的相应地带也有局部出现。气候属于热带干湿季分明的类型,一年中有长达四个月的干季。这里草本植被植株很高,在广阔的草原上,点缀着散生的乔木,它们具有能储存大量水分的旱生构造。热带稀树草原季相非常分明:雨季草木欣欣向荣,百花吐艳;干季草原死气沉沉,一派黄褐色调。广阔的草原,茂盛的草本植物,使善于疾驰的食草动物,如长颈鹿、羚羊等,在这里得到很大的发展;食草动物的繁盛,又给食肉动物创造了良好条件,所以食肉动物也很丰富,常见的有狮、豹等动物。季节性的干湿交替有利于土壤有机质和氮的累积,形成燥红土。

(3)亚热带常绿阔叶林带 亚热带森林带被大陆内部的荒漠草原所隔开,分成大陆东岸和大陆西岸两种类型。大陆东岸的亚热带常绿阔叶林带,在北半球主要分布在我国的长江流域、日本的南部和美国的东部,在南半球主要分布在澳大利亚的东南部、非洲东南部以及南美的东南部。亚热带大陆东岸的气候属于亚热带季风气候和亚热带湿润气候,这里主要形成常绿阔叶林,又称照叶林,发育着亚热带的黄壤和红壤。

(4)温带阔叶林带 又称夏绿阔叶林带。主要分布在欧洲西部、亚洲东部、北美洲东部,在南半球仅分布在南美洲的巴塔哥尼亚。欧洲西部的夏绿林受温带海洋性气候的影响,往往形成由单一树种组成的纯林,如山毛榉林、栎林等。亚洲东部夏绿林受温带季风气候的影响,这里阔叶树种类成分较欧洲丰富,有蒙古栎林、辽东栎林以及槭属、椴属、桦属、杨属等组成的杂木林。北美洲夏绿林受温带大陆性湿润气候影响,植被主要是美洲山毛榉和糖槭组成的山毛榉林。温带阔叶林带的土壤主要为棕色森林土、灰棕壤和褐色土。动物种类比热带森林为少,但个体数量较多,主要以有蹄类、鸟类、啮齿类和一些食肉动物最为活跃。

——摘自刘南威教授主编科学出版社出版的大学地理教材《自然地理学》(有删改)

表7 第四小组个人学习成果汇报表(每个小组成员都必须完成)

表8 第四小组集体学习成果汇报表(每个小组成员都参与讨论后由组长填写并选出代表到黑板上展示并讲解)

3. 课堂小结

同学们,今天我们大家一起学习了地理环境的差异性的相关知识,我们明白了陆地上不同地区的地理环境具有各自不同的区域特征,由自然地理环境各个要素相互作用而形成的自然带之间存在着错综复杂的、微妙的要素关系,有许多特征是我们还没有认识到的。我们要在复杂的自然环境中把握其内在规律,特别是把握自然地理环境的差异性,因地制宜,扬长避短,发展生产,造福人类,实现人地关系的和谐,为保护我们所赖以生存的地理环境做出我们应有的贡献。

4. 巩固训练(限于篇幅,巩固训练部分省略,原教学导学案中依据四个案例设计了四个训练题,值得注意的是,在巩固训练的这个环节,教师一定要重点抽查学生听取其它小组汇报学习成果的那三个案例的知识,看学生是否认真听取并掌握。)

四、教学反思(本部分的撰写,参考了地理教学专家李琳老师、徐娟老师和几位评委专家的建议)

1. 本课的教学可以看作是对前面学习自然地理内容的归纳、总结和提高。因而要充分利用旧知,利用学生积累的生活经验,进行区域对比,使学生建立“区域是有差异的”的观念。然后再从学生所在的区域即选择乡土地理的案例,以及教师根据需要补充的例子中,抽象出区域空间尺度的概念。

2. 在本课题的教学中,教师所选择的案例的知识一定要把难度降低到高一年级的学生所能接受的范围,这是课前笔者没有考虑到的,例如:学生在谈三则材料的不同点时,许多学生就谈到大学教材的内容比中学的复杂,笔者当时就及时鼓励学生:“是啊,大学教材比中学的复杂,所以如果我们对地理学感兴趣,想在地理科学方面有所突破,想为我国的经济建设做出贡献,那么现在就要好好地学习,争取深入到高一级学校去继续探索。”及时对学生进行情感态度价值观的教育。

3. 本课的另一个特点是涉及许多的自然带的名称,这些名称之间又是比较容易混淆的,教学中可以这样处理:总结自然带名称的命名规律(热量带名称+植被名称),还可以将最易混淆的两个自然带名称放在一起让学生区别等。

4. 在学生分组合作学习的10分钟里,教师一定要深入参与指导每一个小组的学习和讨论,做学生学习的参与者和咨询顾问。在每一个小组汇报学习成果的6分钟里,教师一定要认真观察,看看其他小组的同学有没有在认真听认真记录。

5. 本课题的教学,很大程度上都只是让学生进行了间接体验,如果有条件的学校(安全一定要保证)可以带学生到野外进行实地考察。

本文为云南省教育科学“十二五”规划2011年度立项资助课题《高中地理教材“二次开发”研究——以人教版和鲁教版教材为例》的阶段性研究成果之一(项目编号ZY11008)