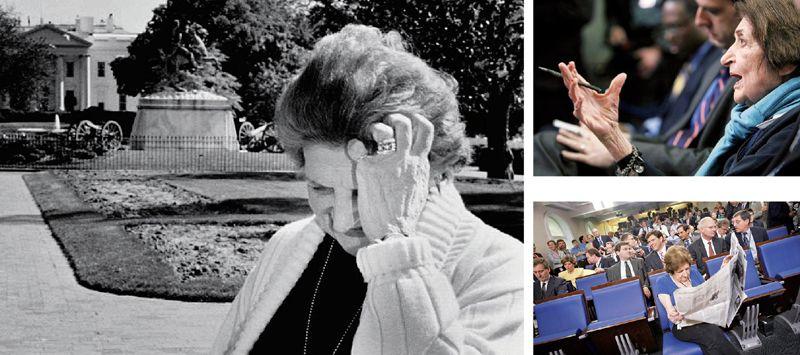

海伦·托马斯:那个拷问总统的女人去世了

2013-05-14丁尘馨苏洁

丁尘馨 苏洁

“海伦·托马斯是谁?”一位北京的资深媒体人在听到这个名字后反问道;“我不是特别了解她的事”,同一天,《星岛日报》常驻纽约的首席记者这般回复《中国新闻周刊》。

这一天,美国总统奥巴马在专门发表的声明中评价了这位在同行眼中已然开始陌生的传奇人物,“海伦是一名真正的先驱。她参加了自肯尼迪总统以来历任总统的新闻发布会,她一直让美国总统们疲于应对。”总统为一位记者的过世发表声明,这在美国已十分鲜见,而能让肯尼迪总统以来共十任美国总统都“疲于应对”记者,只有海伦·托马斯一个。

她已成为一个符号,一种精神,她如信仰般坚守那个职责——林肯那句名言,“让人民了解事实,国家就会安全”;可同行眼里,她也代表着上世纪传统媒体的荣光与失落。

当地时间7月20日,华盛顿历史最悠久的记者组织格里迪隆俱乐部在发给成员的一份电子邮件中说,传奇白宫记者海伦·托马斯当天在华盛顿的寓所去世,下个月,她将年满93岁。事实上,托马斯近年来身体并不好,一直在进行肾脏透析。

美国各主流媒体在当天都划出了相当篇幅的版面、时段,追溯这位美国“新闻界第一夫人”。很多女记者也在自己的推特上缅怀这位前辈。

上一次,这么大规模关注大海伦·托马斯,是在3年前。2010年5月27日,一个犹太人历史月庆祝活动上,一家网站叫住低头走路的海伦·托马斯,问其对以色列的看法时,她平静地说:“……(以色列人)应该从巴勒斯坦滚出去,回到他们在德国、波兰、美国等其他地方的老家。”视频一经播出,批评与谴责如潮涌来。

她的代理公司迅速宣布与她断绝关系,白宫发言人赶紧表态,称她不代表多数美国人更不代表政府,白宫记者协会也谴责这个位高言重奶奶的言论“站不住脚”。“内外夹击”之下,强硬犀利如她,从未有过地表示了道歉,作为黎巴嫩移民的后代,她挑拣着最中性的词语弥补那个错误,“我深信,只有各方承认相互尊重和相互容忍的必要性,中东才能实现和平。我的话没有反映出这种信念。愿那一天早日到来。”

10天后,年届90的海伦·托马斯辞去了她长达67年的职业记者职业。

不可救药的新闻理想者

事隔半年,当托马斯出现在一年一度的一个“阿拉伯裔美国人”的活动上时,不论面对记者还是她的演讲,托马斯依然坚持“我已付出了代价。但这是值得的,我说的是真话”。不管,身后风波再起。

这就是海伦·托马斯。终其一生她只追寻的那个事实,不论面对的是总统,还是民族情绪,赞许还是谴责,抑或不合时宜。

“如果你要讨人喜欢,就不要入这行(当记者)”,托马斯在自己的第四本著作《民主的看门狗?——没落中的华盛顿记者团及其如何失信于民》中,为后辈注出自己的信条。从一开始,她就清楚自己为何而来。

1920年,托马斯出生于肯塔基州一个黎巴嫩移民家庭,在9个孩子中排行第七,12岁那年的圣诞夜,她对家人宣布,长大后想当记者,“伟大的记者”,她接着补充道。

在密歇根州韦恩州立大学英文系就读的托马斯,在大二时,英文老师把她的作文推荐给校报发表。第一次看到自己的署名,托马斯很是得意了一阵子,很快,她成为了校报的一员,由此开始了她的“记者”之路。

大学毕业后,除了华盛顿,她拒绝考虑任何地方。最初,在《华盛顿每日新闻》实习期间,她只能做些复印和跑腿的活。当报社里的电传打字机咔嗒咔嗒地吐出来自世界各地的电讯稿,一听到五下铃响,海伦便要跑去取下稿子,再飞奔送给编辑。 8个月后,她因和同事参加罢工,而被解雇。

1943年,她被合众社雇用,周薪24美元(相当于今天318美元)。开始为合众社的无线电台撰写关于女性主题,之后的十年间,她为合众社撰写专栏,1955年后,她才开始采访报道司法部、联邦调查局、卫生教育福利部等联邦政府部门,每天在宾西法尼亚大道上往返于各部门的新闻发布会。

1960年,托马斯开始报道总统大选,1961年初,肯尼迪当选总统,40岁的海伦调入合众社白宫记者站,开始了她一生的白宫报道生涯。

那个时候的女性记者,即使身在白宫,也只能报道一些总统夫人和孩子们的话题。在杰奎琳生孩子的时候,她每天呆在医院的走廊里,向每一位经过的人打探消息;甚至还要采访第一夫人给宝宝买尿布的商店。一次,半夜三点,海伦给当时的白宫新闻发言人塞林格打电话,为的是向他核实,肯尼迪女儿卡萝琳的一只宠物小仓鼠是不是死了。

到了第二年,托马斯和另一个女记者成功说服了肯尼迪总统不出席每年为白宫记者和摄影师举行的晚宴,如果他们不允许女记者也出席的话。从此,专写“尿布宠物”的女记者们,闯进了男记者的领地。

之后她一次又一次以“首位”女性身份达到事业高峰。1970年起,她被合众社升任首席记者兼驻白宫特派记者,成为第一位担任此职的女性。也就此入座白宫新闻发布厅内8行6列48个座位中,一坐40年;4年后,再次成为合众社首位女性白宫记者站站长,任期达25年;1975年~1976年出任白宫记者协会的首位女会长,从那时起,白宫新闻发布会第一个问题由她开始,以她最后一句“谢谢你,总统先生”结束;她还是美国媒体俱乐部的首位女会员,此前,这个俱乐部拒绝女性加入。

现任白宫记者协会主席史蒂夫·托马告诉《中国新闻周刊》,“事实上,她也是第一个有资格参加白宫记者晚宴的女人。”托马斯在书里描述了作为白宫女性记者的不同之处,“有时我会在清晨5:30就到白宫,往往到半夜才离开。每当有外国首脑来访的时候,总统夫妇就会举行国宴招待……有几个总统允许记者报道的社交活动,当然女记者们都是盛装打扮,穿着曳地晚礼服……这些通常都是从当地的折扣店里买来的。我几乎应邀参加了所有报道过的总统的国宴。我有一套自己独特的适合任何场合的标准行头——一条黑色的天鹅绒长裙、一件相配的短上衣和一件相配的真丝外套……我会带上一个小笔记本,把它藏好,毕竟我是一个客人,但也不能阻止我不动声色地采集新闻”。

在她的书里,她还专门提到,在她随总统的所有出访中最难忘的,“我必须承认,是1972年那次突破性的对华访问。我们简直像登陆火星一样,一切都是故事。每个驻华盛顿的记者都想参与这个旅程。”而当年尼克松访华87名随行记者中,仅有3名女性,托马斯是唯一的纸媒女记者。

“可能就是她不服输的性格吧,她入行的那个年代,女性的机会很少。可是她争取到了。她应该是一个典范。”托马说。

不仅于此,“据我计算,海伦在这工作了一万个早晨,用掉了几千个笔记本、几千支圆珠笔、几千杯咖啡。”1998年,美国前总统克林顿在当年白宫记者团的晚宴上数字化总结了托马斯的工作。

“总统们全都不喜欢我们”

那年,白宫记者协会设立了海伦·托马斯终身成就奖,托马斯成了第一位获奖者。

那年,托马斯78岁,依旧坐在白宫新闻发布厅她的专座上——第一排正中间,那是唯一一张椅子背后刻的不是单位名称而是记者名字“Helen Thomas”的座椅。

随着年纪的增长,海伦·托马斯越来越如中国人所说的“挂相”:长而宽的鹰鼻,随年龄递增更加坚硬的方下颚,加上她的眼神和逐年增加的皱纹,都不断强化这个强硬女人的犀利。她喜欢穿红色衣服,着鲜红的唇膏,虽然身材偏矮,但绝不可能被淹没在人群中。

从上世纪60年代到21世纪,海伦·托马斯随时随地出现在总统活动的各个场所,也亲眼见证了肯尼迪遇刺,尼克松、约翰逊下台等重要历史时刻。美国广播公司的《传记》节目干脆把这位报道白宫时间最长的记者称作“总统胳膊肘旁的固定装置”。

但显然没一个总统喜欢这个装置。

白宫在任最长的新闻发言人马林·菲兹沃特曾说:每天早上到白宫上班时,看见海伦坐在他的办公室外,“可不是件快活的事”。

“不用怀疑,50多年来,当这个女人走近时,总统们就会发抖。她有刀子似的舌头和利剑般的智慧。”《华盛顿邮报》在报道她时毫不吝啬这样说道。直言、易怒、好辩,这些词长期被用来描绘海伦·托马斯的提问风格,不论,她眼前面对的,是10位总统中任何一个。

“从采访肯尼迪开始,她就确立了自己的采访风格,她的直接令人印象深刻。”托马对《中国新闻周刊》说。

他还告诉记者,和工作中的犀利相反,生活中的托马斯并不像很多人形容得火药味十足。“海伦是一个非常幽默的人。她很友好,喜欢帮助别人。对于年轻的记者,她是非常提携的”。

在海伦·托马斯看来,向总统发问是她作为记者应有的权利。在自传《白宫前沿》中,她写道:“只有在民主制度下,记者才被允许质问他们的领导人。因为我们没有英国式的议会制度,督促政府官员向人民负责,解释他们的所作所为和政策,这份职责落到了记者肩头。” 她在之后的《民主的看门狗?》中,接着表明,“多年来,我总有机会质问这个国家最有权力的公仆——美国总统。……我们的职责不是去敬仰一个领导人多么德高望重,而是不时地把他们搁到聚光灯下,看看他们是否有负民众信赖。”

而她表示“白宫任何一届政府都说他们没有操纵新闻。对此,我毫不相信”。

她在《民主的看门狗?》里专门花了一个章节来吐槽,白宫是如何“忽悠新闻”的。“肯尼迪政府发明了‘新闻管理,里根政府把它发展到了极致。每届政府都会就当时的环境、时间等因素,设法以不同的、独特的方式去管制新闻。现代的政府还利用了各种技术手段……”

所以,托马斯的立场始终是“政府可以宣传它的立场,而记者的职责是发掘真相”。她的问题总是直白又苛刻、切中要害。

1974年,正陷在“水门事件”中的尼克松召开新闻发布会,他先祝贺托马斯成为首位合众社白宫记者站女性站长,并且让她第一个提问,托马斯表达谢意之后,随即问道:“总统先生,你的前首席幕僚哈特曼被控作伪证,因为他说你表示付钱让‘水门事件的被告闭嘴是错误的——你怎么看?”

2006年3月,在被小布什的新闻官剔除出提问名单3年后,小布什第一次点名她提问时,托马斯问总统,“我的问题是,你为什么那么想开战?从你踏进白宫的那刻开始……真正的原因是什么?你说过不是因为石油,也不是因为以色列或其他,那么到底是因为什么?”

“我怀念那个时代”

她尖锐犀利的风格让总统和不少要人感到颇为难堪。2000年,当她成为《赫斯特邮报》的专栏作家,她的提问已经被认为是“出格的严厉和具有攻击性”。比如,她会问:“为什么我们要在伊拉克杀人?妇女、儿童不断被杀害。给我一个理由。”

托马斯的提问在美国新闻界也受到越来越多的争议。“问题在于,通常专栏作家没有机会在白宫新闻发布会上提问,”美国《新共和》杂志高级编辑乔纳森·柴特撰文指出,托马斯的提问“极其不适合新闻发布会这样的场合,而且通常是无效的”。

许多同行们也认为,托马斯已经不合时宜,如今美国的新闻环境和过去不同了。这些提问通常无法得到“有新闻价值的回答”,也不利于搞好新闻圈和白宫之间的关系,也就更没有机会获得独家或者是真正有价值的新闻。

但海伦·托马斯不这么看。历经十届总统时代的她对于独家不感兴趣,她认为,历届美国政府都想操纵记者,冲突永远存在,“没有回答就是回答。当他们不告诉你真相、只是在‘回答的时候,你依然可以窥见他们的态度。”

“我相信那些曾经被我穷追不舍地提问过的总统不会喜欢这一点”,托马斯很清楚自己的风格招人厌,在自传里她自曝,1988年的那件事最能说明问题:那是一个晚上,我刚下班回家,一个女出租汽车司机绕着我转,最后说“你不就是那个老招总统讨厌的记者吗?”也有很多人认出我来,但总忘不了鼓励我几句:就那么问,你是在为我们问。

这位白宫资格最老的女记者也发现,近些年来,曾经的媒体这种拷问总统的新闻传统,在后“911”时代的美国似乎消失了。在她看来,新闻工作者已从民主的“看门狗”变成“哈巴狗”,而记者们也从“拷问员”变成了“速记员”。

尤其新世纪以来美国媒体的表现让她失望。海伦·托马斯曾在书中追述往事:“并非出于怀旧,而是出于深切的忧虑。我相信,新闻的黄金时代是在20世纪。”

在如今这个拥有各种数字设备、卫星电视和互联网络的时代里,对新闻媒体而言,托马斯觉得,“有些至关紧要的东西却失落了”。

不过托马没那么悲观,“我觉得现在的记者还是秉承了她这种风格的。因为海伦和白宫的互动,让白宫对媒体越来越开放,这给现在的记者提供了很好的采访环境。”他对《中国新闻周刊》说。

2007年,发生在白宫新闻发布厅的一个小小换座风波,正反映了媒体时代无法挽留的更替。这年2月,因为重新修缮的需要,白宫新闻发布会暂时移至白宫附近的一座大楼内。不同于旧的8排6列,新的发布厅7排每排7个座位。此时,美国哥伦比亚广播公司(CBS,报道白宫二十多年)和美国福克斯广播公司(FOX,报道白宫十多年)都提出想坐到第一排。

他们盘算着,如果将海伦·托马斯的椅子移走,恰好空出两个。

消息不胫而走。有的记者表示强烈反对,认为海伦·托马斯象征着新闻自由的传统,也有记者为此欢呼, “她是一个疯狂的人,有个人见解的记者根本就不应该来这里提问题。”

美国著名的政治刊物《政客》认为,换座风波意味着“华盛顿的次序将重新排列,以及美国人将以新的方式获得新闻”。而且因为FOX是支持布什政府的右翼媒体代表,这样的安排,更令人联想到目前美国新闻界和美国政府的关系。

“我为此感到难过。但是他们有权这么作。我的确并不属于第一排,因为坐在前排的都是通讯社和电视台。”海伦·托马斯还主动给白宫记者协会写了一封信,对于让她“往后挪”的决定表示理解。

到了3月,白宫记者协会最终决定,保留海伦·托马斯的位置,同时将CBS挪到第一排。

托马斯很高兴,因为白宫新闻发布会的座位次序是由记者来决定而不是白宫。“报道白宫对我们非常重要,这展示了民主”。

即使如此,媒体时代的巨变已不可逆转。《星岛日报》的驻纽约首席记者告诉《中国新闻周刊》,这位“血管里流淌着的是印刷机的油墨”、拷问了十任美国总统的白宫记者,在美国的知名度远远不及比她年轻的电视记者克朗·凯特、芭芭拉·沃尔特斯,年轻人甚至已不知她是谁。

詹姆斯·渥尔考特在美国著名杂志《名利场》上这么评价托马斯,“老态龙钟、衣着平庸的托马斯和电视时代格格不入。尽管她毫无魅力,却让我们回忆起另一个更为民主的时代。”

让我们回忆起的,还有那个时代里属于传统媒体的执著与热情。谢谢你,海伦·托马斯。