低渗透油田油井低能耗集油技术

2013-05-04冷冬梅刘琴刘学大庆油田工程有限公司

冷冬梅 刘琴 刘学(大庆油田工程有限公司)

低渗透油田油井低能耗集油技术

冷冬梅刘琴刘学(大庆油田工程有限公司)

摘要:随着大庆外围油田进入高含水后期开发,采出液含水逐渐升高,采出液的流动性向有利于集输方面发展。因此,为达到节能降耗的目的,选取计量间进行降低掺水温度和集油温度等现场试验,研究不同掺水量、掺水温度、回油进站温度集油环回压之间的变化规律,确定出适合于大庆外围低产低渗透油田的掺水集油参数,并对现场节气效果进行分析,节约天然气30%以上。

关键词:外围油田掺水量掺水温度集油温度井口回压

目前,常用的外围低渗透油田集输及处理工艺技术有环状掺水集油工艺、电加热集油工艺、双管掺活性水集油工艺、提捞采油工艺等。但是在环状掺水集油工艺、双管掺活性水集油工艺中均为掺热保温集油,热保温系统庞大,燃料消耗大,造成集油能耗高,吨油耗气量上升,这将直接导致外围油田生产运行成本过大。

随着大庆外围油田进入高含水后期开发,原油集 输 热 力 系 统 自 耗 天 然 气 呈 上 升 趋 势[1]。 与 此 同时,采出液含水逐渐升高,采出液的流动性向有利于集输方面发展。这将为降低油井集油温度,优化生产运行参数创造有利条件。因此,需开展相关的现场试验,确定适合大庆外围低产低渗透油田的掺水集油参数。

1 试验区概况

为了给出大庆外围低渗透油田环状掺水集油流程的最佳工艺参数,达到节能降耗的目的,选择了具有代表性的某厂某计量间,该原油集输系统采用三级布站流程,计量间是典型的环状掺水流程。在此计量间开展了降低集油温度的试验。

该采油厂现有生产油井 1900 口,综合含水42.5% , 平 均 单 井 产 油 1.93t/d, 按 照 平 均 单 井 1.2 m3/h 的 掺水量 ,集油系统内的含水为 90%。选取的计量间共有4个环位,管辖11口油井。由于油井出油温度低 (约15 ℃),凝固点高 (约 37 ℃),该系统掺 水温度 在 75 ℃ 左右, 平均单 井掺水 量 1.2~1.3m3/h,单 环 进集 油阀组 间平 均温度 47 ℃, 进转油站平均温度 45 ℃,吨油耗气达到 53.2m3。

2 室内试验

2.1原油一般物性参数

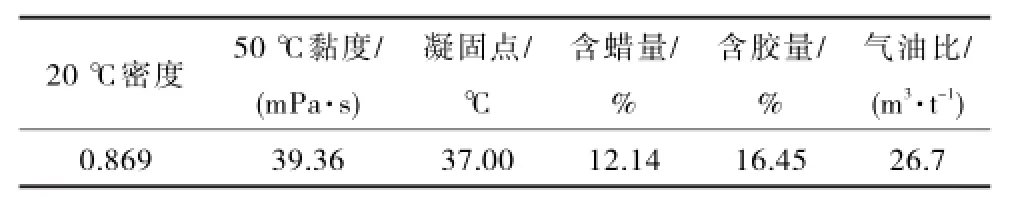

试验区块的原油一般物性参数见表1。可以看出,此区块原油凝点、蜡含量和胶质含量都比较高。

表1 原油一般物性参数表

2.2含水原油乳状液流变性研究

根据检测不同温度、不同剪速、不同含水情况下,乳状液表观黏度变化情况,对该区块的含水原油流变特性进行了室内研究。得出原油表观黏度随含水率变化关系、原油乳状液表观黏度随集油温度变化关系,为下一步的优化运行提供理论依据。

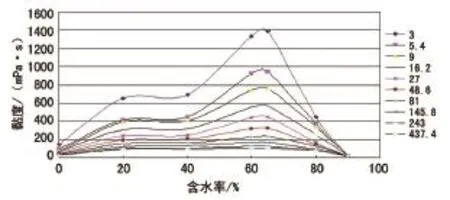

1)研究原油乳状液表观黏度随含水率变化关系,根据原油乳状液表观黏度随含水率变化关系,确定合理的掺水量。

图1是温度为40℃时,不同剪切速率情况下乳状液表观黏度与含水率变化关系曲线。在各种剪切速率下,含水达到90%以上时,黏度对含水率不敏感。因此,在相同温度下,集油系统内的含水至少可以降到 90%,对集输压力或输送状态不会产生大的影响。

图1 40 ℃乳状液表观粘度与含水率关系曲线

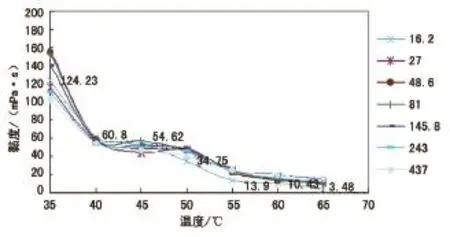

2)研究原油乳状液表观粘度随集油温度变化关系,根据原油表观粘度随集油温度变化关系,确定合理的集油温度和掺水温度。

图2是含水 85%时,不同剪切速率情况下原油乳状液表观黏度与温度变化关系曲线。从含水85%的乳状液黏温曲线可见,反常点为40℃左右。高于40℃时,黏度不受剪切速率影响,而且对温度不敏感。因此,集输温度在40℃时较为理想。目前集油管线的集输温度约 44~47 ℃,可见,至少还有4~7℃的优化空间。因此,可以通过降低掺水温度,来降低集油温度。

图2 含水85%乳状液表观粘度随温度曲线

通过以上分析可知,集输系统存在优化运行的潜力。但是,以上对掺水量和集输温度的分析属于单因素分析,而系统运行是多因素相互影响的一个过程,因此分析结果只具有指导性。室内试验结果还要通过现场试验来验证。

2.3管壁结蜡量与含水率关系

室内试验表明,在同一温度、流速、管壁温差条件下,随着原油含水的增加,管壁结蜡量逐渐减少。当原油含水率超过转相点后,结蜡量显著降低。当 含水 率达到 80%以 后, 管壁上 只有 少量结蜡。

室内试验表明,含水原油转相后,黏度大幅降低,流动性能变好,有利于低温集输。当剪切速率和温度一定时、含水率低于60%时,原油黏度随着含水率的升高而缓慢增大,当含水率接近60%,其黏度急剧上升,含水率达到 60%~65%时,黏度达到最大值,此后,随着含水率的进一步升高,粘度急剧下降,当含水率达到 85%以上时,含水原油黏度变得较低,其输送的水力条件较好,这就为实现不加热集输创造了有利条件。

图3 原油含水与管壁结蜡量关系曲线

大庆外围油田在目前掺水集油的情况下,管道综合含水已经在 90%以上,这为降低油井集油温度创造了有利条件。

3 现场试验

在计量间的4个环位上开展了不同掺水量和掺水温度的试验。在掺水温度分别为 60 ℃、55 ℃和50℃的条件下,找出各环集油参数变化规律。试验选取冬季最冷季节进行,历时2个月。

3.1掺水温度为60℃、保持掺水量不变情况下集油试验

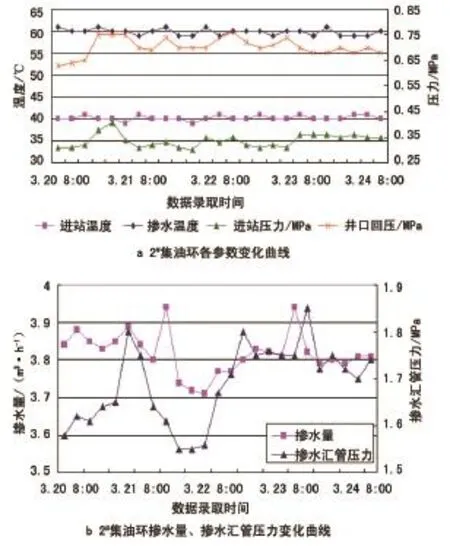

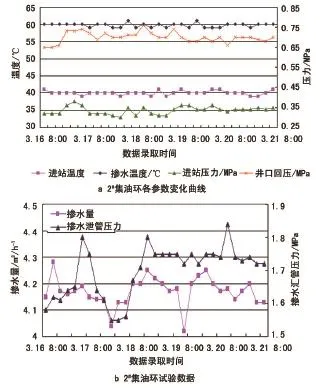

掺水温度为 60 ℃情况下,2#集油环集油参数及掺水参数等的变化趋势见图4。

图4 2#集油环 集油参数 及掺水参 数变化曲 线

从图4 可以看出,掺水温度由 75 ℃降为 60 ℃后,在掺水量不变的情况下,单环进站温度(回油温度)由试验前的 47 ℃降为 40~41 ℃,回油温度降低了 6~8 ℃,掺水温度比原来降低 15 ℃,单环进站压力、集油环回压等生产参数与原来相比无明显变化,集油环生产运行平稳,可以保持正常生产。

3.2掺水温度为55℃、掺水量增加10%情况下集油试验

掺水温度为 55 ℃、掺水量增加10%情况下,2#集油环集油参数及掺水参数等的变化趋势见图5。

试验表明,在掺水温度控制在55℃,使掺水量 增加 10%左 右,集 油环回 油温 度可以 保持 在40℃左右,生产同样运行平稳,连续运行未发现堵环现象。

经 现 场 跟 踪 试 验 , 油 耗 气 由 53.2m3/t降 到36.18m3/t,节约天然气 32%,在此条件下生产上是可行的。

3.3掺水温度控制在50℃、48℃时集油试验

掺水温度控制在 50 ℃、48 ℃的条件下,随着掺水温度的降低,在掺水量不变的情况下,集油温度也随之降低,从而导致管道中含水油的表观黏度增大,出现黏结管壁现象。随着时间增加,管壁粘油越来越多,以至最后出现堵环现象。试验表明,在保持掺水量不变的情况下,在掺水温度低于50℃时,经常发生堵环现象,加大生产管理的难度,无法保证正常生产。

图5 2#集油 环 集油参 数 及掺水 参 数变化 曲 线

在掺水温度控制在 60℃,保持掺水量不变,集油环回油温度可以保持在 40℃左右,生产运行平稳;在掺水温度控制在 55℃,使掺水量增加10%,集油环回油温度可以保持在 40 ℃左右,生产同样运行平稳,连续运行未发现堵环现象。经现场跟踪试验表明,在此条件下生产上是可行的。

4 试验结论

通过现场试验,研究了不同掺水量、掺水温度、回油进站温度集油环回压之间的变化规律,确定出了适合于低产低渗透油田的掺水集油参数。

1)外围油田环状集油流程掺水温度可以由原来的 75 ℃降到 60 ℃左右,在掺水量不变的情况下,回油温度由原来的 47 ℃降至 39~41 ℃,可使集油环正常生产,可节约天然气32%。

2)当掺水温度为 55 ℃时,加大掺水量 (掺水量增加 10%左右),回油温度应可保持在 40 ℃左右,可使集油环正常生产,可节约天然气22%。

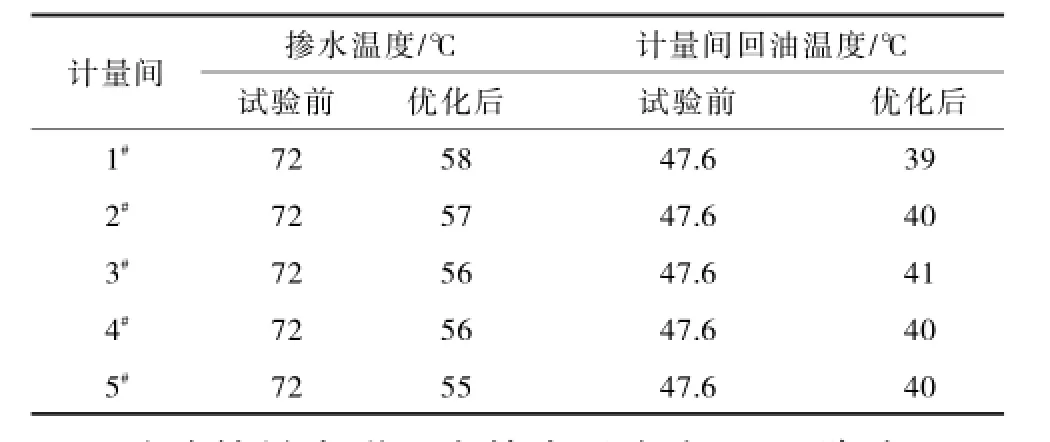

5 应用效果

在该区块现场试验基础上,选择了5个集油阀组间进行了低能耗集油考核试验见表2。该区块共有油井 45 口,日产液 155t,日产油 72t,综合含水53.5%,试验前,集输掺水温度 72 ℃,平均单井掺水量 1.3m3/h,吨 油 耗 气 达 到 73.2m3。

表2 试验集输系统理论计算数据与实际优化参数情况对比表

试验结果表明,在掺水温度由 72 ℃降为 55~58℃时,在掺水量不变的情况下,单环回油温度为 39~41 ℃,运行正常。掺水温度降为 55~58 ℃后,比原来掺水温度下降 14~17 ℃,集输耗气下降了 31.55%, 由 73.2m3/t下降到 63.8m3/t。

目前,某厂实施季节性油井低能耗集油的油井为1694口,掺水温度控制在 60 ℃以内,计量间回油温度控制在 40 ℃,年累计节气 202×104m3。

参考文献:

[1]罗升荣,杨建展,季赛,等.大庆萨南油田不加热集油技术的实践与认识[J].应用能源技术,2001,71(5):3-5.

DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2013.001.010

收稿日期:(2012-08-18)

第一作者简介:冷冬梅,工程师,2005年研究生毕业于石油大学(北 京), 从 事 油 田 地 面 工 程 科 研 与 设 计 工 作 , E-mail:Lengdongmei@petrochina.com.cn,地址 :黑龙江 省大庆 油田工 程有限公司集输工艺研究室,163712。