网络欺骗情境中大学生道德行为自我管理研究

2013-04-27唐芳贵

唐芳贵

(衡阳师范学院 教育科学系,湖南 衡阳 421002)

1 问题提出

21世纪是信息的世纪、网络的时代。网络世界既是一个相对独立的虚拟社会,又是现实社会的延伸和反映。由于网络所特有的虚拟性、隐蔽性和开放、快速,网络上的外在道德约束要比现实社会弱得多,人们在网络上的道德言行主要依靠个人内心信念来维系,是一种以 “慎独”为特征的自律性道德。

道德行为自我管理的本质就是自觉的德性践行,故相关研究要想获得高生态效度,就必须选择能充分反映这种自觉践行本质的实验情境。网络道德情境就是这样一种典型情境,从网络情境探讨行为自我管理应是一种较好的研究范式。考虑到网络情境中亲社会行为界定和取样的困难,我们选择网络情境更常见和更易取样的不道德行为作为研究对象。而在网络不道德行为中,网络欺骗行为易发和多发,是社会关注较多的更需要网络自律的行为。

在德性心理研究中,行为自我管理的研究还比较少,多因素、复杂关联、生态情境的系统性研究更是鲜见。因此,基于道德行为自我管理的三阶段 (道德知觉、道德判断和道德意图),综合各过程中的重要影响因素,本研究设置了日常生活中经常会发生的网络欺骗的三个情境,探究大学生道德行为自我管理的过程及内部机制,这涉及道德强度、内疚、个人道德哲学、德性自我意象诸重要影响因素[1]。

2 研究方法

2.1 被试

被试来自我国某省属高校随机抽取的大二学生。共发放380份问卷,收回有效问卷352份,有效回收率92.6%,其中男生172人、女生180人。测试系利用被试上机实验时间在电脑上作答。

2.2 研究设计及工具

研究采用道德决策领域研究中常用的情境分析法。设计了网络购物中常见的涉及道德行为自我管理的三种欺骗情境—— “拍卖弃标”、 “拍卖缺陷产品”和 “拍卖仿冒品”,要求被试进行情境分析,回答11个问题,归为行为自我管理、道德强度和内疚三个方面。回答问题后,继续填写随后的个人道德哲学量表和德性自我意象量表。

测量工具具体为:①道德行为自我管理过程问卷,包括道德知觉、道德判断和行为控制认知三个阶段,项目采用Likert自评式7点量表法 (1完全不同意,7完全同意)的形式。②道德强度量表[2],包含结果严重度、社会共识、结果发生机率、时间迫切性、亲近程度、效果集中度六个维度,共6个项目。采用Likert自评式7点量表法 (1非常不同意,7非常同意)的形式。③内疚评定,被试在5点量表上 (1不内疚,5非常内疚)判断情境故事主人公可能体验到的内疚强度。④个人道德哲学量表[3],包括理想主义 (4题)和相对主义 (4题),采用Likert自评式7点量表法 (1非常不同意,7非常同意)的形式。⑤德性自我意象量表[4],包括 “自我指向”和 “行为指向”两个分量表,均涉及 “清晰性”、“价值性”、“敏感性”、“操作性”、“情感性”五项内容。量表采用Likert自评式5点量表法(1完全不符合,5完全符合)的形式,得分越高表示德性自我意象越好。

2.3 施测及资料处理

对所得资料,首先,分析网络情境、各量表的信度,以及道德行为自我管理过程中各变量得分情况;其次,采用因素分析法考察道德强度的结构;再次,对道德行为自我管理过程各阶段和各变量进行相关性分析;又次,采用回归分析考察各变量对道德行为自我管理过程的解释能力;最后,分析内疚对道德判断和行为控制认知的中介效应、德性自我意象对道德判断和行为控制认知的调节效应。

资料的初步整理表明被试对三个欺骗情境的反应结果基本一致,这里仅呈现被试对一个欺骗情境 (拍卖仿冒品)的反应结果。数据采用SPSS13.0和LIREL8.70进行处理与分析。

3 结果与分析

3.1 道德行为自我管理过程中变量得分分析

道德行为自我管理过程中各变量得分情况见表1。

表1 道德行为自我管理过程变量得分

从表1可知,道德知觉、道德判断和行为控制认知的均分分别为5.65、5.75、5.90,均大于中数4;道德强度六成分的均分也均大于中数4;内疚的均分为3.23,大于中数3。德性自我意象之自我和行为指向的均分大于中数3,理想主义和相对主义的均分也大于中数4。

3.2 相关分析

3.2.1 道德行为自我管理三阶段的相关性分析

道德行为自我管理过程三阶段的相关分析显示,道德知觉与道德判断呈显著正相关,道德判断与行为控制认知呈显著正相关。

3.2.2 各变量对道德行为自我管理过程的相关分析

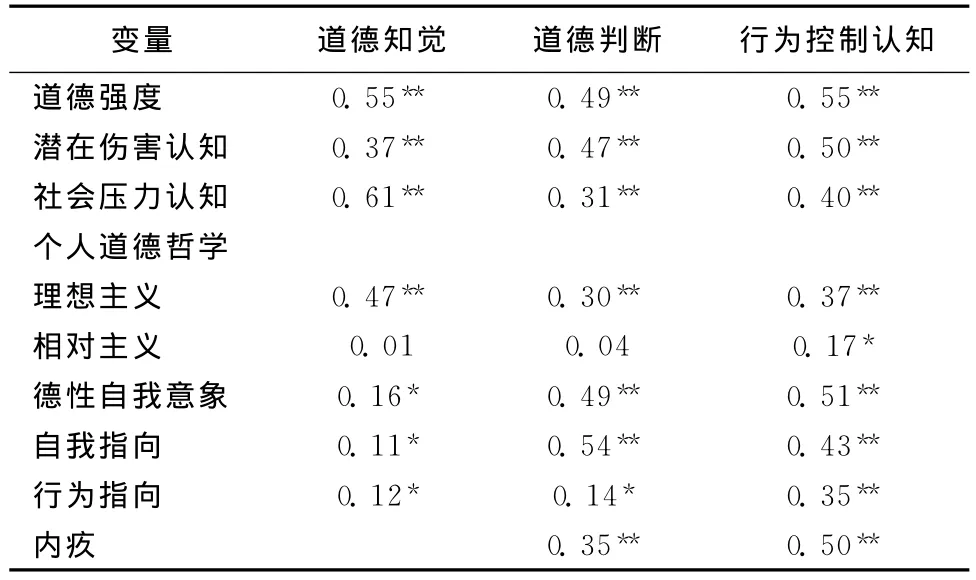

各变量对道德行为自我管理过程的相关分析见表2。

表2 各变量和道德行为自我管理过程的相关

从表2可知,道德强度与行为自我管理三过程呈显著正相关;理想主义与行为自我管理三过程呈显著正相关,相对主义与行为控制认知呈显著负相关。德性自我意象与行为自我管理三过程呈显著正相关。内疚与道德判断、行为控制认知都呈显著正相关。

3.3 各变量对道德行为自我管理过程的回归分析

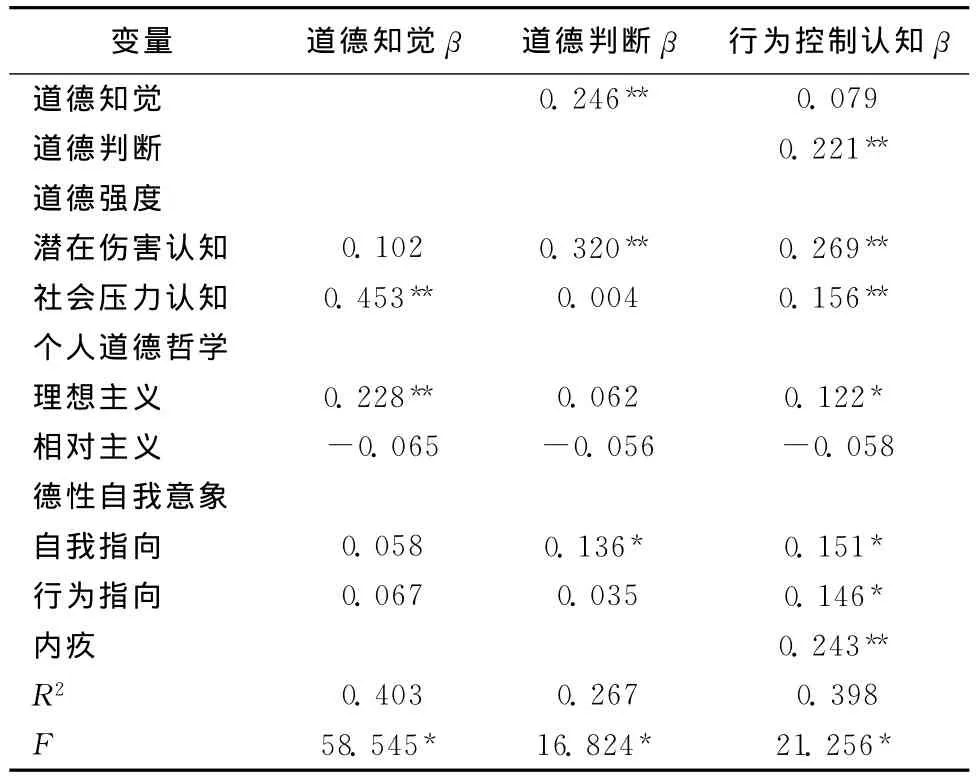

各变量对道德行为自我管理各过程的回归分析见表3。

表3 各变量对道德行为自我管理过程的回归分析

从表3可知,以道德知觉为因变量的回归方程显著,六个变量的整体解释能力为40.3%,其中社会压力认知和理想主义的偏回归系数显著。

以道德判断为因变量的回归方程显著,七个变量的整体解释能力为26.7%,其中道德知觉、潜在伤害认知和德性自我意象之自我指向的偏回归系数显著。

以行为控制认知为因变量的回归方程显著,九个变量的整体解释能力为39.8%,其中道德判断、潜在伤害认知、社会压力认知、理想主义、德性自我意象 (自我指向和行为指向)和内疚的偏回归系数显著。

3.4 中介和调节效应分析

3.4.1 内疚的中介效应

内疚的中介效应分析结果见表4。

表4 内疚 (w)的中介效应依次检验

结果显示,依次检验的前三个t检验均显著,内疚的中介效应显著;第四个t检验也显著,属部分中介效应。中介效应大小为 0.313×0.355=0.111,直接效应为0.292,总效应为0.403。中介效应占总效应比例为.313×0.355/0.403×100%=27.5%。

3.4.2 德性自我意象的调节效应

德性自我意象对道德判断与行为控制认知的调节效应分析见表5。

表5 德性自我意象 (U)的调节效应分析

从表5可知,第二步中乘积项UX的回归系数显著,R2的变化为3.3%并显著,德性自我意象的调节效应显著。

3.4.3 有调节的中介效应和有中介的调节效应

在道德判断与行为控制认知的关系中,德性自我意象是调节变量,内疚是中介变量,故四个变量形成了同时包含有中介的调节变量和有调节的中介变量的混合模型。运用LIREL8.70路径分析的结果见图1。

图1 混合模型的回归系数

从图1可知,德性自我意象的直接调节效应显著 (U×X→Y的系数.151,t=2.96)。内疚的中介效应显著 (X→W 的系数 .124,t=2.41;W→Y 的系数 .207,t=3.98)。由U×X→W的系数 (.089,t=1.98)显著和 W→Y的系数显著,可知德性自我意象是有中介的调节变量,即除了直接调节效应外,U通过W还对Y有间接调节效应。由U×X→W的系数显著,U是X→W的调节变量,再由U×W→Y的系数 (1.731,t=5.77)显著,U是 W→Y的调节变量,从而X→W和W→Y的中介过程受到U的影响,即内疚是有调节的中介变量。

4 讨 论

相关分析和回归分析结果表明,道德知觉通过道德判断对行为控制认知产生影响。这证实了道德行为自我管理过程三阶段的设想。

本实验对个人道德哲学的研究结果显示,理想主义对道德知觉、行为控制认知有显著的正向解释能力,理想主义者对道德问题的认知程度较高,而且会有较高的行为控制倾向;相对主义对道德行为自我管理过程的影响都不显著。这与国外学者的有关研究[5]有些差异。这可能的原因是个人的道德哲学受到不同文化影响的结果。正如邹永霞[6]指出,文化对于一个人的价值观、态度及行为有复杂的交互作用。

实验结果分析表明,道德判断阶段受到德性自我意象之自我指向的正向影响;行为控制认知受到德性自我意象(自我指向和行为指向)的正向影响,但自我指向的影响大于行为指向。这表明,在道德行为自我管理过程中,主要是受到德性自我意象之自我指向的影响,当接近行为结果时,行为指向会产生显著影响。

在道德行为自我管理理论模型中,决策管理和执行管理是行为自我管理的核心所在,两个过程涉及影响因素多、相互作用复杂。因此,由道德判断到行为控制认知,实际上是一个非常复杂的道德决策过程。为了说明这种复杂关系,需要研究多个影响因素的相互作用机制。为此,我们引入除自变量、因变量之外的第三种变量即中介变量或调节变量,以求在三者关系甚至是四者关系的检验中探讨道德行为自我管理的核心机制。这也是本研究的主要目的。

中介模型和调节模型的结果分析表明,在统计意义上,内疚在道德判断与行为控制认知的关系上存在部分中介效应,德性自我意象在道德判断与行为控制认知的关系上存在调节效应。中介变量的作用体现在两个方面:一是道德判断对行为控制认知有直接正效应,即个体用较高的道德标准去判断时,会更容易产生符合要求的道德行为 (倾向);二是道德判断通过内疚对行为控制认知有间接正效应,即有较高道德判断的个体会伴随有较强的内疚感,而较强的内疚情绪体验会促使个体更易产生符合要求的道德行为 (倾向)。调节变量的作用表现在,德性自我意象会改变道德判断对行为控制认知的影响。德性自我意象水平高的个体,更会倾向于用较高道德标准作判断,并进而更易产生符合要求的道德行为 (倾向);德性自我意象水平越低,个体由道德判断到行为控制认知的行为自我管理过程越不容易发生。可见,在道德判断与行为控制认知的关系中,内疚起中介作用,德性自我意象起调节作用。

本实验研究还考察了四变量水平的相互关系,即有中介的调节效应和有调节的中介效应。统计分析表明,德性自我意象是有中介的调节变量,内疚是影响调节效应的中介变量;内疚是有调节的中介变量,德性自我意象是影响中介效应的调节变量。这说明,德性自我意象和内疚在道德判断与行为控制认知的关系上存在非常复杂的交互作用。

综上,对道德行为自我管理过程中道德判断与行为控制认知关系的考察,如果在最简单的两变量关系意义上看,二者有显著正相关,即高标准道德判断预测高行为控制认知。如果在三变量关系层次上看,内疚可被视为道德判断影响行为控制认知的一个中介;而个体德性自我意象水平高低会调节或改变道德判断与行为控制认知关联的强度。如果在四变量关系层次上考察,内疚对道德判断和行为控制认知的中介作用受到德性自我意象的调节;德性自我意象对道德判断和行为控制认知的调节效应部分会通过中介变量内疚起作用。

这给我们以下两点启示:

其一,研究所考察的同时关联的变量的数量或性质会影响实验结论。对道德行为自我管理过程心理机制的研究,如果引入不同的第三或第四变量,乃至更多的变量,将会更加有助于我们深入、准确地了解个体道德行为自我管理的过程机制,这也是将来跟进研究值得尝试的研究思路。

其二,在道德行为自我管理的过程中,决策管理机制是一个非常核心的问题。初步的研究结果表明,决策管理过程中知、情、象 (意象)三成分组成了一个非常复杂的决策系统,系统中知情交融、知象交融、情象交融。

[1]唐芳贵.道德行为自我管理研究 [D].上海:上海师范大学,2009.

[2]Singhapakdi,A.,Vitell S.J.,& Kraft K.L.moral intensity and ethical decision-making of marketing professionals [J].Journal of Business Research,1996,36(3),245-255.

[3]Forsyth,D.R.A taxonomy of ethical ideologies[J].Journal of Personality and Social Psychology,1980,39,175-184.

[4]唐芳贵,岑国桢.德性自我意象、道德情绪与行为自我管理 [J].心理科学,2011,34 (2),371-375.

[5]Singhapakdi,A.,Marta,&J.K.M.comparing marketing students with practitioners on some key variables of ethical decisions[J].Marketing Education Review,2005,15(3),13-25.

[6]邹永霞.道德困境下使用道德决策之研究——以网路拍买市场为例 [D].台湾:东华大学,2007.