ISO11620:2008绩效评估指标体系及其启示

2013-04-24余胜

余 胜

(深圳图书馆,广东 深圳 518026)

1 图书馆绩效评估及其国际标准

1.1 图书馆绩效评估

绩效评估是用于评估企业绩效的一种管理方法。20世纪60年代末至70年代初,美国图书馆界首次把绩效评估引入图书馆[1]。所谓图书馆绩效(library performance),是指图书馆提供服务的效果和提供服务过程中资源配置及利用的效率[2]。绩效评估(performance assessment),就是评估图书馆所提供服务和开展的其它活动的质量和效果,并评估图书馆为开展这些服务和活动所配置资源的效率[3]。对图书馆开展绩效评估,既是图书馆实行科学管理的需要,也是提高图书馆服务绩效、提升服务质量的内在要求。绩效评估作为一种科学、有效的管理手段和方法,愈来愈受到国际图书馆界的重视。

1.2 图书馆绩效评估国际标准

图书馆绩效评估必须要有一系列的绩效指标、评估方法作为评估工具。20世纪80年代起,欧美发达国家图书馆开始研究如何开发绩效指标来评估图书馆。至20世纪90年代中期,已有不少国家的图书馆界开发了各自的绩效指标体系,但是它们之间在术语、定义、测量方法上都不统一,不具有可比性[3]。因此,研究和开发图书馆绩效评估国际标准便提到议事日程。

1995年,欧盟委员会以英国中央兰开夏大学为基地建立了“图书馆与信息管理研究中心”,开始进行“欧洲图书馆绩效评估与质量系统”(Evaluation and Quality in Library Performance:System for Europe,简称EQLIPSE)的项目研究,1998年进一步开展了“图书馆绩效评估与质量管理体系”(简称EOUNOX)的项目研究。该研究中心的EQLIPSE和EOUNOX两个项目,经过1995年至2000年五年多的研究、试验和宣传推广,开发了评估传统图书馆和电子图书馆绩效的指标和质量测评方法[3],并在国际图联和联合国教科文组织的推动下,成为图书馆绩效评估国际标准的雏形。

之后,国际标准化组织(ISO)以国际图书馆界的研究成果为基础,在1998年至2008年十年间相继颁布和出版了有关图书馆绩效评估的一系列国际标准。主要有:

●ISO 11620:1998信息与文献——图书馆绩效指标 (Information and Documentation——Library Performance Indicators)(第1版,1998年4月)

●ISO 11620:1998/AMD1:2003图书馆绩效指标修订本1:增订图书馆绩效指标(Library Performance Indicators AMENDMENT 1:Additional performance indicators for libraries)(修订第1版,2003年7月)

●ISO/TR 20983:2003信息与文献——电子图书馆服务绩效指标(Information and Documentation——Performance Indicators for Electronic Library Services)(第1版,2003年11月)

●ISO 2789:2006信息与文献——国际图书馆统计(Information and Documentation——International Library Statistics)(第4版,2006年9月)

●ISO 11620:2008信息与文献——图书馆绩效指标 (Information and Documentation——Library Performance Indicators)(第2版,2008年8月)

在以上标准中,2008年第2版的ISO 11620:2008取代了ISO 11620:1998、ISO 11620:1998/Amd 1:2003 和 ISO/TR 20983:2003 等三 个标 准[2]。ISO11620:2008将传统图书馆和电子图书馆的绩效评估指标整合到一个标准之中,并对传统和电子图书馆的绩效指标进行了技术更新,使之成为信息时代复合型图书馆绩效评估指标的国际标准。而ISO 2789:2006是有关图书馆数量统计的国际标准和统计工具,提供馆藏规模和服务、用户数量和类型、图书馆人员、设备、馆舍等图书馆投入方面的统计规范,为图书馆绩效评估提供准确、科学的统计数据。ISO 11620:2008和ISO 2789:2006作为一个完整的体系共同构成图书馆绩效评估的国际标准。

2 ISO11620:2008绩效评估指标体系

2.1 体系结构

2.1.1 标准内容结构

“语块”这一概念最早源于美国心理学家、认知学家的奠基者之一George A.Miller,她于1956年首次提出了记忆中的“组块”,后被语言学家移植到语言领域,提出了语块的概念。不同的语言学家因为各自的研究背景、研究目的和研究方法不同,从而赋予了语块不同的术语名称,有多词词汇单位、词汇程式、词汇短语、词汇组块等。“语块”一词简洁凝练,且从语义上适合涵盖自由组合、搭配、固定词组、习语、谚语、套语、习惯表达句式乃至语篇等诸多语言现象而范围较广,因此多沿用此称谓。语块有较为固定的语法结构,稳定的搭配意义和特定的语用环境,因此,它能以整体形式储存在人们的大脑之中。

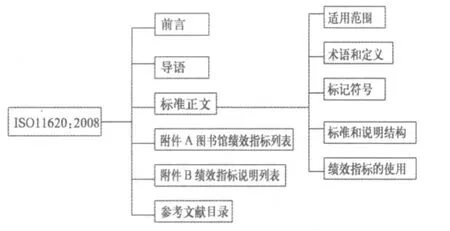

图1 ISO 11620:2008内容结构

ISO 11620:2008标准由前言、导语、标准正文(5大条款)、附件A、附件B和参考文献目录等几部分组成[2]。其中前言、导语、标准正文和附件A、附件B共同构成本标准文本不可或缺的重要组成部分,参考文献目录只作为本标准的参考文献,不构成本标准的内容。

2.1.2 指标体系结构

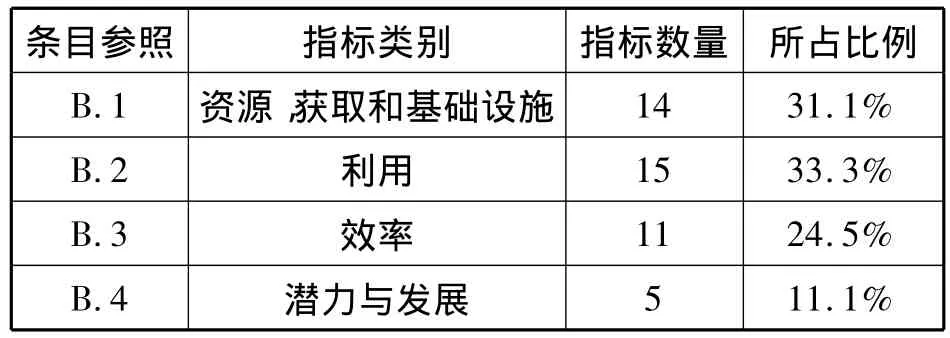

ISO 11620:2008一共列举了图书馆提供服务和开展活动的45项绩效指标,分为资源、获取和基础设施(Resources,Access& Infrastructure),利用(Use),效率(Efficiency),潜力与发展(Potentials &Development)四个类别[2],反映了图书馆绩效评估从投入、产出效果、效率以及组织发展的内在规律。每个类别又依馆藏、获取、设施、人员等不同方面进行排序列表。ISO 11620:2008各类别绩效指标比例见表1。

表1 ISO 11620:2008各类绩效指标比例表

2.2 绩效指标

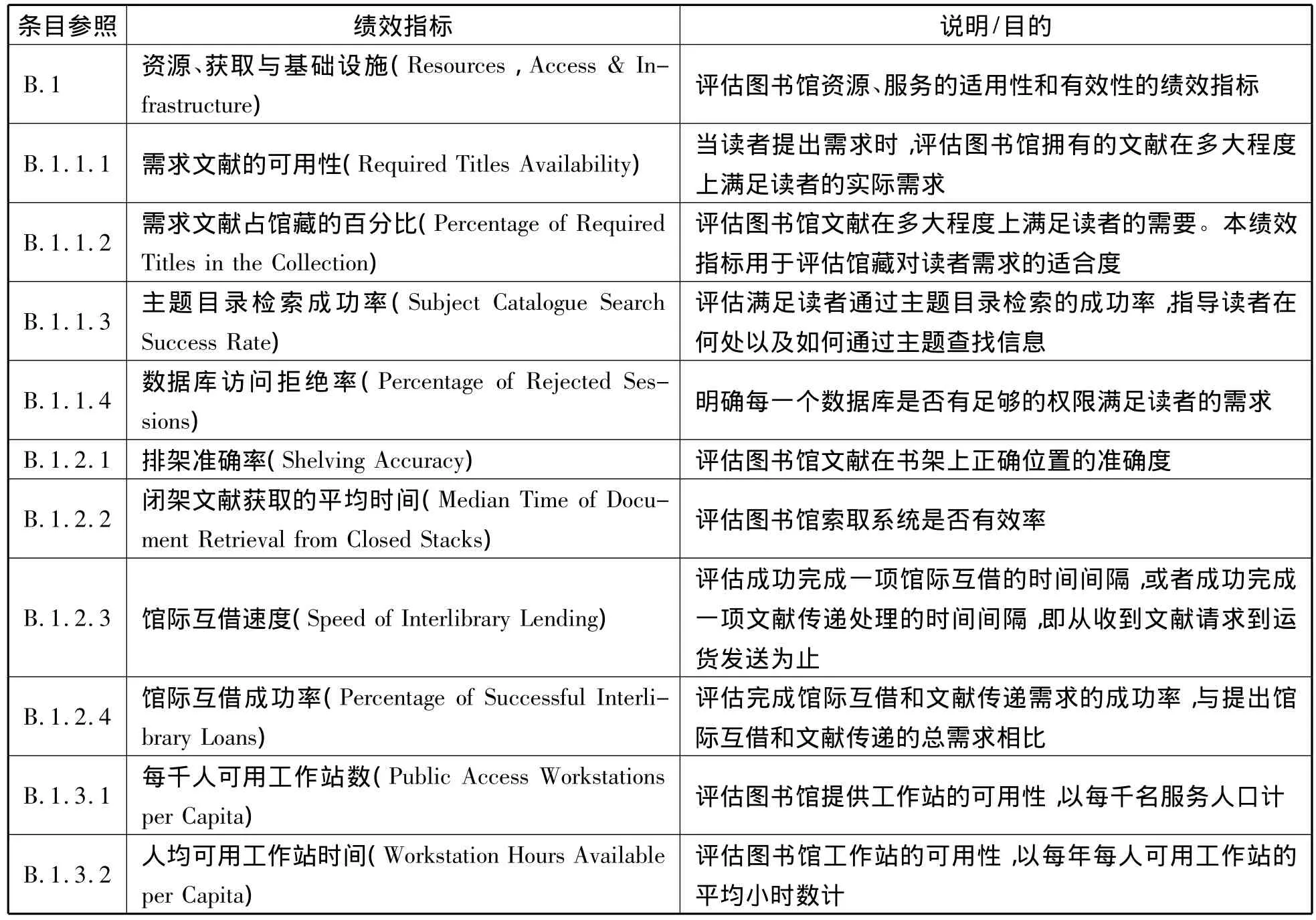

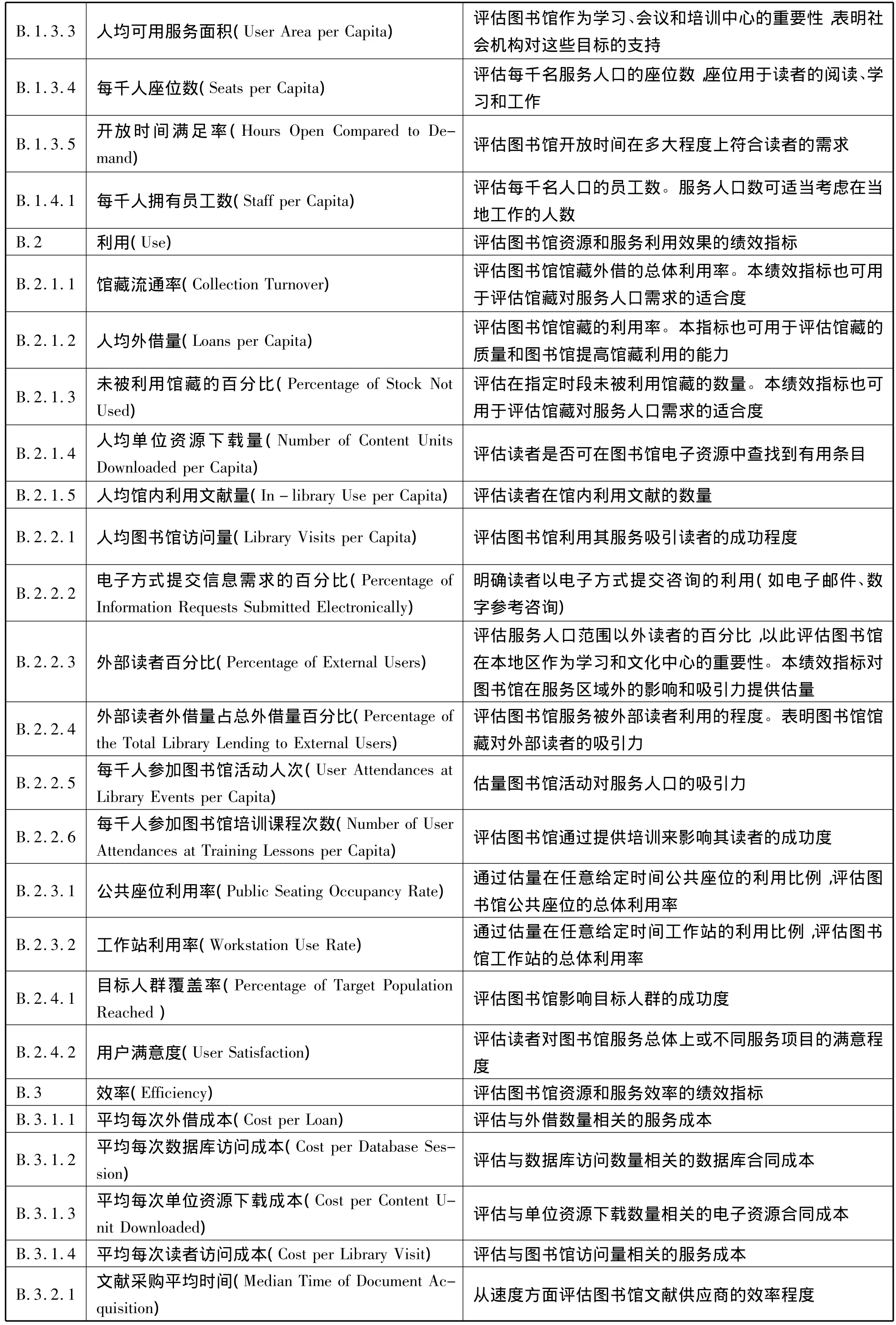

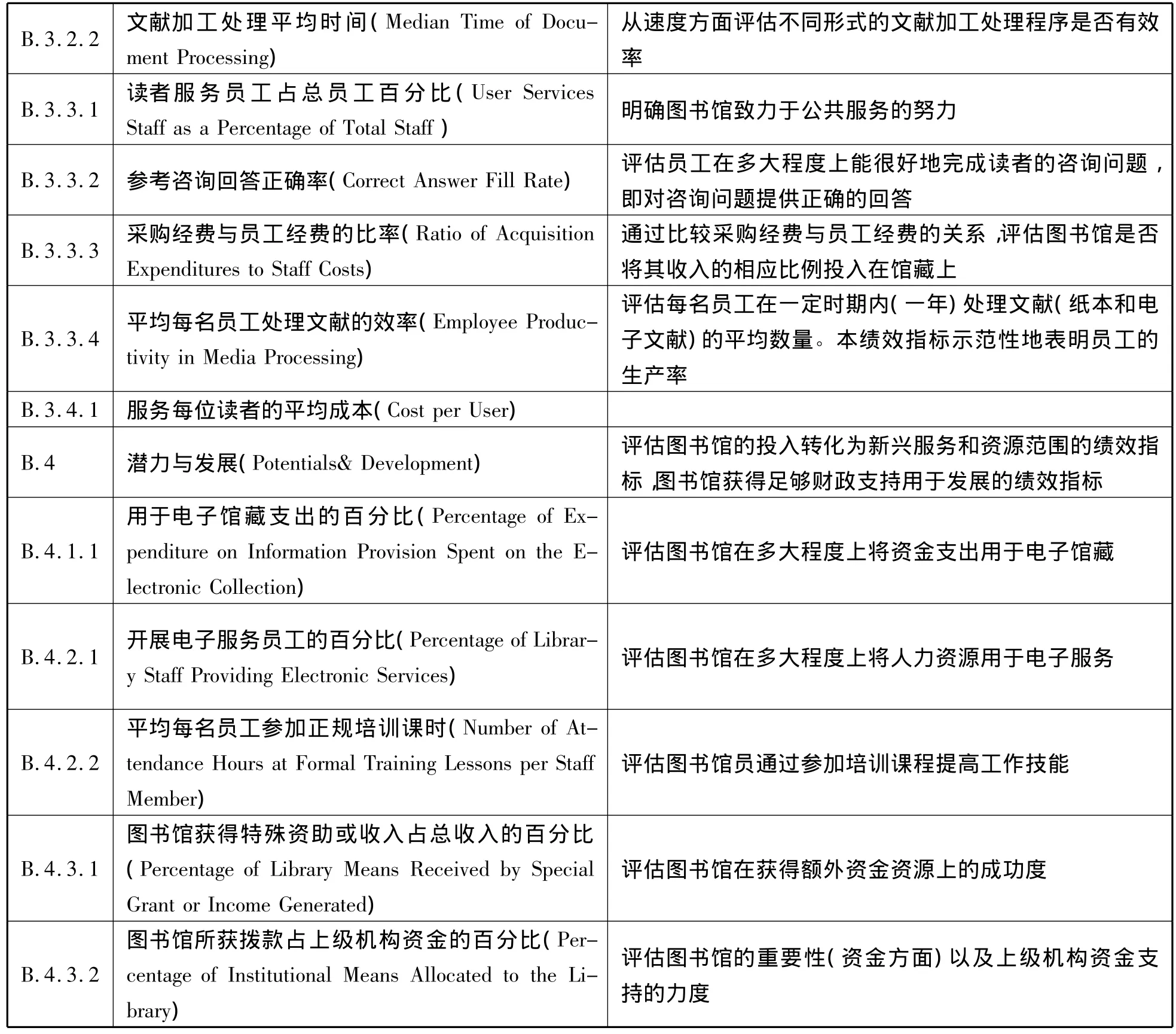

表2 ISO11620:2008图书馆绩效指标列表

B.1.3.3 人均可用服务面积(User Area per Capita) 评估图书馆作为学习、会议和培训中心的重要性,表明社会机构对这些目标的支持B.1.3.4 每千人座位数(Seats per Capita) 评估每千名服务人口的座位数,座位用于读者的阅读、学习和工作B.1.3.5 开放时间满足率(Hours Open Compared to Demand)评估图书馆开放时间在多大程度上符合读者的需求B.1.4.1 每千人拥有员工数(Staff per Capita) 评估每千名人口的员工数。服务人口数可适当考虑在当地工作的人数B.2 利用(Use)评估图书馆资源和服务利用效果的绩效指标B.2.1.1 馆藏流通率(Collection Turnover) 评估图书馆馆藏外借的总体利用率。本绩效指标也可用于评估馆藏对服务人口需求的适合度B.2.1.2 人均外借量(Loans per Capita) 评估图书馆馆藏的利用率。本指标也可用于评估馆藏的质量和图书馆提高馆藏利用的能力B.2.1.3 未被利用馆藏的百分比(Percentage of Stock Not Used)评估在指定时段未被利用馆藏的数量。本绩效指标也可用于评估馆藏对服务人口需求的适合度B.2.1.4 人均单位资源下载量(Number of Content Units Downloaded per Capita)评估读者是否可在图书馆电子资源中查找到有用条目B.2.1.5 人均馆内利用文献量(In-library Use per Capita)评估读者在馆内利用文献的数量B.2.2.1 人均图书馆访问量(Library Visits per Capita)评估图书馆利用其服务吸引读者的成功程度B.2.2.2 电子方式提交信息需求的百分比(Percentage of Information Requests Submitted Electronically)明确读者以电子方式提交咨询的利用(如电子邮件、数字参考咨询)B.2.2.3 外部读者百分比(Percentage of External Users)评估服务人口范围以外读者的百分比,以此评估图书馆在本地区作为学习和文化中心的重要性。本绩效指标对图书馆在服务区域外的影响和吸引力提供估量B.2.2.4 外部读者外借量占总外借量百分比(Percentage of the Total Library Lending to External Users)评估图书馆服务被外部读者利用的程度。表明图书馆馆藏对外部读者的吸引力B.2.2.5 每千人参加图书馆活动人次(User Attendances at Library Events per Capita)估量图书馆活动对服务人口的吸引力B.2.2.6 每千人参加图书馆培训课程次数(Number of User Attendances at Training Lessons per Capita)评估图书馆通过提供培训来影响其读者的成功度B.2.3.1 公共座位利用率(Public Seating Occupancy Rate) 通过估量在任意给定时间公共座位的利用比例,评估图书馆公共座位的总体利用率B.2.3.2 工作站利用率(Workstation Use Rate) 通过估量在任意给定时间工作站的利用比例,评估图书馆工作站的总体利用率B.2.4.1 目标人群覆盖率(Percentage of Target Population Reached)评估图书馆影响目标人群的成功度B.2.4.2 用户满意度(User Satisfaction) 评估读者对图书馆服务总体上或不同服务项目的满意程度B.3 效率(Efficiency)评估图书馆资源和服务效率的绩效指标B.3.1.1 平均每次外借成本(Cost per Loan)评估与外借数量相关的服务成本B.3.1.2 平均每次数据库访问成本(Cost per Database Session)评估与数据库访问数量相关的数据库合同成本B.3.1.3 平均每次单位资源下载成本(Cost per Content U-nit Downloaded)评估与单位资源下载数量相关的电子资源合同成本B.3.1.4 平均每次读者访问成本(Cost per Library Visit)评估与图书馆访问量相关的服务成本B.3.2.1 文献采购平均时间(Median Time of Document Acquisition)从速度方面评估图书馆文献供应商的效率程度

注:译自ISO 11620:2008

2.3 体系特点

2.3.1 平衡记分卡方法的应用

相比ISO 11620:1998/AMD1:2003和ISO/TR 20983:2003,ISO 11620:2008的一个显著特点就是引入了平衡记分卡方法(Balanced Scorecard Approach)来描述图书馆活动、服务及其发展的规律[2]。平衡记分卡是20世纪90年代初由哈佛商学院Robert Kaplan和诺朗诺顿研究所所长David Norton提出的一项与组织战略相结合,协助组织将战略加以落实的管理制度[4]。它主要是以企业的战略和长期目标为导向,从财务、顾客、企业内部经营过程、企业学习和成长等四个方面形成有机联系的整体来全面评估企业的经营绩效[5]。ISO11620:2008首次按平衡记分卡方法将图书馆绩效指标分为资源、获取和基础设施,利用,效率,潜力与发展等四个部分,以此构建的图书馆绩效评估指标体系更符合对图书馆这一社会组织进行绩效评估的内在规律和科学要求。

2.3.2 基于质量和比率的绩效指标

分析ISO 11620:2008绩效指标,可以看出,几乎所有绩效指标考量的是与图书馆资源、服务、活动及发展有关的质量指标,即该项指标的平均数或者百分比率,而不是某一项指标的绝对数量或数值。例如在资源、获取和基础设施类,ISO 11620:2008并没有设置馆舍面积、阅览座席、计算机数量、员工人数等反映绝对数量的指标,而是设置了“人均可用服务面积”、“每千人座位数”、“每千人可用工作站数”、“每千人员工数”等平均数指标和比率指标,从人均可用资源以及满足读者的需求方面来评估图书馆资源和服务的提供能力和满足能力,从质量和可用性方面来评估图书馆的绩效。

2.3.3 以读者为导向

综观ISO 11620:2008,不论是资源、利用、效率还是发展类指标,其绩效指标的设置均体现了以读者为导向的特点,即从读者的角度来测度图书馆提供资源和服务保障的程度,测度图书馆在多大程度上满足读者的需求。譬如,在资源类,设置了“需求文献的可用性”、“需求文献占馆藏的百分比”指标,评估图书馆的文献在多大程度上满足读者的需求;设置了“开放时间满足率”,不是测度开放时间数和平均开放时间,而是评估图书馆的开放时间在多大程度上满足了读者的需求。又如在效率类,设置了“参考咨询回答正确率”,不是测度图书馆回答咨询的数量,而是评估图书馆在多大程度上能正确地满足读者的咨询需求,等等。这种以读者为导向的指标体系体现了以读者为本,以服务为本的思想,使图书馆的资源和服务得以均衡发展和充分利用,符合绩效评估的真正目的和内在要求。

2.3.4 体现服务成本效率

ISO11620:2008在馆藏利用、流通访问、文献获取、文献处理、员工等方面设置了诸多反映其服务成本效率的指标,如“平均每次外借成本”、“平均每次数据库访问成本”、“平均每次单位资源下载成本”、“平均每次读者访问成本”、“服务每位读者的平均成本”、“平均每位员工处理文献的效率”等。这些成本效率指标能够有效测量图书馆以最小限度使用资源发挥相等的服务效果或者在使用相同资源的情形下获得最大化的服务效果,能够促使图书馆的资源、经费、人员得到科学的配置和合理的分配,从而提升图书馆服务效率,提高服务质量。

2.3.5 复合图书馆绩效指标

其一,由于ISO 11620:2008整合了ISO 11620:1998/AMD1:2003和 ISO/TR 20983:2003,所以ISO11620:2008是评估信息时代兼具传统图书馆、电子图书馆特点的复合图书馆绩效指标体系。其二,在ISO 11620:2008的45个绩效指标之中,一些指标本身就包涵了传统和电子图书馆的特点,是复合型绩效指标。譬如,“人均图书馆访问量”、“平均每次读者访问成本”等指标,既包括读者实体访问量,也包括虚拟访问量。据笔者统计分类,ISO 11620:2008的45个绩效指标中,传统图书馆指标29个,占指标总数的64.5%;电子图书馆指标10个,占22.2%;复合型指标6个,占13.3%。绩效指标的复合性特点更能适应现代图书馆绩效评估发展的需求。

2.3.6 着眼于发展的指标体系

首先,ISO 11620是一个不断发展的绩效评估指标体系。从ISO 11620:1998的29个指标,到ISO 11620:1998/AMD1:2003的 34个指标,ISO/TR20983:2003的15个指标,再到ISO 11620:2008的45个指标,ISO 11620经历了一个不断发展和完善的过程。第二,ISO 11620:2008首次设置了5个“潜力与发展”类绩效指标,不仅体现出图书馆是一个不断增长的有机体的组织属性,而且用相应的绩效指标来评估图书馆的可持续发展能力和创新能力。第三,ISO11620:2008绩效指标体系配备了相应的标记符号,如 B.1.1,B.1.2,B.2.1 等。标记符号的使用就是为了便于将来图书馆活动和绩效指标的扩展、增加而设计的,为绩效指标的完善预留发展空间。

3 对我国公共图书馆评估的启示

我国图书馆界自20世纪80年代开始研究和引进图书馆评估管理。文化部自1994年至2009年先后组织开展了四次全国公共图书馆评估定级,形成了比较完备的公共图书馆评估指标体系。总的来看,公共图书馆评估定级对加强图书馆科学管理、促进公共图书馆事业发展起到了积极作用。但是,“和图书馆事业发达国家相比,和国际上通行的图书馆服务质量评价指标、评价方法、评价体系相比,我们也还存在差距[6]。”主要表现:首先是评估理念滞后[7],重投入轻产出,重数量轻质量,使公共图书馆评估变成了投入规模评估,是典型的数量型工作评估。二是现行公共图书馆评估标准在很大程度上与图书馆绩效评估的要求相背离。由于主导思想的失衡,公共图书馆评估标准在指标设置、内容含义及分值匹配方面都与图书馆绩效评估的要求相左。以2009年版的《省级公共图书馆评估标准》为例,办馆条件、基础业务建设、业务研究辅导、共享工程、管理等支持图书馆系统的指标分值共计730分,而直接体现图书馆服务效果的读者服务工作只分列24项指标,仅占270分[8]。三是评估主体单一。我国公共图书馆评估定级是由文化行政主管部门主持的外部评估,且为一次性短期评估。

3.1 更新理念,开展绩效评估

绩效评估的核心要义是评估图书馆的服务效果和资源利用的效率。在我国公共图书馆界,由于绩效评估理念尚未深入人心,全国性公共图书馆评估尚处在数量型、投入规模型的工作评估阶段。国外图书馆绩效评估的理论、实践以及ISO11620:2008为我们引入绩效评估理念、开展绩效评估提供了可资借鉴的经验。理念的变革是实践的先导。开展公共图书馆绩效评估,首先是要更新理念,将图书馆绩效评估的理念引入到公共图书馆评估工作中,构建绩效评估指标体系,建立绩效评估机制,变数量规模型工作评估为质量效益型绩效评估。

3.2 借鉴标准,构建绩效指标体系

ISO11620:2008是图书馆绩效评估的国际标准,适用于所有国家的所有类型图书馆,是指导各类型图书馆绩效评估的规范性文件。笔者认为,我国开展公共图书馆绩效评估,应以ISO11620:2008为参照,结合我国实际,构建公共图书馆绩效评估指标体系。公共图书馆绩效评估指标体系应体现以下几项原则:(1)质量效益原则,即绩效指标应充分体现图书馆的服务质量、效益和资源利用的效率。(2)读者为本原则,即绩效指标应从读者角度来测评图书馆资源和服务的效果。(3)成本效率原则,即绩效指标应尽量体现图书馆服务的成本和效率。(4)实用性和可操作性原则,即绩效指标应符合我国公共图书馆的实际并有良好的可操作性。(5)发展原则,即绩效指标应体现图书馆的发展潜力并具有可持续发展的特点。

3.3 探索完善,建立绩效评估机制

3.3.1 建立公共图书馆绩效评估机构

开展公共图书馆绩效评估,应加强评估的组织和实施,建议在文化部设立“公共图书馆绩效评估领导小组”,负责规划、组织、指导全国公共图书馆绩效评估。领导小组委托中国图书馆学会成立“全国公共图书馆绩效评估办公室”,负责研究、制订、修订《公共图书馆绩效评估指标体系》和各级公共图书馆绩效评估标准,负责各省级公共图书馆绩效评估的组织实施和指导。各省、市、自治区图书馆学会负责组织开展对本省地、县级公共图书馆的绩效评估。

3.3.2 推进、形成评估主体多元化机制

国际图书馆绩效评估的主体形成了自我评估、外部评估和第三方独立评估的多元化格局,已经形成了一整套完善的机制[3],而我国公共图书馆评估的主体基本上还是文化行政主管部门组织的外部评估,自我评估只在少数图书馆实践,尤其缺乏第三方独立评估。ISO11620:2008明确指出,“应用图书馆绩效指标的一个主要目的是自我诊断。它包括同一图书馆不同年份的绩效比较[2]”,可见ISO11620在很大程度上本身就是为图书馆自我评估而设计的。因此,我国公共图书馆应在绩效评估理念指导下开展图书馆绩效的自我评估,同时实施和规范图书馆绩效的外部评估,待条件成熟再引入独立第三方(审计部门或质量认证机构)绩效评估,逐步形成评估主体的多元化格局。

3.3.3 实现绩效评估的制度化、长期化

国际图书馆界的绩效评估已形成制度化,常态化,而我国公共图书馆评估还只是行政主管部门主持的四年一次的短期评估。评估期间各馆重视投入、资源、经费、服务等应对评估,评估过后各项突击指标大都回到原来状态,达不到评估的应有效果。因此,实行定期和不定期相结合的方法、全面评估和专项评估相结合的方式对公共图书馆开展绩效评估,有利于实现公共图书馆绩效评估的制度化和长期化,以建立公共图书馆绩效评估的长效机制,促进公共图书馆事业的持续健康发展。

〔1〕余胜.关于图书馆绩效评估的研究与实践[J].中国图书馆学报,2006(4):101-104

〔2〕ISO.ISO 11620:2008.Information and documentation—Library performance indicators[S].2 ed.,2008

〔3〕张红霞.国际图书馆服务质量评价:绩效评估与成效评估两大体系的形成与发展[J].中国图书馆学报,2009(1):78-85

〔4〕颜爱民等.平衡计分卡思想和DHP方法在公共图书馆绩效评估中的应用[J].图书馆,2005(3):77-80

〔5〕《中国大百科全书》总编委会.中国大百科全书(第11卷)[M].2版.北京:中国大百科全书出版社,2009:116

〔6〕李国新.图书馆怎样证明自身对社会的贡献[M].//张红霞.图书馆质量评估体系与国际标准[M].北京:国家图书馆出版社,2008:1

〔7〕潘寅生.图书馆绩效评估简论[J].图书馆论坛,2006(6):31-36

〔8〕文化部社会文化图书馆司.省级图书馆评估标准.2009