中国特色民族理论的若干问题

2013-04-10金炳镐肖锐杨斯斐

金炳镐,肖锐,杨斯斐

(1.中央民族大学中国民族理论与民族政策研究院,北京100081;2.大理学院学报编辑部,云南大理671003)

中国特色民族理论的若干问题

金炳镐1,肖锐1,杨斯斐2

(1.中央民族大学中国民族理论与民族政策研究院,北京100081;2.大理学院学报编辑部,云南大理671003)

正确认识中国特色社会主义民族理论,澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点,全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论,是坚持中国特色社会主义民族理论的三个重要问题。其中,正确认识中国特色社会主义民族理论是根本,澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点是关键,全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论是目的。本文对以上三个问题做出了理论阐述和理论回应。

民族;民族问题;民族政策;理论阐述;理论回应

正确认识中国特色社会主义民族理论,澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点,坚定坚持中国特色社会主义民族理论,是坚持中国特色社会主义民族理论的三个重要问题。其中,正确认识中国特色社会主义民族理论是根本,澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点是关键,坚定坚持中国特色社会主义民族理论是目的。

正确认识中国特色社会主义民族理论,理论方面涉及什么是民族,如何促进民族发展;什么是民族问题,如何解决民族问题,如何协调民族关系等基本问题。这些民族理论基本问题体现在中国共产党解决中国民族问题的民族政策上就集中到民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣等根本政策。及时澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点,主要涉及以“族群”替代“民族”、“民族(族群)问题去政治化要文化化”、实行所谓“第二代民族政策”说等干扰性民族理论观点。坚定坚持中国特色社会主义民族理论,主要涉及必须坚持从中国的基本国情出发,必须坚持中国特色的道路、理论体系和制度来解决中国的民族问题,并把这些运用到解决中国民族问题的实践中去。

一、正确认识中国特色社会主义民族理论

中国共产党在我国革命、建设、改革的各个历史时期,把马克思主义民族理论与中国的民族和民族问题的具体实际相结合,提出了一系列与时俱进的民族理论,制订了一系列行之有效的民族政策,开创了具有中国特色的解决民族问题的道路,使中国各民族获得解放,走上社会主义道路,也使中国各民族得到发展,走上共同繁荣的道路。

(一)中国特色社会主义民族理论的主要内容

胡锦涛同志指出“中国特色社会主义理论体系,就是包括邓小平理论、‘三个代表’重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系”。

中国特色社会主义民族理论,是以马克思主义民族理论为理论来源,是以毛泽东民族理论为理论基础,是以邓小平民族理论、党的第三代领导集体的民族理论和以胡锦涛为总书记的中央领导集体的民族理论为理论主干的中国化的马克思主义民族理论。

中国特色社会主义民族理论是以邓小平同志为核心的党的第二代领导集体、以江泽民同志为核心的党的第三代领导集体、以胡锦涛为总书记的中央领导集体的智慧和实践的结晶。

邓小平解决我国民族问题的理论,起始于理解民族问题的地位与作用,立足于实现真正的民族平等,着手于实现巩固的民族团结,着重于真正实行民族区域自治,着眼于实现全面的民族发展,归宿于实现民族共同繁荣。其中,认识民族问题的长期性、复杂性、重要性是邓小平民族理论解决民族问题的起始点;实现真正的民族平等是邓小平民族理论解决民族问题的立足点;实现民族大团结是解决民族问题的着手点;真正实行民族区域自治是解决民族问题的着重点;全面实现民族发展是解决民族问题的着眼点;实现民族共同繁荣是解决民族问题的归宿点。

中国共产党第三代领导集体民族理论,科学地阐明了当代民族问题的内涵;全面揭示了当代民族问题的基本特征,阐述了马克思主义民族观;明确提出加快发展是解决我国现阶段民族问题的核心;明确把民族区域自治制度确立为国家的一项基本政治制度;明确提出维护祖国统一和民族团结是国家的最高利益,处理好民族问题必须坚决反对“三股势力”,以及民族干部状况是衡量一个民族发展水平的重要标志;明确阐明了民族与宗教的关系,强调注意贯彻党的宗教政策;全面总结、系统概括了我们党关于民族问题的基本观点和政策。

以胡锦涛为总书记的中央领导集体民族理论,提出了马克思主义民族理论的新观点、新论断,包括马克思主义关于“民族”的理论,关于民族关系本质特征的理论,关于民族区域自治“三个不容”的理论;提出并全面论述了正确处理民族问题是建设中国特色社会主义的重要内容、中国特色社会主义道路是解决我国民族问题的根本道路;提出了各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展是新世纪新阶段民族工作的主题;论述了加快少数民族和民族地区经济社会发展是现阶段民族工作的主要任务,是解决我国民族问题的根本途径。

中国共产党几代领导集体的丰富的民族理论构成了中国特色社会主义民族理论的主干内容。

(二)中国特色社会主义民族理论在当前的集中体现

当前中国特色社会主义民族理论集中体现在《中共中央国务院关于加快少数民族经济社会发展加强民族工作的决定》,即中央2005第10号文件提出的十二个方面。这十二个方面分别是:一是民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们的共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中,宗教起着重要作用。二是民族的产生、发展和消亡是一个漫长的历史过程。在人类社会发展的进程中,民族的消亡比阶级、国家的消亡还要久远。三是社会主义时期是各民族共同繁荣发展的时期,各民族间的共同因素在不断增多,但民族特点、民族差异和各民族在经济文化发展上的差距将长期存在。四是民族问题既包括民族自身的发展,又包括民族之间,民族与阶级、国家之间等方面的关系。在当今世界,民族问题具有普遍性、长期性、复杂性、国际性和重要性。五是中国特色社会主义道路是解决我国民族问题的根本道路。我国的民族问题,只有在建设中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的共同事业中才能逐步解决。六是我国是各族人民共同缔造的统一的多民族国家。祖国统一是各族人民的最高利益,各族人民都要继承和发扬爱国主义传统,自觉维护祖国的安全、荣誉和利益。我国的民族问题是我国的内部事务,反对一切外部势力利用民族问题对我国进行渗透、破坏和颠覆活动。七是各民族不分人口多少、历史长短、发展程度高低,一律平等。国家为少数民族创造更多更好的发展机会和条件,保障各民族的合法权利和利益,各族人民都有义务维护宪法和法律的尊严。八是民族区域自治是我们党解决我国民族问题的基本政策,是符合我国国情的一项基本政治制度,是发展社会主义民主、建设社会主义政治文明的重要内容,必须长期坚持和不断完善。《民族区域自治法》是民族区域自治制度的法律保障,必须全面贯彻执行。九是平等、团结、互助、和谐是我国社会主义民族关系的本质特征,汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。各族人民要互相尊重、互相学习、互相合作、互相帮助,不断巩固和发展全国各族人民的大团结,构建社会主义和谐社会。十是各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展是现阶段民族工作的主题。加快少数民族和民族地区经济社会发展,是现阶段民族工作的主要任务,是解决民族问题的根本途径。要坚持科学发展观,大力支持、帮助少数民族和民族地区加快发展。十一是文化是民族的重要特征,少数民族文化是中华文化的重要组成部分。国家尊重和保护少数民族文化,支持少数民族优秀文化的传承、发展、创新,鼓励各民族加强文化交流。大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等各项事业,不断提高各族群众的思想道德素质、科学文化素质和健康素质。十二是培养选拔少数民族干部是解决民族问题、做好民族工作的关键,是管长远、管根本的大事。要努力造就一支宏大的德才兼备的少数民族干部队伍。民族地区人才资源开发是一项战略任务,要大力培养民族地区现代化建设需要的各级各类人才。

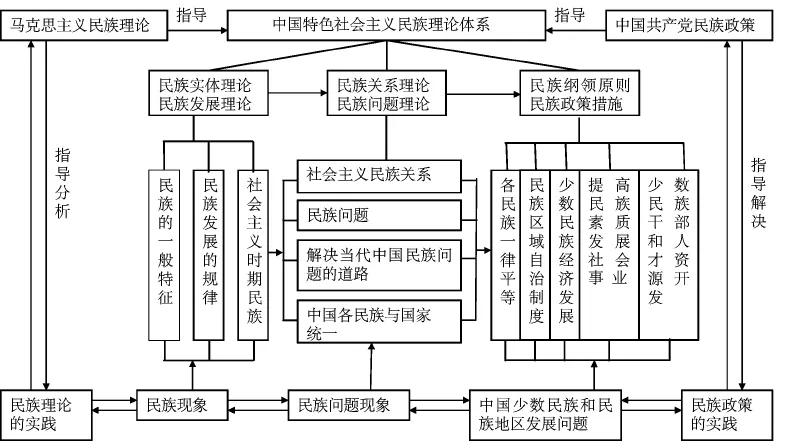

这十二个方面是中国特色社会主义民族理论在当前的集中体现。这些理论观点是相互联系,密不可分的一个整体,有着重要的科学价值和现实指导意义;体现了当今中国和世界发展的时代精神,具有鲜明的时代特点,是我们观察和认识民族问题的指南,是新世纪新阶段民族工作的根本指导思想。中国特色社会主义民族理论体系图(如图1)直观的展示了中国特色社会主义民族理论中各部分的辩证关系。

中国特色社会主义民族理论体系,在理论上回答两个根本问题:一是什么是民族?理论上回答民族的认识后,实际上要解决如何促进民族发展;二是什么是民族问题?理论上回答民族问题的认识后,实际上要解决如何处理民族问题,如何协调民族关系。因此,中国特色社会主义民族理论体系,涉及理论上的两个根本问题——民族、民族问题,涉及理论和实践上的四个方面——民族、民族发展、民族问题、民族关系。

什么是民族?《中共中央国务院关于加快少数民族经济社会发展加强民族工作的决定》,即中央2005第10号文件明确提出:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。有的民族在形成和发展的过程中,宗教起着重要作用。这是中国共产党对马克思主义民族理论的一次重要理论突破。

如何促进民族发展?我们党根据对民族的认识,一贯强调民族的综合性的、全面的发展,强调发展少数民族和民族地区社会生产力是民族工作的根本任务;强调少数民族和民族地区经济、文化(或社会)的发展是解决民族问题的根本途径。

什么是民族问题?我们党和国家的文件明确提出:民族问题既包括民族自身的发展,又包括民族之间,民族与阶级、国家之间等方面的关系。这“一个发展三个关系”理论是中国共产党对马克思主义民族理论的又一次重要理论突破。

图1 中央2005【10号】文件中体现的中国特色社会主义民族理论体系图

如何协调民族关系?我们党和国家一贯强调在坚持各民族平等团结基础上,通过各民族间的互助合作,加快发展少数民族和民族地区的经济社会事业,发展和完善和谐的社会主义民族关系。胡锦涛同志明确指出:平等、团结、互助、和谐是社会主义民族关系的本质特征,平等是基石,团结是主线,互助是保障,和谐是本质。中国共产党的民族关系本质特征理论是对马克思主义民族理论的再一次重要理论突破。

中国特色社会主义民族理论的理论根本点在解决我国民族问题的民族政策体系中体现为民族政策最核心的有四个方面:民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣。民族平等是基本前提(基石),是民族政策总原则之一;民族团结是基本手段(主线),是民族政策总原则之一;民族区域自治是基本形式(制度),是民族政策的基本政策,也是解决我国民族问题的根本制度;民族发展繁荣是基本宗旨(目标),是民族政策的重要政策,也是解决我国民族问题的根本途径。

总之,中国特色社会主义民族理论体系,第一要义是民族发展,核心是民族平等团结,基本要求是民族全面发展,根本方法是民族区域自治。在中国共产党的这些民族理论和民族政策的指引下,我国科学地识别认定了55个少数民族,实现了各民族平等,实现了少数民族的民族区域自治,实现了各民族经济社会的快速发展。我国在解决国内各民族的平等和谐、繁荣发展方面,在解决国内民族问题方面取得了举世瞩目的巨大成就。

(三)中国特色社会主义民族理论的特点

中国特色社会主义民族理论,是中国共产党几代领导集体把马克思主义民族理论与中国民族和民族问题实际结合起来,以中国特色理论,以中国特色方式认识和解决中国的民族问题的理论和实践的结晶,是真正的马克思主义民族理论中国化。这体现了中国特色社会主义民族理论的特点的科学性、实践性、继承性和创新性。

要坚持中国特色社会主义民族理论,不仅要全面准确地了解和掌握中国特色社会主义民族理论基本内容,还要及时地澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点。

二、澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点

胡锦涛同志2009年9月29日在国务院第五次全国民族团结进步表彰大会重要讲话中提出:“党的民族政策是完全正确的,我们实行的民族区域自治制度也是完全正确的。对这些实践证明正确的行之有效的政策和制度,必须坚定不移坚持并不断加以完善。”“必须坚持党的民族政策不动摇”〔1〕。

胡锦涛同志在党的十八大报告中明确提出:“全面正确贯彻落实党的民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,牢牢把握各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的主题,深入开展民团结进步教育,加快民族地区发展,保障少数民族合法权益,巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系,促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展”〔2〕。

党的十八大报告要求“全面正确贯彻落实党的民族政策”。这里比以往提法加了“正确”二字,是有针对性的,是对当前社会上存在的干扰中国特色社会主义民族理论和民族政策的观点和模糊的观点、急躁冒进的观点、极“左”的观点的回应。随着民族问题方面出现的一些新情况、新问题,民族工作领域面对一系列极具挑战性的困难和工作,我们要在民族工作和民族研究工作中,坚定对中国特色社会主义民族理论体系的道路自信、理论自信、制度自信,着力增强贯彻落实科学发展观的自觉性和坚定性,决不能走封闭僵化的老路、也不能走改旗易帜的邪路,勇于开拓创新民族工作新思路,敢于坚持马克思主义解决民族问题的根本道路,不断努力丰富中国特色社会主义民族理论和民族政策的实践特色、理论特色、民族特色和时代特色。

近年来,我国报刊上先后发表了一些文章:如《关于民族研究的几个问题》(马戎:《关于民族研究的几个问题》,《北京大学学报》2000年第4期)、《理解民族关系的新思路——少数民族问题“去政治化”》(马戎:《理解民族关系的新思路:少数民族问题“去政治化”》《北京大学学报》2004年第6期)、《第二代民族政策:促进民族交融一体与繁荣一体》(胡鞍钢、胡联合:《新疆师范大学学报》2011年第5期)、《对当前民族领域问题的几点思考》(朱维群:《对当前民族领域问题的几点思考》,中共中央党校《学习时报》2012年2月13日)等。有些学者提出了一些干扰中国特色社会主义民族理论的观点,主要有:一是提出以“族群”替代民族,把民族说成是“文化共同体”;二是提出要把民族关系、民族问题“去政治化”,要把民族关系、民族问题“文化化”;三是提出所谓“第二代民族政策:促进民族交融一体和繁荣一体”等。

比如,有的学者提出要以“族群”替代民族,要民族关系、民族问题“去政治化”,要“文化化”〔3〕。硬说中国“全盘接受了前苏联民族理论、制度和政策”,还给新中国解决民族问题的理论、政策和制度扣上“不折不扣的斯大林主义”的帽子,声称在解决中国民族问题方面要“制度,政策创新”。

又如,有些人提出所谓的“第二代民族政策:促进民族交融一体和繁荣一体”,“与时俱进地推动民族政策从第一代向第二代的转型,即在政治、经济、文化、社会等各方面促进国内各民族交融一体,不断淡化公民的族群意识和56个民族的观念,不断强化中华民族的身份意识和身份认同,切实推进中华民族一体化,促进中华民族繁荣一体发展”〔4〕。

这些干扰中国特色社会主义民族理论的主要理论观点,主要是对应着中国特色社会主义民族理论体系的两个根本的理论——什么是民族、什么是民族问题,对应着中国特色社会主义民族政策体系的最核心的四个方面——民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣等政策。这些干扰中国特色社会主义民族理论的观点,在学术界和社会上都造成了思想上理论上的混乱,甚至引起对“中央要对现行民族政策进行重大调整”的揣测。

这些干扰中国特色社会主义民族理论的主要理论观点,最明显之处是不顾中国的民族和民族问题的实际,把西方的一些民族理论观点生搬硬套到中国,以西方方式认识和解释中国民族和民族问题,是典型的“食洋不化”的拿来主义。下面将对以上三个观点作简略的分析和澄清。

(一)“族群”替代“民族”论

以“族群”替代“民族”的观点,以西方的民族国家理论为标准,认定建立单独国家的是民族,没有建立单独国家的是族群。以此为逻辑,中华民族是民族,是中国的国族;中华人民共和国是中华民族的民族国家;中国现有的汉族和55个少数民族都是族群。这种说法与我国的宪法相矛盾。宪法规定:中国是统一的多民族国家。中国并不是什么民族国家。这个干扰性观点是建立在民族是文化共同体的理论基础上。

“族群”替代“民族”论的主张者以要与外文接轨为借口,说英文Nation是指建立单独国家的民族,英文Ethnic group是指没有建立单独国家的民族共同体,比如,中国的汉族和55个少数民族,所以,不能叫民族,只能叫族群。中国与移民国家美国不同,中国的56个民族基本上是“土生土长的”、具有一定的共同居住地域的民族。因此,与西方或英文所指的Nation、Ethnic group都不一样。如果一定要与外文接轨的话,可以用中(汉)文民族的汉语拼音MinZu来对应英文的Nation、Ethnic group。现实实践中,如2010年中央民族大学校名英文译名更改为Minzu University of China,2012年贵州民族大学更名时校名英文译名为Guizhou minzu University。

那么,为什么“什么是民族”成为争论的焦点呢?

民族定义与民族纲领政策,无论是在外国,还是在中国都密切相关。“什么是民族”的理论是一个阶级、政党、国家制定民族纲领、民族政策的理论基础或理论依据。

在国际共产主义运动史上,20世纪初的第二国际机会主义把民族定义为文化共同体,把民族看成是由公民登记办法组成的“相对的性格共同体”,是“与土地无关的文化共同体”。以这个所谓的“民族理论”为基础,第二国际机会主义提出了民族文化自治的民族纲领,反对第二国际提出的民族自决权的民族纲领,对国际共产主义运动造成了很大的危害。列宁和斯大林为了反击第二国际机会主义,经过协商后,1912年底斯大林去维也纳收集民族理论方面的相关资料,写成了《马克思主义与民族问题》的文章,提出了科学的马克思主义民族定义:民族是人们在历史上形成的具有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体,从而批判了第二国际机会主义民族定义和民族文化自治纲领,论证了民族自决权的马克思主义民族纲领的科学性。

中国共产党在2005年以前一直沿用斯大林的民族定义,2005年5月,中国共产党提出了自己对民族的论述:民族是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们的共同体。一般来说,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。这两个定义没有本质上的不同,后者有理论发展。这两个定义都强调民族是综合性人们共同体,这两个定义是中国共产党民族政策的理论基础。

中国共产党关于民族的认识,是其制定民族纲领政策的依据之一。中国共产党的民族纲领政策与其对民族的认识,特别是民族基本特征的认识有着密切的对应关系:比如,中国共产党的民族平等团结政策和少数民族干部政策,与其对民族是综合性人们的共同体、民族认同的特征认识密切相关;民族区域自治政策,与其对民族的共同地域、历史渊源的特征认识密切相关;少数民族经济政策,与其对民族的共同经济生活、生产方式的特征认识密切相关;少数民族文化政策,与其对民族的共同文化、心理认同的特征认识密切相关;少数民族语言文字政策,与其对民族的共同语言、共同文化的特征认识密切相关;民族风俗习惯政策,与其对民族的共同文化、风俗习惯的特征认识密切相关;宗教信仰自由政策,与其对民族的共同文化、心理认同的特征认识密切相关,等等。

“族群替代民族”论者的主张,与其政治主张密切相关。“族群替代民族”论者将民族定义为(中国的民族改称为族群)是文化共同体。其政治主张是:民族关系“去政治化”要“文化化”,民族问题“去政治化”要“文化化”。“族群替代民族”论者的这种政治主张与第二国际机会主义把民族定义为文化共同体而提出的“民族文化自治”民族纲领政策是一脉相承的。

(二)“族群问题去政治化要文化化”论

有学者认为:“把群体‘政治化’和把族群与政治主权相联系的思路,不论采取哪一种形态,都不利于群体之间的交往与融合,都会导致排他性的民族主义,危及国家的政治统一”,“中国有些族群(如满族、土家族、回族、畲族)已经淡化的‘民族意识’,在1949年以后的新制度下得到了加强而非减弱”〔5〕。

从历史和现实、理论和实践角度分析,民族与政治的关系十分紧密。从民族产生发展的规律和事实看,原始社会末期从部落发展成民族和国家,人类社会出现社会大分工,开始出现私有制、出现阶级分化以后形成了民族,民族的形成与政治密切相关,一定程度上是政治的产物。近代社会的民族是资本主义上升时期的必然产物和形式,与资产阶级政治密切相关。

从民族的社会属性上看,民族涉及阶级、国家、社会、政治,民族的产生、存在(发展)和消亡与阶级和国家的产生、存在和消亡有着密切的联系。

从中国共产党关于民族问题的理论角度看,“民族问题既包括民族自身的发展,又包括民族之间,民族与阶级、国家之间等方面的关系。”也就是说,民族问题不仅仅是文化问题,同时也是经济问题、政治问题、社会问题(狭义)。中国共产党的文件明确指出:社会主义初级阶段民族问题具有经济问题和政治问题的交织、现实问题和历史问题的交织、民族问题和宗教问题的交织、国内问题和国际问题交织的特点。

从本质上说,民族问题“去政治化”的指向是取消民族区域自治制度;民族问题“文化化”的取向是效仿西方的多元文化主义;民族问题“去政治化”的目标是不承认民族身份,“取消民族身份”的理由是建立“公民社会”;民族问题“去政治化”的目的是建立(单一)民族国家,“促进民族交融一体”。归根到底,少数民族问题“去政治化”,去什么“政治”呢?究其实质,就是要“去中国共产党将马克思主义与中国实际相结合成功解决中国民族问题的整套理论和政策,去中国宪法关于少数民族地位和权利的庄严规定,去民族区域自治制度。其结果,毫无疑问,将动摇国家在这方面的基本制度。”

(三)所谓“第二代民族政策”说

所谓“第二代民族政策”是“各民族交融一体,各民族繁荣一体”。“第二代民族政策”主张者认为,促进“民族交往交流交融”,是我国民族政策从第一代开始向第二代转型的标志。这种转型就是实现从识别国内56个民族、保持56个民族团结发展的第一代民族政策,到推动国内各民族交融一体、促进中华民族繁荣一体发展和伟大复兴的第二代民族政策的转变。

“第二代民族政策”说,是以西方的“民族国家”论为模板,以美国等“熔炉模式”为途径手段,“以族群替代民族”、民族问题“去政治化”观点为理论基础的设计。民族问题“去政治化”和“第二代民族政策”说是伪命题和主观臆断。“第二代民族政策”说,违背了中国宪法原则,违背了中国的历史和国情,违背了中国特色社会主义民族理论,违背了中国特色社会主义民族政策。

1.“第二代民族政策”说是伪命题和主观臆断

在2010年1月18日至20日召开的第五次西藏工作座谈会上,胡锦涛强调,要毫不动摇地坚持和完善党的民族理论和民族政策,坚持和完善民族区域自治制度,把有利于民族平等团结进步、有利于各民族共同繁荣发展、有利于民族交往交流交融、有利于国家统一和社会稳定作为衡量民族工作成效的重要标准,推动各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。胡锦涛是把“有利于民族交往交流交融”作为衡量民族工作成效的四个重要标准之一提出的。

在2010年5月17日至19日召开了新疆工作座谈会上,胡锦涛发表的重要讲话包括四个部分。在第四部分“加强各族人民大团结,进一步做好维护新疆社会稳定工作”的第二点,“全面贯彻党的民族政策”中,胡锦涛指出:“要坚持有利于民族团结进步的政策导向,从有利于提高各族群众物质文化水平、有利于各民族交往交流交融出发,完善和落实招生、就业等政策,依法保护各族群众享有平等的教育权、劳动权、婚姻自由权等权利,促进各族群众互相学习、互相交流、和谐相处。”胡锦涛是把“有利于各民族交往交流交融”作为要坚持有利于民族团结进步的政策导向中的“两个有利于”之一提出的〔6〕。

从以上两段引文中可以看出,胡锦涛并没有把促进“民族交往交流交融”作为民族政策的纲领性原则提出的。因此,“第二代民族政策”主张者提出促进“民族交往交流交融”“这是我国民族政策从第一代开始向第二代转型的标志”,而且把“第二代民族政策”的核心内容概括为“促进民族交融一体”,是“第二代民族政策”主张者的政治臆断。这些促使人们对“第二代民族政策”主张者的政治意图进一步深刻警惕和思考。

马克思主义民族理论发展和国际国内解决民族问题的历史证明:民族理论是解决民族问题的纲领性主张、根本性原则提出的理论基础、理论依据;解决民族问题的纲领原则,又必然导出实际解决民族问题方面的根本性方针;解决民族问题的根本性方针又必然会导出各种政策措施。近年来,我国出现的一些有关民族理论的干扰性观点和主张,也是按着这个逻辑顺序发展的:其民族理论基础是以族群替代民族(族群是文化共同体),其纲领性原则是民族问题“去政治化”,要“文化化”;其根本方针是“第二代民族政策”促进民族交融一体(“民族融合”实际上是民族同化),其政策措施是从政治、经济、文化、社会各方面促进民族交融一体。因此,所谓“第二代民族政策”说,实际上是与马克思主义的民族理论相违背的。

2.“第二代民族政策”说违背我国宪法原则

《中华人民共和国宪法》序言规定:“中华人民共和国是统一的多民族国家”,而“第二代民族政策”说主张中华人民共和国是民族国家;《中华人民共和国宪法》总纲第四条规定:“中华人民共和国各民族一律平等”,而“第二代民族政策”说主张中华人民共和国有国族。这种主张违背了是统一的多民族国家、各民族一律平等的我国宪法原则、客观事实和基本国策。

3.“第二代民族政策”说背离了我国多民族的基本国情

“第二代民族政策”说背离了宪法确认的“统一的多民族国家”的基本国情;背离了中央确认的“两个共同”(各民族共同团结奋斗,共同繁荣发展)这个民族工作主题的基本实践;背离了我国社会主义初级阶段民族问题长期存在的基本事实。

4.“第二代民族政策”说违背了中国特色社会主义民族理论的民族发展的规律

中国共产党民族理论认为:民族是一个稳定的人们共同体,社会主义时期是民族发展繁荣的时期,而不是民族融合的时期,民族的共同性不断增多,但民族特点、差异和差距将长期存在。然而,“第二代民族政策”说主张:在社会主义现阶段“不断淡化56个民族的观念”,“切实推进”民族融合(实为民族同化)。“第二代民族政策”说违背了“民族的产生、发展和消亡是一个漫长的历史过程”的民族发展规律,无视民族特点,差异和差距,急躁冒进,企图以人为的行政手段推进“民族融合”。

5.“第二代民族政策”说违背了中国特色社会主义民族政策的核心内容

“第二代民族政策”说违背了“各民族真正的平等”的中国共产党民族政策的核心原则,“第二代民族政策”说核心原则是“促进民族交融一体”(所谓的“民族融合”,实质上是民族同化);违背了“各民族繁荣”的中国共产党民族政策根本立场;违背了“真正实行民族区域自治”的中国共产党民族政策基本精神。

三、全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论

澄清干扰中国特色社会主义民族理论观点就为全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论打下基础。全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论中,目前应注意以下几点。

(一)坚持从中国的基本国情出发,要防止和克服“左”的倾向

一定要考虑到我国的多民族、民族问题长期存在的国情;一定要考虑到我国现处在社会主义初级阶段的现状;一定要考虑到我国正在全面建设小康社会、正在构建社会主义和谐社会的目标;一定要考虑到我国的2008年拉萨“3·14事件”、2009年乌鲁木齐“7·5事件”的影响。

同时,宣传和运用中国特色社会主义民族理论,要坚持从中国的实际出发,要坚持正确的研究方向,要澄清一些理论观点,民族理论研究、民族工作研究不能操之过急,不能超越社会现实,要防止和克服民族理论研究、民族工作研究上的“左”的倾向重新抬头和滋长。

(二)现阶段不宜提促进民族融合

胡锦涛在党的十八大报告中指出:“促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。”我们要在促进民族交往、交流中,各民族之间相互学习,相互帮助,共同进步,共存共荣共赢,和谐发展。

同时,要澄清“民族融合”论,明确现阶段不宜提促进民族融合。依据民族发展的客观规律,现阶段不可能实现“民族融合”;尊重中国历史发展的客观事实,历史上不可能有“民族融合”;根据社会主义初级阶段民族发展和民族关系现状,现阶段不宜提“促进民族融合”。

(三)民族理论界必须及时澄清民族理论方面模糊或干扰性观点

近年来,我国民族理论界时常出现一些模糊或干扰性的理论观点,比如:取消身份证中民族身份栏、民族混校、淡化民族意识等观点;又如,把我国现有的民族政策价值取向说成是民族主义的价值取向,提出要改为国家主义的价值取向等观点。这些观点需要民族理论界及时澄清。

同时,我国民族理论界要下大力气广泛宣传和普及中国特色社会主义民族理论,让各民族干部和群众以及青少年了解和掌握我们党和国家的民族理论和民族政策。

(四)注意民族团结教育理论宣传的全面系统

民族平等、民族团结、民族区域自治、民族发展繁荣是民族政策的四个核心方面。在民族团结教育宣传中,一定要注意全面、系统。在强调民族团结的重要性和必要性时,不要忽略另三方面的重要性和必要性宣传教育。坚持民族平等是维护民族团结的根本基础。民族不团结的因素是与民族间的一些不公平、民族间的发展差距密切相关。坚持民族区域自治是民族团结的重要实现形式、制度保障。民族发展繁荣是民族团结的根本实现途径。

总之,我们要全面正确认识中国特色社会主义民族理论,及时澄清干扰中国特色社会主义民族理论的观点,全面准确地宣传和运用中国特色社会主义民族理论,坚定坚持中国特色社会主义民族理论。

〔1〕胡锦涛.在国务院第五次全国民族团结进步表彰大会上的讲话〔M〕.北京:人民出版社,2012:5-6.

〔2〕胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗〔M〕.北京:人民出版社,2012:29-30.

〔3〕马戎.理解民族关系的新思路:少数民族问题“去政治化”〔J〕.北京大学学报,2004,41(6):122-133.

〔4〕胡鞍钢,胡联合.第二代民族政策:促进民族交融一体和繁荣一体〔J〕.新疆师范大学学报,2011,32(5):1-12.

〔5〕马戎.当前中国民族问题研究的选题与思路〔J〕.中央民族大学学报:哲学社会科学版,2007,34(3):12-38.

〔6〕中共中央文献研究室,中共新疆维吾尔自治区委员会.新疆工作文献选编:一九四九—二○一○〔M〕.北京:中央文献出版社,2010:717.

(责任编辑 杨斯斐)

Several Questions about the Nationality Theory of Chinese Characteristics

JIN Binghao1,XIAO Rui1,YANG Sifei2

(1.Ethnic Theory and Ethnic Policy Research Institute,Central University for Nationalities,Beijing 100081,China; 2.Editorial Office of Journal,Dali University,Dali,Yunnan 671003,China)

To understand the national theory of socialism with Chinese characteristics,to clarify the point that interferes the national theory of socialism with Chinese characteristics,and to publicize and employ the national theory of socialism with Chinese characteristics,these are the three important issues concerning about the nation theory of socialism with Chinese characteristics. Among these,to correctly understand the theory is the root,to clarify the interference is the key,and to publicize and apply the theory is the goal.In this paper,the above three questions are theoretically explained and responded.

nationalities;problems of nationality;policy of nationality;theoretical explanation;theoretical response

D633.0

A

1672-2345(2013)02-0001-09

2012-10-12

金炳镐,教授,博士,博士生导师,主要从事民族理论、民族政策、民族关系研究.