淮海社区家庭医生责任制服务试点效果分析*

2013-04-04季晖

季晖

(上海市黄浦区淮海中路街道社区卫生服务中心 上海 200025)

美国的家庭医疗学会(AASP)对家庭医生的定义,“家庭医生(family doctor)是经过家庭医疗这种范围宽广的医学专业教育训练的医生。家庭医生具有独特的态度、技能和知识,使其具有资格向家庭的每个成员提供连续性和综合性的医疗照顾、健康维持和预防服务,无论其性别、年龄或者健康问题,类型是生物医学的、行为的或者社会的。这些医生由于其背景和家庭的相互作用,最具资格服务于每一位患者,并且作为所有健康相关事务的组织者,包括适当的利用顾问医生、卫生服务以及社区资源。”家庭医生在不同国家有不同的称呼,在美国称"家庭医生",英国则叫"全科医生",两者本质上都是直接为所在社区的居民提供服务[1]。

20世纪80年代上海市开始引进全科医生服务的理念,2000年上海市静安区率先开展了全科医生规范化培训。2011年4月上海市在10个区县开展家庭医生制度试点[2]。全科医生与居民签订家庭保健协议,建立相对固定的服务关系,通过试点使全科医生逐步承担起居民健康守门人的角色。淮海中路街道社区卫生服务中心作为黄浦区医改试点单位之一,2009年开始家庭医生制度的探索,建立了各项规章制度,培养了一支家庭医生队伍,拓展健康管理各项任务。为了评估家庭医生制服务的效果,我们于2010年底对家庭医生责任制服务的效果进行了评估,报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象

2009年1月-3月,淮海中路社区卫生服务中心济南卫生服务站首批自愿与全科医生签订家庭医生责任制服务协议的15户居民、45人作为观察组,其中男20人,女25人;年龄38~79岁,平均年龄(58.2±6.8)岁;大专及以上文化6人,中学20人,小学及以下19人;家庭成员中退休30人,在职15人;独居1人,空巢老人24人,与子女共同居住人20人;高血压28人,糖尿病12人,脑梗死(腔隙性)9人、冠心病6人(一人可同时患几种疾病)。

在同一辖区内采用抽签法随机抽取已经纳入社区慢性病管理的20户、62人居民为对照组,其中男28人,女34人;年龄41~78岁,平均年龄(60.7±7.5)岁;大专及以上文化8人,中学29人,小学及以下25人;家庭成员中退休40人,在职22人;独居2人,空巢老人32人,与子女共同居住28人;高血压35人,糖尿病16人,脑梗死12人、冠心病8人(患一种或几种疾病)。两组性别、年龄、文化程度、居住和职业情况经比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 观察组

观察组实行家庭医生责任制服务,具体内容如下。

1)实行专人负责 每户家庭配备1名家庭医生;组建家庭服务团队,由全科医生、社区护士、中医师组成,为家庭医生提供服务;开通24h家庭医生热线电话,设立家庭医生“报病箱”,发放家庭医生联系卡等,使家庭医生责任制工作得以顺利开展。

2)进行健康管理 实行常见病、多发病社区医生首诊,开展预约式上门服务;社区护士提供上门护理;病情变化本中心可优先住院;行动不便的患者由家庭医生团队送药上门;化验、心电图等检查免收上门服务费;家庭成员每年安排1次健康体检,进行家庭健康评估;定期发放疾病防治知识手册和宣传资料,对患者及家属进行健康宣教,开展健康生活方式指导;如需要转院诊疗,家庭责任制医生负责通过区域双向转诊网络,联系瑞金医院或卢湾分院住院。

3)实行分类服务 将家庭成员分为患者、老年人、学龄前儿童、孕产妇4类,根据不同生命周期提供特殊服务。对现病患者,根据循证医学开展预约上门和定期随访;对老年人,家庭医生进行每月1次的健康教育、定期进行中医体质测试、营养和健身指导,提供中医养身保健和居家康复护理的方法;对0~6岁的学龄前儿童,家庭医生进行电话通知,开展上门儿保体检,协助办理儿童少儿基金保险等;对孕产妇,家庭医生团队进行上门产前指导、产后随访和婴儿喂养等专业指导。

1.2.2 对照组

常规的门诊治疗和卫生站慢性病管理,无固定的家庭医生及其团队服务,转诊和住院无专门通道和提供优先服务。

1.3 评价指标

1.3.1 工作效率指标

健康档案更新率:慢性病人的健康档案内容每年更新>1次,60岁以上老人每年更新≥4次;社区首诊率:常见病、多发病首诊在社区卫生服务中心的率(急、危重症除外);社区门诊预约率:调查对象在社区门诊时预约的比例;健康体检率:18岁以上家庭成员每年健康检查的比例;上门服务率:上门医疗、护理、康复、妇幼保健服务>1次/年的率(以户为单位);慢性病管理率:对象中高血压、糖尿病按照上海市高血压、糖尿病防治指南管理的比率(以人为单位);健康生活方式指导率:上门营养、运动指导和(或)参加健康教育>1次/年的率(以户为单位))。

1.3.2 服务效果指标

服药依从性:慢性病患者遵医规范服药>9个月人数的比例;血压控制率:调查前最近1次血压<140/90 mmHg所占的比例;糖尿病控制率:调查前最近1次血糖<6.1 mmol/L所占的比例; 营养干预指标:食盐<6 g/d,食油<25 ml/d;运动锻炼:>3 d/周,每次>30 min;健康素养知晓率:以《中国公民健康素养》为蓝本的知识问卷20道题,回答正确≥16题为知晓;居民满意度:干预组成员对家庭医生满意和比较满意的比例,对照组成员对社区医生满意和比较满意的比例。

2 结果

2.1 家庭医生制服务的工作情况

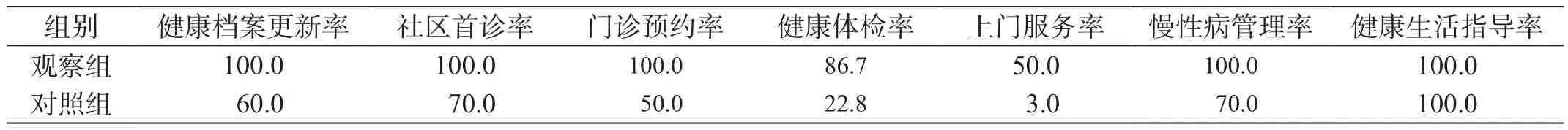

通过1年家庭医生制服务的试点,观察组签约居民常见病、多发病的社区首诊率,社区门诊的预约率均比对照组明显提高,全科医生上门医疗服务率、慢病管理率,健康生活方式指导率也明显高于对照组,由于服务到位,健康档案更新率也明显提高(表1)。

2.2 家庭医生制服务的效果

通过1年家庭医生制服务的探索,观察组慢性病患者服药依从性明显提高,血压和空腹血糖的控制率明显提高;按照《中国公民健康素养》食盐和食油控制率显著提高;《中国公民健康素养》的知晓率显著高于对照组,居民对家庭医生的满意度也比较高(表2)。

表1 家庭医生制服务的工作情况(%)

表2 家庭医生制服务的效果(%)

3 讨论

3.1 家庭医生制服务有利于提高社区卫生服务的效率和效果

据卫生部门统计,人们对卫生服务的需求80.0%可在社区内完成,只有20.0%的患者需要到综合性医院进行治疗[3]。随着疾病模式的改变,慢性非传染性疾病逐年上升,精神和心理疾病患者增多,大量孕妇盼望高质量的围生期保健服务,多数老人需要家庭医疗护理。只要全科医生改变传统待诊的服务模式,走进社区,走进家庭,家庭医生是完全可以满足人们的这些要求的,并且服务质量优于综合性医院。推行家庭医生制的目的就是为百姓的健康负责,从最需要的人群做起,不断满足社区居民的健康需求,最终形成良好互动。在推进的过程中,家庭医生的能力得到了提升,社区卫生服务覆盖面不断扩大,这对完善社区“健康守门人”作用很有借鉴。

本中心经过1年家庭医生制服务的试点,建立了完整的家庭医生制服务制度,形成了一套行之有效的家庭医生工作规范,培养了一支训练有素的家庭医生团队。社区卫生服务的利用率明显提高,全科医生团队的工作效率也明显提高。签约的慢性病患者不但治疗依从性和疾病控制率提高,还养成了良好的生活方式,居民健康知识和健康行为有了明显改善,全科医生与社区居民的关系更加融洽,居民满意度也有所上升。究其原因大致有以下3个方面:①家庭医生提供的“六位一体”综合服务,符合现代医学“生理-心理-社会”模式,因此更加贴近疾病防治工作的实践;②家庭医生与居民通过签约建立相对固定的服务关系,有利于为家庭成员的健康提供从生命孕育到终结全过程的临床预防服务,从源头上做好疾病的防治工作;③家庭医生通过预约服务、上门服务、双向转诊,使社区卫生服务更便捷、更可及,有效提高卫生资源的综合利用效率。事实说明,家庭医生制服务是深化社区卫生服务内涵建设的本质需要,是提高社区卫生服务管理水平和工作效率的重要途径。

3.2 存在问题

由于本研究开展的时间较早,家庭医生责任制服务存在着全科医生数量不足、与居民签约困难、缺乏有效激励机制和量化的绩效考核指标、没有指导性政策文件等[4]共性问题。我们认为以下因素可能制约家庭医生制服务的开展:①全科医学是临床二级学科,全科医生要承担健康管理的全部工作有一定困难,需要团队服务加以支撑;②目前家庭医生服务对象主要是老年人,家庭其他成员的健康管理,因工作、学习等原因难以达到预期目标;③家庭医生自身业务素质有待提高,特别是营养、心理、康复方面知识的缺乏,难以开展上述服务;④目前家庭医生数量少,但工作任务繁重,工作时间以外的预约服务难以兑现,仅提供电话咨询服务;⑤家庭医生还缺乏客观的评价指标和有效的绩效考核手段,没有相应的待遇保障,全科医生的工作积极性难以持续。

3.3 进一步开展家庭医生制服务的建议

随着医改的不断深入,家庭医生制服务已经成为上海市政府为民办实事的重要内容。作为社区卫生服务中心,建议从以下几方面加以完善:①团队式服务 如以居委为单位,形成由1~2名全科医生(包括中医)、1名全科护士、1名防保科人员、若干名社工共同组成的服务小组,以全科医生为主,提供团队式服务;②整合资源对于工作时间以外的预约服务,建议采用所有团队轮流值班的方式来解决,要进一步理顺医疗联合体各单位的关系,使绿色通道真正畅通无阻;③注重全科医生的能力培养 建议采用“4+1模式”,即全科医生4天在社区提供服务,1天到上级医院进修或者培训;④建立家庭医生的绩效考核体系 一要建立有效的激励机制,分配要向家庭医生、向社区一线倾斜,二要建立科学的家庭医生制服务评估体系;⑤采用临床预防模式 全科医生要把医疗作为切入点,采用临床预防的模式,把疾病防治知识传播给大家,使全科医生真正成为居民健康的守门人。

由于本次研究的样本太小,因此家庭医生在妇幼保健、双向转诊中的作用难以显现,有待今后进行大样本研究时加以评价。医药卫生体制的改革为社区卫生服务实施“家庭医生责任制”提供了发展契机[5],我们将本着服务于民、方便于民的宗旨继续将家庭医生服务做深做实。

参考文献

[1] 储振华.国外的家庭医生制度[J].中国医院管理, 1986,6(4): 47-63.

[2] 孟仲莹, 杜兆辉.开展家庭医师签约服务的体会[J].上海医药, 2012, 33(22): 21-24.

[3] 田小元, 张学文.实行家庭医生负责制建设高标准的社区健康服务中心[J].中国农村卫生事业管理, 1999, 19(11):43-44.

[4] 彭艳英.朱泾社区家庭医生服务签约过程中存在的问题和对策[J].上海医药, 2012, 33(22): 25-26.

[5] 李惠娟, 季正明.家庭医生责任制在社区卫生服务中作用的评价[J].中国初级卫生保健, 2000, 14(2): 24-25.