新面目《雷雨》的煅烧

2013-03-15王延松

王延松

新面目《雷雨》的煅烧

王延松

曹禺早在1936年曾直截了当地说:“《雷雨》确实用时间太多,删了首尾,还要演上4小时余,如若再加上‘序幕’和‘尾声’,不知又要观众厌倦多少时刻。我曾经为着演出‘序幕’和‘尾声’想在那四幕里删一下,然而思索许久,毫无头绪,终于搁下笔。这个问题需要一位好的导演用番功夫来解决,也许有一天《雷雨》会有个新面目,经过一番合宜的删改。”

2007年,中国话剧百年诞辰纪念,我将《雷雨》原剧本84800字删改为演出本33000字,其中包含了很少与观众见面的“序幕”和“尾声”。

《雷雨》的新面目,经过一番怎样的煅烧?

一

我要重新建立《雷雨》经典故事的多面体,决定新的戏剧元素的配置,目的就是要把《雷雨》从既有的意识形态目的讨论的话语中解脱出来,能够在美学意义上注入更加现代主义的视觉和听觉的设计。我把这个创作过程界定为:全新解读《雷雨》,创新演出文本。

全新解读《雷雨》,创新演出文本,用富有创意的视觉和听觉的设计跨越戏剧表面的裂缝,传递出语言无法传达的内在张力,使《雷雨》经典故事的多面体变得更加激动人心,这就是我们的方向。创新演出文本,从重新解读《雷雨》的故事主线开始。

重新解读《雷雨》的故事主线,我这样表述:《雷雨》是一个男人和先后两个女人情爱故事的循环再现。请注意,这个“循环再现”的故事主线是“情爱”,并不是我们以往挂在嘴边的“乱伦”。一个男人和先后两个女人情爱故事的“循环再现”,就是指周朴园、侍萍、蘩漪的情爱关系以及周萍、蘩漪、四凤的情爱关系。因此,就会有一个新的主题线索:人为什么要这样彼此爱着?无论是境遇还是内心,都要有足够的故事多面体展开这一个完整的悲情主题。

《雷雨》,病人鲁妈在追忆:我可怜的孩子,妈太不敢相信这世界上的人。

沿着这样的故事主线,透视其中人性的作为,我们会发现《雷雨》中角色特有的精神困扰和情感迷失,大多是通过情爱与伦理的内心冲突完成的。情爱与伦理是完全对立的两个混战的世界,并且这种混战过去有,现在有,将来也不会停止。因此,《雷雨》中“循环再现”的悲情故事,不是出于什么“反封建”、或“暴露大家庭的罪恶”、或“社会问题剧”的目的性和主题。人类原本一直难以逃离的情爱与伦理两个混战的世界,始终是人性为之恒久征战的“泥沼”。且看《雷雨》中的情爱——犹如一群野性脱缰的“羸马”,如何深沉地陷落在死亡的泥沼里。而我采取的方法是:将人性的困扰和迷失,经历残酷的考验,先被打入深渊,然后引导到顶端。全新的解读,就像一个装有化学试剂的试管,将《雷雨》中角色“人性的作为”投放进去煅烧,最终必将产生新的结晶。

在《雷雨》上演两年后的1936年,青年曹禺说:“序幕和尾声的用意,简单地说,是想送看戏的人们回家,带着一种哀静的心情。低着头,沉思地,念着这些在情热、在梦想、在计算里煎熬着的人们,荡漾在他们心里应该是水似的悲哀,流不尽的;而不是惶惑的,恐怖的……引导观众的情绪沉入更宽阔的沉思的海”,他说:“我写的是一首诗,一首叙事诗,这不一定是美丽的,但是必须给读诗的一个不断的新的感觉。”这就是曹禺大师早年所说的“诗样的情怀”。从某种意义来说,新解读版《雷雨》就是从解读青年曹禺开始,从解读曹禺作品的现代性开始。其实,“新解读”作为一种方法论,目的正如曹禺早在1936年所期待的:“也许有一天《雷雨》会有个新面目”。

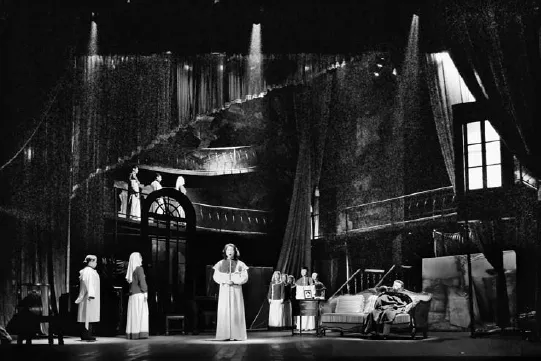

《雷雨》,第三幕 唱诗班自由的叙事空间

我想说,八十年过去了,新解读版《雷雨》在中国话剧百年的2007年,在上海兰星大剧院公演,此后不断上演。2010年在国家大剧院连演四场,可谓一票难求,盛况空前。新解读版《雷雨》的魅力再一次经受住现代剧场的检验,完成了我的创作预期:在悲剧精神方面更像一出古希腊的戏剧,而在导演综合手段的控制上则完全是一出现代主义的戏剧。

二

巴金说“《雷雨》是一部不但可以演,也可以读的作品”。的确,除去曹禺先生为读者的方便,用了很多的篇幅释述每个人物的性格而外,读者会在大量的舞台景物、声像的描绘中产生真切的联想。你似乎能看见这些人就是这样生活在舞台上。但是,创造全新《雷雨》演出文本,不是复制阅读者的一般经验。我认为,除去导演重新解读、删改文学文本而外,创新《雷雨》演出文本还将包括视觉文本和听觉文本的创造。

关于听觉文本设计

戏剧的音乐,首先要考虑音乐的特性以及与对白的关联性。旋律深情又有感染力,要与《雷雨》的一些特定情境融合在一起,不仅要基于音乐以及歌词的内容,还要基于对现代观众审美热情的唤起。

依据剧本“开幕时,外面远处有钟声。教堂内合唱颂主歌同大风琴声”的提示,我用唱诗班引入巴赫音乐的“复调”结构,一步一步地引导观众进入到《雷雨》“循环再现”的复杂故事中去。用“复调”的语言,将悲悯的主题在不间断的、多声部的“循环再现”中迸发出难以控制的情绪力量,然后,“使观众的感情又恢复到古井似的平静,但平静是丰富的,如秋日的静野,不吹一丝风的草原……”(曹禺的话)。我认为,这是创造听觉文本时候,要寻找到的总体感觉。听觉文本以音乐语言为主体,在叙述、推动戏剧发展的过程中,仍需要找到恰当的诗意的文学内容作依托。为此,我找到曹禺先生中学时代写的一首诗:

不久长,不久长,乌黑的深夜隐伏,黑矮的精灵儿恍恍,你追逐在我身后,啾啾在我身旁。啊,父啊,不久我将冷硬硬地睡在衰草里。我的灵儿永在,深林间为你歌唱。不久长,不久长,莫再弹我幽咽的琴弦,莫再空掷我将尽的晨光。从此我将踏着黄湿的徘徊小路。啊,父啊,我要寻一室深壑暗涧作我的墓房。我的灵儿永在,深林间为你歌唱。

曹禺青年时代的苦闷,通过“衰草”和“墓房”,就这样成为了《雷雨》悲凉的象征意象。我想,将唱诗班以剧中人的身份带入《雷雨》的故事现场,舞台上的歌唱者成为强有力“雷雨之声”的一部分,成为创新《雷雨》演出文本不可替代的角色。我认为,没有什么能取代这种叙述性的舞台语言所带来的诗意的神秘气息。

关于视觉文本设计

我们想象《雷雨》的视觉效果时,主导图像就是悲情的循环。“不久长”的诗意和神秘,确立了听觉文本的象征意味,而在视觉上,如何扩展这种诗意的神秘氛围,在于如何表现情爱、死亡、重生的戏剧主题。因为,《雷雨》之残酷,在于展开这些人性当中的挣扎! 透过“死亡”,看见“重生”,正是我们看《雷雨》的眼光。

关于空间的叙事功能,曹禺在《雷雨》序幕中这样开场:景,一间宽大的客厅,在某教堂附设医院内。接下来我们发现这座教堂附设的医院,就是周朴园九年前卖给附近教堂的周家的老房子。也就是说,我们可以解读为:这是一种功能与意味双重复合的空间。

我们注意到曹禺关于这老房子里很多的门窗以及各种帷幔的细致描述:屋中有通往外面的笨重的门,门前垂着深紫色的帷幔;右边有一扇门,通着现在的病房,这门前也挂着一条深紫的绒幔,幔角拖在地上;靠中间门的右面,墙凹进去如一神像的壁龛。壁龛的上大半满嵌着细狭而高长的法国窗户,每棱角一扇长窗,这前面整个地遮上一面的摺纹的厚绒垂幔,拉拢了,壁龛完全被遮盖,看不见窗户也透不进阳光。我认为,整体看上去,屋内富丽的局部陈设以及屋外花园的藤萝架,不仅是一种平面的记忆;一明一暗,明暗交替,我要让这座老房子偶尔透透气,以致最后透出生命重生的穹顶。

很明显,这种功能与意味双重复合的演出空间,给足了我们重新解读《雷雨》的风格化视觉设计的要求。我决定不再用传统的写实手法来设计《雷雨》。我要在全新的《雷雨》一开始,透过视觉的《雷雨》,把观众从旧版的模式中解脱出来,令人信服地完成想象的跨越。是什么设计能帮助我们完成视觉《雷雨》的整体风格呢?观众在接受了一个创意的暗示或提示之后,也就接受了戏剧表现的方式,并按这个方式欣赏接下来的戏剧内容。

我期待观众这样看《雷雨》的演出,观众不仅被故事本身感动,更被故事的讲述方式深深地吸引。《雷雨》视觉的全新设计,将在整体上为故事的讲述方式创造空间的便利。

三

《雷雨》人物形象的个体魅力,已经被无数次地证实过了。曹禺后来谈到他对《雷雨》的序幕和尾声并不太满意,甚至《雷雨》太像戏了,也成为他自己很认同的观点。但是,曹禺强调以“悲悯的心情”来观察《雷雨》中的人,他希望把出现在《雷雨》的这些混战在情爱“泥沼”中的人,尽量推得远一些来观照。他说:“我的方法仍不能不把这件事推溯,推,推到非常辽远时候,叫观众如听神话似的,听故事似的,来看我这个剧。”我想,曹禺早年的这种审美期待,正是我们今天在《雷雨》人物形象的结构性调整上的作为。因此,我们要在已经确立的故事主线中寻找方法。一个男人和先后两个女人情爱故事的“循环再现”,使得我可以大大削弱鲁贵在《雷雨》中的穿插作用,甚至可以完全杜绝第三幕鲁贵家在视觉上的存在。我之所以反复强调视觉文本和听觉文本的设计,就是为了找到更加便利的叙事方式,使出现在《雷雨》中的人性演绎状态,获得一种诗意叙述的自由。

于是,这屋子那一天夜里连男带女死过的三个人,周萍、周冲、四凤率先出场了。且看,四凤在重蹈侍萍三十年前的覆辙,无论是对于四凤还是对于侍萍来说,这种命运的循环真是太残酷了。再看,四凤与周冲的死亡遭际,他们自己并无过咎,而那个儿子鲁大海的悲剧在于他甚至始终都不知道自己是谁。当然,还有更具现代意义的蘩漪性格的魅惑力,使她成为一个男人和先后两个女人情爱故事“循环再现”的交叉点,从而引爆出“雷雨”般的悲情。曹禺说:“她的生命交织着最残酷的爱和最不忍的恨”,这使我想到有人把悲剧称作“人在失败中的伟大。”我认为,《雷雨》的悲剧性在于冲突的双方都尽最大的努力来对抗,并最终通过两败俱伤或者一起灭亡的方式来改变原有的关系。

一个男人和先后两个女人情爱故事的循环再现,我们按照这样的解读把周朴园和周萍两个男人的父子关系当作一个完整人格来解析的时候,就会发现其中的秘密。这秘密正如别林斯基在谈到悲剧时说的:“如果主人公战胜了心灵的自然爱好而有利于道德法则,那么,幸福就永别了,生命的欢乐和魅力也永别了!他变成了行尸走肉……主人公如果遵循了心灵的自然爱好,那么他被自己认为是一个罪犯,成了良心的牺牲品。”因此,周朴园也并非是罪魁祸首,而是这个世界原本出的毛病。在序幕和尾声中,周朴园守候着一个疯子和一个痴呆患者,都是他爱过的。他到底在守候着什么?可能不仅仅是残酷的结局。

四

尾声,故事再次回到已经卖给教堂做医院的这座老房子。我让三个老人并排坐在一起直面观众,中间是周朴园,两旁是侍萍和蘩漪。在观众静静的期待中,周朴园这样开口:“侍萍你到底还是回来了……”用过去的那句经典台词说的是现在的情形,一语双关。蘩漪惊愕地:“侍萍?什么,她是侍萍?”蘩漪之所以能认出侍萍来,说明这时她是清醒了。周朴园觉察到蘩漪接纳了侍萍,非常感动地说:“她是萍的母亲,十年前,我们曾在这里重逢。”

接下来,三位老人沉默良久。

旋即,远处依稀传来四凤的惨叫声,周冲狂呼四凤,过后冲也发出惨叫。

侍萍老泪纵横,哭出声来:“我想起来,四凤碰着那条走电的电线。二少爷不知道,赶紧拉了一把,两个人一块儿中电一同去了——”

紧接一声枪响,划破寂静,久久不绝——

周蘩漪哀伤地:“萍,他开枪打死了自己,他没开枪打死我”;周萍虽然曾经说过希望蘩漪死,但还是自己先死了。蘩漪能回忆起来的还是他的好处。

最后,周朴园大恸:“失去的太多了,年轻的反而走到我们前头了”;痴呆的鲁侍萍静静地说出她心头永远的痛:“人心靠不住,并不是说人坏,我是恨人性太软弱,太容易变了”。

伴着唱诗班的咏叹, 教堂的钟声响起。这时候,我们看到故事中死去的三个年轻人手拉手出现在离穹顶最近的地方。我没有演绎他们如何死,因为我的叙事不需要他们那样当众一个一个地死去,我要让观众在重温经典作品的时候,看到了过往生命的心灵哀痛,还有透过死亡看到重生的一线光亮。我认为,《雷雨》不能习惯性地附着在社会学演绎和道德批判的终局,而是尽力体现一种残酷的诗意美,一种悲情的终极解读。

八十年前,青年曹禺完全想不到《雷雨》的伟大上演会如此恒久,他纯粹就是要写出《雷雨》的种种人,甚至没有想到会公演。

王延松:国家一级导演,沈阳师范大学二级教授