基于SWOT分析的涉警舆情危机应对策略

2013-03-14李鸿杰

徐 承,李鸿杰,黄 晨

(达州市公安局,四川 达州 635000)

基于SWOT分析的涉警舆情危机应对策略

徐 承,李鸿杰,黄 晨

(达州市公安局,四川 达州 635000)

运用SWOT方法,有助于分析公安机关应对舆情危机的优势和劣势、机会和威胁。在中长期战略层面,公安机关应以加强舆情应对能力建设为主,利用外部机会弥补内部弱点,做好充足的防御性准备;在近期战术层面,要主动利用内部优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响,专注于具体的处置工作。

SWOT;涉警舆情危机;应对;战略;战术

近年来,涉警舆情危机应对作为新兴热点问题,得到了公安机关高层和学界的重视。一些学者对该问题进行了研究,提出了涉警舆情危机的涵义、特点、演变过程及应对措施[1]。综观迄今大部分探讨,多从普通方法入手,以定性分析为主要形式,揭示涉警舆情发展变化的规律,进而提出相应的对策。但是,涉警舆情的问题域相对复杂和庞大,对解决方案的考察和研究,不能停留于单一的视角,否则,研究工作可能陷入静止的、僵死的形式架构,失去运作的活力,同时也会制约策略的恰当性和实用性。

因此,本文尝试围绕涉警舆情危机研究的问题域,引进和借鉴新兴学科的知识[2],以此为支点寻求解决方案,促进理论研究体系和实战应用模式的形成,适应日益变化的舆情形势的需要,为应对涉警舆情危机提供策略参考。

一、SWOT分析方法简介

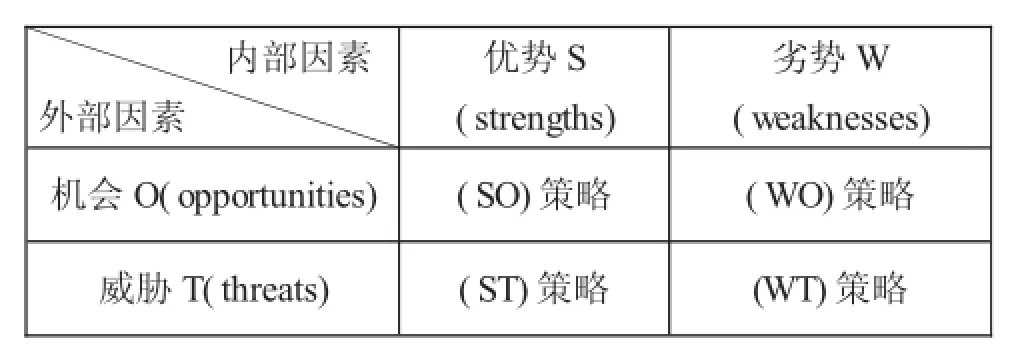

SWOT分析方法又称为态势分析法,由哈佛商学院K.J.安德鲁斯于1971年提出,并在战略管理中得到了广泛应用。SWOT分析的原理是,通过对被分析对象的优势 (strengths)、劣势 (weaknesses)、机会(opportunities)和威胁(threats)等加以综合评估与分析得出结论,了解对象所面临的机会和挑战,从而确定最佳可行的战略组合,并据此调整方法、资源,确保达到所要实现的目标[3](见表1)。

SWOT分析的意义在于,引导单位正确认识自身的竞争实力和所处的竞争地位,以求“审时度势”、“扬长避短”,在竞争中处于优势而获胜。SWOT分析虽然是新兴的学科知识,但是其所蕴含的战略博弈的思想实际上早已被成功应用于战争战略研究等重要领域。例如,毛泽东在《论持久战》中详尽分析了中日双方的优势、劣势、机会、威胁等问题,并借以确定了抗日战争的战略和战术。

表1 SWOT矩阵

在SWOT分析中,(SO)策略是指:加强优势,争取机会,是一种发展内部优势与利用外部机会相结合的策略。(WO)策略是指:改善劣势,争取机会,是一种利用外部机会来弥补内部弱点,改变劣势而获取优势的策略。(ST)策略是指:加强优势,减低威胁,是一种利用自身优势,回避或减轻外部威胁所造成的影响的策略。(WT)策略是指:改善劣势,减低威胁,是一种旨在减少内部弱点,回避外部环境威胁的策略。

二、基于SWOT分析的涉警舆情危机态势分析

运用辨证思维认识舆情问题,准确识别优势、劣势、机会、威胁,深刻把握决策环境,是科学制定应对之策的前提。

(一)优势分析。公安机关在涉警舆情危机应对中,自身具有的力量和优势主要体现在:

1.话语权优势。党委、政府掌握主流媒体和宣传机构,公安机关可以借助电视、报纸、广播、政府网站等媒介对涉警事件进行报道,借助权威发布的影响,增强信息可信度,争取话语权,稳定公众情绪。

2.内部控制优势。涉警事件中,公安机关作为当事方,可以直接对涉事机构或民警开展调查,获取最为详尽的原始信息,并视情采取完全封闭、无控制开放、有控制开放等信息管控方法,配合外围开展舆情处置工作。同时,对于查证属实的不当行为,纪委、督察等部门可以依法整肃队伍,缩小影响范围。

3.情报采集优势。公安机关建立了情报信息网络和传输渠道,除加强对社情民意的搜集掌握外,还重点关注了一些影响较大、成员较多的网站、论坛、博客、QQ群等网络平台,可以及时发现涉警舆情苗头,宏观掌握舆情走向和发展态势。

4.人力物力优势。公安机关建立了舆情评论员队伍,开展了舆情导控应急处置培训,积累了一定的舆情危机处置工作经验,为应对舆情奠定了人力物力基础。

5.执法权优势。公安机关具有行政、刑事执法权,可以依法查处散布不实言论、影响社会稳定等违法犯罪行为;可以依法追究恶意报道公安工作造成负面影响的行为的法律责任。

(二)劣势分析。公安机关在涉警舆情危机应对中,自身存在的可能导致形势恶化、逆转的劣势主要有:

1.执法规范化仍有差距,涉警热点问题凸显。少数民警执法不公、执法不严,玩忽职守、徇私枉法;特权思想没有完全根除,对待群众冷漠;还有的民警屡违禁令,在赌、酒、车等方面时有问题发生。《2010中国网络舆情指数年度报告》显示,IRI舆情指数75分以上的前100个较大网络热点中,涉及主体为公安的占比近2成[4]。其中,大部分是由于民警执法不规范,甚至违法违纪,成为媒体和公众关注的焦点,引发了涉警舆情危机。

2.舆情应对观念较陈旧。一些公安机关领导和民警在涉警舆情应对观念上存在着不适应,“怕”、“嫌”、“防”、“躲”,不善于先声夺人,通常是舆情传播得沸沸扬扬的时候,才慌忙介入,错失处置良机。事实证明,“后发制人”的舆情处置观念不仅造成应对工作的被动,而且把舆论矛头引向了自己。

3.工作机制不适应。主要表现为:监测预警机制缺失,与舆情隐蔽性、突发性强的特点不相适应;处置引导决策迟缓,与舆情迅速传播膨胀的特点不相适应;处置引导资源分散,与舆情影响持久、破坏性强的特点不相适应,等等。

4.工作机构不健全。目前,舆情应对工作在公安机关内部没有专门的归口管理部门,导致经费、队伍、装备保障不到位,部门间的协调配合不到位,处置力量分散混乱,同时也造成舆论引导工作不规范和结果不确定性。

5.处置手段较单一。当前,公安机关缺少舆情统计、数据挖掘、舆情分析等信息技术手段,很难实现对舆情危机的准确监测和量化分析,更无法把握深层次的舆情演变规律。单纯依靠“封帖”、“删帖”的方式来应对网络涉警舆情,不仅不能减低舆论热度,反而可能会遭受更大的舆论压力。

(三)机会分析。公安机关在涉警舆情危机应对中,面临的有利于事态好转的外部机会可以归纳为:

1.党政各级领导高度重视。舆情应对工作是新时期公安工作发展的需要。2009年12月1日,孟建柱部长在《求是》杂志发表署名文章强调,积极研判、回应网络舆情,提高与社会公众沟通的能力,已经成为加强公安机关能力建设的重要任务。从这个意义上讲,公安机关开展舆情危机应对理论研究,深化实战应用,正面临最好的发展机遇。

2.民众具有知情诉求。长期以来,公安机关以工作特殊、内容涉密为由,缺乏信息公开的主动性,且多为单向性传播信息,无法满足公众的知情权[5]。特别是在涉警负面信息产生后,群众迫切期望了解事件真相。此时,公安机关更应该主动传播权威信息,满足公众信息需求,公安机关化解舆情危机的机会通常在于此。

3.民众具有理性意识。绝大多数民众具有理性意识。他们既期望通过舆论表达对公安机关的意见、建议,也期待公安机关正视存在的不足,优化管理和服务。民众具有的理性意识在一定程度上能够对不实言论产生免疫,成为抵制虚假信息的首道防线。

4.民众具有整治公安机关和民警不当行为的诉求。一方面,民众存在曝光违法违纪行为,弥补受损的合法利益,整治公安机关和民警不当行为的诉求。另一方面,通过整肃极少数民警的违法违纪行为,可以有效平息民怨,为处置舆情危机提供转机。

5.舆情的传播、扩散具有规律。涉警舆情危机具有传播发散性、载体多样性、影响持久性、言论片面性等特点[6]。其演变过程可以分为:潜伏期、爆发期、持续期、消退期。公安机关可以针对其产生、演变的规律,主动介入,跟踪掌握,适时采取针对性措施进行应对。

(四)威胁分析。公安机关在处置涉警舆情危机中,面对的可能导致情况恶化的外部威胁主要有:

1.“舆情推手”插手干预。公安机关和民警作为国家机器,是敌对势力炒作攻击和恶意歪曲的重点对象。涉警事件发生后,敌对势力可能会利用“推手”、“炒家”制造话题,策划舆情事件,诋毁公安机关,煽动民众对立情绪,影响社会政治稳定。

2.虚假信息出现。在缺少权威信息的情况下,部分媒体或民众会主观地根据涉警事件的不完整信息进行猜测、联想,以讹传讹,虚假信息、谣言由此产生。谣言的破坏性极大,既有精神层面的也有物质层面的[7]。如果虚假信息长期占据公众视野,会导致公众对公安机关产生“惯性化”质疑的心态;在物质层面则会诱致一系列社会性行为,如暴力抗法等。

3.负面舆情扩散,引发警察公共关系危机。网络时代,信息传播不受地域限制,舆情的形成及传播非常迅速。一旦形成发散性扩张,受众群体迅速膨胀,参与规模骤然飙升,将会引发警察公共关系危机,使警察整体形象受损,导致公安机关的公信力不断流失、损耗严重,警察形象被丑化、妖魔化。

(五)涉警舆情危机SWOT矩阵。基于上述分析,可以得出涉警舆情危机应对策略矩阵。见表2。

三、涉警舆情危机应对战略和战术

上述分析发现,公安机关在应对舆情危机工作中,需要改进的劣势大于自身存在的优势,尤其是在舆情应对观念、源头治理、工作机制、技术支撑等方面存在的不足,需要长期地努力才能弥补。因此,公安机关应当采用“WO-ST”策略组合,即:在弥补自身不足的基础上,寻求提升工作能力和水平。

“WO-ST”策略组合分为两部分,见图1。首先,在中长期战略层面,以加强舆情应对处置能力建设为主,实施“WO”策略,利用外部机会来弥补内部弱点,做好充足的防御性准备,改变劣势而获取优势;其次,在近期战术层面,即涉警舆情危机的发生阶段,公安机关要选择“ST”策略,利用已有优势,减轻外部威胁造成的影响,做好具体的处置工作。

表2 涉警舆情危机SWOT矩阵

图1 涉警舆情危机应对策略图

(一)中长期战略及措施。在战略层面上,公安机关要从涉警舆情危机产生的内部根源入手,修补薄弱环节,加强能力建设,争取竞争优势。

1.转变陈旧观念,提高对舆情重要性的认识。公安民警要认识到舆论监督既是符合宪法精神的制度性设计,也是推行依法治国方略的应有之义,以开放的心态面对公众和媒体;要认识到公安机关和媒体是相互合作的关系,加强相互间的沟通、交流和协作,争取实现“双赢”;特别是公安机关领导要认识到善于“媒体执政”、“媒体公关”,树立公安机关良好形象,是执政本领和能力的体现。

2.狠抓源头治理,深化执法规范化建设。加快正规化建设和执法规范化建设,是杜绝涉警舆情危机的治本之策。为此,要加强组织领导,将执法规范化建设作为一项战略性、全局性、基础性的工作持之以恒地抓紧抓好;始终把提高执法主体素质作为执法规范化建设的第一要务,强化执法思想、执法能力建设;要加强执法监督管理,落实执法通报制度、案例指导制度等,推行执法质量考评常态化;要重点整改执法办案、执法管理不规范的问题,落实责任追究机制,完善执法制度和程序。

3.争取党政支持,推进舆情应对机构建设。公安机关要主动争取党政支持,在县级以上公安机关内设公共关系办公室(科),整合公安宣传、新闻发言人办公室等有关职能机构,统筹负责警察公共关系建设,归口管理涉警舆情危机应对工作及相关的队伍建设、保障体系、成效评判等,理顺职责权属,整合多方资源,构建工作平台。

4.加强舆情引导队伍建设。公安机关要进一步完善和深化新闻发言人队伍建设和涉警舆情引导队伍建设;聘请公共关系学、法学领域的专家学者、资深媒体工作者,为应对舆情危机提供理论支持和实践指导;建立健全舆情队伍教育管理体系,培育兼具公安学、管理学、情报学和信息科学知识与技能的复合型高层次舆情人才。

5.健全舆情应对处置工作机制。公安机关要进一步健全警务公开工作机制,及时、开放、有序地发布信息,最大限度地满足民众的知情诉求;建立监测预警机制,重点增强县级公安机关的涉警舆情搜集、发布、共享能力;建立分析研判机制,科学指导舆情应对处置工作开展;建立应急响应机制,完善应急预案体系,成立应急指挥机构,积极开展处置演练。

6.开展技术手段建设。开展舆情信息自动监测与分析的技术手段建设,实时进行海量网络信息自动抓取,分类聚集、热点监控和舆情判断;开展案例库和数据库建设,汲取应对工作的经验和教训,为准确研判舆情和有效处置提供支持,等等。

(二)短期战术及措施。在涉警舆情危机的发生阶段,主要任务是控制负面信息传播、扩散,引导舆情走向,减少舆情危机造成的损害,尽快恢复原有状态。

1.利用情报优势,加强舆情巡查,提前预警报警。在舆情危机酝酿阶段,公安机关要抢先利用情报信息优势,收集涉警舆情信息,梳理媒体看法和坊间评论,及时发现可能引发炒作的舆情苗头。与此同时,要做好应对危机爆发各项应急准备,针对性地答复来自媒体和公众的各种质询,主动提供基本态度、善后措施和查处整肃等正面信息,促使媒体放弃炒作性报道的打算。

2.利用话语权优势,发布权威信息,瓦解不实言论。在舆情危机爆发阶段,各种真假难辨的消息极易形成谣言。一旦发现涉警谣言,公安机关必须立即具体指出谣言的荒谬之处,针对性地予以回击,瓦解其作为信息的价值。同时,要借助主流媒体和宣传机构,采取发表声明、提供新闻稿、在线交流、组织媒体采访报道等多种形式开展信息发布活动,抢发初始情况,续发相关情况,终报处理结果,让正面信息随时处于“饱和状态”,缩减不实言论的传播空间。

3.利用执法权优势,查处舆情推手,打击违法犯罪。对于恶意制造、传播涉警谣言、破坏社会稳定的造谣者,要迅速查证,根据《刑法》、《治安管理处罚法》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》等法律法规,坚决予以反制。

4.利用内部控制优势,整肃不当行为,有效平息事态。对调查属实的民警不当行为,公安机关要保持主动、诚实的态度,因势利导,公正处理。同时,也要灵活采取必要的切割手段,将个别民警与整个队伍切割、个人行为与执法行为切割等[8],避免攻击范围扩大,促使危机事件尽早平息。

5.利用人力物力优势,积极引导舆论,做好恢复评估。在舆情危机的持续阶段,公安机关要调集公安新闻发言人、舆情引导员、“意见领袖”等力量,出面表明态度,正面引导舆论;发挥公安机关的群众基础和宣传优势,主动报道公安机关正面典型事件,通过“议题置换”转移舆情兴奋点,淡化负面舆情的不良影响;加强对网民道德引导,教育网民理性思考问题,有效遏制网络舆情的传播扩散;最后,在舆情消退期,要尽快将剩余问题处理干净,不留尾巴,确保舆情不反弹,同时做好恢复评估工作。

[1]潘振华,李小波.涉警舆情危机事件媒体应对研究综述[J].湖南警察学院学报,2012,(3):95-99.

[2]李广仓.论公安情报分析方法群[J].江西公安专科学校学报,2010,(1):89.

[3]靖继鹏,马费成,张向先.情报科学理论[M].北京:科学出版社,2010.371-375.

[4]佚名.2010中国网络舆情指数年度报告发布[EB/OL].中国新闻网,http://www.chinanews.com/gn/2011/03-24/2928970. shtml.

[5]倪荫林,陈友谊,王淑萍.涉警舆情危机之根源的深层探析[J].公安研究,2012,(7):59-61.

[6]许高山,黄晨.论涉警负面舆情的对策[J].四川警察学院学报,2012,(2):50-51.

[7]陈强,方付建,徐晓林.网络谣言扩散动力及消解[J].图书情报工作,2010,(22):29-30.

[8]王正,陈宏斌.微博传播视角中的网络负面舆情处置研究[J].公安研究,2012,(1):79-80.

The Coping Strategies of Police-related Public Crisis by the Analysis of SWOT

XU cheng,LI Hong-jie,HUANG Chen

(Dazhou Public Security Bureau,Dazhou,Sichuan,635000)

Using SWOT method to analyze weaknesses,opportunities and threats of the public security organs dealing with the public crisis.In the medium and long term strategic level,the public security organs should mainly strengthen the construction of public opinion coping ability,use external opportunities to make up internal weaknesses,and then make adequate defensive preparations.In the short term strategic level,using internal advantages to avoid or reduce effects caused by external threats,focus on specific treatment work.

SWOT;police-related public opinion crisis;deal with;strategy;tactics.

D631.43

A

2095-1140(2013)02-0117-05

(责任编辑:王道春)

2013-01-12

徐承(1962-),男,四川成都人,四川省达州市人民政府副市长、市公安局局长;李鸿杰(1972-),男,四川达州人,达州市公安局指挥中心主任;黄晨(1981-),男,四川达州人,达州市公安局指挥中心民警。