改良型吸附法油气回收技术

2013-02-18李克敌重庆耐德工业股份有限公司

李克敌(重庆耐德工业股份有限公司)

石油和成品油储存销售业排放的主要特征污染物为烃类化合物,特别是气态状的烃类化合物,由于排放浓度很高,一般俗称为油气。规范性的术语使用非甲烷总烃或总烃等。油气直接排放一是会对环境造成污染,对人体健康造成损害,如刺激眼、鼻、喉、皮肤等器官,严重时会致使神经基能失调及痴呆等,而苯族芳香烃更是致癌物质。二是对安全的危害:由于油品大部分属挥发性易燃易爆物质,易聚积,与空气形成爆炸性混合物后沉聚积于洼地或管沟之中,遇火极易发生爆炸或火灾事故,造成生命和财产的重大损失。所以随着经济的发展,油气回收技术越来越受到重视。

现在国内的油气回收技术包括冷凝法,吸收法,膜分离法,吸附法等。而目前国内主流技术是采用吸附法油气回收技术。

吸附法油气回收技术的核心内容是吸附剂。一般通过连续10次吸附和再生试验(采用的是真空度大于0.09MPa的真空泵抽真空再生方法),通过吸附曲线、再生曲线的变化情况,基本可以评价出吸附剂对油气的吸附和再生效果。用于吸附油气的活性炭是一种专门制造的活性炭。比表面积、孔容、孔径和多次的吸附容量与市场上常见的各种活性炭都不同。根据试验结果,其它的活性炭,包括纤维炭,都不能用于油气的吸附,主要原因还是不能通过抽真空的方法进行有效的再生。由于活性炭对烃类物质的吸附过程为物理放热过程,易在床层内产生高温热点,而油气组分自燃点低,在300℃以下,易发生燃烧现象,特别是,装置第一次使用,新活性炭的吸附容量大,吸附床层的升温高。因此,必须设有温度检测控制报警系统,以防意外情况的发生。还有失活活性炭的处理问题,可能产生二次污染。还有,由于活性炭填充间隙小,吸附床层压降大(8000~10000Pa),对装车鹤管的密闭要求高,由于油罐车车型不一,密闭系统的通用性较差,很难做好密闭,一般在鹤管的密闭处,产生油气外泄。油气通过管线,约有三分之一的烃类凝结,油气压力降低。目前靠油气的自压很难使油气通过吸附床层。目前国内使用的吸附装置基本都出现了这一问题。即便采取抽气设备产生负压收集油气,虽然可将油气收集起来,但又产生两个问题,一是多量的空气进入装置,出现了水汽的吸附;二是,加大了装车过程油气的逸散量,一些精明的业主已就这一问题提出反对的意见。国内的吸附法油气回收设备普遍采用纯活性碳吸附法回收油气。此前日本也曾经使用过采用活性碳吸附法的装置。然而作为吸附剂而使用的活性碳在吸附油气时会产生相当量的吸附热,因此难以实现稳定的运行。实际上在上世纪90年代的日本,由于吸附热而引起异常压力上升等故障接连发生,因此在日本政府的指导下,这种用于汽油蒸气等高浓度可燃性气体的回收方法,在日本就不再适用了。目前在日本,采用活性碳吸附法只用于主要是非燃性化合物的油气回收。现在日本石油公司使用的是采用疏水性硅胶作吸附剂的改良型吸附法,疏水性硅胶具有的优点:

▲无机物,不可燃,本质安全,降低安全风险

▲与活性相比硬度高,结晶结构稳定,在设备设计使用年限内可作静设备来考虑

▲定制的细孔孔径和比表面积,有利于油气的吸附和解吸,同时由于没有微孔和超微孔的存在,不会形成热量的聚积

▲相同体积,热容积大于活性炭,因吸附热带来的温升低,相同体积,对高浓度油气的吸附量大于活性炭,却不会象活性炭那样因产生大量吸附热而导致系统内温度急剧上升,疏水性硅胶温升只有10度左右,从而大大提高了装置的整体安全性能。

▲宏观为球状结构,吸附质通过时,不生产偏流,没有沟道效应

▲具备一定的导静电能力

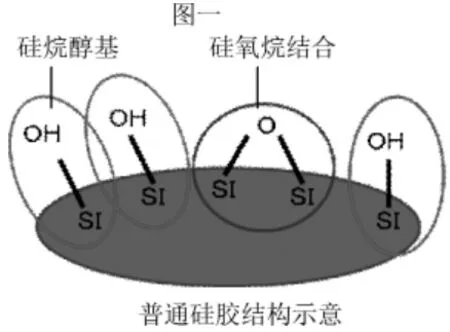

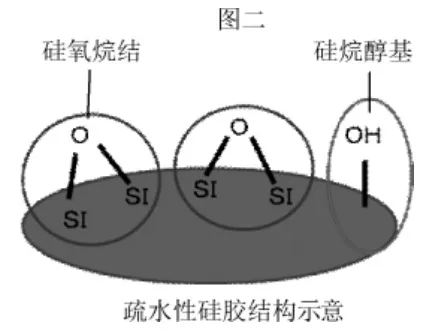

图一与图二直观的显示了普通硅胶与疏水性硅胶的结构差异。

可以看到,通过特殊的制备工艺,在保留硅胶原有特性的情况下,通过去除硅胶表面硅烷醇基,使硅胶表现出不同于普通硅胶的疏水特性,增强对油气的亲和性,同时进一步强化了结晶结构的强度新日本石油公司为适合中国国情开发的硅胶+活性炭吸附技术,采用下层填充硅胶,上层填充活性炭的双层的高温热点产生几率极小,而硅胶的强度硬度大,使用寿命长,可以达到20年以上,没有更换吸附剂产生的二次污染问题。而硅胶的填充间隙大,压损较活性炭小,可以不加抽气设备,相比活性炭有较大的优势。

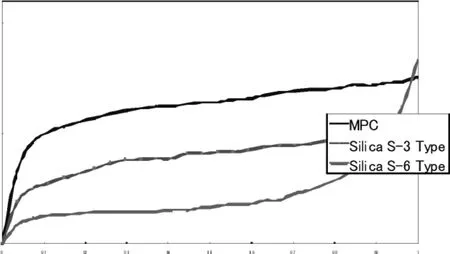

下图是疏水性硅胶(S-3,S-6)与中孔活性炭(MPC)的等温吸附特性曲线对比

可以看出,S-6,S-3两种硅胶吸附特点如下:

对低浓度VOC的吸附量少,但高浓度下吸附量急剧增加。

对低浓度VOC吸附量多,但中高浓度的气体吸附量几乎不变。比S-6细孔直径小,因此与S-6相比解吸效率差。

还可以看出,中孔活性炭对低浓度油气的吸附能力大于硅胶,所以将MPC填充于吸附塔的上层,发挥其对低浓度油气的吸附能力强这一特点,是一个很好的选择。

综上所述,硅胶+活性炭改良型吸附技术优于单一的活性炭或硅胶吸附技术,前景看好。目前这一技术已经在国内得到了应用。