颈椎脊索瘤影像学表现及鉴别诊断

2013-02-15张立华袁慧书

张立华,袁慧书

脊索瘤是起源于胚胎时期残余脊索的一种少见骨肿瘤,占原发性骨肿瘤的1%~4%,占脊柱原发肿瘤的1/6,主要发生于脊柱两端,85%发生于骶尾部和颅底,发生于可动脊柱的约占15%[1],发生于颈椎的脊索瘤相对少见。本文回顾性分析11例颈椎脊索瘤的影像学表现,旨在提高对该病的认识。

材料与方法

1.病例资料

回顾性分析2007年7月-2012年7月经病理证实的11例颈椎脊索瘤患者的临床和影像资料,其中男6例,女5 例,年龄19~75 岁,平均(44.81±17.45)岁。患者主要以颈肩部疼痛、不适就诊。

2.CT检查方法

11例均行CT平扫,其中7 例行增强扫描,采用GE Light Speed 64排螺旋CT,层厚4mm,螺距1,增强扫描采用含碘的非离子型对比剂,采用高压注射器注入,流率3ml/s,剂量2ml/kg。

3.MRI检查方法

11例均行MRI平扫,其中10例行增强扫描,采用Siemens Magnetom Trio Tim 3.0T 超导型磁共振仪,患者取仰卧位,采用体部相控阵线圈。MRI平扫:扫描序列包括矢状面TSE T1WI(TR 550ms,TE 11ms)、TSE T2WI(TR 2800ms,TE 109ms)、T2反转恢复序列(TR 3440ms,TE 102ms,TI 200ms),视野28cm×28cm;轴 面T2me2d (TR 504 ms,TE 14ms),视野16cm×16cm;层厚3 mm,层间距0.3mm。MRI增强扫描:经肘静脉手推注射对比剂钆喷替酸葡甲胺注射液(Gd-DTPA),剂量0.2mmol/kg,流率2 ml/s,行TSE T1抑脂轴面(TR 713 ms,TE 12ms)、冠状面(TR 600ms,TE 11ms)及矢状面(TR600ms,TE 11ms)扫描,层厚4mm,层间距0.4mm。

4.影像表现分析

分析骨质破坏部位、类型、有无内部钙化、肿瘤信号和增强特点,同时评价椎体压缩程度、有无椎管内侵犯及有无椎旁软组织肿块。

结 果

1 颈椎脊索瘤CT和MRI表现

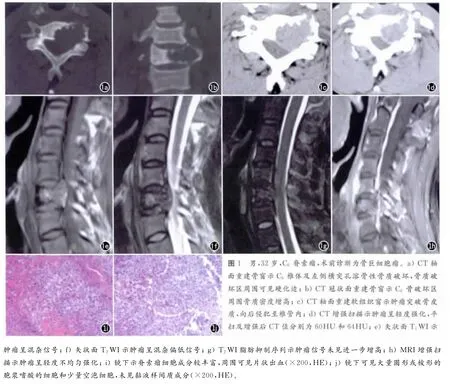

11例颈椎脊索瘤分别位于C2(7 例)、C4(2 例)、C5(1例)及C6(1例);11例骨质破坏均位于椎体,椎体呈溶骨性(6例)或混合型骨质破坏即骨破坏伴周围骨硬化(5例);1例位于C6的肿瘤合并左侧横突骨破坏,1例位于C2的肿瘤合并枕骨破坏;5例肿瘤内可见点状钙化,3 例可见残存骨嵴;椎体不同程度压缩变形,呈轻度(5例)或明显压缩(2例);骨破坏区内可见低(1例)、等密度(4 例)及混杂(6 例)密度软组织影(表1),4例肿瘤突破骨皮质致周围骨壳不完整,5例肿瘤突向椎体前方,6例突向后方椎管(图1~2)。

肿瘤边界均较清晰,T1WI呈低信号(5例)、等信号(4例)或混杂信号(2例);T2WI肿瘤信号不均匀,呈混杂信号(5 例)、高 信 号(5 例)或 低 信 号(1 例,表2);9例肿瘤内部可见低信号纤维分隔;10例行增强扫描,其中8例呈明显不均匀强化,2例呈轻中度不均匀强化;肿瘤向后侵入椎管(6例),脊髓明显受压(4例),椎旁可见软组织肿块(4例,图1~2)。

2.影像诊断结果

4例诊断为脊索瘤,2例诊断为转移瘤,2 例诊断为骨巨细胞瘤,1例诊断为结核,2例诊断为软骨源性肿瘤。

讨 论

脊索瘤主要发生于脊柱两端及附近部位,这可能与脊索的组织学发生有关,目前研究认为脊索瘤起自脊索残存物,因此任何有脊索残存的部位均有发生脊索瘤的可能[2-3]。脊索出现于胚胎发育早期,在胚胎发育12周时脊索组织被水、Ⅱ型胶原、髓核的软骨聚集蛋白聚糖所替代,而骶尾部和蝶枕部的脊索组织不完全消退,因而脊索瘤以骶尾部和蝶枕部多见。骶骨以上的脊柱脊索残存物相对少,因而发生脊索瘤的概率相对低,可动脊柱的脊索瘤主要位于颈椎尤其是上颈椎,C2以下及胸腰椎少见,本组11例中7例位于C2,分析原因可能与C2更靠近蝶枕区、脊索残存物在此分布相对较多、C2以下颈椎脊索残存物相对较少有关。本组1例C2椎体和枕骨同时可见肿瘤,也支持脊索瘤发生的部位与脊索残存物分布有关的观点[3-4]。

脊索瘤可发生于任何年龄,以50~60岁多见,本组患者年龄19~75岁,平均(44.81±17.45)岁,脊索瘤由于生长相对缓慢,临床症状相对不典型,以颈肩部疼痛为主要表现,容易与颈椎病混淆,因此病程相对较长。

1.颈椎脊索瘤影像学表现

颈椎脊索瘤主要位于椎体,累及附件或单独发生于附件的相对少见,本组11例肿瘤均位于椎体,仅1例伴横突累及。脊索瘤呈溶骨性或混合型骨破坏,骨质膨胀改变不明显,破坏区周围可见骨质硬化,部分伴邻近骨质密度增高,上述特点与骨巨细胞瘤不同。本组5例表现为混合型骨破坏,相对具有特征性。骨质破坏区周围可见点状或条片状钙化,与软骨源性肿瘤环弓样钙化不同。颈椎脊索瘤出现钙化的概率较骶尾骨明显小,据报道骶尾骨出现钙化的概率可高达95%[5],而本组仅45%(5/11)出现点状钙化。发生在颈椎尤其是上颈椎椎体、轻度膨胀性的骨破坏伴周围骨硬化、肿瘤内部伴钙化可提示脊索瘤的诊断。

MRI可通过信号改变间接反应肿瘤的病理组成,同时可更好地判断肿瘤与邻近结构的关系,因而在脊索瘤的诊断中有重要作用。典型脊索瘤含丰富的黏液基质,内可见分泌的黏液呈巢样或索条样排列成泪滴细胞,同时肿瘤内部可见纤细的纤维血管间隔,将肿瘤分成小叶状;因其共同的病理组成成分,发生在颈椎的脊索瘤信号特点与其它部位如骶骨、蝶枕部的背索瘤相似,均以混杂或高信号多见[6]。肿瘤内部丰富的黏液基质及泪滴细胞是造成T2WI高信号的主要原因,脂肪抑制序列信号进一步增高,肿瘤内部纤维分隔及多发点状钙化呈索条状或点状低信号,同时肿瘤出血、坏死也比较常见,造成脊索瘤信号不均匀,本组11例中10例T2WI呈混杂或高信号,9例肿瘤内部可见索条样或点状低信号,有学者将其描述为蜂房样改变,认为是脊索瘤的特征性表现[7],对提示诊断具有重要意义。部分脊索瘤由于肿瘤内部泪滴样细胞及黏液基质较少,T2WI呈不典型的蜂房样改变且信号偏低,本组1例位于C6的肿瘤因其不典型的T2WI信号特点术前误诊为骨巨细胞瘤,经与病理对照发现此例肿瘤主要由胞浆嗜酸的细胞组成,而非典型的泪滴样细胞,同时黏液基质成分含量极少因而导致T2WI信号偏低。同时此例肿瘤T1WI信号混杂,内可见片状高信号,经与病理对照为肿瘤内部出血所致。总之,T2WI呈混杂或高信号、呈蜂房样改变是脊索瘤较具特征性的表现,部分肿瘤由于病理类型特殊或细胞成分不同而导致信号多变,需结合CT进行判断。脊索瘤另一个重要特点是容易突破骨皮质在椎旁或硬膜外形成蘑菇状软组织肿块,部分病例由于病程较长形成的软组织肿块体积较大,可突向椎前间隙并跨越多个椎体,往往同时伴椎体骨质破坏[8],周围软组织密度或信号与椎体内病变相似。脊索瘤较容易向椎管内侵犯,本组6例累及椎管,4例脊髓明显受压。增强扫描脊索瘤强化特点多样,总体来说以不均匀强化为主,肿瘤内部纤维血管成分的多少是其强化程度差异的病理学基础,内部黏液基质成分一般无明显强化。

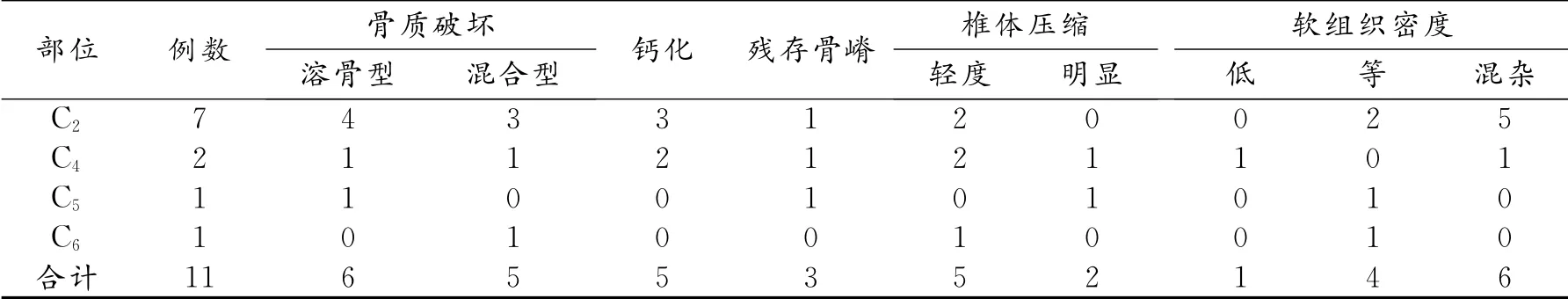

表1 颈椎脊索瘤CT表现 (例)

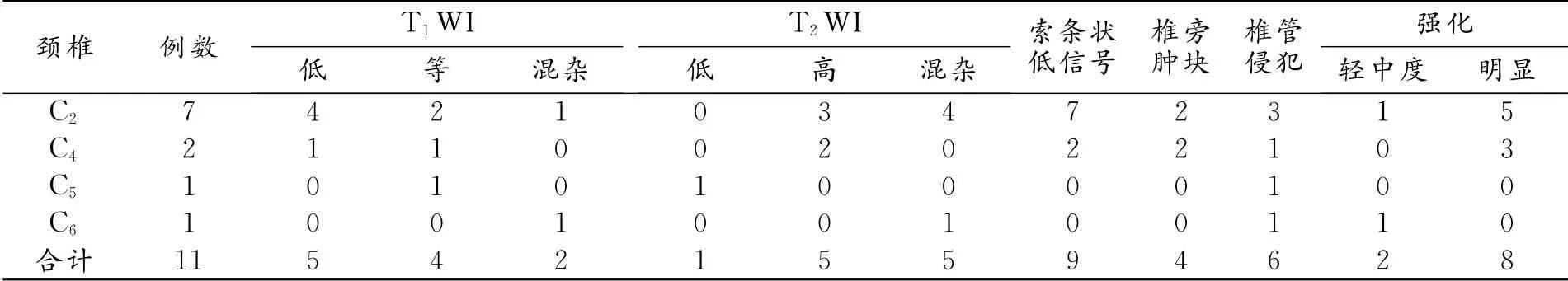

表2 颈椎脊索瘤MRI表现 (例)

2.颈椎脊索瘤鉴别诊断

图2 男,42 岁,C4 脊 索瘤,术前诊断为软骨源性肿瘤。a)CT矢状面重建骨窗示C4 椎体溶骨性骨质破坏,椎体前缘骨皮质不完整,椎体前方可见巨大软组织影,跨越C2~C4 3个椎体水平。C4 上下终板塌陷,椎体压缩变扁;b)CT冠状面重建骨窗可清晰显示C4 残存的骨嵴;c)CT轴 面 重 建 示C4 溶骨性骨破坏,椎体前缘骨皮质不完整;d)矢状面T1WI示C4 椎体内等T1信号影突向椎体前方,椎管内未见异常信号,邻近椎间盘信号未见明显异常;e)矢状面T2WI 示C4 椎体内长T2 信号影突向椎体前方;f)MRI轴面增强扫描示C4 椎旁可见强化的软组织影。

颈椎脊索瘤需与骨巨细胞瘤、软骨肉瘤进行鉴别。骨巨细胞瘤多同时累及椎体和附件,单独累及椎体很少见;骨质膨胀较脊索瘤明显,周围一般无骨质反应性增生硬化,内部钙化极为少见,T2WI信号偏低[9];如果两者信号相似,需结合CT根据骨质改变进行鉴别诊断。软骨肉瘤一般位于附件,表现为溶骨性骨质破坏,肿块呈分叶状,内部钙化呈环弓样,与脊索瘤的点片状钙化不同[10]。脊索瘤因含丰富的黏液基质,椎旁软组织密度往往较低,与结核的椎旁脓肿有相似之处,同时骨破坏区及周围软组织内的点状钙化与结核死骨也有相似之处,因而需与结核鉴别。本组1例位于C4的脊索瘤误诊为结核,结核一般累及相邻椎体伴椎间隙变窄,而脊索瘤多累及单一椎体;脊索瘤内部往往可见低信号纤维分隔,T2WI信号不均匀,增强扫描呈分隔样或蜂窝样强化,而结核伴发的椎旁脓肿一般呈环形强化。

总之,颈椎脊索瘤主要发生在上颈段,以C2多见,主要表现为椎体溶骨或混合型骨质破坏,内部可见钙化,典型的T2WI呈高信号或混杂信号,可见蜂房样改变,增强扫描多呈不均匀强化。

[1]Walcott BP,Nahed BV,Mohyeldin A,et al.Chordoma:current concepts,management,and future directions[J].Lancet Oncol,2012,13(2):69-76.

[2]Bergmann M,Abdalla Y,Neubauer U,et al.Primary intradural chordoma:report on three cases and review of the literature[J].Clin Neuropathol,2010,29(3):169-176.

[3]杨珊珊,周晓军.脊索瘤的临床病理研究进展[J].临床与实验病理学杂志,2012,28(5):553-555.

[4]Yamaguchi T,Iwata J,Sugihara S,et al.Distinguishing benign notochordal cell tumors from vertebral chordoma[J].Skeletal Radiol,2008,37(4):291-299.

[5]廖金生,陆勇,丁晓毅,等.骶尾椎脊索瘤X 线、CT和MRI表现[J].实用放射学杂志,2012,28(3):412-415.

[6]张静,张云亭,李威,等.颅底脊索瘤的MR 表现[J].中国医学影像技术,2009,25(3):387-389.

[7]王冬梅,孙琦,杨献峰,等.脊索瘤的影像诊断及分期[J].中国临床医学影像杂志,2010,21(12):863-866.

[8]Wippold FJ,Koeller KK,Smirniotopoulos JG.Clinical and imaging features of cervical chordoma[J].AJR,1999,172(5):1423-1426.

[9]Kwon JW,Chung HW,Cho EY,et al.MRI findings of giant cell tumors of the spine[J].AJR,2007,189(1):246-250.

[10]张海栋,王仁法,宋少辉,等.脊柱原发性软骨肉瘤的CT和MRI诊断[J].中国临床医学影像杂志,2010,21(1):24-27.