MSCTA 在儿童肠旋转不良伴中肠扭转中的诊断价值

2013-02-15陈欣李欣赵滨

陈欣,李欣,赵滨

肠旋转不良伴中肠扭转是儿童尤其是新生儿急性肠梗阻的重要原因之一,因其起病急、变化快、临床表现不典型,常易误诊。影像学检查可为诊断提供重要依据,既往主要依靠传统X 线检查,近年来,随着多层螺旋CT血管成像(multi-slice spiral CTangiography,MSCTA)的应用,为本病准确及时的诊断及手术方案的选择提供了重要信息。本文回顾性分析经手术证实的11例肠旋转不良伴中肠扭转患儿的临床资料和CT表现,旨在探讨MSCTA 对本病的诊断价值。

材料与方法

搜集我院2006年4月-2012年12月间经手术证实的肠旋转不良伴中肠扭转患儿11 例,其中男8例,女3例,年龄13天~8岁,中位年龄2.3岁。5例患儿有不同程度呕吐,呕吐物为胃内容物及胆汁样物质,5例伴有腹痛,4例伴有便血,1例伴有腹泻。病程1天~1周。

11例患儿均行全腹部CT平扫及增强检查,扫描前对不能配合检查的患儿给予6.5% 水合氯醛(0.8ml/kg)口服或灌肠,对比剂采用碘帕醇注射液(370mg I/ml,1.5ml/kg)。CT扫描采用西门子Somatom Sensation 16排螺旋CT机,扫描参数:管电压120kV,管电流100mAs,螺距1.0,腹部常规扫描层厚8mm,间隔8mm,重建层厚2mm,重建间隔1mm。采用单筒高压注射器注射对比剂,注射流率1.0~2.0ml/s,剂量1.5ml/kg,并在西门子Leonardo工作站采用多平面重组(multi-planar reformation,MPR)、最大密度投影(maximum intensity projetion,MIP)、容积再现(volume rendering,VR)等技术进行图像后处理。

结 果

1.CT表现

CT平扫10例患儿表现为中腹部肠系膜根部漩涡状包块(图1a);1例表现为右中上腹部软组织密度包块,相邻肠管走行紊乱。CT增强扫描6 例患儿表现为肠管、肠系膜及其系膜血管围绕肠系膜上动脉(superior mesenteric artery,SMA)根部,呈典型“漩涡征”(图1b、1c、2a~c);4例患儿表现为肠管及其系膜血管围绕肠系膜上动脉根部排列,形成“漩涡征”(图3a),其中1例同时伴有肠壁积气(图3b),1例表现为右中上腹部软组织密度包块轻度强化,肠系膜上动脉与肠系膜上静脉(superior mesenteric vein,SMV)位置互换,呈“换位征”(图4),6例表现为紧邻漩涡处肠管呈鸟嘴样改变,呈“鸟喙征”(图3a),5例腹部肠管扩张、积液(图4),4例肠壁及肠系膜肿胀,4例腹盆腔积液(图2a)。

2.手术结果

5例为小肠顺时针扭转360°,术中可见肠系膜未附着或附着不良及压迫肠管的系带,肠管呈暗红色,血运可,其中2例腹腔内可见少量淡黄色渗出。3例为小肠逆时针扭转360°,其中1例腹腔内可见少量血性渗出,肠管呈紫色,部分血运差,肠壁可见点状出血。1例为小肠顺时针扭转270°,术中可见回盲部位于左上腹,结肠起始部系带压迫十二指肠,肠管呈暗红色。1例为小肠及升结肠顺时针扭转360°,术中见腹腔内黏稠脓性渗出,扭转肠管于肠系膜根部发生粘连,肠管呈暗紫色。1例为小肠及升结肠顺时针扭转720°,术中见腹腔内有大量淡黄色液体,肠管呈灰黑色,肠壁及肠系膜明显肿胀。

讨 论

1.发病机制

肠旋转不良是由于胚胎发育早期受到各种致畸因素的影响,肠管以肠系膜上动脉为轴心的逆时针旋转不全或异常而引起的肠系膜附着不全和肠管位置异常,常伴有自盲肠至右侧腹壁的异常纤维性腹膜韧带,即Ladd 系带[1-2],可压迫十二指肠,造成梗阻症状。发生肠旋转不良时,由于十二指肠空肠曲及回盲部位置异常,肠系膜仅在肠系膜上动脉根部有狭窄的附着,由于整个中肠均附着在这个窄带上,因此易围绕肠系膜上动脉根部发生扭转,并发中肠扭转时,由于肠袢围绕肠系膜上动脉走行,可影响血供,严重时甚至造成肠坏死,因此需及时行手术治疗,术前明确诊断至关重要。

2.临床表现

肠旋转不良伴中肠扭转可发生于任何年龄患者,常见于新生儿期[3],约占80%,临床表现为出生后不久即出现胆汁性呕吐,但患儿症状通常不典型,也可出现非胆汁性呕吐、便血、腹泻、便秘等[4]。发生于新生儿期外儿童时,可仅表现为腹痛、营养不良、肠源性休克等[5]。本组11例患儿中4例为新生儿,3例表现为呕吐,其中2例为胆汁性呕吐,3例表现为便血,1例伴有腹泻。7例新生儿期外患儿5例表现为呕吐,均为非胆汁性呕吐,5例表现为腹痛,1例伴有便血。

3.CT表现

肠旋转不良伴中肠扭转的影像学检查及诊断以往常选用传统X 线检查,X 线可很好地显示十二指肠空肠曲、回盲部位置异常及十二指肠梗阻,但在系膜血管位置以及肠管血供情况的显示上存在一定缺陷。也有超声检查诊断该病的报道[6],但由于受检查者手法及经验的影响,也存在一定的局限性。

CT诊断肠旋转不良伴中肠扭转主要通过显示肠管、肠系膜、肠系膜血管走行及肠管受累情况而明确诊断。以肠系膜上动脉为轴心,肠腔螺旋样扭转及含有脂肪的肠系膜与系膜血管相伴随而形成漩涡状团块,是构成肠旋转不良伴中肠扭转CT表现的病理学基础。因此,肠管、肠系膜及系膜血管围绕肠系膜上动脉根部走行,形成典型的“漩涡征”,应该是CT诊断该病的主要征象,但儿童特别是低龄儿童,由于肠系膜脂肪含量较少,因此常难以清楚显示肠系膜走行,CT仅表现为肠管及系膜血管围绕肠系膜上动脉走行,形成“漩涡征”。本组11例患儿中10例有“漩涡征”表现,其中4例可清楚显示肠系膜走行,形成典型“漩涡征”,另外6例患儿中4例为新生儿,仅表现为肠管及系膜血管围绕肠系膜上动脉走行而形成的“漩涡征”。由于肠管受累而引起的伴发征象也为本病的诊断提供了重要依据,如漩涡传入处肠管和传出处肠管由于充满内容物而扩张,其紧邻漩涡处肠管呈鸟嘴样改变,即“鸟喙征”[7],本组6例患儿出现此征象,其中1例患儿同时伴有肠壁积气。此外,还可出现肠壁重度水肿、肠系膜水肿、肠系膜静脉重度淤血以及腹盆腔积液等征象,本组4例患儿伴有肠壁及肠系膜水肿,4例伴有腹盆腔积液。

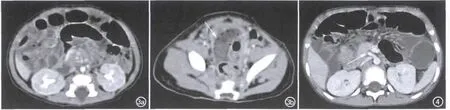

图1 男,9岁,因腹痛伴呕吐3天入院。a)腹部CT平扫示中腹部肠系膜根部包块呈漩涡状(箭);b)CT增强扫描示中腹部肠管、肠系膜及系膜血管围绕肠系膜上动脉走行,呈典型“漩涡征”(箭);c)增强扫描薄层MIP图示中腹部肠系膜血管围绕肠系膜上动脉走行(箭)。 图2 男,1岁3个月,因腹痛伴呕吐1周入院。a)腹部CT增强扫描示中腹部肠管、肠系膜及系膜血管围绕肠系膜上动脉走行,呈典型“漩涡征”(箭),可见腹腔积液;b)增强扫描薄层MIP重组图示中腹部肠系膜血管围绕肠系膜上动脉走行(箭);c)增强扫描冠状面VR 图示中腹部肠系膜血管围绕肠系膜上动脉走行(箭)。

图3 男,13天,因便血1天入院。a)腹部CT增强扫描示中腹部肠管及系膜血管围绕肠系膜上动脉走行,呈“漩涡征”,紧邻漩涡处肠管明显扩张呈鸟嘴样改变;b)腹部CT增强扫描示肠管扩张、积液并伴有肠壁积气(箭)。 图4 男,3岁,因腹痛、呕吐伴便血1天入院,腹部CT增强扫描示肠系膜上动脉与肠系膜上静脉血管位置互换(箭),肠系膜上动脉位于右侧,而肠系膜上静脉位于左侧,并伴有腹部肠管扩张、积液及腹腔积液。

文献认为CT显示有肠管围绕肠系膜根部出现“漩涡征”伴肠系膜上动脉和肠系膜上静脉排列迷失,即可诊断为肠旋转不良伴中肠扭转[8]。本组11例患儿中10例具有“漩涡征”表现。肠系膜上动脉及肠系膜上静脉位置互换,即“换位征”,常被认为是CT诊断肠旋转不良的依据[9],但本组仅1例患儿表现为肠系膜上动脉和肠系膜上静脉位置互换及肠管受累征象,而未出现“漩涡征”,经手术证实为小肠及升结肠顺时针扭转360°,术中同时发现患儿有粘连性肠梗阻,此例患儿表现不典型,考虑可能与扭转肠管发生粘连有关。也有文献报道,由于部分患者肠系膜和肠系膜血管走行复杂,多不在同一平面上,因此显示血管走行较为困难[10],通过本组病例的观察,笔者认为轴面薄层MIP重建结合冠状面VR 重建图像可以很好地显示肠系膜血管的走行情况,为诊断提供更加直观的信息。

总之,MSCTA 对于肠旋转不良伴中肠扭转的定位、定性诊断具有重要价值,MPR、MIP、VR 重建可以很好地显示肠管及肠系膜血管走行情况,为诊断提供重要信息。肠管、肠系膜及其系膜血管围绕肠系膜上动脉旋转而形成的“漩涡征”是诊断该病的重要征象。如果未出现“漩涡征”,仅有肠系膜上动脉及肠系膜上静脉位置互换及肠管受累征象,也不能完全排除本病,需加以警惕。

[1]李欣,邵剑波.中华医学影像:儿科影像卷[M].北京:人民卫生出版社,2010:299.

[2]杨复宾,周珉,盛茂,等.大龄儿童肠旋转不良伴中肠扭转的螺旋CT诊断[J].中华实用诊断与治疗杂志,2011,25(8):789-790.

[3]Applegate KE,.Evidence-based diagnosis of malrotation and volvulus[J].Pediatr Radiol,2009,39(2):161-163.

[4]Lampl B,Levin TL,Berdon WE,et al.Malrotation and midgut volvulus:a historical review and current controversies in diagnosis and management[J].Pediatr Radiol,2009,39(1):359-366.

[5]Green P,Swischuk LE,Hernandez AJ.Delayed presentation of malrotation and midgut volvulus:imaging findings[J].Emerg Radiol,2007,14(1):379-382.

[6]Patino MO,Munden MM.Utility of the sonographic whirlpool sign in diagnosing midgut volvulus in patients with atypical clinical presentations[J].Ultrasound Med,2004,23(3):397.

[7]张文奇,王善军,洪伟丰,等.小肠扭转的螺旋CT诊断[J].放射学实践,2007,22(8):850-852.

[8]程建敏,郑祥武,虞志康,等.肠旋转不良伴中肠扭转的CT诊断[J].中华放射学杂志,2001,35(2):136-138.

[9]纪建松,王祖飞,韦铁民,等.螺旋CT对肠旋转不良的诊断价值[J].中华放射学杂志,2005,43(2):208-210.

[10]罗敏,胡道予.多层螺旋CT对肠扭转的诊断价值[J].医学影像学杂志,2007,17(2):164-167.