12个月中国婴儿熟悉词表征中声调的语义特性*

2013-01-31徐琴美

陶 冶 徐琴美

(1浙江大学心理与行为科学系,杭州 310028)(2浙江师范大学杭州幼儿师范学院,杭州 310012)

1 前言

音位是一个语言系统中能够区分意义的最小的语音单位,最普遍的音位是元音和辅音。除此之外,声调同样是非常重要的一种音位,它被世界上70%的语言、一半以上的人口所使用。声调是音节内的音高(pitch)及其变化,对应的物理属性是基频(fundamental frequency,简写为F),其中音高变化形成的调形(pitch contour)是声调最重要的特征(Burnham &Mattock,2006)。汉语普通话就是非常典型的声调语言,拥有4种声调形式。

知觉研究发现,随着年龄增长,非声调语言环境下的婴儿分辨声调的能力逐渐减弱,而声调语言环境下的婴儿一直能够知觉到声调的变化。Harrison(2000)比较6~8个月的母语分别为英语和Yoruba语(一种声调语言)的婴儿对 Yoruba声调的知觉能力,发现前者对声调边界 F变化的敏感性不及后者。Mattock和Burnham(2006)发现从6个月到9个月,母语为汉语的婴儿一直保持着对泰语声调的辨别能力,母语为英语的婴儿则辨别能力下降。那么接下来的关键问题,声调语言环境下的婴儿在知觉到母语声调之余,是否认识到其具备语义特性。考察这一问题同样具有重要的理论意义。

关于婴儿对母语音位的语义表征,存在2种理论解释:表征不连续理论和资源有限理论。研究者较早提出表征不连续理论,认为进入 12个月——即词汇学习起始阶段后,婴儿会在知觉上放弃使用已形成的母语音位范畴表征,而对词进行整体表征;随着词汇量的增加,才能重新将知觉表征分化到具体的每个音位,并认识到音位有语义特性,即婴儿的音位语义表征经历从无到有的学习过程(Ferguson&Farwell,1979;Pierrehumbert,1990)。但后来研究者认为,弃用已形成的知觉表征是很不经济的行为,进而对表征不连续理论提出质疑。Stager和Werker(1997)提出了与之相对的资源有限理论,他们认为婴儿从 12个月起就能对词的每个音位进行细节化表征,并认识到音位变化代表着语义改变。以往研究没有发现这一能力是因为婴儿认知资源有限,该能力很容易受到任务难度的影响而无法显现,而只要任务足够简单,该能力就能展现出来。

近年来,在资源有限理论的影响下,后续研究者通过占用认知资源少、且在语义层面进行考察的跨通道注视偏好范式(Intermodal Preferential Looking Paradigm,简称为 IPLP,Golinkoff,Hirsch-Pasek,Cauley,&Gordon,1987)展开探究。IPLP的原理是婴儿的注视偏好受到物体和语音对应关系的影响,即向婴儿呈现 1对熟悉物体,当命名词出现后,婴儿注视与名字匹配物体的时间比例会上升,出现命名效应(naming effect)。而Swingley 和Aslin(2000)最早发现,当婴儿听到和熟悉物体名字仅存在1个音位(元音或辅音)差别的新异词(即错读词)时,和听到正确发音词(简称为正读词)相比,婴儿对该物体的注视时间减少。他们将这一现象称为错读效应(mispronunciation effect),并据此认为婴儿认识到了音位具备语义特性。通过IPLP进行错读实验,已有越来越多的元辅音研究证据支持资源有限理论。如在 14-24个月婴儿身上发现,熟悉词的元辅音错读词能引发错读效应(Bailey &Plunkett,2002;Mani&Plunkett,2007;Swingley &Aslin,2000,2002);即使让 14个月婴儿当场学习新异词,再对新异词进行元音或辅音错读,错读效应同样出现(Ballem&Plunkett,2005;Mani &Plunkett,2008)。而最近有2个研究在 12个月婴儿身上就发现其表征元辅音语义特性的能力,更有力地支持了这一理论。Mani和Plunkett(2010)对12个月英国婴儿分别进行熟悉词的起始辅音错读(比如将ball错读成mall)和中间元音错读(比如将ball错读成bul),均发现存在错读效应。Zesiger,Lozeron,Lèvy和Frauenfelder(2011)在 12个月母语为法语的婴儿身上发现了起始辅音的错读效应。

但与元辅音作为独立的音段信息不同,声调属于超音段信息,必须在结构上依附元音乃至音节存在。那么,资源有限理论适用于声调吗,还是表征不连续理论能在声调这类特殊音位上得到新的支持证据呢?这正是本研究要探讨的问题。由于 12个月婴儿的表现是2个理论争议的焦点,因此要解决该问题就要针对 12个月婴儿展开。此外,陶冶,徐琴美和Plunkett(2012)曾探究过16个月中国和英国婴儿在声调语义表征上的差异,其中对中国婴儿的研究发现,他们已能认识到普通话声调具备语义特性。一方面,该结果可被视为支持资源有限理论的初步证据,但要进一步排除表征不连续理论,还是要对 12个月婴儿展开探究。另一方面,由于16个月婴儿表征了声调的语义特性,因此可以向前推进到 12个月。所以本研究考察声调语言环境下的婴儿是否从12个月起就能表征声调的语义特性。

从知觉研究来看,尽管声调依附元音存在,但很可能在音位知觉表征上有着独立水平,处于和元辅音分离的层级。西方研究表明婴儿最初(1~4个月)可以分辨几乎所有的语音范畴,包括母语和非母语(Eimas,Siqueland,Jusczyk,&Vigorito,1971)。在6~8个月期间,婴儿分辨非母语元音的能力逐渐减弱,但继续维持甚至增强了对母语元音的分辨能力;对辅音而言,知觉再组织(perceptual reorganization)发生在10~12个月(Kuhl et al.,2006;也见 刘文理,杨玉芳,伊廷伟,2008)。而从上文可以看到,婴儿的声调知觉同样存在再组织过程,发生的时间位于6~9个月之间,略晚于元音、早于辅音(Harrison,2000;Mattock &Burnham,2006)。其次,成人知觉研究发现声调信息可以独立于音段信息得到激活。Zhou,Qu,Shu,Gaskell和Marslen(2004)发现在普通话口语词汇识别中,言语输入与词汇表征的匹配不仅包含音段信息,还包括独立的声调信息,音段信息的输入与心理词典表征的匹配可以导致相应语义表征的激活,而声调信息的不匹配可以削弱这种音段信息的匹配效应。

声调还应该有着不弱于元辅音的语义表征。让普通话被试判断两张图片是否属于同一语义范畴,图片呈现的中途出现一个语音词,但不要求被试对此反应。词和目标图片存在4种不匹配方式:首音(onset,指起首的辅音或辅音群)、韵脚(rime,指元音和随后的辅音)、声调和音节。结果发现前三者对N400(语义不匹配时引发的一种负成分波,通常在400 ms时达到顶峰)调节的作用相同(Zhao,Guo,Zhou,&Shu,2011)。Malins和 Joanisse(2010)给普通话被试听一个单音节词,同时呈现 4张图片,一张是和词汇对应的目标图片,一张是干扰图片(干扰方式有4种:音节相同、首音和声调相同、韵脚和声调相同、声调相同),两张音位完全无关的图片。要求被试按反应键确定目标图片,并记录其眼动情况。结果发现音节相同或首音和声调相同的图片会干扰再认,引起再认延缓的时间进程相同,声调和音段协同在汉语词汇再认中发挥着更重要的作用。

既然声调在知觉上有着独立水平,还有不弱于元辅音的语义表征,由此推测应该是资源有限理论适用于声调,即声调语言环境下的婴儿,如中国婴儿从 12个月起就能表征声调的语义特性。本研究通过 IPLP,对 12个月中国婴儿进行熟悉词的普通话声调错读实验,如果出现错读效应表明资源有限理论适用于声调。此外,Mani和Plunkett(2010)及Zesiger等人(2011)的研究都没有发现 12个月婴儿表征辅音的能力和父母报告的理解性词汇量(receptive vocabulary)存在相关。但Mani和Plunkett(2010)又发现婴儿的语言能力越强,越能认识到元音变化代表语义改变。因此本研究还将收集父母报告的婴儿语言能力,考察其和声调语义表征能力之间是否存在相关。

2 研究方法

2.1 被试

有24名以汉语为母语的婴儿参加实验,其中4名婴儿由于哭闹看屏幕时间过少而未被采用,最终共20名用于分析。其中组1有12名被试,7名男孩,5名女孩,平均年龄为12.53个月(12.07~12.92个月,SD

=0.30);组2有8名被试,5名男孩,3名女孩,平均年龄为12.35个月(12.00~12.82个月,SD

=0.32)。20名被试从当地社区征集而来,基本发育状况良好,不存在任何视力和听力问题,日常交流以普通话为主。被试父母的社会经济地位、受教育水平等方面基本相近。父母要求填写中文早期词汇量表-普通话版的婴儿量表(Hao,Shu,Xing,&Li,2008)。此外,实验之前会先向父母告知实验流程和注意事项,只有父母填写同意书后才正式开始实验。有关被试的所有信息都严格保密不外泄。

2.2 实验材料

2.2.1 声音刺激

由于进行的是熟悉词错读实验,首先根据实验室前期收集到的早期词汇量表-普通话版(Hao et al.,2008)数据,获得12个月婴儿理解率达到40%以上的名词。这些名词中发第四声的单音节名词很少,因此选择了12个非第四声的单音节名词(如狗、球),其中第一声5个,第二声4个,第三声3个。这些名词拼音的第四声发音就是其声调错读词(如第四声 gou、第四声 qiu)。在命名词出现前,还会用一个短句来吸引被试的注意。这类短句有4个,分别为“看!”、“嘿,看!”、“哦,看!”和“哇,看!”。

1名年轻女性用儿向语形式的标准普通话表达短句和名词,通过GoldWave v.5.13进行录制和消噪等处理,并将刺激强度按照85 dB的标准进行调整。它们的采样级别是 44.1 kHz,采样大小是 16位。录制时控制了正读词和对应的错读词的声音长度,尽量使之不具备显著差异。正读词平均长度为476.17 ms(SD

=47.53),错读词平均长度为477.33 ms(SD

=50.39),t

(11)=−0.67,p

=0.52。对于 F等其他特征采用自然发音下的状态,使得声调对比更为自然。F的基本情况如下:第一声:M

=416.54 Hz,SD

=8.99;第二声:M

=322.85 Hz,SD

=15.03;第三声:M

=245.10 Hz,SD

=13.16;第四声错读:M

=336.10 Hz,SD

=27.64。2.2.2 图片刺激

选择和名词物体对应的典型、彩色样例。图片像素是 230×180,由于宽屏的拉伸作用,呈现在屏幕上的实际尺寸为14.4 cm × 9.4 cm,背景采用黑色。2张图片组成一对,共构成 6对图片。图片事先配对好,同时呈现在被试的水平注视位置上,图片间隔36cm。有研究发现配对物体属同类范畴会延缓再认(Arias-Trejo &Plunkett,2010),因此配对图片来自不同的范畴,名字发音和声调均完全不同。

2.3 实验设计和程序

本实验设计大体参照陶冶等人(2012)针对 16个月婴儿的声调错读实验。他们对正读和错读任务采用被试内设计,并将2种任务进行了分离。因此每个被试的实验包含2个block,在1个block内全部正读,另1个block全部错读。由于存在2种任务顺序,他们设置2组被试,1组被试先接受正读,再接受错读,另1组被试的任务顺序相反。结果发现 16个月中国婴儿的表现存在任务顺序效应:先正读再错读的顺序检测出错读效应,但先错读的话会使得婴儿无法在接下来的正读任务中表现出命名效应。本实验沿用了这一设计思路,也将2种任务进行分离并设置2组被试,在考察12个月婴儿能否表征声调语义特性的同时,借此了解他们身上是存在着和 16个月婴儿一样的任务顺序效应,还是有着其他的表现模式。

由于实验选取的是对婴儿而言熟悉度很高的词,因此不设学习或熟悉阶段,直接向婴儿呈现图片对和声音刺激。每个婴儿接受 2个 block,每个block有6个trial,即6对图片在每个block中各呈现一次。对组1被试而言,第1个block正读,第2个错读,组2被试刚好相反。2个block之间不做时间间隔或插入其他刺激。图片位置在2个block中相同,只是目标图片不同(本研究将错读词对应的正确发音的图片也作为目标图片)。在每个block中,目标图片出现的位置左右平衡,图片对随机化呈现。图片呈现的位置、被正读和错读的次数做被试间平衡。每个被试听到吸引注意的 4个短句各 3次,命名词和短句的搭配同样做被试间平衡。其中一对图片及其在不同组别和 block下的命名词见图1所示。

每个trial中,图片对共呈现5000 ms。在图片呈现200 ms时,吸引注意的短句出现,2500 ms时命名词出现。以往研究发现婴儿在听到命名词后需要367 ms的反应时间(Swingley &Aslin,2002),因此以2867 ms为界,之前作为命名前阶段,之后为命名后阶段,每2个trial间的时间间隔不固定,一般而言在1000 ms以上。婴儿注视屏幕了才会发动下一个trial。

图1 其中一对图片及其在不同组别和block下的命名词

整个实验中,婴儿坐在母亲的膝盖上,距离屏幕 80cm。母亲事先被告知不要对婴儿的注视行为做任何指示和干扰。在屏幕上方用左中右3个摄像头同步记录婴儿的眼动情况。当被试注意力转移时,还会在trial间插入和实验无关的1张鲜艳图片或1段纯音乐。图片像素为 120×120,实际尺寸为 7.5 cm × 6.3 cm,呈现在屏幕中央。纯音乐的采样级别与大小和命名词相同。图片和音乐各2个,随机呈现,呈现长度可持续至被试注视回屏幕。

2.4 编码和数据处理

采用编码软件 scoring对录像下来的被试眼部注视方向进行逐帧分析(1帧40 ms)。另有1名熟练的编码人员从每组被试中随机挑选2个进行编码。4名被试的编码一致性系数均在 0.95以上(p

<0.001)。由于小年龄婴儿眼跳较少,因此只要被试在一个 trial呈现的过程中注视到了两幅图片且命名前有注视行为,该 trial就被纳入分析(Mani &Plunkett,2007)。组 1有 84%、组 2有 80%的 trial最终参与分析。组1中block1占49%,block2占51%;组2中block1占44%,block2占56%。可见婴儿对实验的参与程度和注意力水平并未随时间增长而下降,由block2获得的数据是可信的。IPLP研究通常用两个指标体现婴儿的注视情况,检测命名效应。一个是婴儿注视目标图片的时间百分比(proportion of target look,简称为 PTL),计算公式是T/(T+D)(T为一个trial内注视目标图片的总时间,D为注视非目标图片的总时间)。另一个是婴儿最长一次注视目标和非目标图片的时间差值(the difference between infants' longest look at target and distracter images,简称为LLD)。数据处理针对PTL和LLD展开。如果婴儿对两幅图片不存在偏好,注视应该处于随机水平,即PTL为50%或者LLD和0不存在差异。当命名前后的PTL和LLD增加显著,表明婴儿能够根据命名对目标图片进行再认,出现命名效应。PTL和LLD的增加量就是命名效应量。如果正读出现命名效应,错读没有出现,或者错读任务下的命名效应量小于正读任务下的,表明存在错读效应(Mani &Plunkett,2007)。

2.5 结果

中文早期词汇量表-普通话版的婴儿量表(Hao et al.,2008)共收录了228个词。组1的12名被试中有 11人完成了该量表,平均能够理解 OCDI中30%的词汇(9%~57%,SD

=19),能够说的词汇占3%(0%~23%,SD

=7)。组2的8名被试均完成了该量表,平均能够理解OCDI中36%的词汇(3%~68%,SD

=20),能够说的词汇占1%(0%~3%,SD

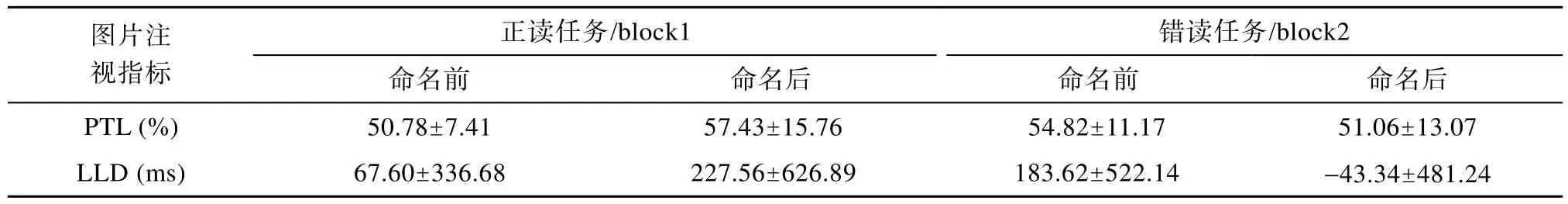

=1)。由于12个月被试能说的词汇量非常少,因此只将PTL和LLD命名效应量和父母报告的理解性词汇量进行相关分析,两组被试身上都没有发现任何相关关系。组 1被试在不同任务下命名前后的 PTL和LLD见表1所示。PTL结果表明他们在命名前没有显示出对图片的偏好:正读,t

(11)=0.36,p

=0.72;错读:t

(11)=1.50,p

=0.16。分别对两个任务命名前后的PTL进行配对样本T检验,发现正读任务接近边缘显著,t

(11)=1.78,p

=0.103,错读则完全没有,t

(11)=−0.79,p

=0.45。正读任务下的命名效应量为6.65%(SD

=12.94),错读下为−3.76%(SD

=16.59),对两者进行配对样本t检验,发现存在边缘显著差异,t

(11)=1.88,p

=0.087。

表1 组1被试在不同命名任务和阶段下的PTL和LLD(M±SD)

LLD结果和PTL结果相近。命名前,正读和错读任务下的LLD与0不存在显著差异:正读,t

(11)=0.70,p

=0.50;错读:t

(11)=1.22,p

=0.25。命名前后,两个任务下的LLD增长不显著:正读,t

(11)=0.96,p

=0.36;错读:t

(11)=−1.22,p

=0.25。正读下LLD命名效应量为159.96 ms(SD

=574.99),错读下为−226.96 ms(SD

=645.23),两者非常接近边缘显著,t

(11)=1.77,p

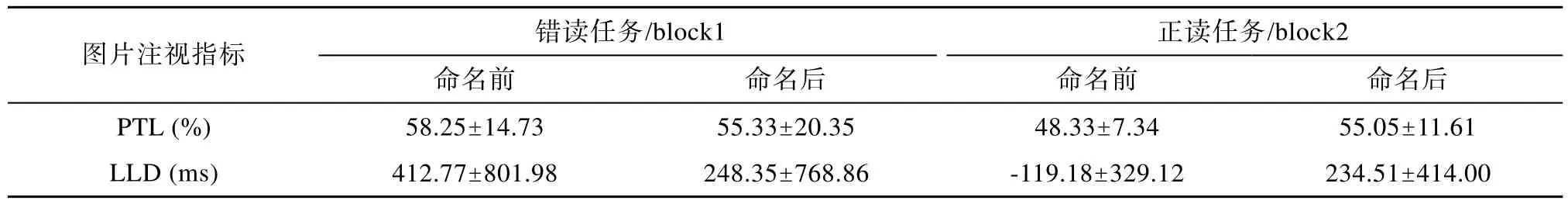

=0.105。虽然PTL和LLD结果的显著性比较微弱,但综合来看,可以认为组1被试存在错读效应。组 2被试在不同任务下命名前后的 PTL和LLD见表2所示。命名前,组2被试在错读和正读下的PTL和50%不存在显著差异:错读,t

(7)=1.59,p

=0.16;正读:t

(7)=−0.65,p

=0.54。错读下,命名前后的PTL不存在变化,t

(7)=−0.41,p

=0.70,而正读下,命名前后差异显著,t

(7)=2.95,p

=0.021。错读任务下的命名效应量为−2.92%(SD

=20.29),正读下为 6.72%(SD

=6.44),但两者差异不显著,t

(7)=1.09,p

=0.31。LLD的结果相似。命名前,正读和错读任务下的LLD与0均不存在显著差异:错读,t

(7)=1.46,p

=0.19;正读,t

(7)=−1.02,p

=0.34。命名后,错读下的LLD增长不显著,t

(7)=−0.57,p

=0.59,而正读增长显著,t

(7)=3.46,p

=0.011。错读下LLD的命名效应量为−164.42 ms(SD

=815.87),正读下为353.68 ms(SD

=289.27),两者差异不显著,t

(7)=1.55,p

=0.17。总体来看,错读效应同样在组2被试身上发现。将组别(组 1和组 2)作为被试间变量,命名任务(正读和错读)作为被试内变量,对PTL和LLD的命名效应量进行2×2混合设计的重复测量方差分析,除了任务主效应(PTL:F

(1,18)=4.12,p

=0.058;LLD:F

(1,18)=5.63,p

=0.029),没有发现存在组别主效应(PTL:F

(1,18)=0.01,p

=0.92;LLD:F

(1,18)=0.40,p

=0.54)和交互作用(PTL:F

(1,18)=0.01,p

=0.94;LLD:F

(1,18)=0.12,p

=0.74)。可见2组被试的表现不存在差异。

表2 组2被试在不同命名任务和阶段下的PTL和LLD(M±SD)

3 讨论

通过熟悉词的声调错读实验,本研究考察 12个月中国婴儿能否意识到声调变化带来语义改变。结果发现由PTL和LLD得到的结果非常相近,即不论何种任务顺序,12个月婴儿均在声调错读任务下无法再认目标图片,出现错读效应。这表明早在12个月,中国婴儿就能对声调进行精细的音位表征,认识到声调具有语义特性。实验结果证实了前言提出的假设,资源有限理论同样适用于声调。

与Mani和Plunkett(2010)、Zesiger等人(2011)对 12个月婴儿的辅音研究一样,本实验同样没有发现婴儿的注视表现和父母报告的语言能力间存在相关。那为什么Mani和Plunkett(2010)又发现婴儿的语言能力越强,对元音错读越敏感呢?Mani和 Plunkett(2010)认为资源有限理论所提及的“婴儿一进入词汇学习阶段就能表征音位语义特性”,很可能是处于词汇学习早期的婴儿认为知觉显著的语音变量都具备语义特性,而他们的语音知觉有一个从声学(acoustic)到音位(phonemic)的转换过程。就是说知觉在早期更多受到语音本身声学属性的影响,随后不断根据语音在母语中起到的语义作用强弱进行调整,语义作用强的在知觉上会更加突出,反之亦然,从而实现音位的知觉及语义表征的完善和巩固。Havy和Nazzi(2009)让16个月婴儿学习1对只在起始辅音上存在差别的新异词,发现清浊(voice/voiceless)特征对比词(如/told-/dold/)的学习效果不如位置(place)特征对比词(如/tize/-/kize/)。而 Mani和 Plunkett(2010)早在 12个月婴儿身上就发现清浊对比不会引起熟悉词的错读效应。可见由于辅音属于离散音位,种类多且各个特征在发音上互相独立、互不干扰,使得知觉上非常明确,因此不论婴儿语言能力高低,他们很可能都早在 12个月明晰了和辅音语义表征有关的信息。元音属于连续音位,发音变体较多且各个特征很难独立变化,相比辅音,婴儿需要更长的时间来明晰有关语义表征的元音信息。12个月时的婴儿可能仍在探索和元音语义表征有关的信息,语言能力强的婴儿具备更强的元音知识。

那么,本研究没有发现婴儿声调错读下的表现和语言能力存在相关,是否意味着 12个月中国婴儿对普通话声调的语义表征比较成熟了?有这个可能。声调是普通话音节的必要成分,且只有4个分支,无论是在语义强度上,还是在知觉和表达上,都是一种较强的音位,在母语环境影响下能够得到快速发展。席洁、姜薇、张林军和舒华(2009)发现对于声调,中国儿童在6岁时已具备类似成人的范畴知觉能力,而对辅音的范畴知觉到7岁也未达到成人的程度。李嵬等人(2000)研究中国儿童的口语习得,发现婴儿对于声调的习得最早,在18个月以前就能完全正确说出,音节尾辅音和元音的习得时间次之,最晚习得的是音节首辅音。不过要彻底解答该问题,需要在进一步研究中细化婴儿在不同声调错读类型(如将第一声错读成第四声、第二声错读词第三声等)下的表现,且对不同年龄下婴儿的表现进行比较,考察声调语义表征是否在 12个月时就获得稳定。此外,要彻底探清声调和元音、辅音的语义特性孰强孰弱,就要在将来采用难度更大的任务,比如新异词学习,并同时比较不同种类音位对比词的学习效果。因为难度大的任务需要占用的认知资源多,对语义作用相对较弱的信息更容易被损失掉(Nazzi,2005)。

可以看到,组2的被试量(8名)小于组1(12名),但同样面对正读任务,组 2的命名效应非常显著(PTL:p

=0.021;LLD:p

=0.011),组1则没那么显著(PTL:p

=0.103;LLD:p

=0.36)。造成这一现象的原因很可能是 12个月婴儿需要一定时间来适应 IPLP任务。组 1被试先进行的正读任务,此时可能还尚未进入任务状态,或尚在摸索如何应对任务,导致命名效应不够显著。组2被试的正读任务是在错读后进行的,参与一段时间的任务后可能有了足够的状态来展示出良好的命名效应,而由于先进行的错读任务本身就难以出现命名效应,就把婴儿的适应过程给掩盖掉了。今后针对 12个月婴儿的实验应该在正式任务前增加一个熟悉和预热的阶段。16个月的中国婴儿研究发现任务顺序效应,主要是先进行的错读任务会干扰被试在接下来的正读任务中表现出命名效应(陶冶等,2012)。但本实验中,先进行错读任务的组2被试身上没有发现这一干扰现象。此外,尽管组1被试正读时的命名效应没那么显著,不过从方差分析的结果来看,2组被试表现不存在差异,即在 12个月中国婴儿身上没有发现任务顺序效应,被试单纯依照命名任务做反应。这表明相比年长婴儿,年幼婴儿的反应更为遵循语音标签进行,显得机械化,在同等任务下能够处理的线索和信息更少。Styles,Arias-Trejo和Plunkett(2008)有类似发现,相比年长婴儿,年幼婴儿对前期任务的改变不敏感,故更能保持后期任务结果的稳定。至于为什么 12个月婴儿的表现更机械化,Hollich,Hirsh-Pasek和Golinkoff(2000)的生成联合模型(Emergentist Coalition Model,ECM)或许能给予解释。他们认为在词汇学习的不同阶段,婴儿对不同因素的运用权重不同,比如年幼时更多受到认知、注意因素的影响,随着年龄增长转向依赖社会语用和语言线索。这种改变由生理上的认知资源和能力增长带来,也有外来知识经验的累积,最终使得婴儿对输入的信息具备更多自上而下的加工能力,不仅能从输入的刺激中抽取更多的信息,而且能综合已有的知识进行分析、推断。那么,如果让 20个月的婴儿进行和本研究相同的任务,由于认知灵活性的增加,他们是否又会有不一样的表现?比如能否在错读情况下找到发音最匹配的图片?下一步研究可针对更大年龄的婴儿展开。

4 结论

通过IPLP接受声调正读和错读任务时,不论2种命名任务以何种先后顺序呈现,12个月的中国婴儿均表现出错读效应,表明普通话声调在 12个月中国婴儿词汇表征中具备语义特性,符合资源有限理论的假设。

Arias-Trejo,N.,&Plunkett,K.(2010).The effects of perceptual similarity and category membership on early word-referent identification.Journal of Experimental Child Psychology,105

,63–80.Bailey,T.M.,&Plunkett,K.(2002).Phonological specificity in early words.Cognitive Development,17

,1267–1284.Ballem,K.D.,&Plunkett,K.(2005).Phonological specificity in children at 1;2.Journal of Child Language,32

,159–173.Burnham,D.,&Mattock,K.(2006).The perception of tones and phones.In M.J.Munro &O.-S.Bohn(Eds.),Second language speech learning:The role of language experience in speech perception and production

(Series:Language Learning and Language Teaching:pp.259–280).Amsterdam:John Benjamins.Eimas,P.D.,Siqueland,E.R.,Jusczyk,P.W.,&Vigorito,J.(1971).Speech perception in infants.Science,171

,303–306.Ferguson,C.A.,&Farwell,C.B.(1979).Words and sounds in early language acquisition.Language,51

,419–439.Golinkoff,R.M.,Hirsch-Pasek,K.,Cauley,K.M.,&Gordon,L.(1987).The eyes have it:Lexical and syntactic comprehension in a new paradigm.Journal of Child Language,14

,23–45.Hao,M.L.,Shu,H.,Xing,A.L.,&Li,P.(2008).Early vocabulary inventory for Mandarin Chinese.Behavior Research Methods,40

,728–733.Harrison,P.(2000).Acquiring the phonology of lexical tone in infancy.Lingua,110

,581–616.Havy,M.,&Nazzi,T.(2009).Better processing of consonantal over vocalic information in word learning at 16 months of age.Infancy,14

,439–456.Hollich,G.J.,Hirsh-Pasek,K.,&Golinkoff,R.M.(2000).Breaking the language barrier:An emergentist coalition model for the origins of word learning.Monographs of the Society for Research in Child Development,65

,1–123.Kuhl,P.K.,Stevens,E.,Hayashi,A.,Deguchi,T.,Kiritani,S.,&Iverson,P.(2006).Infants show a facilitation effect for native language phonetic perception between 6 and 12 months.Developmental Science,9

,F13–F21.Li,W.,Zhu,H.,Dodd,B.,Jiang,T.,Peng,D.L.,&Shu,H.(2000).Phonological acquisition of Putonghua-speaking children.Acta Psychologica Scienca,33

,170–176.[李嵬,祝华,Dodd,B.,姜涛,彭聃龄,舒华.(2000).说普通话儿童的语音习得.心理学报,33

,170–176.]Liu,W.L.,Yang,Y.F.,&Yi,T.W.(2008).Acquisition of native-language phonemic category in infancy:Evidence from speech perception.Advances in Psychological Science,16

,42–49.[刘文理,杨玉芳,伊廷伟.(2008).婴儿期母语音位范畴习得:来自言语知觉的证据.心理科学进展,16

,42–49.]Malins,J.G.,&Joanisse,M.F.(2010).The roles of tonal and segmental information in Mandarin spoken word recognition:An eyetracking study.Journal of Memory and Language,62

,407-420.Mani,N.,&Plunkett,K.(2007).Phonological specificity of vowels and consonants in early lexical representations.Journal of Memory and Language,57

,252–272.Mani,N.,&Plunkett,K.(2008).Fourteen-month-olds pay attention to vowels in novel words.Developmental Science,11

,53–59.Mani,N.,&Plunkett,K.(2010).Twelve-month-olds know their cups from their keps and tups.Infancy,15

,445–470.Mattock,K.,&Burnham,D.(2006).Chinese and English infants' tone perception:Evidence for perceptual reorganization.Infancy,10

,241–265.Nazzi,T.(2005).Use of phonetic specificity during the acquisition of new words:differences between consonants and vowels.Cognition,98

,13–30.Pierrehumbert,J.(1990).Phonological and phonetic representation.Journal of Phonetics,18

,375–394.Stager,C.L.,&Werker,J.F.(1997).Infants listen for more phonetic detail in speech perception than in word-learning tasks.Nature,388

,381–382.Styles,S.J.,Arias-Trejo,N.,&Plunkett,K.(2008,July).Priming and lexical interference in infancy

.Paper presented at the 30th annual meeting of the Cognitive Science Society,Washington,DC.Swingley,D.,&Aslin,R.N.(2000).Spoken word recognition and lexical representation in very young children.Cognition,76

,147–166.Swingley,D.,&Aslin,R.N.(2002).Lexical neighborhoods and the word-form representations of 14-month-olds.Psychological Science,13

,480–484.Tao,Y.,Xu,Q.M.,&Plunkett,K.(2012).Phonological specificity of tones in early lexical representation at 16 months of age.Acta Psychologica Scienca,44

,1066–1074.[陶冶,徐琴美,Plunkett,K.(2012).不同母语环境下16个月婴儿词汇表征中声调的语义特性.心理学报,44

,1066–1074.]Xi,J.,Jiang,W.,Zhang,L.J.,&Shu,H.(2009).Categorical perception of VOT and lexical tones in Chinese and the developmental course.Acta Psychologica Scienca,41

,572–579.[席洁,姜薇,张林军,舒华.(2009).汉语语音范畴性知觉及其发展.心理学报,41

,572–579.]Zesiger,P.,Lozeron,E.D.,Lèvy,A.,&Frauenfelder,U.H.(2011).Phonological specificity in 12- and 17-month-old French-speaking infants.Infancy,16

,1–19.Zhao,J.J.,Guo,J.J.,Zhou,F.Y.,&Shu,H.(2011).Time course of Chinese monosyllabic spoken word recognition:Evidence from ERP analyses.Neuropsychologia,49

,1761–1770.Zhou,X.L.,Qu,Y.X.,Shu,H.,Gaskell,G.,&Marslen-Wilson,W.(2004).Constraints of lexical tone on semantic activation in Chinese spoken word recognition.Acta Psychologica Sinica,36

,379–392.