“问题导学”物理课堂教学模式的探索*

2013-01-12李冬云

李冬云

(赣州厚德外国语学校 江西 赣州 341000 )

新课程理念的核心,就是要转变以往“填鸭式”教学方式[1],把“以学生为主体,以教师为主导”的教学方式真正落到实处.近年来,围绕着这一改革目标,笔者积极创新教法,尝试了用“问题导学”的课堂教学模式组织教学,取得了良好的效果.

1 “问题导学”模式的教学思路

所谓“问题导学”,是指教师以“问题”为载体组织课堂教学的一种新模式.教师通过提出各种富有针对性、启发性的问题,激发学生的兴趣,激活学生的思维,把握教学的节奏,优化教学的过程.

在“问题导学”的教学中,教师通常是问题的设计者和组织者,学生则是问题的思考者与探究者,师生角色定位明确.这既利于发挥教师的主导作用,也利于体现学生的主体地位.同时,把教学内容和目标以各种问题的形式呈现,对提高教学的针对性和实效性,促进高效课堂的形成也十分有益.

2 “问题导学”模式的课例分析

2.1 “滑动变阻器”[2]的“问题导学”设计

该节主要的教学内容有:滑动变阻器的原理、作用、构造和连接方法等.就滑动变阻器的原理和作用,笔者在引导学生观察实验现象后,设计了以下问题:

(1)实验中你观察到什么现象?(灯泡亮度改变)

(2)导致灯泡亮度改变的原因是什么?(滑动变阻器的电阻改变)

(3)滑动变阻器电阻改变的原因是什么?(通电电阻丝的长度改变)

(4)灯泡亮度改变说明该滑动变阻器能改变电路的什么?(电流)

就滑动变阻器的构造,笔者又设计了如下问题:

(1)该滑动变阻器电阻丝太长如何缩小?(绕在瓷筒上)

(2)绕在一起的电阻丝一圈紧挨一圈出现短路怎么办?(用漆包线)

(3)用漆包线滑片如何与电阻线连接?(刮去接触处绝缘漆)

就滑动变阻器的连接方式,笔者设计的问题有:

(1)滑动变阻器一共有几种连接方式?用图表示出来.(6种)

(2)画出滑动变阻器各连接方式的电流路径,并指出能改变电阻的连接方法.(4种)

(3)移动滑片能改变电阻的连接方式有何共同点?(一上一下)

该“问题导学”的设计特点是,把教学内容变成一个个启迪学生思维的思考性问题,且各问题间环环相扣、层层递进.不仅让学生开动了脑筋、亲历了学习过程,而且还取得了知其然并知其所以然的良好效果.

2.2 “大气压强”〔3〕的“问题导学”设计

这节内容分两部分:(1)了解大气压;(2)大气压的测量.

按自学、总结和应用三个环节组织教学.第一部分内容,首先让学生带着以下问题自学.

1)地球表面的空气层有多厚?

2)什么是大气压强?大气压产生的原因是什么?

3)马德堡半球实验证明了什么?

4)书中举了哪些与大气压相关的实例?

为了检验自学效果,又给学生设计了以下几个练习性的问题:

1)包围地球表面的空气层又称______层,有______厚.

2)大气层由于受到______的作用所产生的压强,叫______压强.

3)马德堡半球实验证明了______的存在.

4)请你用大气压强知识解释课本第53页所列举的现象.

讲到马德堡半球实验,为了让学生明白其中的道理,笔者设计了两个问题:

1)马德堡半球在抽气前为什么容易分开?

2)马德堡半球在抽气后为什么不易分开?

教学中,笔者发现学生对所提的问题感到茫然,不知如何回答,为此,又补充了两个问题做铺垫.

1)马德堡半球外是否有空气?是否对半球产生压强?有什么方向的压强?

2)马德堡半球里是否有空气?是否对半球产生压强?有什么方向的压强?

在最后的知识应用环节,笔者设计了一些难度递进的应用性问题,让学生在巩固所学知识的同时,应用知识的能力也得到培养.

1)托里拆利实验测出了______的大小.

2)1.013*105Pa=______mmHg.

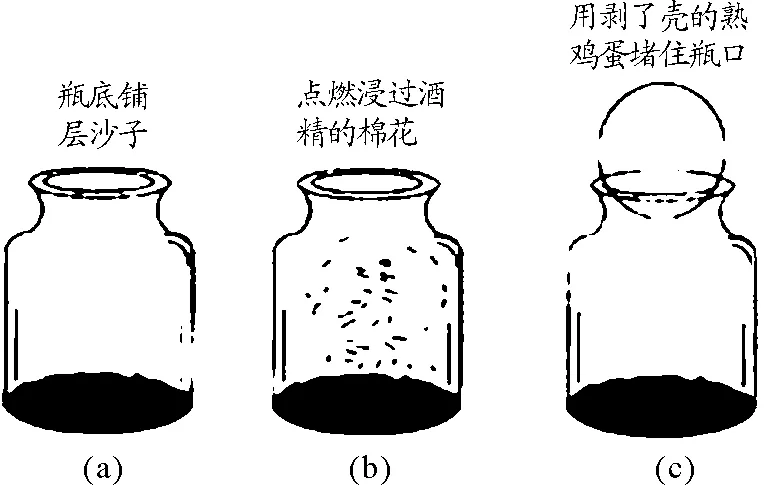

3)分析解释以下物理现象(图1)

图1

4)能否用公式p=ρgh计算大气压的大小?为什么?

3 “问题导学”模式的教学策略

通过一段时间的教学探索笔者感到,“问题导学”教学模式的关键在于问题的设计,问题设计得好,教学就顺畅且效果好.好的问题设计应体现以下几方面.

3.1 要有较强的针对性

问题的设计是否具有针对性,直接关系到“问题导学”的教学实效.例如,教学中笔者发现学生常常把“已知质量求重力的问题”错误地当成单位换算来处理,反映学生对“质量”和“重力”两个概念模糊不清.针对这一情况,笔者设计了 “1 kg=9.8 N是否正确?”的问题,引导学生分析与讨论,以此帮助学生分清两者的区别,效果很好.

3.2 要有良好的交互性

所谓交互性是指提出的问题要直接、明了,且难度适中,保证学生能够回答得上.不让学生摸不着头脑,或因难度太大造成思维“卡壳”现象.当然,有时出现“卡壳”也在所难免,例如,以上教学实例中,马德堡半球实验所提出的两个问题,就让学生一时答不上来,后来,通过几个补充的问题加以铺垫,降低了难度,明确了方向,所提问题的交互性大为改观,“卡壳”现象便顺利化解.

3.3 要有合理的层次性

教学要遵循循序渐进的原则,问题的设计就应有合理的层次性,将基础性问题和提高性问题有机结合,做到先易后难、逐步深入.例如,以上教学实例中最后给出的4个应用性问题,问题1)、2)属于基础性的,问题3)属于中等难度的能力提高题,问题4)则属于较高难度的能力提高题.问题有层次才能兼顾学生的知识增长与能力提高.

参考文献

1 朱慕菊.走进新课程——与课程实施者对话.北京:北京师范大学出版社,2002.186

2 吴祖仁.物理·九年级 上册.北京:教育科学出版社,2005.73

3 吴祖仁.物理·八年级 下册.北京:教育科学出版社,2004.53