施氮量与栽植密度对早籼稻温718产量的影响

2012-12-24张永鑫李道品周吉忠陈海星

张永鑫,李道品,郑 伟,周吉忠,陈海星

(浙江省温州市农业科学研究院浙南作物育种重点实验室,浙江温州 325006)

温718是温州市农业科学研究院历经7年选育出的综合性状优良,推广前景广阔的早籼稻新品种,于2012年2月通过浙江省品种审定委员会审定 (浙审稻2012001),表现为产量较高,加工品质较好,抗稻瘟病能力强,田间长相好,不易落粒,适宜机械化轻型栽培[1]。

水稻产量形成往往是品种遗传特性和栽培生态条件协同作用的结果,不同的生态条件以及栽培措施将对水稻籽粒产量及其群体生长特性产生较大影响。适宜的施氮量和栽植密度一直是高产栽培所应用的主要调控手段[2-8]。为加快温718的推广速度,实现良种良法配套,作者对不同施氮量与栽植密度对其产量影响进行研究。现将有关研究结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 材料

试验品种为常规早籼稻温718。

1.2 处理设计

试验采用两因素裂区设计,以施氮量为主因素(主区),3个水平,667 m2施尿素分别为A120 kg,A225 kg,A330 kg;栽插密度为副因素 (副区),6个水平分别为B1插4本,行株距19.98 cm×16.65 cm(667 m2插2万丛),B2插4本,行株距19.98 cm×19.98 cm(667 m2插1.67万丛),B3插4本,行株距19.98 cm×23.31 cm(667 m2插1.43万丛),B4插6本,行株距19.98 cm×16.65 cm,B5插6本,行株距19.98 cm×19.98 cm,B6插6本,行株距19.98 cm×23.31 cm。主区顺序排列,副区随机排列。小区长5 m,宽2.8 m,小区面积14 m2。主区处理间作小田埂,以防施肥时各主区间肥水渗透。副区各小区间留走道30 cm。

采用湿润育秧,小拱棚薄膜覆盖保温育苗,2011年3月26日播种,4月25日移栽,秧龄30 d,秧田期肥水管理与一般生产大田相同。试验按照设计的栽培规格手工插秧移栽,氮肥运筹统一按基肥∶追肥7∶3,分区定量施入。基肥于插秧前1 d施入,追肥于插秧后14 d施入。磷、钾肥按667 m2P2O55 kg、K2O 10 kg的大田一般用量,作基肥一次施入。水浆管理和病虫防治等措施均同一般大田生产。

成熟后分区收获,干燥后测产,用DPS软件进行数据分析。

2 结果与分析

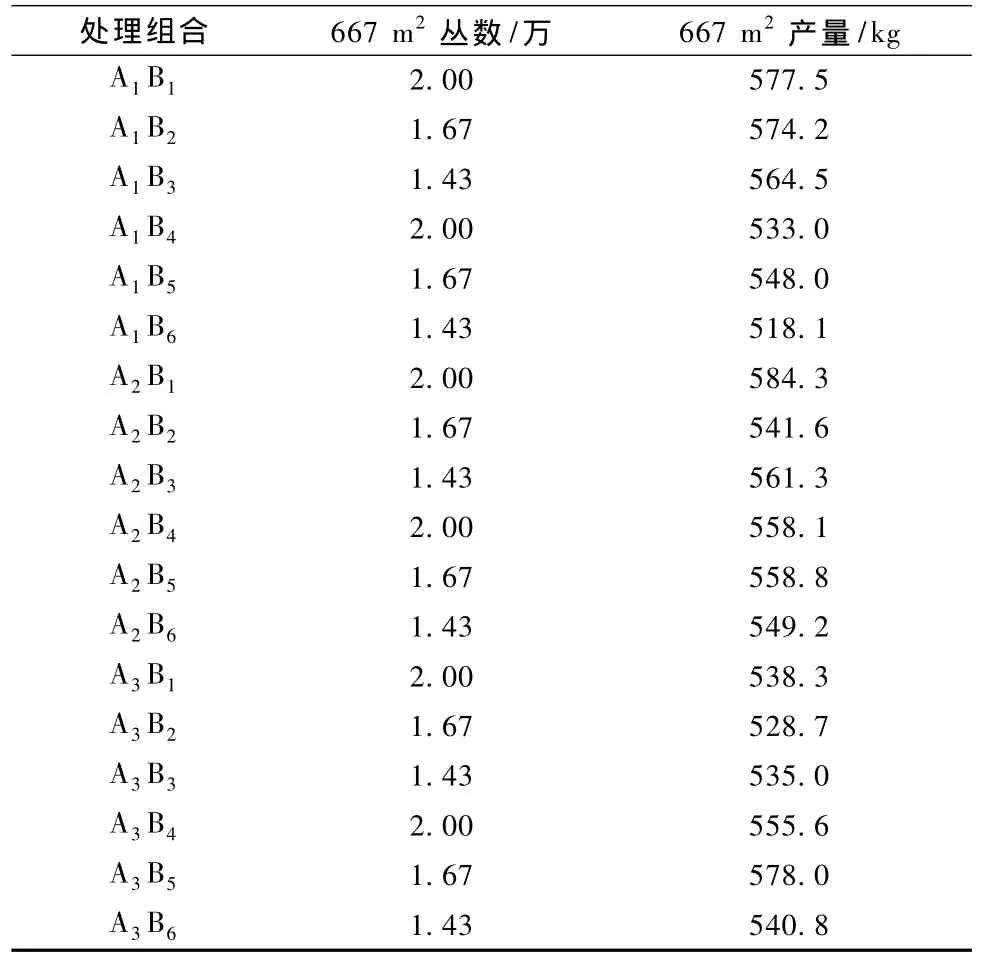

2.1 处理组合对产量的影响

从表1可以看出,处理组合A2B1的667 m2平均产量最高,为584.3 kg,A1B6的平均产量最低,为518.1 kg,A2B1较A1B6增产12.8%。施氮量与栽植密度对温718的产量都有明显的影响。

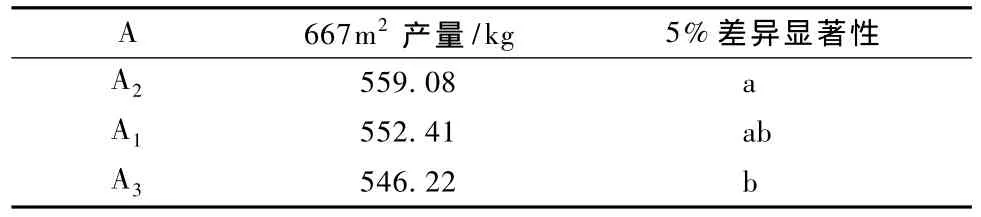

2.2 施氮量对产量的影响

方差分析结果表明,温718的667 m2平均产量在不同施氮量间差异达显著水平。新复极差测验结果 (表2)表明,施氮肥水平 A2的平均产量559.1 kg最高,与A1的平均产量无显著差异,与A3平均产量546.2 kg的差异达显著水平。说明温718品种667m2施尿素量25 kg有较好的增产效果。

2.3 密度对产量的影响

方差分析结果表明,温718的667 m2平均产量在不同密度间差异达极显著水平。新复极差测验结果 (表3)表明:密度水平B1的平均产量566.7 kg,为最高,密度水平 B5的平均产量次之,为561.5 kg,两者无显著差异,B1比 B3显著增产,比B4、B2、B6极显著增产;密度水平B6的平均产量最低,为536.2 kg,与B1、B5间的差异达到极显著水平;B3、B4、B2产量水平居中,相互间无统计学上的差异。表明温718在密度水平B1即每丛4本,行株距19.98 cm×16.65 cm下的增产效果最好。

表1 不同处理组合对温718产量的影响

表2 不同施氮量 (A)对温718产量的影响

表3 不同密度 (B)对温718产量的影响

3 小结与讨论

施氮量和栽植密度试验结果表明,在中低施氮水平下有利于温718取得高产,高施氮量反而限制了产量水平。温718在667 m2栽植2万丛的高密度情况下,因每丛本数不同产量差异明显,丛插4本时产量列各密度处理第1位,丛插6本时产量处于第4位,差异达极显著水平;在1.67万丛密度下,丛插6本时产量较高,列各处理第2位 (与第1位无差异),丛插4本时产量较低,列各处理第5位,两者差异达显著水平。因此,温718在密度安排上,要求密植,并且在栽插丛数与丛本数这两方面需要综合考虑,达到群体、个体的平衡,有利于获得高产。

综合考虑施氮量与栽插密度2个因素,温718高产栽培宜采用适氮密植的途径。在浙南种植,于3月底播种,4月底移栽,667 m2分别施尿素17.5和7.5 kg作基肥和分蘖肥,配合适量磷钾肥,栽插密度为每丛插4本,行株距19.98 cm×16.65 cm(667 m2插2万丛),具有较大的增产潜力。

[1] 李道品,张永鑫,郑伟,等.温州市早稻生产现状·存在问题·发展对策 [J].安徽农业科学,2012,40(12):7021-7023.

[2] 凌启鸿.作物群体质量 [M].上海:上海科学技术出版社,2001.

[3] 姚月明,王海候,陆长婴,等.施氮量与栽植密度对杂交粳稻常优1号产量及生长特性的影响 [J].上海农业学报,2009,25(4):114-118.

[4] 朱德峰,严学强.提高水稻品种产量潜力的农艺学和生理学观点 [J].西南农业学报,1998,11(增刊 2):141-147.

[5] 杨惠杰,杨仁崔,李义珍,等.水稻超高产品种的产量潜力及产量构成因素分析 [J].福建农业学报,2000,15(3):1-8.

[6] 陈锋,肖功勋,游俊梅,等.杂交稻黔香优302的适宜栽插密度与施肥量试验 [J].种子,2008,27(12):116-119.

[7] 徐春梅,周昌南,郑根深,等.施氮量和栽培密度对超级稻中嘉早17物质生产特性的影响 [J].浙江农业学报,2010,22(4):502-508.

[8] 何水清,林华,赵飞.早稻株两优609和金早47施氮量与移栽秧龄试验 [J].浙江农业科学,2012(2):139-141.