我国甘蔗抗旱栽培研究现状分析

2012-12-24余兴华杨清辉

余兴华,杨清辉

(云南农业大学农学与生物技术学院,昆明 650201)

甘蔗是重要的糖料作物,我国蔗区立地条件差,以旱坡地为主,旱地甘蔗面积占全国植蔗总面积的85%以上,干旱已成为制约我国蔗糖生产的重要因素之一,严重影响我国甘蔗产业的发展,因此加强甘蔗抗旱栽培的研究尤为重要。目前,甘蔗的抗旱栽培主要从甘蔗抗旱品种的鉴定筛选,甘蔗抗旱生理,土壤水分与甘蔗生长,甘蔗抗旱栽培技术等方面进行研究。本文采用文献计量的方法,对1981—2010年发表的有关甘蔗抗旱栽培研究文献进行检索、整理、统计和分析。以期通过统计分析,了解我国甘蔗抗旱栽培的研究现状及发展趋势,同时为云南省现代农业甘蔗产业技术体系甘蔗水肥利用数据库的建立及学术交流提供基础信息。

1 数据收集方法

以《维普咨询-中文科技期刊数据库》,年限=1989—2011、《中国期刊全文数据库(CNKI)1981—2010》为检索源,检索条件为:(关键词=甘蔗)*(关键词=水分)*全部期刊*年,共检索到236篇,其中《中国期刊全文数据库(CNKI)》160篇,《维普咨询-中文科技期刊数据库》76篇。经过文献题名比对,在《维普咨询-中文科技期刊数据库》76篇文献中,有49篇在《中国期刊全文数据库(CNKI)》也查询到,另有27篇则只是在《维普咨询-中文科技期刊数据库》收录。从文献题名分析,在《中国期刊全文数据库(CNKI)》检索到的160篇文献中,有38篇是关于甘蔗制糖和植保的,与甘蔗抗旱栽培相关的有122篇。

本文以《中国期刊全文数据库(CNKI)》中与甘蔗抗旱栽培有关的122篇,加上只是在《维普咨询-中文科技期刊数据库》出现的27篇共计149篇文献为素材,从论文的年限分布及研究内容等方面进行统计分析。

2 文献分析

2.1 文献发表年限分布

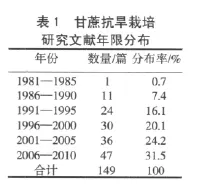

文献年发表情况从表1和图1可以看出,甘蔗与水分文献发表数量从1980到2010年总体呈上升趋势,其中前15年递增较快,后15年递增较慢。1980—1985年的文献量为1篇,占0.7%;1986—1990年的文献量为11篇,占7.4%,5年内数量增加了10倍,1991—1995年的文献量为24篇,占16.1%,比上一个5年增加了1.2倍;近15年来,每隔5年文献量较前一个5年增加6~11篇,增速趋于平缓,但每5年的文献量均在30篇以上,表明甘蔗抗旱栽培仍然是备受关注的研究方向。

2.2 对甘蔗与水分研究文献的内容分析

研究内容主要是关于土壤水分与甘蔗萌芽生长、甘蔗抗旱生理、甘蔗抗旱栽培技术、甘蔗抗旱品种鉴定筛选4个方面。其中土壤水分与甘蔗萌芽生长方面研究的文献有17篇,占11.4%,甘蔗抗旱生理研究文献有61篇,占40.9%,甘蔗抗旱栽培技术文献有57篇,占38.3%,甘蔗抗旱品种鉴定筛选文献有14篇,占9.4%。由此可见研究热点主要侧重于甘蔗抗旱生理和抗旱栽培技术,这两方面的文献量占了79.2%,详见表2。

2.3 甘蔗抗旱栽培研究文献的内容

2.3.1 土壤水分与甘蔗生长研究 甘蔗自下种至收获整个生长发育时期,一般可分为萌芽期,幼苗期,分蘖期,伸长期和成熟期,在不同的时期,甘蔗的需水规律是不一样的。甘蔗是一种产量高,对水分需求量较大的经济作物。整个生长阶段的需水规律可概括为“两头小,中间大”,即萌芽和分蘖期需水量少,伸长期需水量大,成熟期的需水量也少。甘蔗下种之后,如果遇干旱的自然条件,甘蔗的出苗率将降低。李永健等研究了气象因子对甘蔗不同下种方式出苗状况的影响,结果表明在土壤干旱条件下,甘蔗的出苗时间大大延迟,甘蔗种苗在砍种浸种、砍种不浸种、剥叶不砍种、不剥叶不砍种4种下种方式的出苗时间受土壤水分影响很大。甘蔗每旬出苗数与每旬降雨量及土壤含水量呈线性正相关,同时在土壤干旱条件下,甘蔗幼苗死苗率与干旱天数呈显著线性正相关[1];汪沛等在甘蔗的苗期和分蘖期,利用地物光谱仪对不同土壤水分处理下甘蔗苗期和分蘖期冠层光谱反射率的变化规律进行了分析研究,结果表明,在460nm、560nm和近红外波段 (760~1200nm),不同土壤水分处理间甘蔗冠层光谱反射率差异显著,因此选择可见光和近红外波段可以作为反映甘蔗苗期和分蘖期不同土壤水分状况的良好波段[2];甘蔗的产量是由单茎重和单位面积有效茎数构成的,并且蔗芽萌发率的高低对甘蔗群体的形成有重要的影响,蔗芽萌发率高,则单位面积内群体数量大,为获得高产打下了基础[3];谢金兰等设计了5种不同的土壤水分处理,观察土壤水分对甘蔗萌芽出苗的影响,甘蔗种茎在土壤相对含水量60%~80%范围内萌芽出苗最好,土壤干旱或水分过多均对甘蔗萌芽不利[4];蒙小寒通过对贵港市气象局1997—2005年农业气象观测资料进行分析,结果表明,甘蔗受水分影响最大的时期是伸长期,如果水分不足,甘蔗伸长期的生长量明显少于水分充足年份[5];谢金兰等研究了甘蔗伸长期不同的水分处理试验,通过测定甘蔗株高、绿叶数、+2叶叶绿素含量、叶片水分饱和亏、蔗茎、节数、茎径、蔗茎重量等,结果表明土壤相对含水量在70%以上才能保证甘蔗正常伸长生长[6];吴炫柯等利用2003—2007年柳州市农业气象试验站甘蔗生育状况观测数据及同期的气象水分参数,研究气象水分参数对甘蔗茎伸长量的影响,结果表明:气象水分参数中水分收入量是影响甘蔗茎伸长最重要的因子,对甘蔗茎伸长的影响具有滞后性和累积性[7]。苏坎坛等研究了土壤水分与甘蔗生理指标和产量及蔗糖分的关系,结果表明,甘蔗生长盛期的叶绿素含量、光合强度、蒸腾强度、自由水和束缚水的比值等生理功能,随土壤水分的递增而增强。分析出此期土壤持水量以70%~80%最为适宜。同时工艺成熟期随着土壤持水量增加,甘蔗蔗糖分极明显下降,此期土壤持水量应以30%~40%为宜[8]。

甘蔗植株高大,叶面积指数大,因此在生长期间需水量大。综上可知,甘蔗从种苗发芽、幼苗生长、分蘖、伸长、糖分积累到成熟,整个生育过程都要消耗大量水分,并且土壤水分含量的多少对甘蔗生长的各个时期均会产生不同程度的影响,因此深入研究土壤水分含量变化规律与甘蔗生长的关系仍然还有许多工作需要做。

2.3.2 甘蔗抗旱生理研究 对甘蔗的抗旱生理研究,在生产或育种实践中,鉴别甘蔗品种或育种材料的抗旱能力,首先是观察、研究其栽培表现。其次是在甘蔗植株受水分胁迫后,以其离体叶片为材料,研究其酶学及生物膜反应等生理指标与抗旱性的关系。近年来,随着研究的不断深入,甘蔗的抗旱研究不仅在栽培技术方面,而且已经在甘蔗生理方面进行了深入研究。钟希琼等研究了甘蔗在受旱后叶片超微结构的变化,结果表明,干旱胁迫使甘蔗叶肉细胞叶绿体基粒消失,外膜破裂,片层解体,出现较多的嗜饿颗粒,线粒体嵴消失,外膜破裂,胞质中出现脂质滴,不同的品种叶片细胞器结构被破环的程度不一样,这与品种的抗旱性有一定关系[9];陈少裕等利用荧光探剂1-苯胺基-8-蔡磺酸镁(ANS)对抗旱性不同的甘蔗品种在水分胁迫下研究了叶片线粒体膜流动性的变化,结果表明水分胁迫降低了甘蔗叶片线粒体的膜流动性,水分胁迫不仅影响了植物线粒体的结构和膜脂组成,也影响了线粒体膜的生物物理特性,同时表明了甘蔗线粒体膜流动性的变化与品种的抗旱性有一定的相关性[10];黄荣韶研究了在旱地栽培条件下,选用不同的栽培品种、分别在分蘖期、伸长期和工艺成熟期测定光合强度、比叶重、气孔扩散阻力、蒸腾速率和叶温。结果发现,甘蔗+3叶的光合强度、比叶重、气孔扩散阻力和蒸腾速率与栽培品种的抗旱能力有密切联系,表明利用甘蔗叶部的某些生理指标来预测甘蔗的抗旱能力是可能的[11];文建成等在水分胁迫下测定了甘蔗叶片丙二醛(MDA)含量与质膜透性的变化,初步评价了甘蔗品种的抗旱性[12];罗明珠等在水分胁迫条件下测定了抗旱性不同的3个甘蔗品种的叶片脯氨酸含量、叶细胞质膜透性和叶片丙二醛含量,结果表明品种的抗旱性与脯氨酸含量和质膜透性的变化是一致的,并认为叶片脯氨酸含量和质膜透性可作为甘蔗抗旱性育种的选择指标[13]。唐仕云等研究了在甘蔗伸长期进行不同水分处理对甘蔗抗旱生理指标的影响,在人工模拟降雨量为60mm/旬处理时叶片相对含水量、伤流量最大,细胞膜透性最小;40 mm/旬处理土壤含水量、脯氨酸含量最大,丙二醛含量最小,过氧化物酶活性在各个时期最稳定,在模拟降雨量为60mm/旬、40mm/旬条件下,甘蔗具有较强的生长活力,利于甘蔗的生长[14];张木清等在水分胁迫下测定了蔗叶活性氧的代谢,结果表明水分胁迫下蔗叶超氧化物岐化酶(SOD)和过氧化氢酶(CAT)在清除活性氧、防止膜脂过氧化和质膜破坏中的协同作用关系,且受超氧阴离子自由基产生的影响,同时各参数与大田干旱胁迫的实际结果相符[15]。

从以上研究来看,近年来对甘蔗抗旱生理研究的关注度最高,从表2可看出,文献所占的比例为40.9%,研究的内容主要有受旱后叶片超微结构的变化、光合强度、气孔扩散阻力、蒸腾速率、丙二醛含量、质膜透性、脯氨酸含量、氧化物岐化酶和过氧化氢酶的清除作用等。并且在甘蔗的不同生长时期进行详细的观测分析,尤其是甘蔗的伸长期研究得较多。

2.3.3 甘蔗抗旱栽培技术研究 我国的甘蔗大多种植在旱地上,同时甘蔗的生长期长,生长期降水分布不均衡,加上我国多数蔗区农田水利条件较差,难于满足甘蔗生长所必需的水分供应。而水分对于甘蔗的生长影响较大,土壤水分的亏缺会导致甘蔗萌发率低、造成蔗茎节间短、细,单株产量不高、最终导致总产量和品质的低下。张跃彬等根据云南蔗区的降水特点和土壤水分测定分析,研究云南蔗区的水分变化规律,提出以提早植期、深沟深种板土栽培、地膜覆盖、合理密植等为主,辅以化学除草、配方施肥的 “三高”综合栽培技术方案,试验结果表明每公顷产量比对照增产24.6t、蔗糖分提高0.85个百分点;示范区每公顷产量比对照增产20.25t,蔗糖分提高0.5个百分点[16];刘少春等通过分析影响旱地甘蔗生长的自然因素,利用单项技术措施的互补综合效应,以选用抗旱良种、利用植期、耕作栽培、覆盖减蒸发等多项抗旱技术进行组配集成,突出解决了萌发出苗期的旱字关和生长中后期的土壤持续保水能力问题,形成了一套旱地甘蔗高产高糖高效综合栽培技术,结果表明平均每公顷产量达87.6t,达到了旱地甘蔗“三高”栽培的目的[17-18];崔雄维等还研究了蔗叶的还田模式对土壤水分和甘蔗产量的影响,结果表明蔗叶全覆盖还田与蔗叶隔行覆盖还田对宿根蔗垄上前期与后期的土壤水分保持效果较好,对甘蔗行间的土壤水分也有较好的保持效果[19];刘甫清等研究了保水剂对甘蔗幼苗抗旱性的影响,结果表明施用保水剂能有效地保持土壤水分,减缓因土壤水分不足对甘蔗幼苗造成的伤害,同时,施用保水剂还可以调节土壤中水气状况,有利于甘蔗的壮苗[20];王元贞等研究了接种菌根菌对甘蔗根系发育的影响,结果表明接种外生菌根菌、内生菌根菌和固氮菌3种菌,能促进甘蔗根的生长,根系发达,植株生长旺盛[21];王元贞等1994年还研究了水分胁迫下菌根菌对甘蔗生长的效应,结果表明,在水分胁迫下,甘蔗接种VA菌根菌,发现其叶片中的硝酸还原酶活性,N、P、K含量,脯氨酸和叶绿素含量以及生物学产量比对照都有明显提高,并增强了甘蔗的抗旱性[22]。

2.3.4 甘蔗抗旱品种鉴定筛选研究 在干旱条件下,不同甘蔗品种由于遗传背景不一样,表现出的抗旱性状也不一样,生产中选育抗旱性强、水分利用率高的品种是非常重要的,所以怎样鉴定筛选甘蔗抗旱品种对甘蔗抗旱栽培显得尤为重要。谭中文等在不同水分处理条件下,研究了6个甘蔗品种幼苗性状的差异,结果表明在正常供水条件下,抗旱品种表现为叶片较窄,叶片叶绿素含量较高,叶片上下表皮刚毛较多,复水后抗旱品种比正常供水时具有更大的根系表面积和最大的根系伤流量[23];罗俊等研究了水分胁迫对蔗叶叶绿素a荧光诱导动力学的影响,结果表明根据水分胁迫下蔗叶叶绿素荧光参数光系统Ⅱ潜在活性(Fv/Fo)、光系统Ⅱ原初光能转化效率(Fv/Fm)、光合量子产量(Yield)等变化,可方便、快捷地进行抗旱鉴定筛选[24];桂意云等测定了20个不同甘蔗品种在不同程度的水分胁迫及旱后复水条件下的叶片水分饱和亏、叶绿素含量和丙二醛(MDA)含量,并通过单一生理指标初步判定和统计加分,最终判定甘蔗的抗旱性,通过此方法判定的不同甘蔗品种抗旱性结果具有一定的可靠性[24]。

3 结语

水分是影响我国旱地甘蔗生长和产量的重要因素,其危害远远超过其他自然灾害。综上可知,研究人员对甘蔗的抗旱栽培从土壤水分、抗旱生理、栽培技术和抗旱品种鉴定筛选等方面进行了大量的研究,并进行了有益的探讨,可知我国甘蔗的抗旱栽培已成为甘蔗生产中关注的焦点。但是有关甘蔗抗旱的分子机制的研究资料报道还不多,仍有待进一步研究。

[1]李永健,叶燕萍,李杨瑞.气象因子对甘蔗不同下种方式出苗状况的影响[J].广西农业生物科学,2000,19(4):243-247.

[2]汪沛,李就好,周志艳.不同土壤水分状况下甘蔗冠层光谱特征研究[J].水资源与水工程学报,2010,21(1):34-37.

[3]马丽,蔡青,应雄美,等.五年宿根蔗种质材料的产量、糖分评价[J].中国糖料,2008(2):33-34.

[4]谢金兰,罗亚伟,梁阗,等.土壤水分对甘蔗萌芽出苗的影响[J].中国糖料,2010(1):29-30.

[5]蒙小寒.贵港市土壤水分变化规律及其对甘蔗生长的影响[J].气象研究与应用,2008,29(4):19-20.

[6]谢金兰,梁阗,罗亚伟,等.不同灌水量对甘蔗伸长期生长的影响[J].广东农业科学,2011(7):45-46,50.

[7]吴炫柯,段毅强,陈利东.甘蔗茎伸长量与气象水分参数的相关性分析[J].气象科技,2011,39(1):110-112.

[8]苏坎坛,杨混正,黄绍英,等.土壤水分对甘蔗生理功能、产量和蔗糖份的影响[J].福建省农科院学报,1988(1):27-36.

[9]钟希琼,叶振邦.甘蔗受旱后叶片超微结构的变化[J].华南农业大学学报,1992,13(3):64-68.

[10]陈少裕,刘杰.水分胁迫对甘蔗叶片线粒体膜流动性的影响及其与膜脂过氧化的关系[J].植物生理学报,1991,7(3):285-289.

[11]黄荣韶.甘蔗叶片的几个生理特性与抗旱能力的关系[J].广西农业大学学报,1994,13(2):151-154.

[12]文建成,陈学宽,符菊芬,等.质膜透性与丙二醛(MDA)含量的变化评价甘蔗品种抗旱性初探①[J].甘蔗1998,5(3):1-5.

[13]罗明珠,刘子凡,梁计南,等.甘蔗抗旱性与叶片某些生理、生化性状的关系[J].亚热带农业研究,2005,1(1):14-16.

[14]唐仕云,陆国盈,韩世健,等.伸长期不同水分处理对甘蔗抗旱生理的影响[J].广西蔗糖,2005(2):13-17.

[15]张木清,陈如凯,余松烈.水分胁迫下蔗叶活性氧代谢的数学分析[J].作物学报,1996,22(6):729-735.

[16]张跃彬,吴正昆,刘少春.云南蔗区水分变化规律与旱地甘蔗 “三高”综合技术初探[J].甘蔗糖业,1997(5):20-24.

[17]刘少春,吴正昆,张跃彬,等.旱地甘蔗三高栽培综合技术探讨[J].中国糖料,1999(4):35-38.

[18]刘少春,张跃彬.旱地甘蔗抗旱栽培综合技术[J].云南农业科技,2004(3):24-25.

[19]崔雄维,张跃彬,郭家文.蔗叶不同还田模式对土壤水分和甘蔗产量的影响[J].中国糖料,2010(4):21-23.

[20]刘甫清,陆国盈,韩世健.保水剂不同用量对甘蔗幼苗抗旱性的影响[J].广西蔗糖,2006(1):14-18.

[21]王元贞,张木清,柯玉琴,等.菌根菌接种对甘蔗根系发育的影响[J].福建农业大学学报,1995,24(3):318-322.

[22]王元贞,张木清,树琴潘,等.水分胁迫下菌根菌对甘蔗生长的效应[J].福建农业大学学报,1994,23(4):383-385.

[23]谭中文,梁计南,梁远标.不同水分条件下甘蔗品种幼苗性状研究[J].中国糖料,1998(1):1-5.

[24]罗俊,林彦铨,吕建林,等.水分胁迫对甘蔗叶片光合性能的影响[J].中国农业科学,2000,33(4):100-102.

[25]桂意云,杨荣仲,周会.干旱及复水条件下甘蔗的生理响应与抗旱性简易鉴定[J].广东农业科学,2009(9):19-21.