27个玉米杂交种比较试验

2012-12-23李志华王玉文李会霞

李志华,王玉文,李会霞,田 岗

(山西省农业科学院谷子研究所,山西长治046011)

山西省地处世界3 大玉米黄金生产带,是全国玉米的主要种植省份之一。同时,玉米也是山西省的主要粮食作物之一。近年来,山西不断推出玉米新品种,但真正大面积推广种植的玉米品种只有寥寥几个,在长治地区近年来主要种植的玉米品种为先玉335,但该品种由于使用过久,已经表现出品种混杂、后期早衰、生育期缩短等缺点。

本试验针对当前长治地区主栽品种单一,品种面临退化、混杂等问题,为了选出更多适合长治地区的高产、稳产、适应性强的玉米新品种,进行了玉米杂交种品比试验。试验在2009 年选择在2008 年培育的F1中表现优良的杂交种种植,在2010 年继续播种选育,2011 年继续选育表现优良的杂交种,继续进行选优,希望在2011 年选出较好的玉米品种。

1 材料和方法

1.1 试验材料

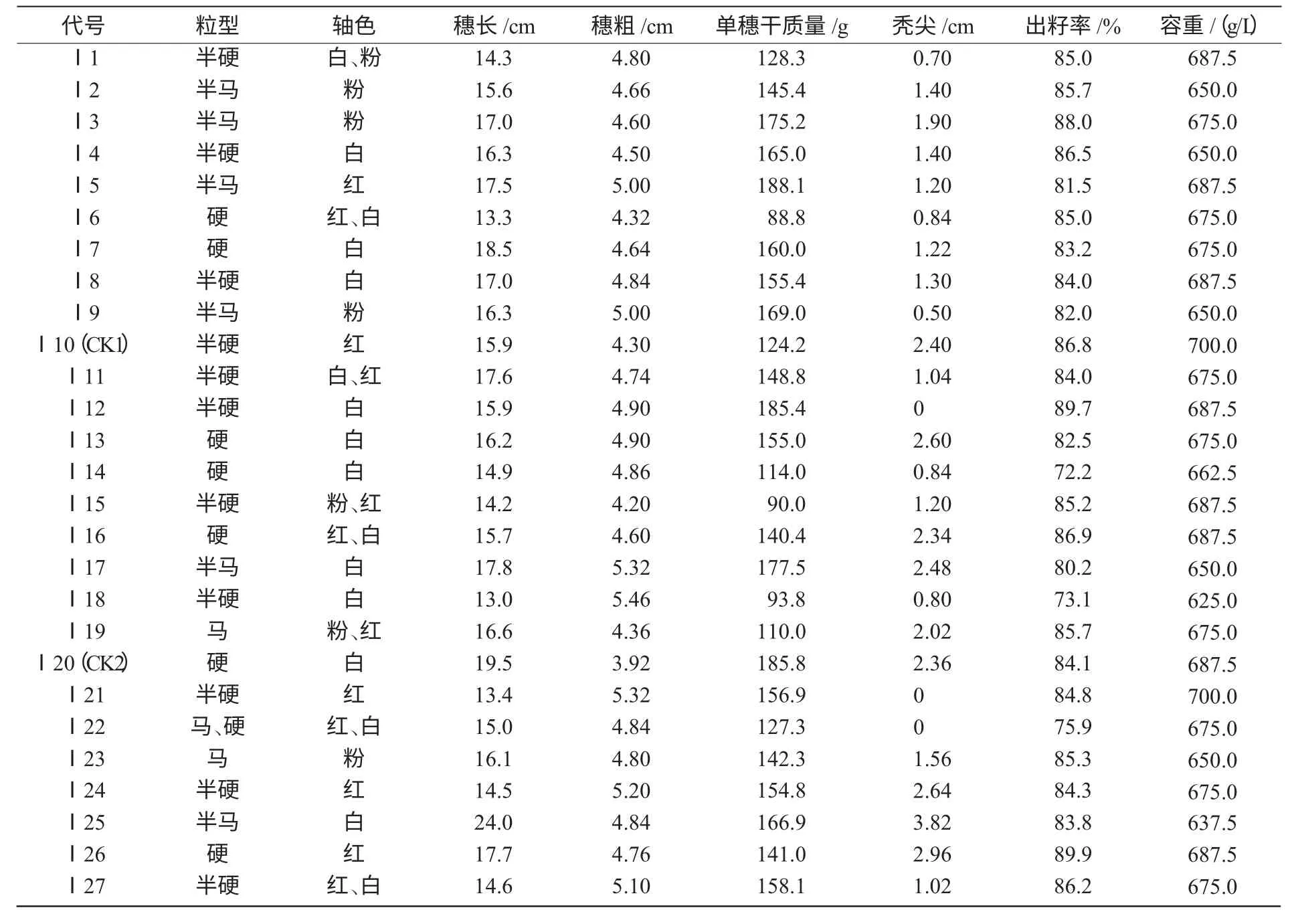

本试验以25 个玉米参试杂交种和2 个当地产量较高的主栽品种(对照)为材料(表1)。玉米材料来自于山西省农科院谷子研究所。

1.2 试验地点和试验设计

试验地设在山西省农业科学院谷子研究所试验田。采用随机区组设计,2 次重复,4 行区,行长8 m,行距57 cm,小区面积18.24 m2,理论种植密度为5.25 万株/hm2,收获时取中间2 行测产。收获后每小区选5 穗进行考种。

表1 试验材料

1.3 分析方法

参考莫惠栋等[1-6]的方法,采用DPS 软件对试验数据进行方差分析、产量显著性分析以及相关性分析。

2 结果与分析

2.1 不同玉米杂交种农艺性状分析

通过对25 个选育的玉米杂交种及2 个对照品种进行考种,结果如表2 所示。

从表2 可以看出,从粒型上看,大多为半硬粒型,有少数为硬粒型和半马齿型、马齿型。轴色有红、白、粉3 色。穗长以I25 最长,为24 cm;其次是对照I20,为19.5 cm;最短的是I18,为13 cm;其他品种穗长在13.3~18.5 cm 之间。穗粗最粗的是I18,为5.46 cm;最细的是I20,为3.92 cm;其他品种穗粗都在4.20~5.32 cm 之间。单穗干质量以I5 为最大,为188.1 g;最小的是I6,为88.8 g;其余在90.0~185.4 g 之间。秃尖长除I12,I21,I22 为0 cm 外,其余品种都在0.50~3.82 cm 之间。出籽率以I26 最高,为89.9%;I3 次之,为88%;出籽率最低的是I14,为72.2%;其余品种都在73.1%~89.7%之间。容重在625~700 g/L 之间。

表2 试验品种农艺性状的调查

2.2 产量分析

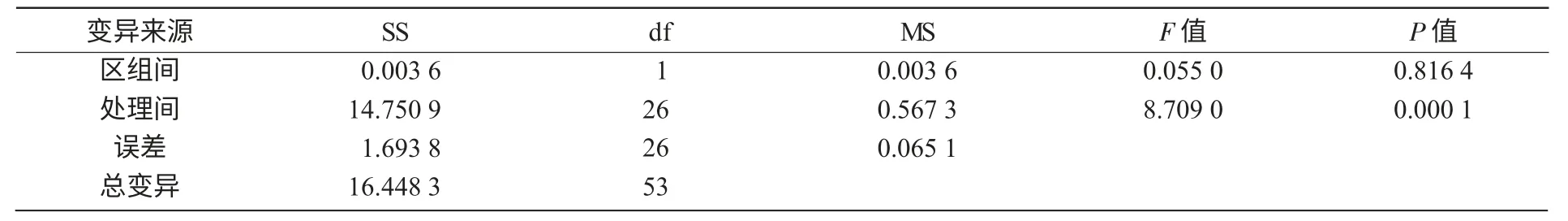

杂交种的产量方差分析结果(表3)表明,重复间的F 值为0.055 0,差异不显著(P=0.816 4>P=0.05),说明试验数据可靠。品种间的F 值是8.709 0,达极显著水平(P=0.000 1<P=0.01),说明参选杂交种间的差异达极显著水平。

表3 产量方差分析

从表4 可以看出,CK2(大丰26)的产量最高,杂交种产量都低于CK2,都有不同程度的减产,而对于CK1(先玉335),除9 个品种产量低于CK1 外,其余都有所增产,增产幅度在2.9%~27.6%之间。各杂交种间有较大的差异性,I6,I12,I14,I15,I18 与CK1 之间差异都达极显著水平,并且I6,I14,I15,I18 与CK2 之间差异也都达极显著水平。

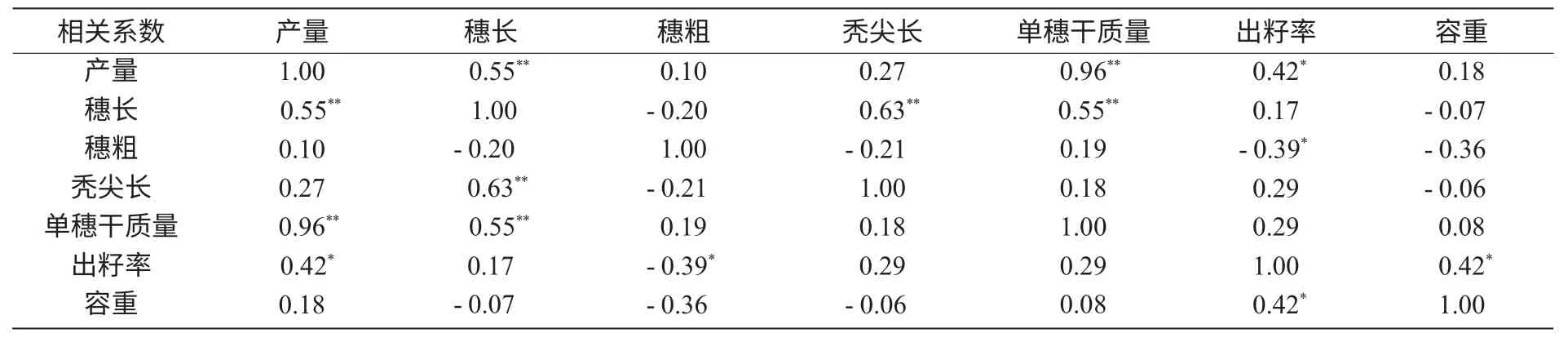

2.3 主要农艺性状的遗传相关分析

在农业生产研究当中,有许多现象之间存在着相互联系和相互作用,而相关分析的目的就是定性地研究2 个变数间有无相关、相关的程度、相关的方向和形式等,利用数学的方法求出各个农艺性状间的相关系数,从而来表明各性状间的相关程度[7]。

对25 个品种组合及2 个对照进行主要农艺性状的遗传相关分析,结果(表5)表明,穗长、单穗干质量与产量呈极显著正相关,说明穗长、单穗干质量对产量的直接作用较大,即在其他性状保持不变的情况下,穗长、穗质量的增加有利于产量的增加;穗长与单穗干质量、秃尖长之间也呈极显著正相关,说明穗长又受穗质量和秃尖长的影响较大。出籽率与产量呈显著性正相关,出籽率高,产量也高,说明出籽率的高低对产量有一定的影响。出籽率与容重呈显著正相关,秃尖长与穗长呈极显著正相关,出籽率与穗粗呈显著负相关,其余两两性质或呈正相关或呈负相关,但都不显著。

表5 25 个品种组合及2 个对照主要农艺性状的遗传相关分析

3 小结

通过不同品种对比试验,品种间具有差异性。25 个杂交种产量比CK2 都低,都不太理想,原因可能除与试验杂交种及CK2 各自的特性有关外,还可能与各杂交种在当地的适应性及当年的自然条件有关;25 个杂交种产量比CK1 增产的有16 个,其中,I12,I17,I3,I5,I9 增产达20%以上,而且它们的主要性状也较好。为了选出更好的品种,还需进行进一步的田间种植试验。

从相关分析结果可以看出,玉米产量是多因素共同作用的结果,除了品种本身特性外,还与环境有关。这与宫万朋等[8-15]的研究结论相同,即玉米产量受品种与环境的双重影响。

玉米要获得高产量,不能片面追求单一性状,要求品种各性状之间协调发展。在今后的玉米杂交种选育中,注意玉米性状相关性的选择(如:穗长、穗质量),可能会选出一些产量较高的杂交种。

[1]莫惠栋.p×q 交配模式的配合力分析[J].江苏农学院学报,1982,3(3):65-73.

[2]莫惠栋.部分双列杂交的遗传分析[J].江苏农学院学报,1987,8(4):87-94.

[3]南京农学院.田间试验和统计方法[M].北京:农业出版社,1981.

[4]莫惠栋.农业试验统计[M].上海:上海科学技术出版社,1992.

[5]郭平仲.数量遗传分析[M].北京:北京师范学院出版社,1987.

[6]刘来福,毛盛贤,黄远樟,等.作物数量遗传[M].北京:农业出版社,1984:211-250.

[7]张维明.玉米杂交种产量比较及主要农艺性状的相关分析[J].黑龙江科技信息,2006(6):235.

[8]宫万朋,邓少华,何文安,等.玉米杂交种主要农艺性状的灰色关联度分析及综合评价[J].吉林农业大学学报,2005,27(1):19-20,25.

[9]陈亮,张宝石,王洪山,等.生态环境与种植密度对玉米产量和品质的影响[J].玉米科学,2007,15(2):88-93.

[10]李爱军,李占录,史红梅,等.玉米品种主要农艺性状与产量的灰色关联分析[J].山西农业科学,2008,36(8):23-25.

[11]司书丽,刘晓萍,谢虹,等.玉米杂交组合及其亲本的株型性状分析[J].华北农学报,2009,24(S2):57-61.

[12]秦贵文,梅兹君,苏玉杰,等.不同玉米品种农艺性状与产量相关性的比较分析[J].农业科技通讯,2010(5):58-63.

[13]冯勇,宋国栋,王艳春.内蒙古普通玉米品种试验现状与改进建议[J].内蒙古农业科技,2010(1):15.

[14]刘会,高金亮,杨凤鸣,等.超甜玉米品种比较研究[J].河北农业科学,2010,14(6):55-56.

[15]张志慧,郭锐,白琪林,等.高产玉米组合主要性状的灰色关联度分析[J].山西农业科学,2011,39(9):930-932.