《红楼梦》中“剖腹藏珠”母题的渊源及嬗变

2012-12-10··

· ·

《红楼梦》第四十五回“金兰契互剖金兰语,风雨夕闷制风雨词”写贾宝玉雨夜探望黛玉返回时,黛玉拿出玻璃绣球灯给宝玉照亮,宝玉说自己也有一个,因为担心滑倒打破所以没带。黛玉便道:

跌了灯值钱,跌了人值钱?你又穿不惯木屐子。那灯笼命他们前头照着。这个又轻巧又亮,原是雨里自己拿着的,你自己手里拿着这个,岂不好?明儿再送来。就失了手也有限的,怎么忽然又变出这“剖腹藏珠”的脾气来!①

黛玉这句话中的“剖腹藏珠”,冯其庸、李希凡主编的《红楼梦大辞典》解释为:

剖腹藏珠(45·629·7)喻重物轻身,本末倒置。见《资治通鉴·唐太宗贞观元年》“上(唐太宗)谓侍臣曰:‘吾闻西域贾胡得美珠,剖身以藏之,有诸?’侍臣曰:‘有之。’上曰:‘人皆知彼之爱珠,而不爱其身也。’”后喻惜物伤身、轻重倒置。②

周定一主编的《红楼梦语言词典》及其它相关辞典的解释多与此类似,都举唐太宗的话为例,无过多阐述。明清小说中,“剖腹藏珠”一词经常出现,这个母题来源甚广,承载着丰富的文化内涵。

一、“剖腹藏珠”母题的文学形态分析

“剖腹藏珠”母题来源于“剖身藏珠”,唐代小说中有很多类似的故事。主人公“胡商”、“胡人”、“波斯胡”、“鬻饼胡”等都是胡人,情节多是一人得到了稀世奇珍,剖开身体的某个部位把宝物放进去再缝合,通常是“胡人识宝”故事的情节组成之一。如《广异记·青泥珠》载一位胡人每天去西明寺听法,实际上则是看中了金刚额头上的一颗宝珠,最后以高价购买之后剖腿藏之。《集异记·李勉》写李勉照顾一位病重的胡人,胡人临终前挖肉取珠来酬谢李勉。原来此人找到了已失的传国宝珠,因担心怀揣巨宝,千里跋涉,风险太大,故剖肉而藏。李勉把胡人所赠之珠与胡人一起下葬,之后寻访其后人并还赠其珠,故事在表现胡人奇特藏宝方式的同时,还描绘了中土人士不贪珍宝的美德,体现出儒家“慎独”的君子风范。同时也表现了当时唐代天朝上国,富甲天下,“异邦国脉系于中华”的大国情怀。其它如《原化记·鬻饼胡》等故事,都有剖开肉体藏宝珠的情节。“剖身藏珠”是一个外来的母题,作为一个叙事情节在增强故事可读性的同时,增添了作品的异域风情,表达了国人对陌生世界的向往。

唐以后的叙事文学继承此母题并有所延展。“剖身藏珠”为在战争中递送军事情报提供了行之有效的办法。元代李祁《云阳集》载,南宋洪皓出使金国被拘押期间,曾多次派人通过剖身藏蜡丸的方式送信。明代孙高亮的小说《于少保萃忠传》写明英宗被俘期间也用这种方法送信,“用薄薄羊皮一块,包裹御旨毕,腰中取出小刀一把,就将自己左膊上大划一刀,即把羊皮旨书纳进肉里,连血连皮,用刀疮药敷上”③。此类故事的框架与唐代故事基本无差,只是所藏之物由原来的宝物变成了军事情报。《续金瓶梅》中有把宝珠藏到了佛像腹中的故事,借此宣扬佛家因果轮回思想。明代罗懋登《三宝太监西洋记》第二十回,写李海得到夜明珠后,被猴精放到了他的腿肚子中,因为夜明珠是活的,必须用活血才能养活它。这又与“鳖宝”系列故事联系到了一起,“鳖宝”必须用人的精血来养活,但时间过长会损人寿命。这就把宝物赋予了生命,“也是‘万物有灵’观念形象化的体现”④。

还有一些作品中虽然提到这种藏宝方式,但对故事本身发展没有产生过多影响。如明张元凯的《绿珠》诗云“石家歌妓俨成行,金谷温柔别有乡。既是绿珠吾所爱,季伦何惜剖身藏”⑤。《列朝诗集》中记录了明代王叔承的诗“岂无一人二人死,藏珠剖腹心相宜”(《烂溪采珠歌》)。作者作诗的初衷是歌咏其家乡烂溪盛产蚌珠,“藏珠剖腹”并不是诗歌所要表达的重点,只是顺口提到。另外,李渔的《闲情偶寄》中词曲部结构第一“凡有能此者,悉皆剖腹藏珠,务求自秘,谓此法无人授我,我岂独肯传人”⑥,文中用到此语是指有一技之长者,敝帚自珍,秘而不肯传人的自私心理。这些例子都只是暂时借用一下“剖腹藏珠”的表面意义,对此母题的发展影响不大。

总体看来,此类故事在唐代最为繁荣,明清时期作为叙事情节并没有过多发展,原因是多方面的。首先,母题本身具有一定的局限性。故事模式相对保守,缺乏一个开放的拓展空间。母题内容相对简单,由觅获宝珠、剖身藏珠、破肉取珠三个要素组成,这些要素在时间和空间上难以切断,一环扣一环,很难在其中插入其它情节。其次,剖身藏珠是一种自私的表现,这与中国传统文化相悖。“藏珠”一词古已有之。《庄子·外篇·天地》第十二:“若然者,藏金于山,藏珠于渊;不利货财,不近贵富。”⑦《淮南子》卷一:“若然者,藏金于山,藏珠于渊,不利货财,不贪势名。”⑧此后,“藏金于山,藏珠于渊”常常出现于文学作品中,表现的是传统文化中不贪财货,不近富贵,散财于民,以利天下的胸怀。“藏珠于渊”与“藏珠于腹”是两种完全相反的观念,完全融合是有一定难度的。再次,剖身藏珠的前提是要伤害自己的身体,这与本土儒家思想发生了严重冲突。传统封建文化以孝治天下,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”(《孝经·开宗明义章》),百善孝为先,而孝之始又在于保全自己的身体,也就是说,保持自己身体发肤无损是“孝”的最低限度。所以中国历史上会有曹操割发代首,夏侯惇伤眼啖珠,清军入关时民间又有“留头不留发,留发不留头”之说,都是这种传统观念的表现。这三个方面综合作用,限制了母题的进一步拓展。

二、“剖腹藏珠”母题的佛教渊源

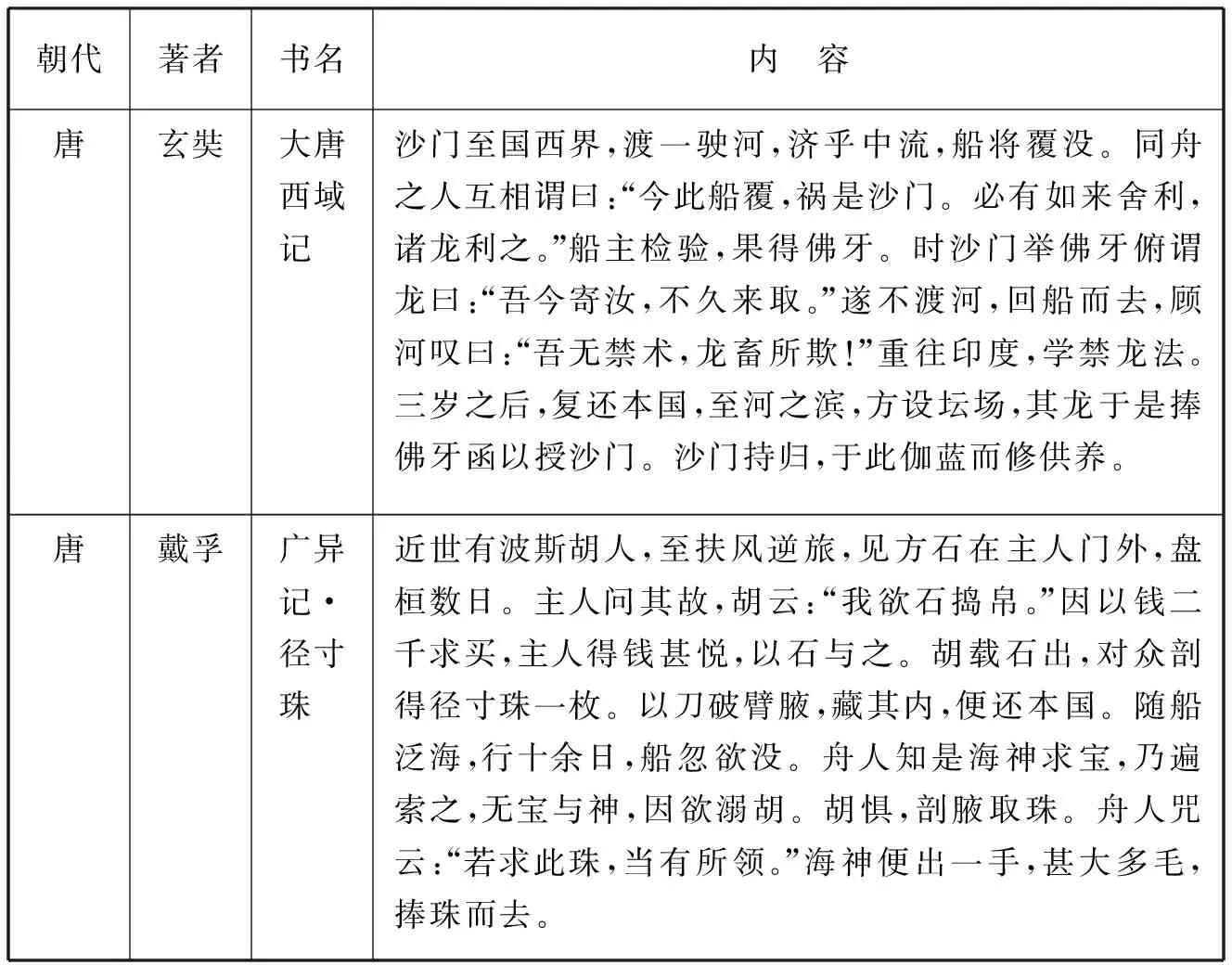

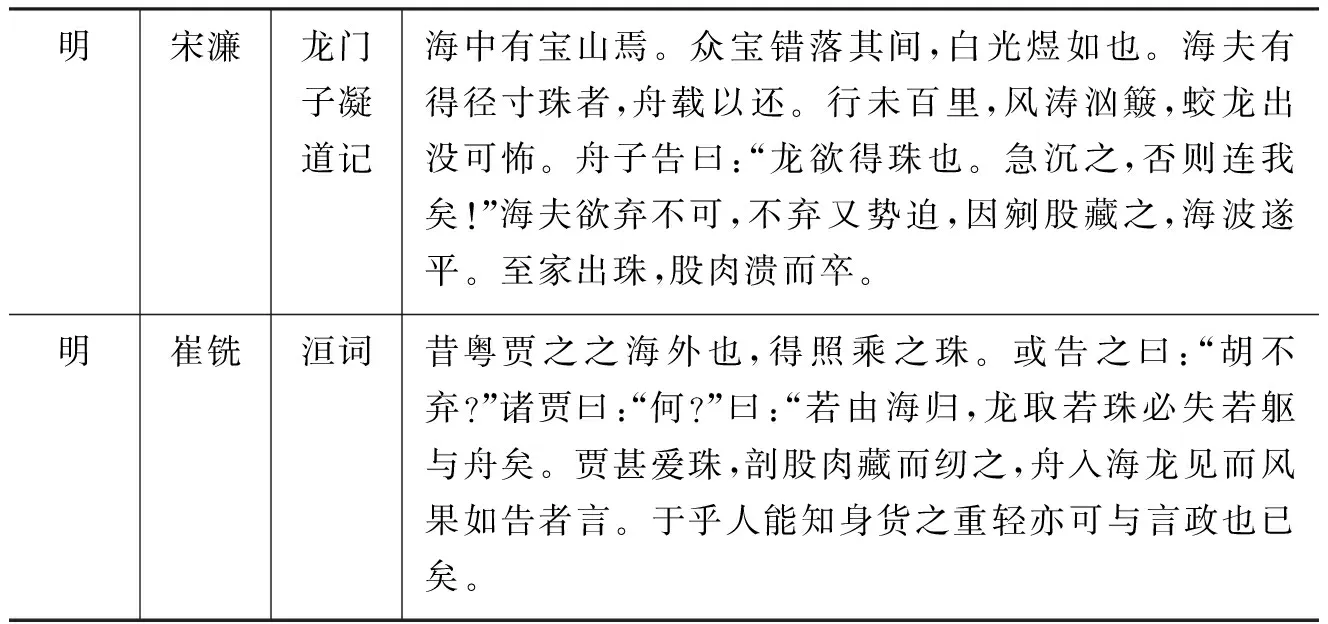

“剖腹藏珠”一词是由“剖身藏珠”故事演化而来,源于佛经中记载的剖身藏舍利行为,这与佛教信仰密切相关。此类故事最早活跃在来往于西域交通要道上的商人及佛教徒的口耳相传中,故事的原型较完整的文本记载(除佛经以外)是与佛教相关的《大唐西域记》。如“持宝渡海”类故事,以《大唐西域记》为蓝本,在不同时代以不同的面貌出现:

朝代著者书名内 容唐玄奘大唐西域记 沙门至国西界,渡一驶河,济乎中流,船将覆没。同舟之人互相谓曰:“今此船覆,祸是沙门。必有如来舍利,诸龙利之。”船主检验,果得佛牙。时沙门举佛牙俯谓龙曰:“吾今寄汝,不久来取。”遂不渡河,回船而去,顾河叹曰:“吾无禁术,龙畜所欺!”重往印度,学禁龙法。三岁之后,复还本国,至河之滨,方设坛场,其龙于是捧佛牙函以授沙门。沙门持归,于此伽蓝而修供养。唐戴孚广异记·径寸珠 近世有波斯胡人,至扶风逆旅,见方石在主人门外,盘桓数日。主人问其故,胡云:“我欲石捣帛。”因以钱二千求买,主人得钱甚悦,以石与之。胡载石出,对众剖得径寸珠一枚。以刀破臂腋,藏其内,便还本国。随船泛海,行十余日,船忽欲没。舟人知是海神求宝,乃遍索之,无宝与神,因欲溺胡。胡惧,剖腋取珠。舟人咒云:“若求此珠,当有所领。”海神便出一手,甚大多毛,捧珠而去。

明宋濂龙门子凝道记海中有宝山焉。众宝错落其间,白光煜如也。海夫有得径寸珠者,舟载以还。行未百里,风涛汹簸,蛟龙出没可怖。舟子告曰:“龙欲得珠也。急沉之,否则连我矣!”海夫欲弃不可,不弃又势迫,因剜股藏之,海波遂平。至家出珠,股肉溃而卒。明崔铣洹词昔粤贾之之海外也,得照乘之珠。或告之曰:“胡不弃?”诸贾曰:“何?”曰:“若由海归,龙取若珠必失若躯与舟矣。贾甚爱珠,剖股肉藏而纫之,舟入海龙见而风果如告者言。于乎人能知身货之重轻亦可与言政也已矣。

此四则故事的内核很相似,《广异记》保留了《大唐西域记》中的故事情节,淡化了宗教色彩;宋濂对此故事进行了寓言化的改写;崔铣的故事表达的也是相似的内容。后三则故事不同程度地受到《大唐西域记》的影响。《大唐西域记》成书于七世纪中叶,戴孚的《广异记》成书于八世纪中叶,前后差了一百年左右。玄奘的佛国见闻影响了唐代笔记小说,并一直影响到后来的创作。唐代及以后的改写与《大唐西域记》存在一个较大的差异即结局指向不同。《大唐西域记》中沙门失宝后,调头回转,发誓学成佛法,讨回宝物,故事主旨在于宣扬佛法广大无边,本土化之后的此类故事则失掉了这个主题。

“剖腹藏珠”母题在很多方面与佛教存在着千丝万缕的联系:

首先,主人公的身份是僧人或与佛教关系密切的人。早期此类故事的主人公或为沙门,或为胡人,无论沙门还是胡人,都透露了一个信息即他们的异域身份。波斯胡人在文学作品中通常多指胡商,胡商与僧人及佛教关系密切。季羡林先生在《商人与佛教》一文中论证了僧、商并行,利害与共的关系。他们同被婆罗门所歧视,同为异端,前往同一目的地经商或传教使他们结伴而行,共同跋山涉水,合谋偷漏关税等。总之,商人是僧人生活上的物质保障,而僧人是商人的心灵导师和精神信仰,他们相互依赖,相互影响。

其次,早期故事中所持的宝物大多数都是佛宝。有的就是佛牙、佛舍利等。玄奘的《大唐西域记》中沙门乘船渡河,所持的宝物就是佛牙。《酉阳杂俎·宝骨》中载长安平康坊菩提寺寺僧为李林甫做功德,得到的赏赐是一个长数寸,像朽钉似的东西,老和尚拿到西市给胡商,胡商主动给他一千万。这个类似朽钉的东西,就是宝骨,即佛陀涅槃后留下的骨头,佛舍利。梳理此类故事可以看出,一般从佛教发源地往外携带者,佛宝居多。原因是多方面的,佛教在建立初期与印度教等其它宗教之间的斗争使战乱期间保护佛舍利成为难题。在相对安定的时期,为了弘扬佛法,涉远传教,用佛宝的神异吸引信徒是佛教徒常用的方法之一。而由本土输出者,多是周边国家的贡品散落民间,这些贡品的外流,从侧面体现出大国不贵重宝的思想。胡人离开中原时,采取此方式是为了躲避唐朝的官方检查。程蔷在《中国识宝传说研究》中提到:“其中有的细节,如剖肉藏珠又似与唐政府的某些实际措施有关。唐政府规定,外国商船运来中国的珍异之物,官家都要先抽取,或没入宫室,或收专卖之利。并且,还禁止真珠、金、银等外流,设互市监,在边境上掌管与外国的贸易。胡商的剖肉藏珠似也可看作是一种‘反限制’活动。”⑨

再次,自残肢体的思维方式来源于佛教的残体奉佛思想。中国传统文化是不允许伤害自己身体的,而佛教认为身体不可久,以身体奉佛是所有布施中最珍贵的。《法华经》认为布施中最尊贵、最上乘的乃是燃身供佛。《维摩诘经》认为是身无常,智者不怙,是身如泡,不可久立。《梵网菩萨戒经》、《大宝集经》等都提到佛教徒通过“自燃”的方式布施以求得道。《摩诃般若波罗蜜经》、《百喻经》、《六度集经》、《佛本生经》等都记录了佛教徒以自残身体的方式供养僧人。佛门燃顶、燃臂、燃指等损害身体的行为,最终都是为了明心见性,修行得道。唐朝迎佛骨时民众“燃臂”及“自焚”的狂热即受此影响。佛教以无常色身奉佛以求达到超验的绝对存在,这种做法为剖腹藏珠提供了原始思维方式。此类故事能够传入中原并被接受,是因为“残体奉佛”的思想与儒家“割股疗亲”的行为有相通之处。“割股疗亲”源于《史记》中介子推“割股奉君”的故事,唐朝陈藏器在《本草拾遗》中提到人肉可以治病,这就为割股疗亲提供了理论依据,历朝不乏其例如唐何澄粹、宋刘孝忠、明沈德四、清汪灏等,他们成了为孝之至的典范。文学作品中也常演绎类似情节,如《型世言》、《青楼梦》、《醒世姻缘传》等。同样都是为了所尊敬、所崇拜的对象不惜牺牲自己的一种方式,“割股疗亲”与“残体奉佛”的行为在这一点上具有相通之处,故而当“剖身藏珠”传入中国时,能够被接受并传承下来。

最后,“剖身”的精神动力是舍利崇拜,同时也是危难中保护舍利的需要。“舍利”(sarira)梵文原意是人类死后遗骨的通称,后专指僧人遗骨。佛祖涅槃后,舍利成了佛祖灵魂的物化,是佛教的圣物,人人争而夺之,甚至兵戈相向。“八国分舍利”就是为了平息抢夺舍利的战争而采取的措施。公元185年,“中印度法难”期间,一些僧尼为了在逃亡中保护佛舍利不被抢去,剖身藏舍利以便流亡。采取这种极端方式在很大程度上是圣物崇拜的影响。除了藏舍利之外,还有藏经书的,《楞严经》就是这样被传入中国的。明代智旭作《大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经》玄义卷(并序)载“果智者大师,闻名遥礼,不惮其劳,般刺尊者,剖膊远传,不辞其苦”⑩。这在一些佛经、佛寺记及讲义中也常常提到,如《楞严经合辙》、《大佛顶首楞严经宝镜疏悬谈》、《晚晴簃诗汇》、《高明寺志》等。相传,《楞严经》在当时印度是不传之秘,镇国之宝,天台山的智者大师听说有《楞严经》,设坛祈拜了十八年,直到圆寂也没能达成宿愿。般剌密帝两次携经过境都被查出,第三次剖臂藏经才使其传到中原。这个传说究竟起于何时并没有明确的记载,但这种输入方式在口头传说中早就存在,宋朝已有文字记录,如陈师道《后山集》中写一士卒发现了一粒佛指舍利,担心被抢而剖臂藏之。这可以看作是此类故事的变体,可见此传说由来已久。

“剖腹藏珠”类故事在中国是一种有限度的接受。中国受佛经影响的故事有很多,如龙女故事、离魂故事等,这些故事在传入中国以后都被不同程度的改编过,很多因素都被替换了。这就涉及到了不变因素和可变因素之间的关系,“人物的功能是恒定不变的因素,而其余部分都是可以变化的”。综观此类故事,有些因素的替换很随意,如故事发生的地点,当时的情境等,这些变化对故事影响不大。有些因素却始终如一,如主人公无一例外都是胡人。无论故事是如何发生的,结果怎么样,这种行为都是异域人的行为,极少出现嫁接在本土人身上的描写。可见,虽然我们接受了这类故事,但还是有隔膜的。

三、“剖腹藏珠”母题的嬗变

“剖腹藏珠”母题在文字表达上经历了一个变化过程。就目前所找到的资料来看,唐代及以前的文学中有“剖臂藏珠”、“剖股藏珠”、“剖腋藏珠”……并没有现“剖腹藏珠”一词,也没有把珠藏在“腹”中的记载,唐太宗以“剖身藏珠”概称之。明清时期“剖腹藏珠”一词大量出现,与此同时,此类故事的涵义也发生了转变。作为民间传说故事,宝珠究竟藏在什么位置,表面上看是很随机的,实际上则不然。剖开“股”、“腿”、“腋”、“臂”等这些位置,虽然会受伤但却不至于殒命。小说中在写到缝合伤口及取出宝物时,常提到抹金创药,说明他们都是有备而为,对身体不会造成过度伤害。但当所剖部位变成“腹”,就危及到生命了。剖腹如果处理不好,就会有生命危险。在当时的医疗条件下,生还的几率微乎其微。唐代的剖身藏珠方式结果是生,而后世“剖腹藏珠”却意味着死亡。所以前者可以看成一种伤身的藏宝方式,后者则成为舍命不舍财的代名词。促成这种语义转变的有几个关键问题:

第一,官方推动。剖身藏珠类故事在唐代比较流行,这种异闻奇谈在当时有着广泛的影响以至于上达天听,《资治通鉴》中唐太宗与侍臣的对话从一种简单的藏宝方式引伸出了治国安邦之道,一方面使词语增添了“爱珠而不爱身”的意义,具有了贬义色彩,另一方面使此词从民间语言变成了官方语言,提高了其接受层面。此前,剖身藏珠的故事都是出现在口头传说和笔记小说等不登大雅之堂的作品中,而这民间用语一旦被帝王提及,便身价百倍,一跃成为官方语言。另外,太宗的这段话被写进了史书,史书在中国古代无论是民间还是官方都有着至高无尚的地位。“剖身藏珠”一词以《资治通鉴》为载体,进入文人士大夫的视野之中。此后的作品对太宗此语一再提及,如《通鉴纲目续编》“昔唐太宗所谓剖腹藏珠,柳子厚所谓负版者智伯徽宗似焉”;明赵时春《浚谷集》“唐太宗尝言西域贾胡剖腹藏珠其斯人之谓欤”。还有乾隆朝敕编的《御览经史讲义》,清章邦元的《读通鉴纲目札记》等,这些都从侧面反应出此词借太宗之口广为流传的现象。

第二,文人改写。一些文人把这类叙事母题改写成寓言故事,增强了讽刺劝诫的意味。明清之际此类寓言比较有代表性的当数宋濂《龙门子凝道记》中的一则(见上表),是在唐朝流传的同类故事基础上稍加改写而成。但有一处明显的不同,前者剖腋藏珠,只能躲避人的威胁,却无法瞒过海神,为了安全只能破身取珠献给海神以求保命;后者则是因为海神索宝,迫于形势才剜股藏珠,并由此躲过了海神的追索。前者舍财保命,后者舍命惜财,同样是剖身藏珠,但结局却完全相反。这一改造违背常理,传说中的海神都是具有超凡能力的,剜股藏珠这一小把戏怎么可能骗得了海神呢,这恰是宋濂用意所在。如此改造使故事的重点转移到了后半部分,即归家出珠而命丧黄泉。寓言明确了“爱珠而不爱命”的主题,提出了摆正人身与货财的关系问题,并指出这种做法的悲惨下场,警诫世人,这才是宋濂改编的目的所在。在第四则故事中,崔铣把宋濂改造过的寓言来说明为政之道,这是后代文学作品中此类故事的惯常表现形态。民间传说故事在发展过程中逐渐增加了道德说教的内容,最终演变成寓言,这在世界范围内是一个普遍的现象。恰如泰勒在《原始文化》中所言,这是人类思维进步的反应。

第三,蒙学传播。借助于蒙学,此类故事的接受层面从士大夫阶层拓展到普通民众。“剖腹藏珠”一词在明代被写入蒙学著作。程登吉的《幼学琼林》卷三载:“剖腹藏珠,爱财而不爱命;缠头作锦,助舞而更助娇。”《幼学琼林》从诞生以后就成为中国儿童启蒙的必读书,民间流传“读了《增广》会说话,读了《幼学》走天下”。此书把“剖腹藏珠”与“爱财不爱命”捆绑在一起,使寓言的讽刺意义彰显出来。明清时期,很多作品涉及到此词,用的多是此寓意。如东鲁古狂生《醉醒石》、丁耀亢《续金瓶梅》、冯梦龙《甲申纪事》、吴亮严《万历疏钞》、万斯同等《明史》、谷应泰《明史纪事本末》、毕自严《度支奏议》、戴君恩《剩言》、王世贞《弇州四部稿》、杨寅秋《临皋文集》、陈龙正《几亭外书》、刁包《易酌》、尤侗《西堂杂俎》、俞樾《右台仙馆笔记》等。需要提及的是此类故事被改写成寓言及借助于蒙学传播几乎是同时发生的。

《红楼梦》各版本如列藏本、戚序本、蒙府本、梦稿本、程甲本、庚辰本中此回“剖腹藏珠”一语,文字都很一致,可见,当时此词的运用比较固定,近于约定俗成。“剖腹藏珠”一词承接“剖身藏珠”类故事,体裁从魏晋南北朝佛教的历史传说到唐代叙事文学中的情节母题,至明清时期,发展成寓言故事。传播范围也几经起伏,早期的历史传说主要活跃于民间;被太宗提及以后,逐渐进入官方语言;明清之际,文人对其进行寓言化的改写及写入蒙学,使其再度下移。纵观母题的发展历程,可以看出其内涵从褒义到中性最后到贬义。早期的此类故事表达了对佛陀的崇拜,佛法的敬仰和对佛教信徒献身精神的赞扬和讴歌,呈现褒义。唐代文学作品中大量出现此类故事,是作为一个叙事母题,创作主体为当时的文人,淡化了原有的宗教因素,并没有表现出褒贬倾向,使故事呈现出一种中性色彩。从《资治通鉴》开始,以唐太宗为代表的统治者及史学家都是站在批判的立场,以“剖身藏珠”为诫,加以自勉。明清之际此类故事演变成寓言警语,讽刺那些重物轻身,舍命惜财的人,呈现贬义。明清小说中“剖腹藏珠”一词常常出现,不再叙述故事本身,而是作为一个固定词组或成语来使用,已经完全本土化。

注:

① 曹雪芹《红楼梦》,人民文学出版社1990年版,第374页。

② 冯其庸、李希凡《红楼梦大辞典》,文化艺术出版社1990年版,第57-58页。

③ [明]孙高亮《于少保萃忠全传》,内蒙古人民出版社2001年版,第103页。

④ 王立《聊斋志异·八大王的西域传说源流及文化意义》,《中南民族大学学报》2008年第6期。

⑤ [明]张元凯《伐檀斋集》卷十一,文渊阁四库全书本。

⑥ [清]李渔著,单锦珩校点《闲情偶寄》,浙江古籍出版社1985年版,第3页。

⑦ 陈鼓应《庄子今译今注》,中华书局1983年版,第298页。

⑧ [汉]高诱注《淮南子》,上海古籍出版社1989年版,第15页。

⑨ 程蔷《中国识宝传说研究》,上海文艺出版社1986年版,第127页。

⑩ [日]前田慧云等编《卍续藏经》,台湾新文丰出版公司1975年版,第020_p0390b页。