格式塔知觉组织原则诠释下的口译笔记格式安排

2012-11-29刘银燕王晓凤

刘银燕,王晓凤

(浙江工业大学外国语学院,浙江杭州310023)

一、引言

口译,从本质上说,是不同语言之间进行信息传递的口头交际活动。交替传译活动的成败,很大程度上取决于译员对原语信息的记忆。而在大脑无法完全储存和再现所有的原语信息时,笔记就成了一种非常有效的辅助工具。笔记支持着大脑记忆,同时可以储存和提取已记忆的概念结构或感觉模式[1]。但是,笔记也仅仅是脑记的“辅助”而已,其作用在于激活已经储存在大脑中的信息,它永远不能代替脑记。换句话说,口译笔记只是一个“线索”和“触发器”,而不是原语的听写或语码转换。所以评价笔记的有效性并不看它记得“多”与“少”,而是看它是否能有效协助译员进行信息储存、保持、提取和激活。

辅仁大学刘敏华教授这样定义交传笔记:“逐步口译的笔记是透过纸张空间的有效利用,以非特定语言的记号记下,在视觉上提供立即做充分传达之可能性的一种笔记形式。”[2]这个定义强调了两个方面:一个是“记号”,另一个则是“纸张空间的有效利用”或简而言之“格式”。记号和格式都要为“在视觉上提供立即做充分传达之可能性”服务。“记号”属于笔记微观层次符码设计的问题;而“格式”则属于宏观层次的排版问题,即如何优化“记号”的空间配置问题。格式塔知觉组织原则对信息的空间组织和视觉设计具有有效的指导作用,虽然口译笔记的符码空间配置不是因格式塔组织原则而生,但很多原则之所以得到译员的认可并得以传承,其实是因为它们遵守了符合人类认知规律的普遍原则,只是这个事实不易被译员或研究人员意识到。本文希望通过分析格式塔知觉组织原则与口译笔记符码元素的空间配置之间的相通之处,先辨析出这些隐藏在经典口译笔记原则背后的人类认知规律,然后探讨如何进一步利用这些规律帮助译员提高“在视觉上立即做充分传达之可能性”的问题。

二、口译笔记格式的文献回顾

口译员和口译研究者们所提出的口译笔记格式的理论的关注点主要集中在以下两个层面:一是认识层面,即“是怎样的”;二是操作层面,即“该怎么做”。瑞士籍联合国资深口译员Jean Herbert指出,笔记是交传的一个关键点,笔记是对口译员记忆的一种补充,除了一些基本的共同原则可以遵循外,每个口译员都应该有自己的笔记系统①。这样的一个经典的论断被后来的口译员们奉为圭臬。资深译员Jean-François Rozan在1956年出版的《交替传译笔记》一书中提出了缩写、关联词突出、纵向记录、缩进等笔记格式建议[3]。Roderick Jones提出了他的笔记格式原则:笔记内容以SVO结构逐行缩进;留出左侧页边空白;清单竖记;使用缩略、符号、箭头、回指箭头;注明漏记之处;括号提示略记内容等[4]。Noland也指出:“笔记安排要有意图。空白使用要有逻辑性、一致性。”[5]Andrew Gillies又从自己的实战经验出发再次总结了口译笔记的要点并使某些概念更加清晰。比如:结构乃是笔记的灵魂;平行内容平行记;右侧大括号与回指箭头联用;借助字体大小强调意义等[6]。关于中英文交替传译笔记的专著中比较有影响力的是刘敏华教授的《逐步口译与笔记》(1993年第1版),书中教授提出了四种笔记的空间布局形式:纵写式、内宿式、分隔法、重叠法。林超伦认为记笔记要多用线条、缩略、纵向记录、标注口译暂停之处。他还提倡使用中文草书提高书写速度[7]。

纵观以上口译研究,我们发现,职业译员或具有职业译员背景的口译研究者提出的笔记原则与方法常常是基于个人经验,重操作性。而口译活动背后的认知规律自20世纪60年代起才引起了学者们的注意。此类研究虽然在方法上因为种种缺陷而受到过质疑和批评,但应该承认这是一个进步,至少它走出了“经验总结”的套路,在认知科学理论指导下,对口译过程进行了实验、思辨、描述甚至量化分析,所以它至今没有退出历史舞台,还是口译研究的一条主线。而且当今的口译研究还具有明显的跨学科性,强调口译研究与主流认知科学的联姻,并结合认知心理和语言学的新概念开展口译研究[8]。

三、格式塔知觉组织原则与口译笔记格式安排

“格式塔(Gestalt)”这个术语起始于视觉领域的研究,格式塔心理学于20世纪初发源于欧洲,从“心物场”和“同型论”出发,打通现实和心理认知之间的关联。知觉是格式塔心理学理论的核心内容。格式塔知觉理论的最大特点在于强调主体的知觉具有主动性和组织性,并总是用尽可能简单的方式从整体上去认识外界事物[9]。在这方面,格式塔心理学家提出了许多知觉的组织原则,其中的一些原则对于信息的视觉设计有着重要的指导意义。

口译笔记作为一种特殊的编辑与设计,是对原语信息的浓缩式、触发式记录。大多数译员都会设计一些简单的笔记“记号”,或曰“符码元素”,但与此同时译员还应该考虑如何安排这些符码元素的空间位置。笔记符码元素的组合及空间安排主要可以借鉴格式塔组织原则的相似性、接近性、背景和连续性原则等,旨在视觉上为充分传达信息做好准备。也可以说,上述原则为“经典”而“感性”的口译笔记原则提供了“理性”“认知”层面的解释、梳理。

(一)相似性原则

格式塔的相似性原则指出,人总倾向于把相似的元素组合为一个感知单元,所以在编辑排版中他们会把具有相同视觉特征的格式安排或文字看成是同类或具有同等重要性的元素,并用相同的认知力度去理解、记忆它们;但反过来说,那些有明显变化的元素,如字体大小、色彩浓淡,就会被视为更重要的元素,其认知力度也会加强,一般来说在设计中标题字体大小不同可以反映内容的层级关系。

在口译笔记中我们也可以把同类或具有相同重要性的信息附加相同的视觉特征。比如,发言人列举的信息清单可以并排竖记,即让每个条目占一行并对齐,形成一个“认知单元”。这样,当译员回过头来阅读笔记时,看到这样的空间配置马上就会明白,这个组合是一个“清单”,各个元素之间是并列关系,而不会去想它们是不是在构建一个包含不同语法、语义功能的句子。反过来讲,当译员想强调某些元素时,可以采用下划线、画圈或改变字体大小等方式,使它们与其他内容“不相似”,提醒自己稍后要给予其更多的认知力度。这与格式塔的“背景原则”不谋而合。

(二)接近性原则

格式塔的接近性原则说明人们总是在感觉上把空间距离靠近的元素组合在一起,并认为它们有紧密的关联。用于版面设计,包括口译笔记设计时,我们可以通过字符间或句子间距离的远近来表述其构建的信息之间关系的亲疏与层级。举一个简单的例子,记录“但是,中美之间也存在着竞争”这句话。

笔记1:β中US争

笔记2:β 中-US 争

笔记1与笔记2的不同之处在于空格的使用。笔记2中“β②”与“中-US”间的字符间距大于“中-US”之间的字符间距,这说明“中”与“US”之间的关系较与“β”之间的关系更为紧密;同理,它们之间的关系也比与“争”之间的关系更为紧密。意群的划分就这样通过字符间距体现出来了,当译员阅读笔记时,便可将这几个字符传达的意义了然于心。

除了通过物理距离表达信息的层次以外,译员还可以借助“心理距离”来表达信息的层次性。比如,许多译员采用划横向“分隔线”的方式来将信息分层次。无论从感觉还是知觉上讲,短线“分隔”得都不如长线“彻底”,长线给人造成的心理距离感大于短线。所以,被短线分隔的信息之间的关联度肯定是高于被长线分隔的信息之间的关联度。即,分隔线的长短标示着信息的层次性。

(三)背景原则

格式塔的背景原则主要思考的是如何让图形清新呈现于背景之上。一般说来,图形与背景的区分度越大,图形就越被突出从而成为我们的知觉对象。版面的视觉设计就是要让这两部分的信息内容形成鲜明的对比,并且互不干扰。一般来说,大的元素会被理解成前景,而小的元素则会被淡化于背景之中。

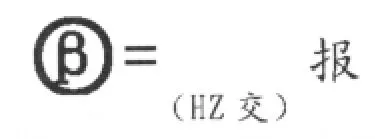

在口译笔记中,既可采用“背景”的策略,也可采用“前景”的策略。比如说,“关联词”是非常重要的元素,也最容易为“生手”所忽略。即使译员把关键词都记下来了,若关联词缺失,则这些信息之间就没有了“纽带”,整段笔记也就成了“断了线的珠子”。所以关联词应该被突出,成为相对于“背景”的“前景”。许多欧洲译员特别强调留出左侧页边空白,专门放置这些关联词。有的译员会把关联词字体放大,甚至外面加一个圈或框,使其突出于其它内容。换句话说,关联词被“前景化”,成了一个“视觉冲击中心”,将译员的注意力吸引过来,然后到自己的工作记忆或长时记忆里去寻找相关的匹配,完成信息的传达。相反,一些具有补充说明作用的修饰成分可以被“背景化”,就是从视觉上减弱他们被强调的程度,比如用略小一点的字体记录它们,笔者建议将其安置在被修饰词的偏左下方或偏右下方(取决于目标语的句法要求前置修饰还是后置修饰),甚至放在括号里面,以显示其略低的“级别”或表明它们仅仅是“次要成分”。例如,“To everybody’s surprise,this was a report about the transportation of Hangzhou.”可以记录为:

这里“HZ交”被“背景化”了,它字体缩小,被放置于被修饰成分“报”的偏左下方,然后用括号括起来,表明其只是一个“次要地位”的修饰成分。之所以放在左边而不是右边,是因为根据目标语(汉语)的习惯,修饰语要前置。而关联词β(表示转折,to everybody’s surprise)被放大,而且外面加了一个圈,成了一个被“前景化”的“视觉冲击中心”,转折意义得到了强调。

但是“视觉冲击中心”也不宜过多过频繁,否则会削减“冲击力度”。因而笔记中被“前景化”的东西不宜太多,除非是极其重要的内容。此外,口译笔记的字符距离宜相对松散一些,这样,如果译员认为后听到的原语信息记录的位置应该提前,那么,松散的字符提供了空间上的可能性,正如上文的例子。

(四)连续性原则

连续性原则指如果一个图形的某些部分可以被看作是连接在一起的,那么这些部分就相对容易被我们知觉为一个整体,或者说我们的视觉倾向于感知连续的形式而不是离散的碎片。如“IBM”公司的标志虽然是由若干块细小图形组成,但人们还是认为它们是三个字母“IBM”,这是因为这些图形碎片采取了一种特殊的排列方式,这种排列方式同样为口译笔记符码元素空间配置提供了启发。

对人眼的生理研究表明,我们每次眼停只能读取6~7个汉字的信息,所以口译笔记中每个“意群”也应控制在7个字以内为宜。此外多数口译员习惯于“竖读”(即“从上到下”而非传统的“从左到右”的阅读模式)口译笔记,所以笔记的每行字也控制在7个字内为宜。在无法将一个长句“浓缩”在一行记完时,口译笔记的一个经典原则就是“缩进记录”,即译员将长句切分为“主语单元”“谓语单元”和“宾语单元”,然后“悬行缩进”。这背后的认知规律就是格式塔的连续性原则。因为“悬行缩进”这种笔记排版方式很容易让人把被缩进的元素理解为是上一行字符的延续,进而会把它们当作是一个整体去感知。

四、结语

需要指出的是格式塔知觉组织原则为口译笔记的“共同原则”提供了认知心理学解释,但这并不排斥译员的“个性”。因为每个译员都有着不同的成长经历、生活环境、专业背景,那么他们的长时记忆中所储存的东西必然不尽相同。口译中能否成功提取工作记忆中的信息,很大程度上与提取方式和译员长时记忆中的相关信息储存方式是否相匹配有关。信息提取激活方式的不同促成了口译笔记系统的个性化。由此推论,笔记的“个性”常常表现在符号与缩略语的组合及使用上,这也说明符号与缩略语的使用不像“格式安排”那样容易“教”。这个推理提示我们,口译笔记教学内容若是涉及笔记格式,可以适当强调“规约性”;若教学内容主要涉及口译笔记符码元素的设计与组合,则应该注重引导与启发,给学生以设计符合自己记忆提取方式的笔记符号的自由。

综上所述,口译笔记教学应该建立在对语言信息的抓取与梳理的基础上,“授之以鱼”和“授之以渔”相结合,不仅帮助学生建立起笔记的基本格式框架,而且还要不断激发学生的主动性和创造力,设计出更多的直接指向话语信息核心意义所在的排版格式和笔记符码,并使之不断成熟、稳定。做到不仅让写下的字说话,不写字的排版与留白也能说话,这样才能“在视觉上提供立即做充分传达之可能性”。

注释:

①转引自李忠陈:《中英互译交替传译笔记难易分析及结构符号设计教学解决方法初探》,上海外国语大学,2009年第10页。

②在笔者的笔记体系中,希腊字母β表示“但是”等转折概念。

[1]Pöchhacker F.Introducing Interpreting Studies[M].London and New York:Routledge,2004:124.

[2]刘敏华.逐步口译与笔记[M].台北:书林出版有限公司,2008:47.

[3]Rozan J F.La Prise de Notes en Interprétation Consécutive[M].Genève:Georg,1956:3.

[4]Jones R.Conference Interpreting Explained[M].Manchester:St.Jerome Publishing,1998:49-64.

[5]Nolan J.Interpreting:Techniques and Exercises[M].Tonawanda:Multilingual Matters Ltd,2005:294-295.

[6]Gillies A.Note-taking for Consecutive Interpreting:A Short Course[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2009.

[7]林超论.实战口译[M].北京:外语教学与研究出版社,2004:4-6.

[8]张吉良.从研究方法看20世纪50年代以来的国际口译研究[J].外语与外语教学,2011(5):63-68.

[9]考夫卡·库尔特.格式塔心理学原理[M].李维,译.北京:北京大学出版社,2010:4.