武夷山旅游生态足迹的动态分析

2012-11-22李洪波孟繁斌李燕燕

○李洪波 池 进 孟繁斌 李燕燕

(华侨大学 旅游学院,福建 泉州 362021)

一 前 言

旅游可持续发展测度的方法很多,如:环境承载(TECC)、环境影响评价(EIA),可接受的改变极限(LAC),生态足迹分析方法(EFA),有些学者还运用了CVM以及能值分析方法来评价资源利用状况。

生态足迹分析方法是近些年来较常用的测度可持续发展的方法,在全球、国家及地区层面和尺度上进行了广泛的应用。

生态足迹分析方法约在1999年被介绍到国内,之后许多学者在国家、区域等不同尺度上进行了应用,为生态足迹分析方法在我国的广泛应用做出了很大的贡献。但到目前为止,国内研究仍然处于方法介绍、讨论和试用阶段,并且研究个案数量有限,多集中在大尺度和中尺度的范畴上[1-12]。

生态足迹分析方法在旅游可持续发展测度中的应用则较晚一些,Colin Hunter[13]首次正式提出了旅游生态足迹的概念,并对生态足迹在旅游研究中的意义进行了讨论;2007 年在其论文The

ecologicalfootprintasakeyindicatorofsustainabletourism[14]中认为生态足迹已经成为可持续旅游研究中一个被广泛采用的指标,提出了净旅游生态足迹和总旅游生态足迹的概念和计算方法。Stefan Gössling 等[15]对2000 年非洲塞舌尔旅游业的生态足迹进行了研究,得出结论认为,在各项资源消费中,航空客运的能源消耗及其排放的温室气体是造成当地环境问题的主要原因;Trista M Patterson 等[16]运用生态足迹分析方法对实际旅游生态足迹和期望旅游生态足迹间的区别进行了研究,并以此为基础提出了事宜性管理的概念。

国内旅游生态足迹研究仍处于探索阶段,席建超等[17]分析了旅游消费生态足迹的基本构成要素,提出了旅游消费生态足迹的计量模型,并以北京市海外旅游者为例,对旅游消费生态足迹进行了分析;李华[18]应用生态足迹分析方法研究了自然保护区不同开发阶段的旅游活动潜力; 杨桂华,李鹏[19]引入了旅游生态足迹的概念,介绍了旅游生态足迹的计算方法,同时还对旅游线路的生态足迹进行了研究。章锦河等[20]对黄山市2002年的旅游生态足迹进行较全面的研究。

国内生态足迹研究呈现出三个发展趋势:其一,由大尺度范畴向中小尺度,甚至微区域范畴研究的发展趋势;其二,由对区域整体生态足迹进行计算分析向对某一特定类型的生态足迹的计算和分析研究的发展趋势[21][22];其三,由简单的以年度为单位进行生态足迹计算,并且仅进行横向比较向以一个时间序列对区域生态足迹进行计算和分析,同时进行横向和纵向比较的研究发展趋势[21][23]。在旅游研究中尚无对某一旅游目的地进行时间序列的纵向讨论和分析。我们认为对某一目的地进行纵向的研究和比较对于研究地而言更有实际意义。

生态足迹分析方法中的缺陷之一是在计算过程中,尤其是在采用“自上而下”时,利用宏观统计数据进行计算时容易忽略所计算对象的中间过程,这样可能出现漏计或重复计算,使结论不准确。而且,在旅游研究中尚无对某一旅游目的地进行时间序列的纵向讨论和分析。

本文是在小尺度上对武夷山进行5(2000-2004)年时间序列的生态足迹进行计算和纵向与横向相结合的分析,为了避免出现上述问题,研究过程中除了参考当地相关统计数据外,还进行了实地调研和访谈。

本文选取武夷山国家风景名胜区、武夷山国家自然保护区和武夷山国家旅游度假区作为研究区域。虽然武夷山是世界自然与文化双遗产地,但就整个区域而言,双世遗地的内容已基本包括在了所选研究区域内,故不再重复。

所选研究区域地总面积为652km2,其中风景名胜区主景区面积70km2,自然保护区面积 570km2,旅游度假区面积12km2。所选择的研究区域承担了武夷山绝大多数的客流量。

二 研究方法

1.时间尺度的选取

研究中选取2000-2004年5年区间作为研究时间尺度。其一,1999 年底,武夷山被正式以世界文化与自然双遗产地身份列入《世界遗产名录》,这也是武夷山旅游发展地一个实质性的飞跃;其二,以5 年作为研究地的时间尺度,对研究地进行动态地旅游生态足迹分析,结合5年里武夷山在旅游业管理上的变化可以进行更深入地分析,避免简单的量化带来的只有计算而缺乏深入分析的不足; 再次,保留对后5年即2005-2010年进一步研究和比较的可能性。

2.数据来源

研究中使用了四类数据,其一,基础数据,包括“三区”的面积、历年旅游人次数、游客人均年生活消费食品类型和数量、各类生物生产性土地的当地当年生产力水平等,这些数据来自福建省、南平市、武夷山市统计年鉴。其二,调查数据,包括各类旅游餐饮、住宿、交通、游览、购物、娱乐等设施的面积,各类旅游设施的使用率、游客构成、游客消费构成、游客区内平均旅行距离、游客交通工具的选择、旅游商品价格、游客平均旅游天数等,调查对象包括游客与当地各类旅游企事业单位。本研究采用访谈式调查获得数据。其三,标准数据。包括全球食物的土地类型和年平均生态生产力、世界单位化石燃料生产土地面积的平均发热量与折算系数、各种交通工具的单位平均距离的能量消耗量、均衡因子等,数据来源于相关的研究文献[15][24][25];其四,估算数据。由于所需数据的复杂,很多数据无法直接通过年鉴或调查获得。因此,必要时需根据已获得的数据进行相应的计算,得出估算数据。

3.计算方法

由于在研究区域内,大多数的休闲娱乐设施都附属在游客所居住的酒店,为了避免重复计算,故本研究中没有进行休闲娱乐的生态足迹的计算,仅介绍了其计算方法。

(1)生态足迹分析方法的基本模型

(1)

式中,i为消费商品和服务的类型;EF为总的生态足迹;N为人口数;ef为人均生态足迹;ri为均衡因子;ci为第i类商品的人均消费量;pi为第i类消费商品的世界平均生产能力。

生态承载力计算模型

(2)

式中,j为生态生产性土地的类型;EC为区域总的生态承载力;N为人口数;ec为人均生态承载力;aj为人均生态生产性土地面积;rj为均衡因子;yj为产量因子。

生态赤字或生态盈余计算模型

ES/ED=EC-EF

(3)

式中,ES代表生态盈余;ED代表生态赤字。

(2)旅游生态足迹的计算说明

根据旅游活动的六要素“食、住、行、游、购、娱”,可将旅游生态足迹的计算分为旅游餐饮生态足迹、旅游住宿生态足迹、旅游交通生态足迹、游览观光生态足迹、旅游购物生态足迹和休闲娱乐生态足迹六部分,分别计算后叠加求和,即得某个区域的旅游生态足迹。

旅游餐饮生态足迹的测算主要包含三个方面:一是向游客提供的宴会、地方风味餐、自助餐及饮料等服务项目的餐饮设施建筑用地面积;二是游客各类食物消耗所转化的生态生产性土地面积;三是为游客提供餐饮服务的能源消耗所转化的化石能源地面积。

在进行计算过程中主要考虑研究地具体情况,对计算内容作了选择。

第一,在武夷山的旅游活动中,娱乐活动部分与住宿、餐饮往往合为一体,且能量、资源消耗与后两者重叠,为避免重复计算,故未对娱乐足迹进行计算;

第二,在生态足迹的计算过程中,由于不同类型土地生产力以及区域差异性往往会导致数据的差别过大,不具有可比性,所以,人们在运用生态足迹方法时,设计了一系列的常数,例如,均衡因子、产量因子等。虽然,有些学者运用了一些区域因子(常数),但这样会使计算结果无法进行区际或全球比较。本文在计算过程中一律选用国际通用的相关常数,见文献[15][24][26]等。

三 武夷山旅游生态足迹的动态分析

1 .旅游餐饮生态足迹

在进行旅游餐饮生态足迹计算时,由于调研中发现在所选定的研究区域内,游客的用餐地主要是在所居住的酒店,故为了避免重复计算,将旅游餐饮设施的建筑用地部分忽略不计,即令ΣSfood=0。

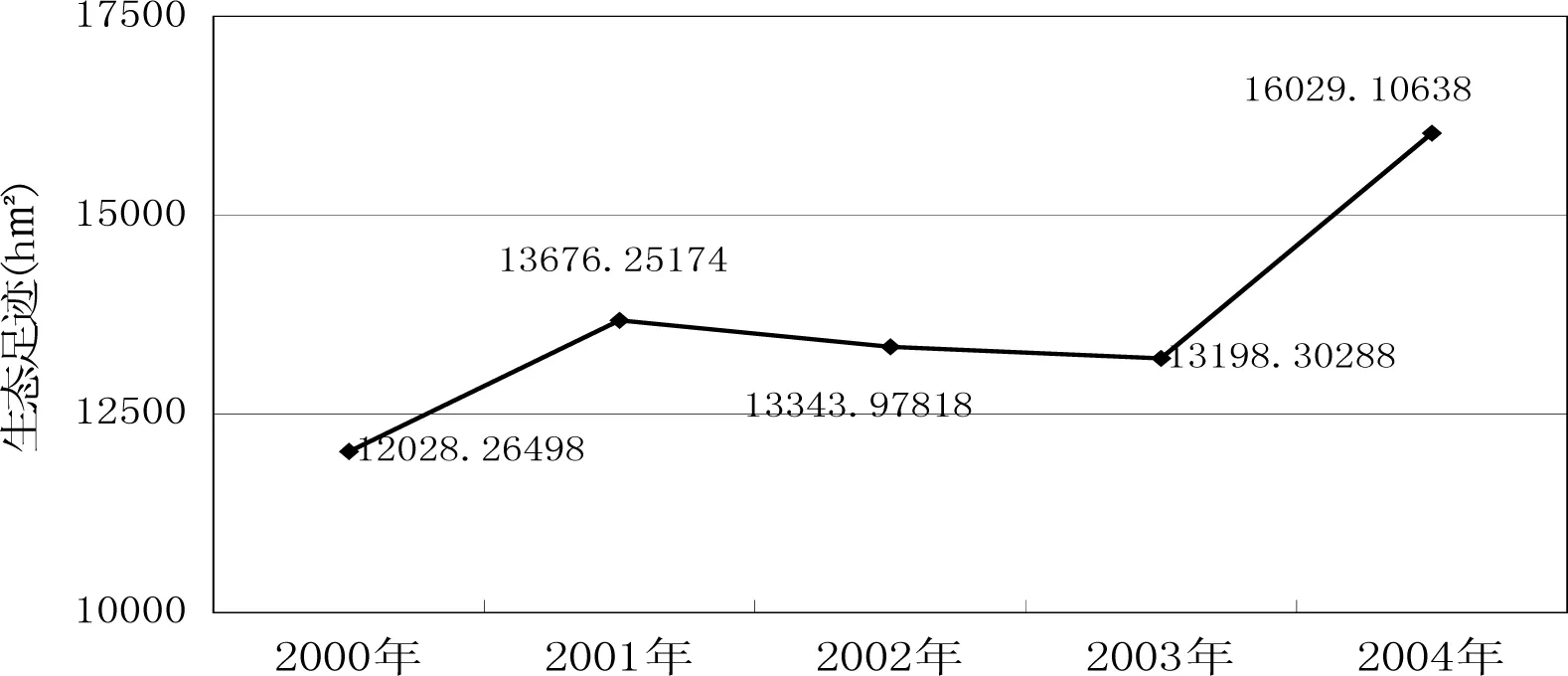

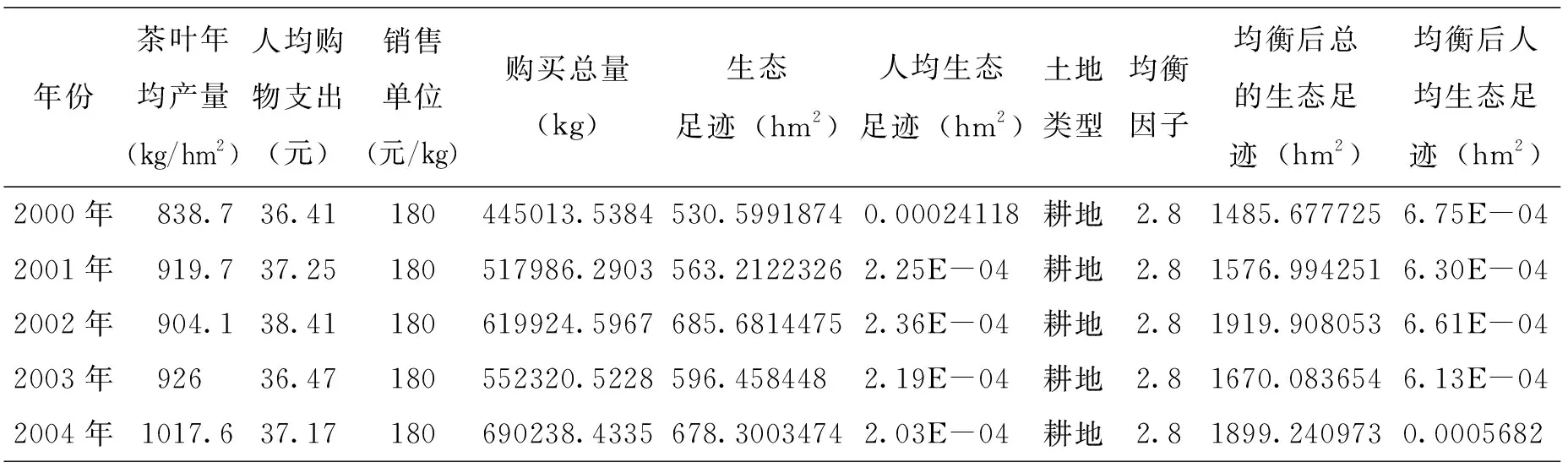

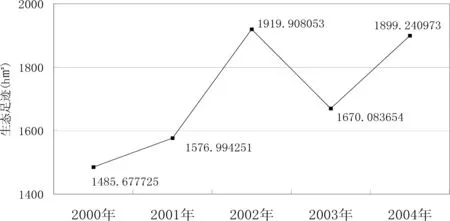

通过计算得出武夷山旅游餐饮生态足迹动态曲线,如图1、图2,由于餐饮生态足迹的资源消费量表太多,文章篇幅有限,故没有列出。

图1 武夷山旅游餐饮生态足迹变化曲线

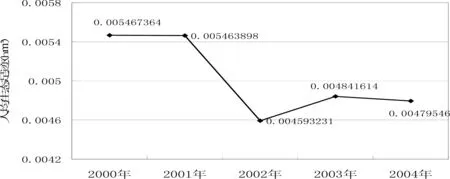

图2 武夷山旅游餐饮人均生态足迹变化曲线

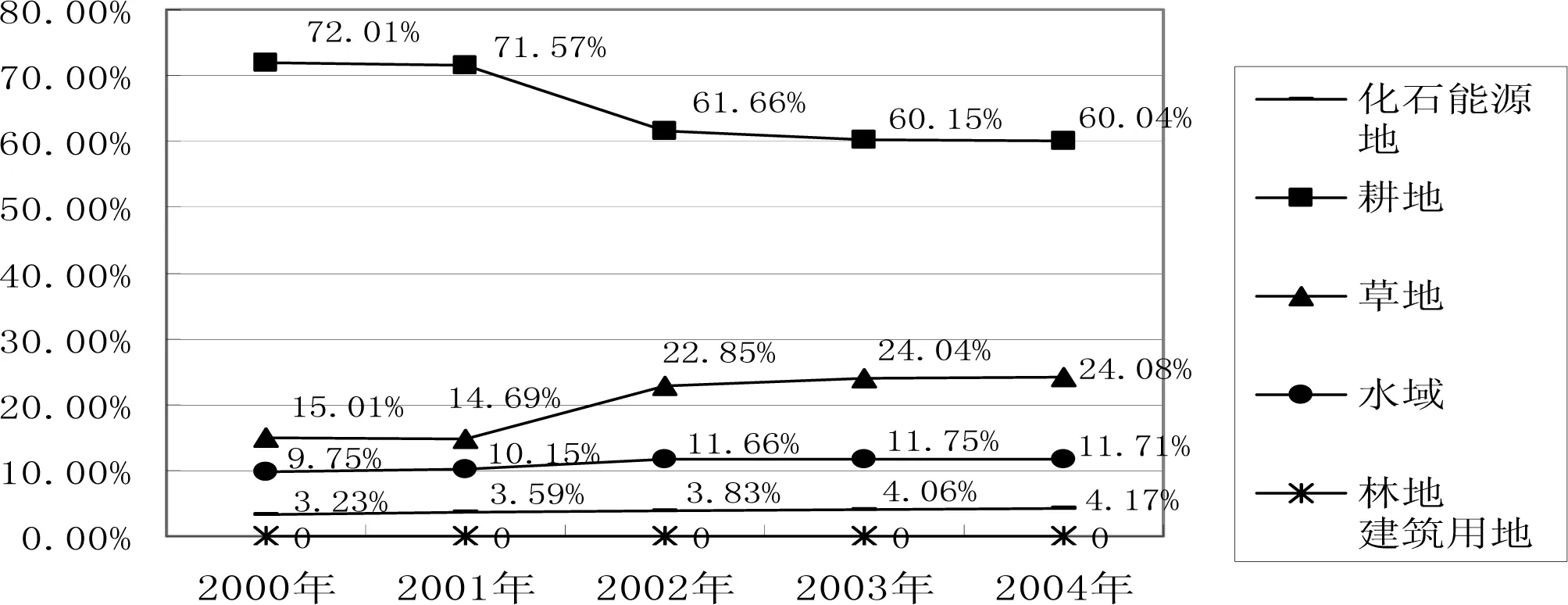

可以看出,(1)2000-2004 年武夷山旅游餐饮生态足迹基本呈上升趋势,其直接原因是游客数量的增加,武夷山2000 年全年接待游客总量为220万人次,而2004年达到了334万人次(武夷山市统计年鉴),2000-2001年和2003-2004年的增长幅度最明显,前者如前文所述,是由于1999年底申报世遗成功后所呈现的明显发展,而后者则是由于“非典”的原因所致。从人均生态足迹曲线图上看,虽然2001-2002 年游客人数有所增加(增长了16.07%),但人均生态足迹有小幅下降,主要原因有二,其一,游客平均逗留天数下降(降幅6.29%,2001年为1.59 天,2002 年为1.5天); 其二,游客在武夷山旅游过程中食物消费类型和方式发生变化,或者说团队餐的消费量在下降,而其他民间餐饮的消费在增长,同时也说明个性化旅游,自助旅游方式在不断增加。(2)现代化的设施、设备的增多,游客对能源使用方式的变化使得化石能源地类型的生态足迹的比重不断增大。(3)值得一提的是,在旅游餐饮生态足迹六类生态生产性土地中,水域类占了24.08%,居第二位,而武夷山的水产品是非常有限的,因此需要由区域外供给,见图3

图3 武夷山旅游餐饮生态足迹中六种类型生态生产性土地比例汇总

总体上讲,旅游客流的规模( 旅游人次,逗留天数) 是影响旅游餐饮生态足迹的关键因子之一;游客消费模式是另一个主要的影响因子。

2 . 旅游交通生态足迹

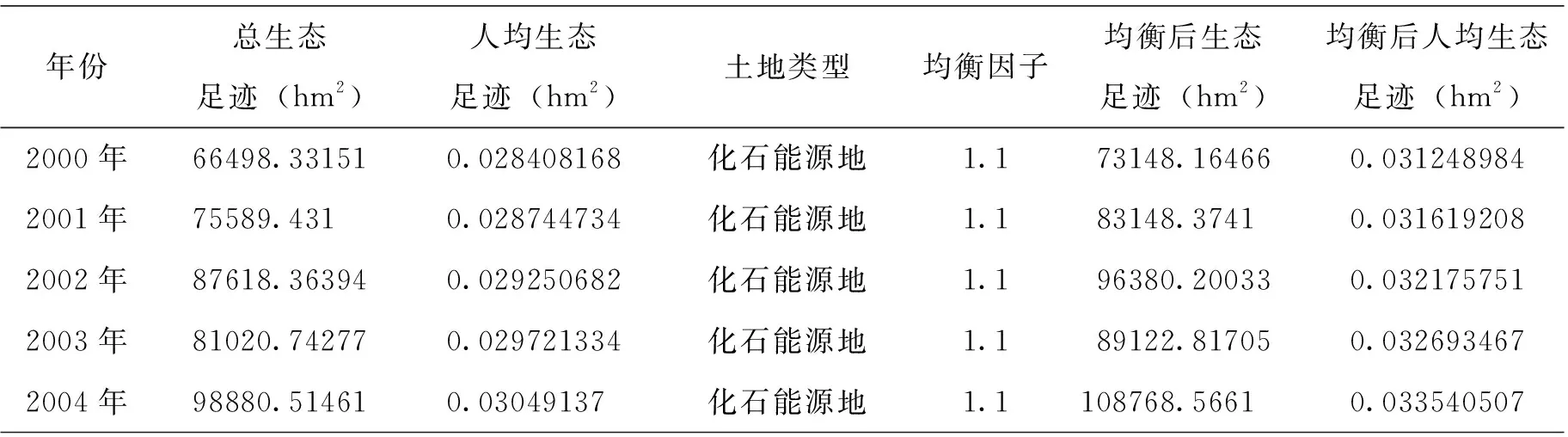

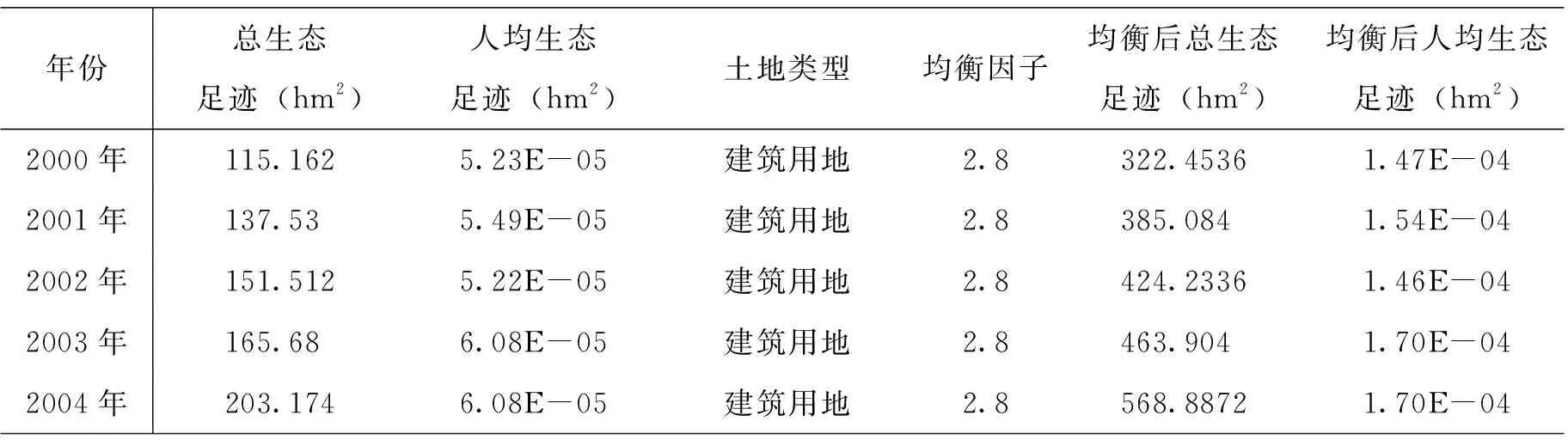

由于机场、火车站、汽车站等公共交通设施大多不在研究区域内,景区内的交通设施的建成地已包含在游览观光生态足迹的计算中,因此在交通生态足迹计算中令ΣStransport=0,仅仅计算了能源消耗部分的生态足迹,结果如表1。

表1 2000-2004年旅游交通生态足迹中能源部分帐户汇总

根据调查( 随机选取100名游客进行访谈式调查) ,游客主要通过飞机、火车、长途巴士和自驾车等四种交通方式进入武夷山,其比例分配如图4。

图4 武夷山游客交通工具的使用情况[注]说明:由于武夷山的航线较少,所以有部份游客到武夷山是通过中转方式,前段旅途乘机后段旅途采用其它交通方式,为了便于计算把此处旅客看作直接乘坐飞机到达。

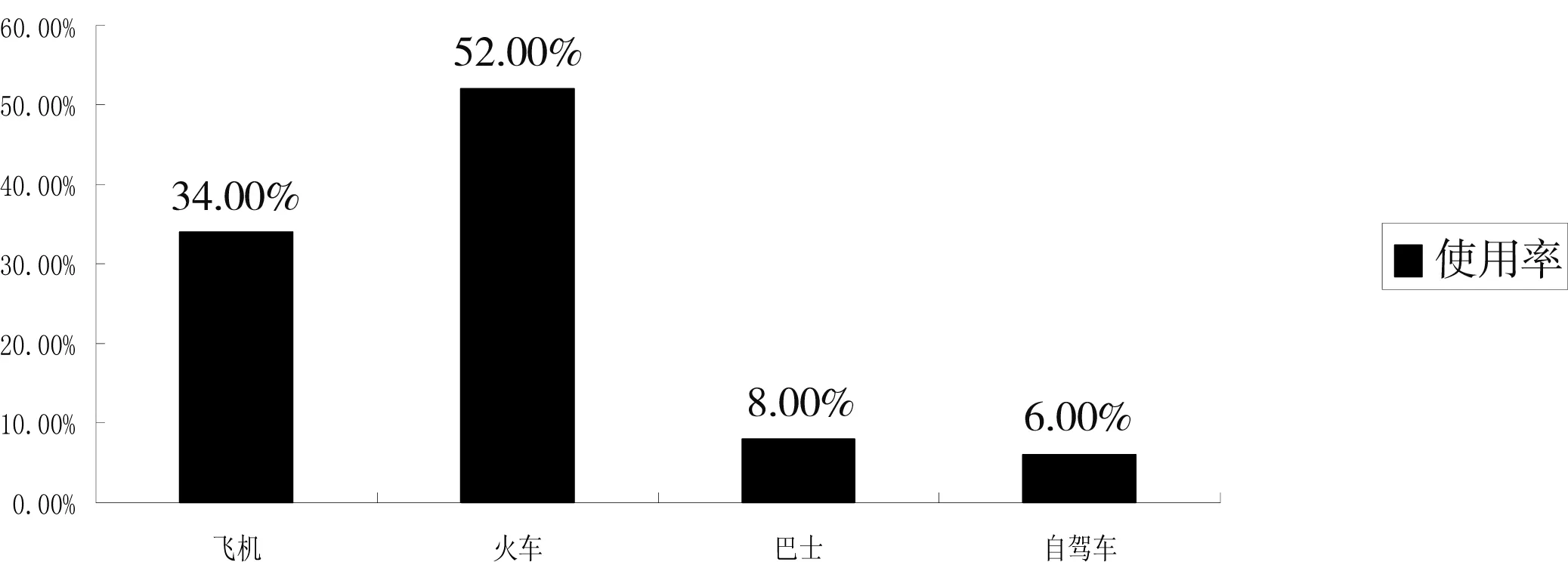

图5 国内客源市场分布情况

武夷山旅游交通生态足迹,人均交通生态足迹以及交通能源消耗5年内均呈现明显增长趋势,年均增长约14.15%。 在不同交通方式所占比例中,国内短途航空、铁路所占比例最高,而且5年内均一致,如2004年,国内短途航空所占总生态足迹的比例为50.707%,火车为23.337%,说明:(1) 武夷山游客以1000-500公里范围内的国内客源市场为主,如图5所示;(2)虽然乘火车旅行的游客数量(52.0%,2004年为例)大于乘飞机的游客数量,即使不包括长途飞机的游客所占的生态足迹,国内短途航空交通方式所占的生态足迹也大于铁路交通,可见航空运输的能源消耗远大于铁路(5年内均一致)。

3.旅游住宿生态足迹

旅游住宿生态足迹主要包括两部分:ΣSaccom mod ation,各种类型旅游住宿设施的建筑面积之和;ΣEaccom mod ation,各种旅游住宿中产生的能源消耗所转化的化石能源地之和。

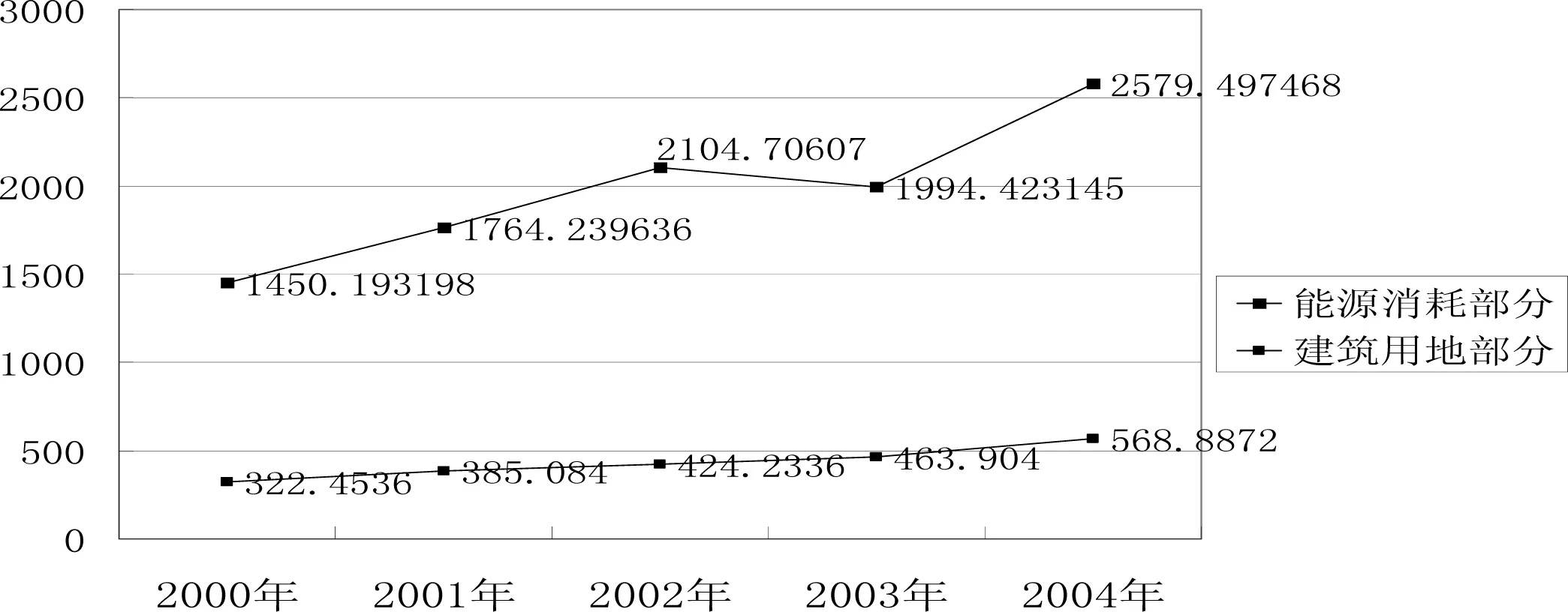

武夷山旅游住宿设施中高星级酒店较少,在计算中将没有星级标准的酒店都视为普通旅馆,因为不同等级的酒店的床位数和能源消费标准是不同的,如表3所示。因此计算得出武夷山2000-2004年旅游住宿生态足迹如表2、表3。

表2 2000-2004年旅游住宿生态足迹中建筑用地部分帐户

表3 2000-2004年旅游住宿生态足迹中能源部分帐户

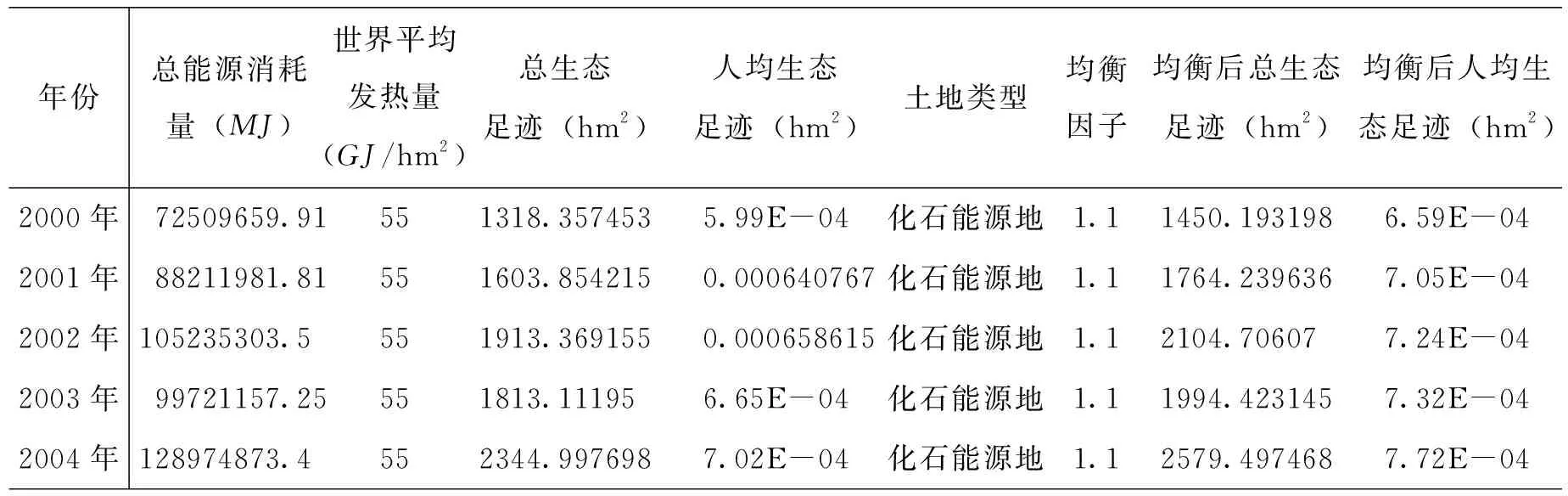

2000-2004年,由于游客数量的不断增加,旅游住宿生态足迹也在不断增长,如图6。

图6 武夷山旅游住宿生态足迹中建筑用地部分和能源消耗部分变化曲线

就5年比较而言,建成地类型的生态足迹变化不大,但能源消耗却有较大幅度的增长,2000-2002年,2002-2004年分别增长了31.08% 和18.417%,最主要的原因是游客数量的增加促使客房周转率的提高以及酒店中各种设施、设备的增加。

4. 旅游观光游览生态足迹

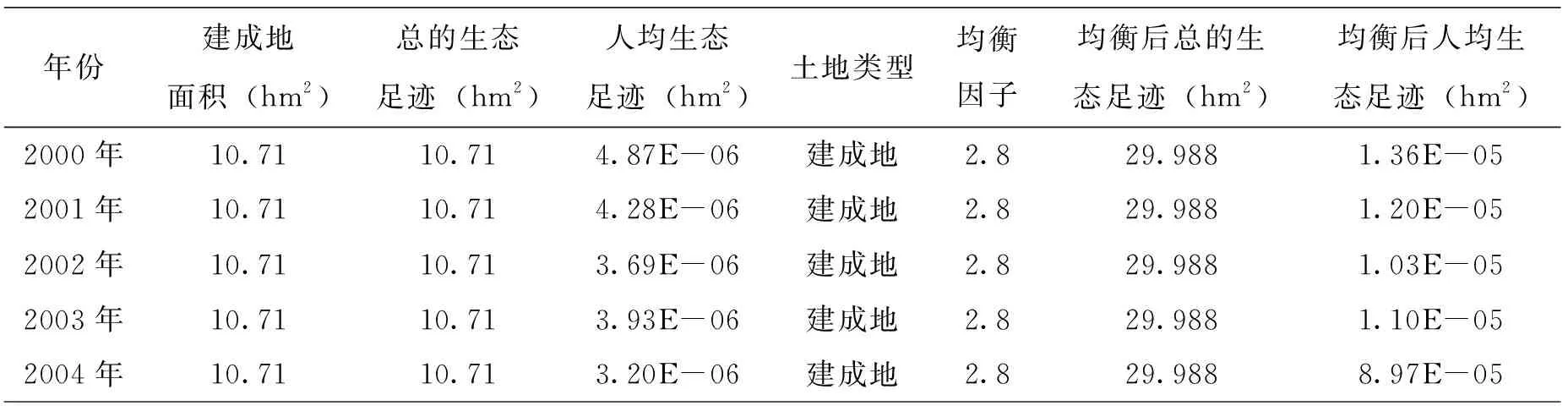

1998年武夷山筹资建设了15.3公里的高星环景公路,除此之外,景区内的游步道,观景空间相对很小,故忽略不计,因此,计算游览观光生态足迹时仅包括了高星环景公路和部分保护区景区点的道路,计算结果如表4。

表4 游览观光生态足迹中建成地部分帐户

5年间,武夷山总游览观光生态足迹变化不大,但人均生态足迹和人均建成地类型生态足迹却有较大幅度的下降,实际上是,在总的生态足迹基本不变的情况下,游客数量的增加而导致人均生态足迹的减少,说明旅游质量在下降。

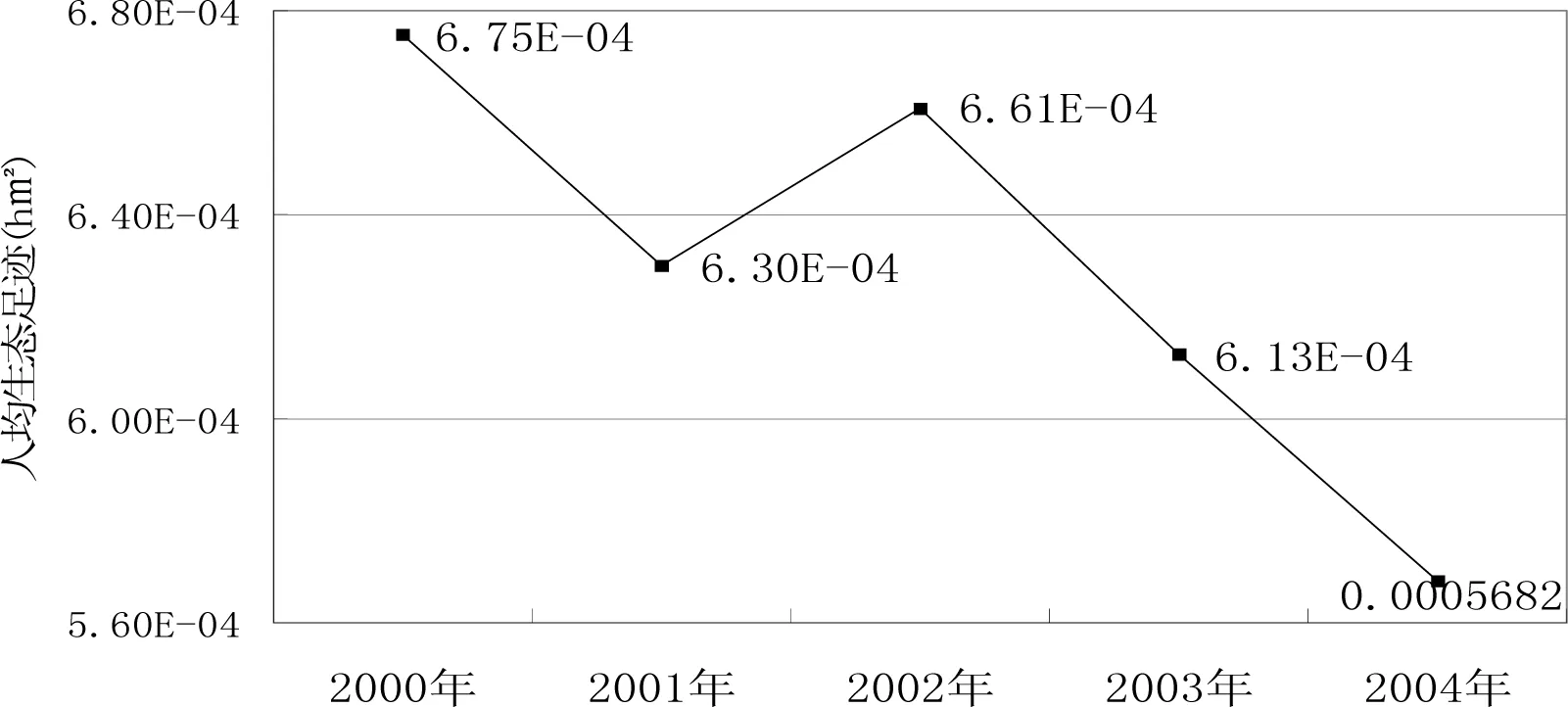

5.旅游购物生态足迹

旅游购物生态足迹计算中包括购物设施的建筑用地面积和旅游商品消费量所转化的生态生产性土地面积,由于在研究区域内,纯粹用于购物设施的用地量很少,故将其忽略不计。武夷山旅游商品中主要包括茶叶、土特产品、工艺品和音像图书制品等,其中茶叶在旅游购物中占有最大比重,所以计算中假设游客的商品消费支出全部用于购买茶叶,计算结果如表5。

表5 旅游购物生态足迹中游客消费部分帐户

5年间人均生态足迹有较明显下降,主要由于生态生产性土地的年均生产力的提高,亩产提高了12.5%,如图7、图8。

图7 武夷山旅游购物生态足迹变化曲线

图8 武夷山旅游购物人均生态足迹变化曲线

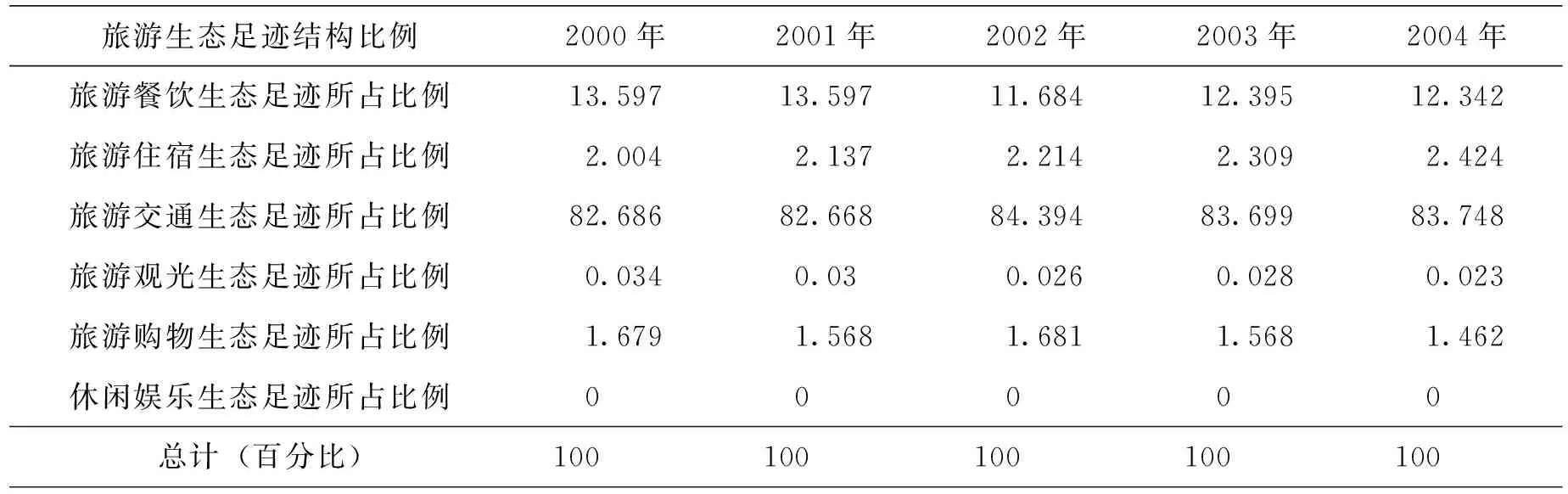

6. 武夷山旅游生态足迹动态综合分析

(1)旅游生态足迹综合分析

综合上述分析,我们发现武夷山旅游生态足迹(2000-2004) 总趋势是增长的,旅游交通和旅游餐饮生态足迹构成了总生态足迹的两个最主要部分,如表6,

表6 2000-2004年武夷山旅游生态足迹中六大类所占比例汇总表

这一结果与章锦河,Stefan Gössling[15]分别计算的黄山市2002 年旅游生态足迹,Seychelles研究的2002年旅游生态足迹的结果基本一致。“就这一结论而言,从生态学的视角看,航空旅行是不值得提倡的”。

(2) 武夷山旅游生态承载力综合分析

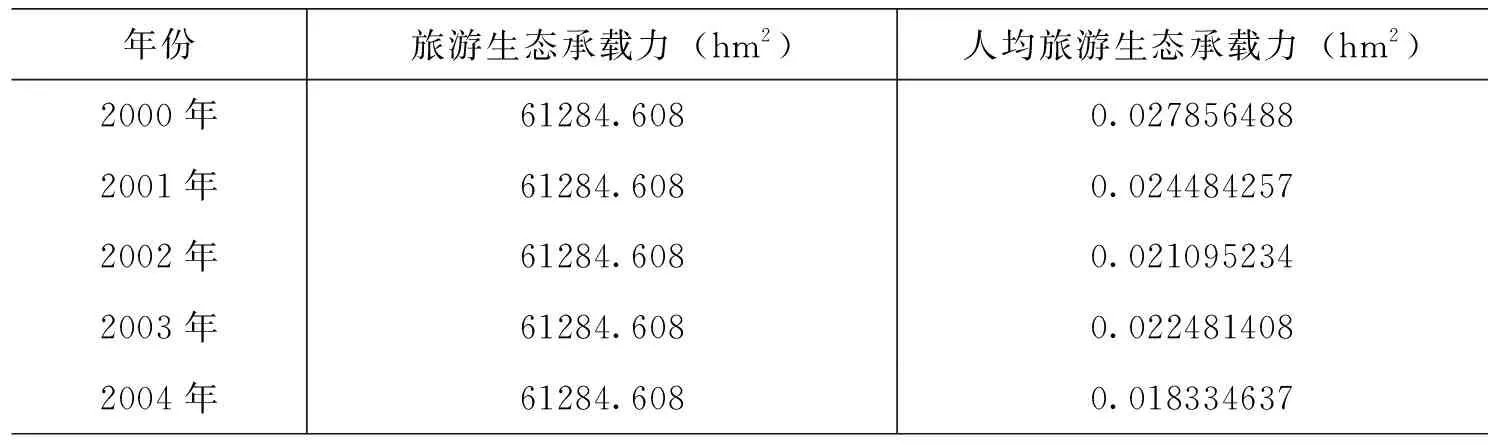

将所选取的研究区域主要视为建成地和林地进行旅游生态承载力的计算如表7。

表7 2000 - 2004年武夷山旅游生态承载力与人均旅游生态承载力汇总表

武夷山2000-2004年总的生态承载力没有发生变化或者变化很小,故忽略不计,而由于5年间游客数量的不断增长,人均生态承载力却不断下降,也就是说人均可利用的资源量在不断减少,旅游景区点的生态压力在逐年增大。

(3) 武夷山旅游生态赤字或盈余综合分析

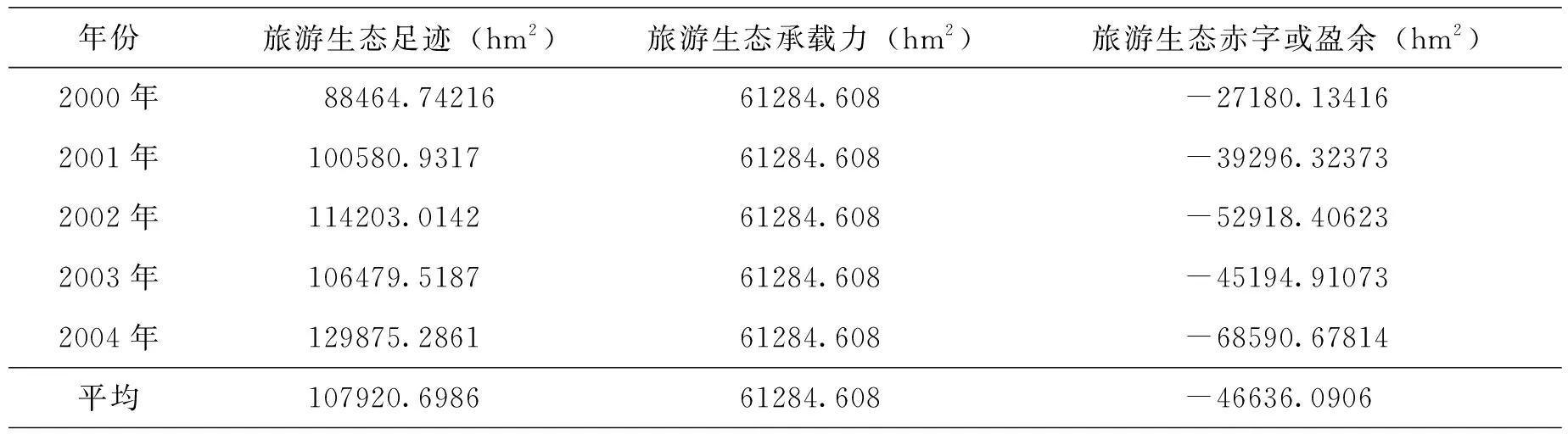

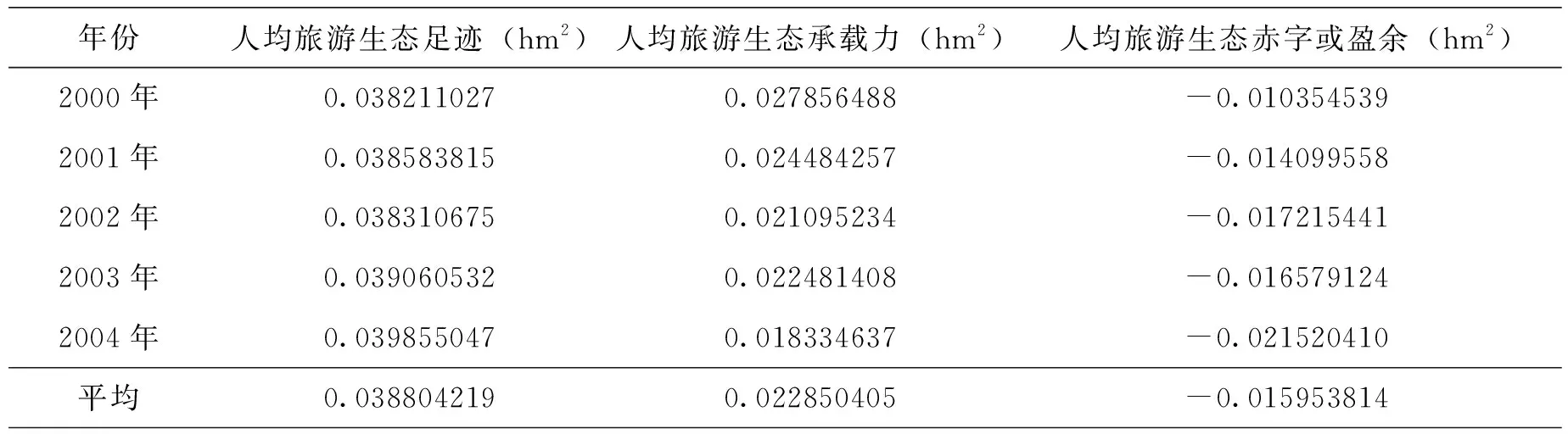

将武夷山旅游生态足迹和生态承载力相“叠加”得出其旅游生态赤字或盈余情况如表8、表9。

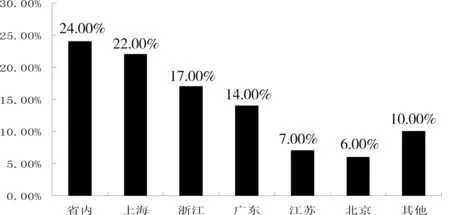

表8 2000-2004年武夷山旅游生态足迹状况汇总表

表9 2000-2004年武夷山人均旅游生态足迹状况汇总表

注:承载力中包括了生物多样性保护所占比例12%。

在研究区域内几乎没有其他产业,人口稀少,故上述两表中所表达的生态赤字情况基本上可以被认为说明了武夷山主要景区点的可持续发展状况。

武夷山2000-2004年旅游生态足迹平均值为107920.6986hm2,旅游生态承载力平均值为61284.608hm2,平均存在46636.0906hm2的旅游生态赤字。年均旅游生态足迹是旅游生态承载力的1.7倍,也就是说,如果要满足每位游客的需求,那么就需要1.7个武夷山。

四 结论与分析

1.在研究区域尺度上,武夷山的旅游业处于不可持续发展的状况,生态赤字为46636.0906hm2。

2.影响旅游生态足迹大小的关键因子是旅游交通,尤其是航空旅行方式以及餐饮; 其次是游客人次,旅游逗留天数及消费模式等。

3.2000-2004年间旅游生态赤字不断增大,说明旅游景区的生态压力增大,同时也带来了旅游质量、景区服务质量的下降,主管部门过于关注旅游人次的增加而忽略了质量问题。 5年间年均旅游生态足迹是旅游生态承载力的1.7倍就足以说明此问题; 这也说明了“旅游者的跨区域流动性,引起旅游生态足迹的区际转移与交换,导致生态责任的区际转移与生态影响扩散”。武夷山如果维持现有游客需求的满足,将有约43% 的资源供给来自区域以外,而目的地仅能提供57% 左右的资源供给(忽略全球尺度的分割比例)。如果将2000-2004年武夷山人均旅游生态足迹的均值(0.038804219hm2)和总的旅游生态承载力均值(61284.608hm2)建立函数关系,可得出武夷山旅游可持续发展的年接待游客上限约为158万人次。

4.在运用生态足迹分析方法对武夷山进行研究时,由于所选研究区域的特殊性,仅从较“纯粹”的旅游景区的小尺度层面上进行了研究,故没有将当地居民的生态占有包括在讨论的范围内,这种做法是否合理还有待商榷。

近几年来,武夷山利用各种方式进行了大量的宣传促销活动,例如,筹建中的“武夷印象”大型实景表演。除了主景区之外,以其他方式进行的旅游项目开发也在不断发展。据武夷山官方统计2006年接待游客440万人次,而2007年将达到520万人次(未正式公布),与我们的研究结论相比差距是非常巨大的。 在实地采访过程中得知,新组建的武夷山自然保护区管理局领导班子也将更加保护区的旅游发展,当地工作人员认为武夷山自然保护区的合理年旅游接待量可以在10-15万人次,而目前仅有3-4万人次/年。上述情况必然会使整个武夷山的旅游也发生较大的变化,这些都将是我们对其下一个5年旅游发展状况所要研究的内容。

5.导致武夷山旅游生态足迹出现赤字的主要部分是外部交通和餐饮、住宿。作为旅游地而言,不具有改变外部交通的能力,在这种情况下武夷山旅游生态足迹赤字的主要因素就是目的地建设以及环境维护的政策和模式。武夷山的整体产业结构相对简单,旅游业是当地的基础和支柱产业,因此旅游业的发展方式同样会深刻地影响到武夷山的自然环境状况。例如,武夷山国家级度假区中酒店数量已达300多家,建成地规模逐渐增大,俨然已经成为一个集镇式的商业区。

基于此,武夷山减少旅游生态足迹赤字应从以下几方面着手。其一,改变旅游业态形式,变传统大众型旅游为个性化、小众型旅游,增加目的地旅游活动类型,分流主景区游客数量;其二,建设集约化土地利用模式;减少大面积土地开发利用,维护自然生态系统的完整性;第三,控制游客数量,增加游客停留时间,降低由于景区外部交通而发生的旅游生态足迹。

参考文献:

[1] 杨开忠,杨 咏,陈 洁.生态足迹分析理论与方法[J]. 地球科学进展, 20001,5(6):630-636.

[2] 苏 筠,成升魁,谢高地.大城市居民生活消费的生态占用初探[J]. 资源科学,2001,23(6):25-29.

[3] 李利锋,成升魁.生态占用——衡量可持续发展的新指标[J]. 自然资源学报,2000,(4):375-382.

[4] 徐中民,张志强,程国栋.当代生态经济的综合研究综述[J]. 地球科学进展,2000,15(6):688-694.

[5] 徐中民,程国栋,张志强.生态足迹方法:可持续性定量研究的新方法——以张掖地区1995年的生态足迹计算为例[J]. 生态学报,2001,21(9):1484-1493.

[6] 张志强,徐中民,程国栋. 生态足迹的概念及计算模型[J]. 生态经济,2000,(10):8-10.

[7] 李金平,王志石.澳门2001年生态足迹分析[J]. 自然资源学报, 2003,18(2):197-203.

[8] 王书华,毛汉英,王忠静.生态足迹研究的国内外近期进展[J]. 自然资源学报,2002,17(6):776-782.

[9] 张志强,徐中民,程国栋. 中国西部12 省(区市)的生态足迹[J]. 地理学报,2000,56(5):599-610.

[10] 徐中民,张志强,程国栋,等.中国1999年生态足迹计算与发展能力分析[J]. 应用生态学报,2003,14(2):280-285.

[11] 刘 淼,胡远满,等. 生态足迹方法及研究进展[J]. 生态学杂志,2006,25(3):334-339.

[12] 刘 红,王 慧,等. 生态安全评价研究述评[J]. 生态学杂志,2006,25(1):74-78.

[13] Colin Hunter. Sustainable tourism and the ecological footprint[J]. Environment, Development and Sustainability, 2002,4(1): 7-20.

[14] Colin Hunter, Jon Shaw. The ecological footprint as a key indicator of sustainable tourism[J]. Tourism Management, 2007,(28):46-57

[15] Stefan Gössling, et al. Ecological footprint analysis as a tool to assess tourism sustainability[J]. Ecological Economics. 2002, (43): 199-211

[16] Patterson T M, et al. Adaptive environmental management of tourism in the Province of Siena, Italy using the ecological footprint[J]. Journal of Environmental Management (2006),doi:10.1016/j.jenvman.2006,(4):17.

[17] 席建超,葛全胜,成升魁,鲁春霞.旅游消费生态占用初探——以北京市海外入境旅游者为例[J]. 自然资源学报,2004,19(2):224-229.

[18] 李 华. 保护区旅游潜力评价体系初探——生态足迹理论的应用[J]. 绿色中国,2005,(14): 43-45.

[19] 杨桂华,李 鹏. 旅游生态足迹:测度旅游可持续发展的新方法[J]. 生态学报,2005,25(6):1475-1480.

[20] 章锦河,张 捷. 旅游生态足迹模型及黄山市实证分析[J]. 地理学报,2004,59(5):763-771.

[21] 刘 淼,胡远满, 常 禹,等. 生态足迹改进方法及其在区域可持续发展研究中的应用[J].生态学杂志,2007,26(8):1285-1290.

[22] 李 鹏,杨桂华.云南香格里拉旅游线路产品生态足迹[J].生态学报,2007,27(7):2954-2963.

[23] 张红霞,苏 勤,等. 1990-1999年安徽省生态足迹的动态测度与分析[J]. 生态学杂志,2006,25(1):39-44.

[24] Wackernagel M, Onisto L, Bello P, et al.. National natural capital accounting with the ecological footprint concept[J]. Ecological Economics, 1999,(29): 375-390.

[25] Wackernagel M. The ecological footprint of Santiago de Chile[J] .Local Environment, 1998, (3):7-25.

[26] 李江天,甘碧群. 基于生态足迹的旅游生态环境承载力计算方法[J]. 武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2007,29(2):96-107.