动物科学专业创新型人才培养模式的思考与实践

2012-11-22杨小林长江大学动物科学学院湖北荆州434025

杨 烨,杨小林,杨 军 (长江大学动物科学学院,湖北 荆州 434025)

动物科学专业创新型人才培养模式的思考与实践

杨 烨,杨小林,杨 军 (长江大学动物科学学院,湖北 荆州 434025)

培养具有创新精神和创新能力的动物科学专业人才,是我国农业高等教育所面临的新挑战。介绍了长江大学动物科学学院所制定的以“项目+基地”的课程体系为依托的“3+1”产学研合作创新型人才培养方案的具体内容及其实施效果。

动物科学专业;创新型人才;培养模式

畜牧业是关系国计民生的重要支柱产业。目前我国畜牧业年产值已达到1.4万亿元,占农业总产值的34%。畜牧业的快速发展,对动物科学专业人才的要求也越来越高,培养具有创新精神和创新能力的动物科学专业高级专门人才,是农业高等教育所面临的新的挑战。“创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力”[1]。2012年“中央一号文件”对畜牧业的科技创新做了全面部署,农业部也提出了2012年为“科技促进年”。这些都表明科技创新在促进畜牧业的跨越发展中具有主要作用。目前,畜牧业的科技贡献率已经超过50%。但是随着畜牧业的快速发展,“人才荒”也日益加剧,因此培养具有创新精神和创新能力的高级专门人才,是我国农业高等教育的职责。

创新型人才的基本素质特征包括合理的知识结构、以创新思维和创新能力为特征的智力和能力、以创新精神和创新意识为中心的自由发展个性、积极的人生价值取向和崇高的献身精神、强烈的竞争意识和国际视野、强健的体魄和健康的心理等6个方面[2]。创新型人才培养模式是指以培养学生创新意识、创新精神和创新能力为基本目标的教育教学方法体系的总称[3];而我国农林院校创新型人才培养模式,主要是指农林高等院校根据农林科技发展需求和创新型人才素质特征,在学生全面发展基础上为培养具有创新意识和实践能力的高层次农林科技人才而采取的人才培养策略体系,即在教育理念、管理方式、课程教学、科研实践和社会服务等方面为培养农林科技创新型人才而采取的方法体系[4]。

为培养具有创新精神和创新能力的动物科学专业人才,长江大学动物科学学院针对动物科学专业的特点,通过多年的摸索,制定并实施了“项目+基地”的“3+1”产学研合作创新型人才培养模式,取得了较好的效果。

1 动物科学专业创新型人才培养模式的构建

1.1 “项目+基地”的课程体系

“项目”是指教师承担的各类科研项目,“基地”是与动物科学学院开展多方面合作的饲料和养殖公司。“项目+基地”的课程体系是指以科学研究项目为载体、基地为依托的系列课程。长江大学动物科学学院作为长江大学首批产学研合作教育试点单位,早在2003年就开始进行动物科学专业人才培养体系的改革,重点进行了专业课程体系的改革,主要在专业课的设置、理论教学环节、实践教学环节等方面进一步与生产实际相适应,通过近几年的实践和不断完善,基本形成了“项目+基地”的课程体系以及适应社会需要的创新人才培养方案,并将这些研究的成果逐步应用到动物科学专业的教学计划和教学活动中。

目前,动物科学学院每个专业基本确定了10多个主要的产学研合作教育基地,并签订了合作培养的协议。有了这些基地,学生既可以在公司进行生产实习,又可在学校接受公司的相关培训。如动物科学专业的主要基地为一些大型饲料公司和规模化的猪禽养殖场等。每一个基地都以项目为载体,由一系列课程(2~4门专业课程加1~2门实训课程)教学进行培养,形成系列课程链。

1.2 “3+1”产学研合作创新型人才培养模式

“3+1” 产学研合作创新型人才培养模式是“项目+基地”产学研合作教育的载体,“3”是指学生用3a时间在学院接受专业基础能力教育和专业技能训练,“1”是指学生在完成基础理论学习的基础上,用1a时间在产学研合作教育基地进行实践能力的训练和毕业论文的相关工作,是学生毕业前重要的实践环节。“3+1”人才培养模式实质上是探索如何培养学生理论学习和实践创新的能力。创新型人才培养模式的建立,实现了学校与企业、社会2个育人主体的良好结合,实现了学校培养人才目标与企业、社会人才需求目标的良好结合,让学生在科学研究、实际生产、科技推广和技术开发岗位上接受训练,使学生的创造创新能力得到更大程度的发挥,这样培养出来的人才能够尽可能满足社会和用人单位的需求。

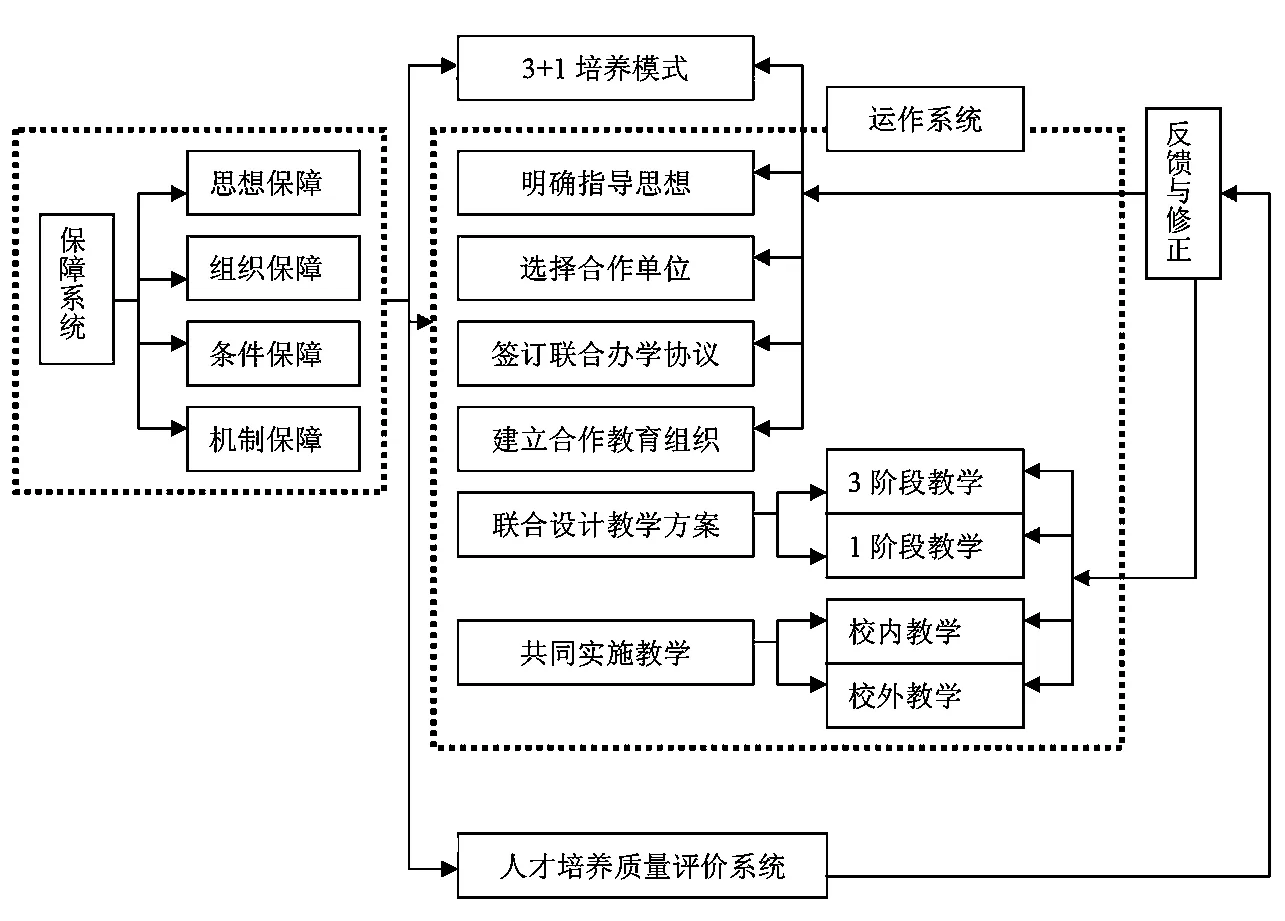

图1 “3+1”创新型人才培养模式总体框架

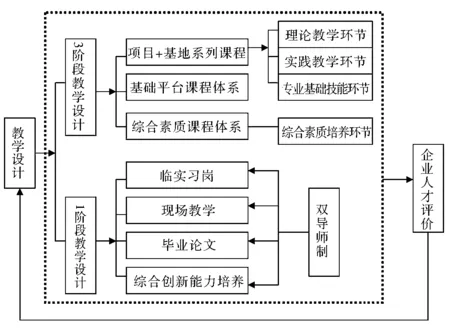

图2 “3+1” 创新型人才培养模式的教学设计方案

(1)“3+1” 产学研合作创新型人才培养模式的总体构架 “3+1” 产学研合作创新型人才培养模式主要包括3个系统:运作系统、人才培养质量评价系统以及保障系统,其总体构架如图1所示。其中保障系统为人才培养模式的运作提供支持,提供人才培养质量评价体系来合理评价运行系统的质量,并通过反馈系统对运作系统提出修改的内容。

(2)基于“3+1” 产学研合作创新型人才培养模式的教学设计 “3+1” 产学研合作创新型人才培养模式的教学设计主要包括2个部分:即“3”阶段教学设计和“1”阶段教学设计,如图2所示。“3”阶段教学设计是指在专业基础能力教育和专业技能训练中,结合学院的培养目标和企业的需求,建立“项目+基地”的课程体系;“1”阶段教学设计是指在产学研合作教育基地的实践环节中,充分利用学校和企业教育资源,采用“项目+基地”以及“双导师制”,让学生在真实的实践环节和素质教育环境中学习并达到提高实践能力的目的。

2 动物科学专业创新型人才培养模式的实施成效

通过“项目+基地”的产学研合作培养模式,强化实践教学,培养学生的实践创新意识和创新能力,扩大学生知识视野,增强学生科研兴趣。学院每年都积极组织学生参加全国和校级“大学生创新性实验计划”项目、“挑战杯”大学生课外科技作品竞赛、化学实验技能操作大赛、湖北省大学生英语演讲比赛等由省级教育行政部门或国家相关部门组织的学科竞赛活动,并取得了较好的成绩。另外,实践中还着重培养学生吃苦耐劳的品质,使得学生既有较强的专业实践能力,又有不怕脏不怕累的良好品格,所以毕业生深受社会各界的欢迎,近4年就业率一直保持在96%以上,用人单位对该院毕业生的评价是“能吃苦、会干事、用得上、留得住”。

[1]教育部. 面向21世纪教育振兴行动计划学习参考资料[M].北京:北京师范大学出版社,1999:4.

[2]许青云. 高校创新型人才培养研究[J]. 国家教育行政学院学报,2010,(3):11-14.

[3]苏俊宏.大众化教育背景下创新型人才培养机制研究[J].技术与创新管理,2008,29(3):262-266.

[4]翟安英,石防震,成建平.对高等教育创新型人才培养模式的再思考[J].盐城工学院学报(社会科学版),2008,(2):64-68.

10.3969/j.issn.1673-1409(S).2012.09.014

G642

A

1673-1409(2012)09-S047-02

2012-08-08

湖北省教育厅教学研究项目(2010202)。

杨 烨(1970-),男,湖北仙桃人,博士,副教授,主要从事动物营养的教学与研究。