玉熊崇拜

2012-11-20张明华

张明华

鹰的眼睛、熊的力量、狼的耳朵……从古到今,人们对动物特殊本领的崇拜就一直没有停止过,这在我国浩瀚如繁星的古玉中就可窥见一二。

笔者前不久应《中国收藏》杂志社编辑之约,共赏台北故宫博物院收藏的“与熊共舞”玉器,曾让我一头雾水。小孩与大熊搂在一起跳舞,怪可怕的,但应该作何解释?我从没见过,瞎猜一通极易出洋相。后来,在谈及安徽凌家滩鹰体熊翅玉器和天津市文物处一件鹰熊组合器时,才有触动。

不是简单的玉雕玩具

以往学界习惯于把包括熊在内的人、动物这一类造型的玉雕小件,几乎千篇一律地归入古人的饰物、玩具一类。更有甚者,在一些学术报告或论文中,它们也往往被过于简单地、无足轻重地用一二句话加以描述诠释,现在看来有失偏颇。

笔者曾对相关的考古资料进行检索和分析,发现新石器时代内蒙古、辽西的红山文化,安徽的凌家滩文化,湖北、湖南的石家河文化,太湖地区的良渚文化,甚至以后商代的河南安阳妇好墓等,它们出土的玉器中存在大量的小动物和人像造型,其无一不精工细作,如妇好墓中的玉人、玉虎还能合二而一。

在紫禁城出版社于2001年出版的《出土玉器鉴定与研究》中,笔者曾著文《良渚玉器虎纹及其源流》,其中论及玉虎、虎纹是原始宗教中巫师御虎以沟通天地的重大题材。仅用饰件或玩具的功能去考量先秦古人心中的玉人、玉石雕刻的动物,总让人感到一种其功能被低估、名不副实、今人认知不到位的忐忑。

特别是生产力相当原始的新石器时代,美玉的获得尤为困难,人们用稀贵的材料、请地位很高的玉工(有部族首领本人琢玉一说。参见刘斌在《东南文化》1993年第3期发表的《良渚治玉的社会性问题初探》一文),花费很大的精力去做一些闲情逸致的饰件或玩具,这种可能性是微乎其微的。

那它们会有什么用途呢?由于磨制技术的发明,凸现了玉石滋润、美雅的特点,新石器时代早期的人们开始用这种技术来制作玉等物品。后来,玉以它细腻温润的质感、纯净美雅的色彩、坚硬恒久不易破损的神秘姿态,越来越得到人们的重视。在人们的知识水平有限,对天灾人祸无法作出合理解释、又无力予以抗衡的残酷现实面前,玉以及玉雕的神或者动物一下成了人们寄以厚望、极具特异功能的宗教尤物。

随着原始先民在宗教尤物信仰上的不断加强,为求得与天地相通、与鬼神相通、与先祖相通,美玉又成了制作用途繁多、分工明确的各种礼器、瑞器的首选物。虽然随着历史发展步伐的加快,玉器的功能也在发生巨大变化,但即使时至唐代,玉器在品种造型上即使大多偏向装饰,可其背后被人类赋予的辟邪趋吉的神秘功能始终存在,如最常见的玉镯,至今盛传,带着它摔跤不伤人。

已有的考古报道中发现,最早的意识形态用玉至少是距今6000多年的上海崧泽遗址马家浜文化人骨架口中的玉。人们把它放在死者口中,没有食用意义,没有生产功能,没有装饰效应,可能期望其神力使尸体不腐、灵魂升天。这也许是中国“七窍玉”最早的祖形。

萨满教借熊通灵

如果判断无误,历代包括玉熊在内的动物、人像造型的玉器,其功能肯定也是遵循如此轨迹在演绎。颇为庆幸的是,出土文物比较丰富,并有玉熊出土的红山文化的分布范围,恰恰是东北亚古老的萨满教盛行的有熊出没的地区,其中的蛛丝马迹为我们探索玉熊可用带来了希望。

在东北亚古老的萨满教盛行地区,直至近世,这里的少数民族仍保留着萨满教的信仰或萨满教遗迹、遗物,甚至还在举行萨满教的族祭活动。而萨满教具有原始宗教的基本特征,行神事时萨满必须穿神服、戴神帽、敲神鼓、佩神偶和钟、铃、彩带等,依靠前任萨满教授的方术,奉“万物有灵”为基本教义,借鹰、鸟、蛙、龟、蜥蜴、蟾蜍、蚕、蝉等动物这些助手神灵,帮助萨满克服事神道路上大大小小的各种阻碍,与天、地、神、祖取得联络,上承下达,去完成凡人无法完成的任务。

这些动物助手都是用骨、木等材料刻凿而成,系挂或缝缀于萨满的法衣上,供行神事时使用。而红山文化等新石器时代的那些玉质的人、龙、熊、鹰、鸟、龟、蛙、蚕,以及勾云形器、双勾形勾云大、圆璧、双联璧等玉器上,都有可供系挂缝缀的牛鼻穿或小穿孔。

如红山玉立人的功能,笔者曾在《凌家滩、牛河梁抚胸玉立人说明了什么》有过专论。其双手弯肘抚胸,双目微闭仰首,屏息凝神的姿势,应该是一位已故的德高望重的大萨满(这里泛指巫觋或神职人员的意思,下同)行神事时,处于最高境界的生动形象,也应该是一种气功状态(传说气功是中国古代得以通神的诸多方法之一。倪润安曾在《中原文物》2003年第6期著文《秦汉之际仙人思想的整合与定位》论及)。把玉人挂在萨满的身上,会给萨满带来通神的功力,使神事获得圆满成果。从今天科学的角度考虑,玉神偶的行气、得气状态可以给萨满起到有效的暗示作用。

至于龙等其他动物,功能则各自不同,它们可能在萨满通天、通神、通祖的不同路径上起到特殊的导引功能,有些如鹰、鸟,可能会帮萨满排除事神天路上的障碍;鱼可能会帮助萨满排除水路上的阻拦等;龟的长寿和预示晴、雨天象等的本领,使龟很早就成了先民占卜未知和记录大事的甲骨。

但也有不少动物,一时想不出它们是什么角色、有什么特殊功能。不过,先民让这些形象出现,不会是毫无目的、无关紧要的,只是我们目前还没想明白而已。至少像丑陋的蟾蜍后来成为了月亮的象征或月宫里的神物,小小的鸣蝉似乎有生生不息、死而复生的巨大神力。

当我忆及在农村插队时,曾意外发现青蛙竟能像时钟一样准确地阶段性报时,让我更加不敢小觑其他小动物的存在,并充分理解、肯定了先民们当时由于认知能力上的局限,对自然和动物所产生精神上寄托的可信功能。

毋庸置疑,在这些动物和人物的身上,先民都发现了各个不能替代的、无比重大、无比神秘的功能。因此,动物都是他们心目中的重要角色,用稀贵的美玉雕琢出它们的生动形象,在一些宗教场合祭出它们以通天地、祖神,可以达到丰收、富足、避邪、克敌并护佑人们一生平安。

抽象玉熊的功能

如前所述,先民对鸟蛙之类的小动物尚且毕恭毕敬、视若神灵,那力大无穷、独霸一方的山林大王——熊,人们又该如何敬畏、寄予厚望呢?其实,熊作为一种大型凶猛的肉食动物,在古玉中屡有呈现,情况还很复杂——有单体的,有组合的;有写实的,也有比较抽象的。

很显然,由于过去的研究中我们对这些玉制的小动物一直未予重视,使玉熊的研究几乎同样处于空白的境地。至少在我的印象中,玉熊的材料比较稀少,而传统中能够得到广泛认可的几件玉熊大都存在于汉代。

这次贵刊编辑邀约我写玉熊的文章,老实说开始时有些勉强。不过幸好,在研究龙的起源时,笔者刚巧发现熊也是龙的重要祖形之一,并有所展开,这就增大了我写好这篇文章的信心。

鉴于近年来的考古发现以及对以往资料的重新认识,我国最早的玉熊被认定是在5000多年之前,此后一直延续至清代。如辽西牛河梁遗址有一件红山文化三孔玉饰的两端都琢刻了熊首的造型,一件被称作猪首形器的也应该是熊的侧面造型的玉雕。影响较大、并值得注意的是,在考古界一直以辽宁建平出土器为代表的猪首形龙,在红山文化专家郭大顺先生经过慎重考虑与研究后,果断地将其改名为玉熊龙(郭大顺在1996年夏出版的《鉴赏家》中著有《猪龙与熊龙》一文)。郭先生的理由是比较可信,因为龙首的形象与熊的特征接近,且当地历来就有熊崇拜的传统,如牛河梁遗址直接出土了熊首、熊爪彩陶塑,附近又有雄伟的熊山。

熊龙,不但为中国龙的起源提供了一个新的祖源,而且将笔者有关龙的起源的观点得到进一步充实。红山文化先民使熊得以龙化,将熊的重大影响力得以拓展并加以神化,从而在渔猎、农耕的日常生产活动中,在难以抵御的自然灾害面前,在虚幻难断的意识形态里,享受着上天入地、呼风唤雨、无所不能的神龙的护佑。

具象熊组合多变

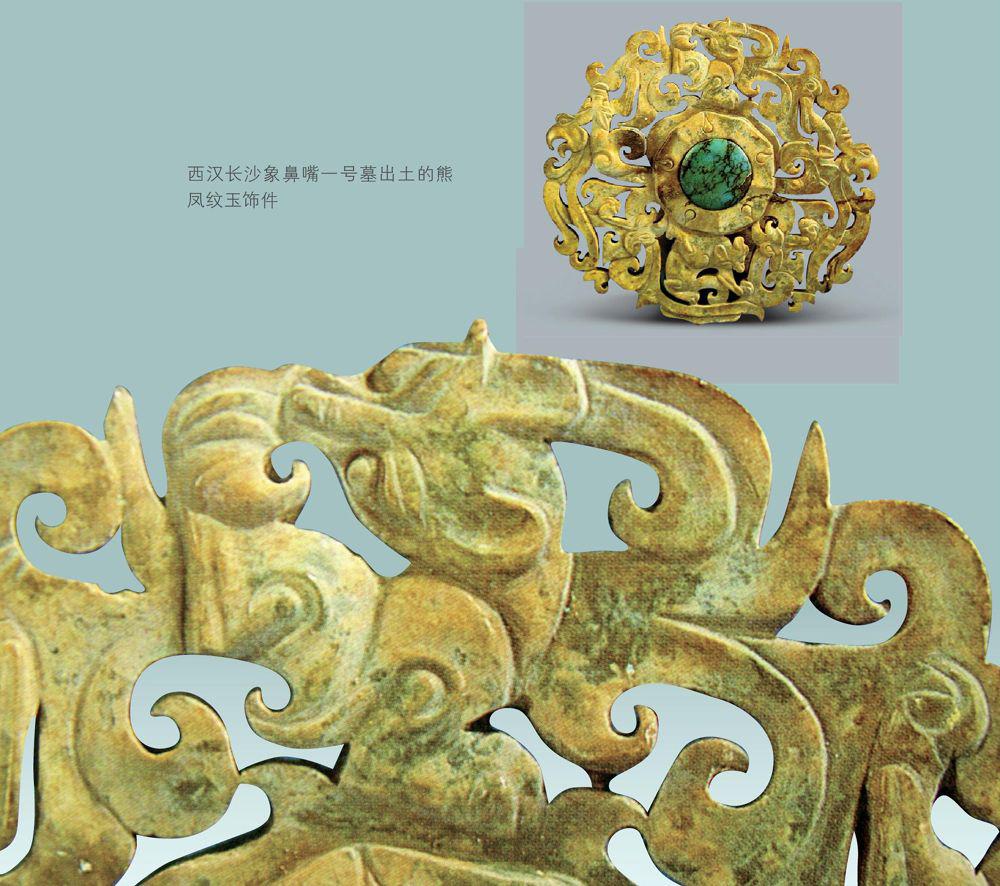

那么,一些造型略有差异、组合多有变化、时代完全不同的具象玉熊的用途,又该如何理解呢?台北故宫博物院研究员杨美莉曾在《故宫文物月刊》总2002期著文《汉代文物展中一件表现傩礼的玉雕》中,对一件来自湖南省博物馆的镂雕玉饰展开描述说,“唯一熊清楚且全型地展现在中央正下方的位置上外圈整体的花纹内容显然是汉代大傩舞蹈的表现……是描写傩礼驱鬼逐疫舞蹈场面的镂空玉雕,而此一场面的主角是熊,正是位于全器中央正下方的动物,头斜向下一方,身躯扭转,双手一前一后,双脚亦作扭动状,此一姿态是表现此一主题中的熊的典型模式……匠人们正绞尽脑汁,尝试表现一场既富动感又热闹的大傩舞蹈场面。”

依据杨美莉推断的熊的这一典型模式,她把天津市艺术博物馆的汉代镂雕形和玉版、山东青州马家冢出土东汉“宜子孙”谷纹璧、扬州邗江甘泉“妾莫书”墓西汉熊龙纹残玉环、徐州石桥村二号墓出土西汉镂雕环、西安市北郊汉墓出土汉代镂雕玉剑、河南芒山僖山山汉墓出土西汉镂空玉剑等玉器上的熊,一律认为是傩礼的主角,也就是披着熊皮的方相士。

这种大胆推测,笔者颇为之欣赏,因为汉代的傩礼之风确实盛行,除了宫廷的每年三季大型的傩祭,民间亦行小型傩祭。一是季春傩阴气,二是仲秋傩阳气,三是季东送寒气。除此之外,王侯贵族大丧时亦行傩礼。而傩礼的主角就是“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,率百隶而傩,以索室驱疫”(《周礼·夏官·方相士》)的方相士。

汉代工匠全部用动物组合的玉雕件表达汉代重大傩礼的各种生动形式,笔者认为这是我们祖先的一种极其聪明可贵的创造。平时将它们摆饰案头,挂在身上,把玩手间,既具艺术观赏性,又是对重大文化现象的巧妙记录,并时时得到精神上的莫大庇护。

惟感欠缺的是,杨美莉在这里没有明确这些玉雕器上的具像玉熊只是方相士的象征,并非方相士的形象。因为如是它们是方相士的形象,那就应该像洛阳卜千秋墓壁画上的衣着打扮“掌蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳”一样。

另外,杨美莉在描述陕西咸阳汉元帝渭陵西北遗址出土的单体出现的圆雕白玉熊时,直接比照徐州石桥村二号墓西汉傩礼玉环和广州南越王墓傩戏玉剑铋上的玉熊,“……其(渭陵西北遗址圆雕白玉熊)神态与图九(徐州石桥村二号墓西汉傩礼玉环上的玉熊)的熊极逼似,顽皮的趣味又与图十一(广州南越王墓傩戏玉剑铋上的玉熊)的熊意趣相投。”给人以即使是单体的玉雕熊也都应理解为方相士的错觉。

同样问题,杨美莉在谈及湖南安乡刘弘墓出土东汉熊足玉樽时,也说樽底的玉熊明明被作为普通的支撑足使用,而且形象很辛苦,颇为可怜地用背脊抗着沉重的器体。杨美莉仍然极其勉强、矛盾地去与前述的甚有地位、姿态潇洒的傩礼上的主角方相士比肩和理解,“熊作蹲立状,其表情、神态与前述傩礼中的熊虽极近似。”区别仅仅在于“不作扭动的姿态”。

然而,笔者认为,单体玉熊的功能与组合意义应该有所区别的,像这件玉樽上被置于器底的玉熊,形象生动地凸显了熊的超然力量,其技法和姿态的设计是十分成功的,表达的角色也是相当明确的。也许杨美莉没有注意到就在这件琢满了螭龙、老虎、羽仙等形象的玉樽上,居然还有熊的形象,而且正是作者所谓的傩礼熊的典型模式。如此在同一件器物上出现地位完全不同的两种熊样,正好证明了玉熊的象征意义及功能不是单一的,而是各有千秋的。

河北定县出土的西汉玉座屏刻画有东王公、西王母和包括熊等众兽在内的更加隆重的场面。其实,在中国古代的玉雕中,形象可爱的单体玉熊还有不少,如商周的蹲坐玉熊、辽代的盘卧玉熊、金代的衔鱼玉熊,把它们视作傩礼上的方相士显然十分勉强。

另如扬州的东汉飞熊玉瓶似是案头的文具,那安徽凌家滩新石器时代熊翅玉鹰、清代的鹰熊白玉佩、婴熊玉器,都作何解释呢?其实,因为鹰、婴与熊的结合都与“英雄”一词谐音,这些玉器自然被人们视作“英雄”一词的物化象征或祖形。但不管玉熊的形象有多么大的变化,从稀贵、神秘的玉器角度,从人们对力大无穷的熊固有敬畏的程度考虑,其辟邪驱鬼神助的意识形态功能应该始终存在的。

中国古代有关熊的内容还有许多,如《汉书·武帝纪》颜师古注:“禹治鸿水,通辕山,化为熊”所述“夏禹化熊”的故事,如果我们从方相士披熊皮行傩礼的角色行为分析,这很可能就是夏禹在治理洪水过程中,由于碰到了一次难以驾驭的特大洪水灾害后,夏禹亲自上阵披着熊皮举行过一次极有影响力的傩礼记录。因为历史上人们每每碰上天灾人祸时,由当地的首领或巫师与天地沟通以取得护佑的礼仪是十分频繁、屡见不鲜的。

有关熊,在其他文献、其他材料上的记载和表达还很丰富,因为不是本文的范畴,故在此不作拓展。但对台北故宫博物院收藏的“与熊共舞”玉器,笔者却有新发现,经将照片放大,发现白玉小孩屁股上竟系有尿布,显然他还只是一位刚刚学会走路、牙牙学语的婴儿。婴、鹰与英是谐音呀!“婴”与“熊”在一起,岂不就是“英雄”的意思。