塔里木盆地库车河-克拉苏河地区白垩系储集砂体特征精细研究

2012-11-16王西宁油气资源与勘探技术教育部重点实验室长江大学长江大学地球科学学院湖北荆州434023中国地质科学院地质研究所北京100037

王西宁 (油气资源与勘探技术教育部重点实验室 (长江大学) 长江大学地球科学学院,湖北 荆州434023;中国地质科学院地质研究所,北京100037)

胡湘瑜 (中国石油勘探开发研究院国际项目评价研究所,北京100083)

旷红伟 (中国地质科学院地质研究所,北京100037)

顾兴明 (长江大学地球物理与石油资源学院,湖北 荆州434023)

塔里木盆地库车河-克拉苏河地区白垩系储集砂体特征精细研究

王西宁 (油气资源与勘探技术教育部重点实验室 (长江大学) 长江大学地球科学学院,湖北 荆州434023;中国地质科学院地质研究所,北京100037)

胡湘瑜 (中国石油勘探开发研究院国际项目评价研究所,北京100083)

旷红伟 (中国地质科学院地质研究所,北京100037)

顾兴明 (长江大学地球物理与石油资源学院,湖北 荆州434023)

基于塔里木盆地北缘库车河与克拉苏河地区白垩系系统的野外观察和沉积地质学的精细描述,在巴西盖组和巴什基奇克组分别识别出陆相冲积体系的辫状河三角洲-湖泊沉积体系及扇三角洲沉积体系。通过对三角洲主要砂体的实测与写实,特别是基于对复合砂体和单砂体大比例尺 (1∶50)的精细研究和系统的实测数据,研究结果表明:在研究区白垩系地层中,三角洲大型复合砂体和单砂体规模大,垂向上,砂体呈现出规律的正粒序渐变与反粒序的旋回叠置;在横向上,砂体均发生侧向减薄或尖灭,反映三角洲环境下河道由西至东的迁移发展及叠加,砂体侧向接触关系分为突变接触和渐变接触关系。

库车河-克拉苏河;白垩系;三角洲;砂体;沉积特征

我国石油地质学家、沉积学家一直致力于油藏和储层地质模型的研究,主要应用野外大比例尺剖面实测,以及测试数据分析和综合研究,结合沉积学、地震和测井技术,建立和模拟了储层砂体的形成、发育、演化和分布规律、成因样式与地质和数学模型,在陆相储层研究和建模研究中取得了一系列成果[1~9]。

研究区巴西盖组和巴什基奇克组砂岩体是 “西气东输”的克拉2大气田的主力储层,研究的主要目的就是对库车坳陷克拉2气田以扇三角洲、辫状河三角洲为主的沉积体系进行详细解剖,研究构成这些体系的各种主要成因相砂体的发育规模及物性特征,在更小的尺度上解析储层砂岩体,精确地建立沉积地质模型,为与地下同类储层进行对比和储层精细建模与预测奠定可靠的基础。

1 研究区概况

研究区位于塔里木盆地北缘库车坳陷内的库车河至克拉苏河地区。库车坳陷北与天山相邻,南紧靠塔北隆起,整体呈北东东向展布,面积约2.85×104km2(图1),区域构造属于天山褶皱带南麓前陆的前渊坳陷,最初形成于海西运动晚期晚二叠世,是经历了多期构造运动叠加的在古生代被动大陆边缘之上发育起来的中、新生代叠合前陆盆地[10~12]。库车坳陷中已经发现6个油气田,其中克拉2气田是“西气东输”的主力资源基地[11]。

图1 研究区位置略图

研究区中、新生界发育比较齐全[10~14]。白垩系包括舒善河组、巴西盖组和巴什基奇克组地层(图2(a)),具有西北厚、东南薄的特点,东部缺失巴什基奇克组和巴西盖组,舒善河组也发育不全;与下伏侏罗系呈不整合接触,顶部为新生界不整合覆盖;主要由含砾粗砂岩、粗砂岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩及泥岩组成,属于陆相冲积沉积体系。盆地边缘发育冲积扇、扇三角洲和辫状河三角洲沉积,序列完整;盆地其他地区属于三角洲-滨浅湖沉积。巴西盖组和巴什基奇克组等砂岩体是克拉2气田最重要的储层[15~18]。

2 白垩系沉积相类型与沉积特征

2.1 巴西盖组沉积相

巴西盖组为辫状河三角洲-湖泊沉积体系。三角洲相中发育辫状河三角洲前缘亚相,湖泊相以滨浅湖亚相为主。

2.1.1 辫状河三角洲前缘亚相

1)水下分流河道微相 浅褐红色极细-细砂岩为主,夹少量中-细砂岩、细-极细砂岩,主要为长石砂岩,成分成熟度较低;分选中等,颗粒次圆-次棱角状为主,其次为圆-次圆状,粒度中值平均为0.084mm,分选差,杂基含量3%~7%。砂体底部常具起伏不平的冲刷面,其上为泥砾质河道滞留沉积,发育递变层理;下部发育槽状交错层理、平行层理及斜层理;中上部发育平行层理、低角度交错层理、波状层理等;砂体内部有时发育冲刷与充填构造。库车河地区巴西盖组中上部为一个典型辫状河三角洲前缘水下分流河道沉积微相构成的垂向上进积-加积沉积序列 (图2(b)~(e))。

2)河口坝微相 褐色、浅褐红色含灰质细-极细粒长石砂岩,成分和结构成熟度高,颗粒圆-次圆状,杂基2%;沉积构造以沙纹层理、平行层理为主,粒度概率曲线以较细的三段式为主,滚动组分含量较少,跳跃总体含量50%~80%。该微相自下而上显示反粒序构造,厚0.5~4.4m,其底面平直,顶部多被水下分流河道砂体切割 (图2(f))。

2.1.2 滨浅湖亚相

褐色含灰质细-极细砂岩,砂岩类型以长石砂岩为主,少量次长石岩屑,成分和结构成熟度中等,重矿物中稳定组分含量高 (图2(g)~(h))。

2.2 巴什基奇克组沉积相

巴什基奇克组的扇三角洲相可识别出3种亚相、9种微相,其中巴三段以三角洲平原亚相为主,巴二-巴一段则以扇三角洲前缘的水下辫状分流河道沉积为主。

2.2.1 扇三角洲平原亚相

1)稀性泥石流 块状粗砾岩、含粗砾中砾岩和递变层理中砾岩组成。砾岩分选中等-差,颗粒成分复杂,粒度相差悬殊,可见巨大的粗砾呈漂浮状分布于砾岩中;砾岩杂基 (颗粒)支撑,杂基以砂质为主,含泥极少,局部层段可见明显的呈平行或叠瓦状排列的构造,库车河地区以递变层理砾岩为主,克拉苏河地区则以块状砾岩为主。

图2 库车河-克拉苏河地区白垩系地层、典型微相与沉积构造

2)(砾砂质)水上分流 (辫状)水道 砾石分选中-差,杂基-颗粒支撑,磨圆中等,块状或大型交错层理,也见平行、粒序层理。扇三角洲平原辫状水道沉积层序中主要由槽状交错层理砾岩相、递变层理砾岩相及叠瓦状砾岩相构成。

2.2.2 扇三角洲前缘亚相

根据沉积物类型及沉积特征,可划分出水下分流河道、水下重力流、分流间湾及席状砂等微相。扇三角洲前缘构成该区扇三角洲沉积体系的主体,主要发育于巴二-巴一段。

1)水下 (辫状)分流河道 细砾岩、含砾中细-粗粒砂岩,厚度2~5m,底部为冲刷面,其上可见泥砾或泥质砂岩,发育大型交错层理、槽状交错层理,顶部平行层理,内部冲刷面极发育,向扇三角洲远端前缘,水下辫状河道砂体厚度减小,粒度变细,以中、细砂岩为主。

2)近端前缘砂 (河口坝) 以含砾砂岩、砂岩为主,厚0.5~2.0m,与远端前缘砂、粉砂互层,在侧向上近端前缘砂与远端前缘砂过渡,砂体底部冲刷面微弱,与下伏层界线明显,发育大型粒序层理、槽状、板状及平行层理,该微相是研究区扇三角洲中广泛发育的类型。

3)远端前缘砂 (远砂坝或席状砂) 中、细粒砂岩,发育中型和大型交错层理、波状层理,厚度0.1~0.5m,与泥质细粒沉积交互,侧向延伸稳定。

3 三角洲前缘砂岩体沉积特征精细描述

应用精确工程测量和高密度探槽实测剖面控制方法,对几个复合砂体和单砂体以1∶50大比例尺精确测量,定量统计了各主要成因相砂体展布规模及侧向变化关系,对砂体进行了定量和数理统计及综合研究,重点揭示了库车河西岸、克拉苏河西岸巴什基奇克组砂层组及巴西盖组单砂体与复合砂体的研究成果。完成挖掘探槽14条,长度为500m,宽度0.7m,深度0.7m,揭露剖面土石方约800m3;实测地层剖面28条 (比例尺1∶50~1∶500),长度2500m,其中巴什基奇克组18条,舒善河组-巴西盖组10条;浅钻采取储层物性 (孔隙度、渗透率)样品675个,岩石薄片及粒度分析样品各220个;野外实测自然γ剖面7条,长度820m。砂体写实描述控制面积:库车河西岸1000×100=100000m2;克拉苏河西岸350×100=35000m2;克孜勒努尔沟地区25×4=100m2(单砂体),100×4=400m2(复合砂体)。

3.1 主要成因相砂体展布

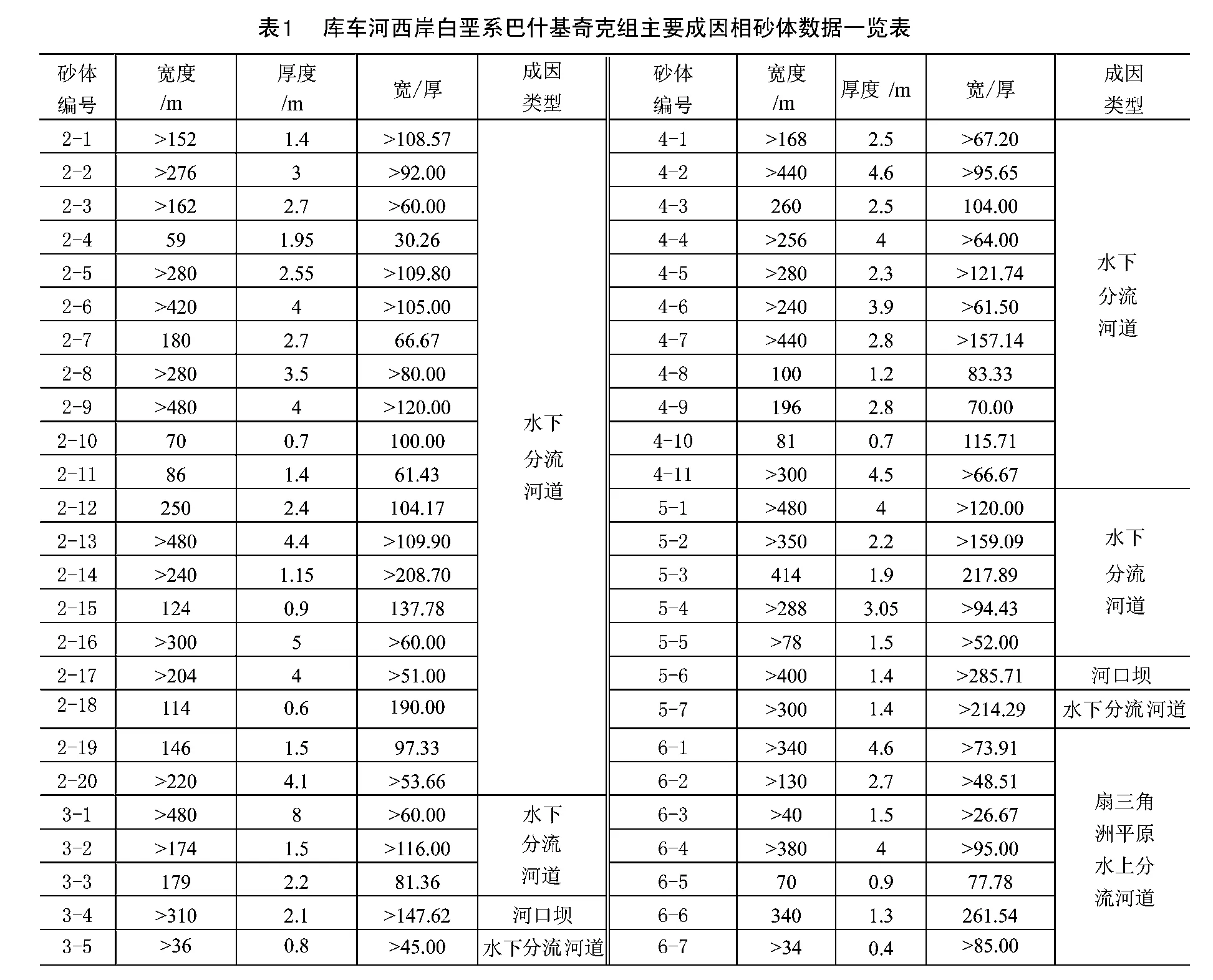

在露头大比例尺写实断面上以复合砂体为单位,共描述砂体95个 (表1、2),对库车河东克孜勒努尔沟舒善河组三角洲前缘的复合砂体 (图3)和库车县雅哈乡巴西盖组单砂体 (图4)分别进行了精细的解剖研究,砂岩体的主要参数见表3。库车、克拉苏河两地巴什基奇克组写实断面上显示,全部砂体的规模以水下分流河道最大,最大宽度>480m,最小宽度34m,平均宽度320m;最大层厚8m,最小层厚0.4m,平均厚度6.6m。近端前缘砂 (河口坝)最大宽度大于400m,最小宽度310m,最大层厚5.9m,最小层厚1.4m。

从表3、表4和图3、图4可以看出,舒善河组三角洲前缘复合砂体长 (宽度)达100m,最大厚度9m,垂向上夹持于上、下滨浅湖相粉砂岩、泥岩之间,界线清晰,横向上向两侧分叉并尖灭于滨浅湖相粉砂岩、泥岩中,复合砂体由5个不同规模的单砂体和若干隔挡层组成 (表3);巴西盖组三角洲前缘单砂体长 (宽度)25m,最大厚度2.5m。

3.2 三角洲前缘复合砂体和单砂体沉积特征精细研究

库车河和克拉苏河巴什基奇克组写实断面上显示,巴什基奇克组主要是由砂岩组成的,夹层或隔挡层不很发育,分别发育大型复合砂体70个和38个,属于三角洲前缘水下分流河道微相。无论是在库车河写实断面KCP-1-KCP-9测线上还是在克拉苏河KLP1-KLP6测线上,巴什基奇克复合砂体出现的频率都大于95%以上,砂/地比大于0.95。

图3 库车河东克孜勒努尔沟舒善河组复合砂体沉积断面写实

图4 库车县雅哈乡巴西盖组单砂体沉积断面写实

据野外实测控制,仅库车河巴什基奇克 (巴三段顶部至巴一段顶部)主干剖面垂向上就发育单砂体150个,而克拉苏河巴什基奇克组写实断面KLP1测线垂向上发育单砂体100余个。

3.2.1 砂体垂向发育样式

图5 研究区砂体垂向发育规律和变化样式

砂岩体垂向上的变化主要是取决于沉积时的水动力条件,图5是3个实测单砂体垂向上相互间的发育与变化特征,代表了研究区绝大多数砂岩体垂向上的发育样式。图5中砂体2内部具有不同的垂向变化规律,上为反韵律结构的河口坝微相、下为分流河道微相,其间为渐变过渡关系,分流河道上下部位颗粒组分明显有别,向上悬浮组分增加,向下则以滚动组分为主。砂体2与顶底的砂体3和砂体1间为冲刷面构造,砂体间垂向上构成突变的接触关系。

库车河东克孜勒努尔沟巴西盖组三角洲前缘单砂体顶、底也分别被冲刷面构造分割,单砂体为一个典型河道充填序列,中下部发育巨型槽状交错层理,上部为板状和波状交错层理。复合砂体垂向上的变化基本上与上述单砂体的规律一致,只是规模和沉积微相组合有差异。以库车河东克孜勒努尔沟舒善河组三角洲前缘复合砂体和库车河与克拉苏河巴什基奇克组写实断面上可以看出,复合砂体更能清晰地反映砂体的纵、横向变化特征与规律。

3.2.2 砂岩体侧向变化样式与规律

砂岩体侧向上的变化主要指在侧向上砂体自身的变化以及和非砂体的接触关系与样式。侧向上砂体自身的变化在单砂体和复合砂体中均有体现。

1)侧向减薄或尖灭 单砂体和复合砂体虽然在宽/厚比和延展范围的规模上有所差异,但都无一例外地发生侧向减薄或尖灭,这是一个普遍的规律和变化样式。

2)侧向上成分、结构和构造变化 研究区无论是单砂体还是复合砂体都是扇三角洲前缘和平原环境分流河道摆动和叠加的产物,叠加主要体现在单砂体和复合砂体的垂向序列和变化规律上,而摆动则控制着单砂体和复合砂体的横向发育、变化样式与规律。河道主流线位置沉积物相对较粗,侧向逐渐变细,结构和成分成熟度在河道砂体中部最好。

三角洲前缘单砂体和复合砂体写实断面特征都明显表现出不同规模砂体侧向上的变化规律。单砂体代表着河道由右 (西)向左 (东)的迁移发展,自右向左沉积层理构造依次为巨型槽状交错层理、平行层理、板状和波状交错层理与水平层理;复合砂体同样由于河道由右 (西)向左 (东)的迁移发展,砂体间的滨浅湖泥岩、粉砂岩隔挡层向左迁移,单砂体厚度随之增厚。

研究区白垩系砂岩体侧向上另一种变化形式就是砂体和非砂体的接触关系与样式,可归结为突变和渐变等2种类型:突变接触即为①砂体与非砂体 (滨浅湖相泥岩、粉砂岩)形成截然接触的关系界线,突然尖灭;②砂体与砂体间为相同亚、微相环境的叠加关系,砂体间为明显的冲刷接触界线。渐变接触即由于沉积环境中介质能量的逐渐变化而形成对应的沉积岩相的变化关系,如侧向上水下分流河道砂体和河口坝砂体的过渡相变关系等。

4 结 论

1)研究区内白垩系巴什基奇克组沉积相以辫状河三角洲相水下分流河道沉积为主;巴西盖组属湖泊-三角洲沉积体系,下部以三角洲前缘水下分流河道沉积为主,上部为三角洲前缘砂坝及滨浅湖沉积。

2)应用精确工程测量和高密度探槽实测剖面控制方法,通过三角洲前缘水下分流河道单砂体及水下分流河道-前缘砂坝-浅湖沉积复合砂体的精细解剖和研究,在库车河西岸和克拉苏河西岸巴什基奇克组分别识别、划分和控制主要成因相砂体50个和45个,系统定量统计了复合砂体和单砂体的数据和参数,研究了砂体展布规模、垂向发育与侧向变化样式和规律。

3)库车、克拉苏河两地巴什基奇克组写实断面上显示,砂体总体上规模巨大,尤其是宽度,全部砂体的规模以水下分流河道最大;舒善河组三角洲前缘复合砂体规模较大,垂向上夹持于上、下滨浅湖相粉砂岩、泥岩之间,界线清晰,横向上向两侧分叉并尖灭于滨浅湖相粉砂岩、泥岩中;巴西盖组三角洲前缘单砂体规模中等。

4)砂岩体垂向上的变化主要是取决于沉积时的水动力条件,库车河东克孜勒努尔沟巴西盖组三角洲前缘单砂体顶、底也分别被冲刷面构造分割,单砂体为一个典型河道充填序列,中下部发育巨型槽状交错层理,上部为板状和波状交错层理。复合砂体垂向上的变化基本上与单砂体的规律一致,只是规模和沉积微相组合有所差异。砂岩体侧向上的变化在单砂体和复合砂体中均表现为侧向减薄或尖灭,断面特征表现为河道由右 (西)向左 (东)的迁移发展。

[1]焦养泉,李思田.陆相盆地露头储层地质建模研究与概念体系 [J].石油实验地质,1998,20(4):346~353.

[2]周江羽,吴冲龙.含油气盆地储层建模和模拟研究评述 [J].地质科技情报,1998,17(1):67~72.

[3]焦养泉,李祯.河道储层砂体中隔档层的成因与分布规律 [J].石油勘探与开发,1995,22(4):73~81.

[4]伍涛,王德发.建立辫状河储层地质模型的露头调查 [J].现代地质,1998,12(3):394~400.

[5]伍涛,杨勇,王德发.辫状河储层建模方法研究 [J].沉积学报,1999,17(2):258~261.

[6]贾爱林.储层地质模型建立步骤 [J].地学前缘,1995,2(3-4):221~225.

[7]王建国,王德发.扇前辫状河储层地质模型建立初探 [J].沉积学报,1995,13(1):41~47.

[8]林克湘,张昌民,刘怀波,等.青海油砂山分流河道砂体储层骨架模型 [J].江汉石油学院学报,1994,16(2):8~13.

[9]张昌民,林克湘.储层砂体建筑结构分析 [J].江汉石油学院学报,1994,16(2):1~7.

[10]贾承造,魏国齐.塔里木盆地构造特征与含油气性 [J].科学通报,2002,47(增刊):1~7.

[11]贾承造,周新源,王招明,等.克拉2气田石油地质特征 [J].科学通报,2002,47(增刊):91~96.

[12]纪云龙,林畅松.塔北库车坳陷白垩纪盆地充填样式及构造特征 [J].现代地质,2003,17(增刊):75~78.

[13]贾进华.库车前陆盆地白垩纪巴什基奇克组沉积层序与储层研究 [J].地学前缘,2000,7(3):133~142.

[14]付清平.陆相前陆盆地层序地层学研究——以塔里木盆地北部下白垩统地层为例 [J].岩相古地理,1997,17(2):1~9.

[15]顾家裕,方辉.塔里木盆地库车坳陷白垩系辫状三角洲砂体成岩作用和储层特征 [J].沉积学报,2001,19(4):518~524.

[16]顾家裕,贾进华,方辉.塔里木盆地储层特征与高孔隙度、高渗透率储层成因 [J].科学通报,2002,47(增刊):9~15.

[17]贾进华,顾家裕.克拉2气田优质储层控制因素与孔隙演化 [J].科学通报,2002,47(增刊):97~102.

[18]张希明.塔里木盆地北部中、新生代陆相沉积盆地层序地层特征 [J].石油实验地质,1997,19(1):5~11.

A Fine Study on Deposition Characteristics of the Cretaceous Reservoirs of Kuqa River-Kelasu River Area in the Northern Tarim Basin

WANG Xi-ning,HU Xing-yu,KUANG Hong-wei,GU Xing-ming(Authors'Address:Key Laboratory of Exploration Technologies for Oil and Gas Resources(Yangtze University),Ministry of Education;College of Geosciences,Yangtze University,Jingzhou434023,Hubei,China;College of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China)

Based on field observations and detail studies of Cretaceous of sedimentary geology in Kuqa River-Kelasu River Region of the northern Tarim Basin,an alluvial depositional system of fan-delta and braided delta and lacustrine facies were recognized in the continental allvial system in Baxigai Formation and Bashijiqike Formation.By field detecting the delta sand,especially by using the data of high scale(1∶50)and fine description based on the composite sandbodies and single sandbody,the result indicates that in the Cretaceous system,the big delta composite sandbodies and single sandbody are large scales,vertically the sandbodies present regular and normal particle order that is gradually turned into opposite particle order of cyclic superposition,horizontally the sandbodies are thinned or pinched out laterally,it represents that the channel is migrated and superposed from the west to east,the relation of lateral sand contact is presented as abrupt contact and gradational contact.

Kuqa River-Kelasu River Areas;Cretaceous;delta;sandbody;sedimentary feature

TE122.2

A

1000-9752 (2012)02-0019-08

2011-04-10

国家自然科学基金项目 (40772078)。

王西宁 (1981-),女,2004年大学毕业,硕士生,现主要从事油气地质与沉积学方面的学习与研究工作。

[编辑] 宋换新