漫谈创新思维

2012-11-06申泮文

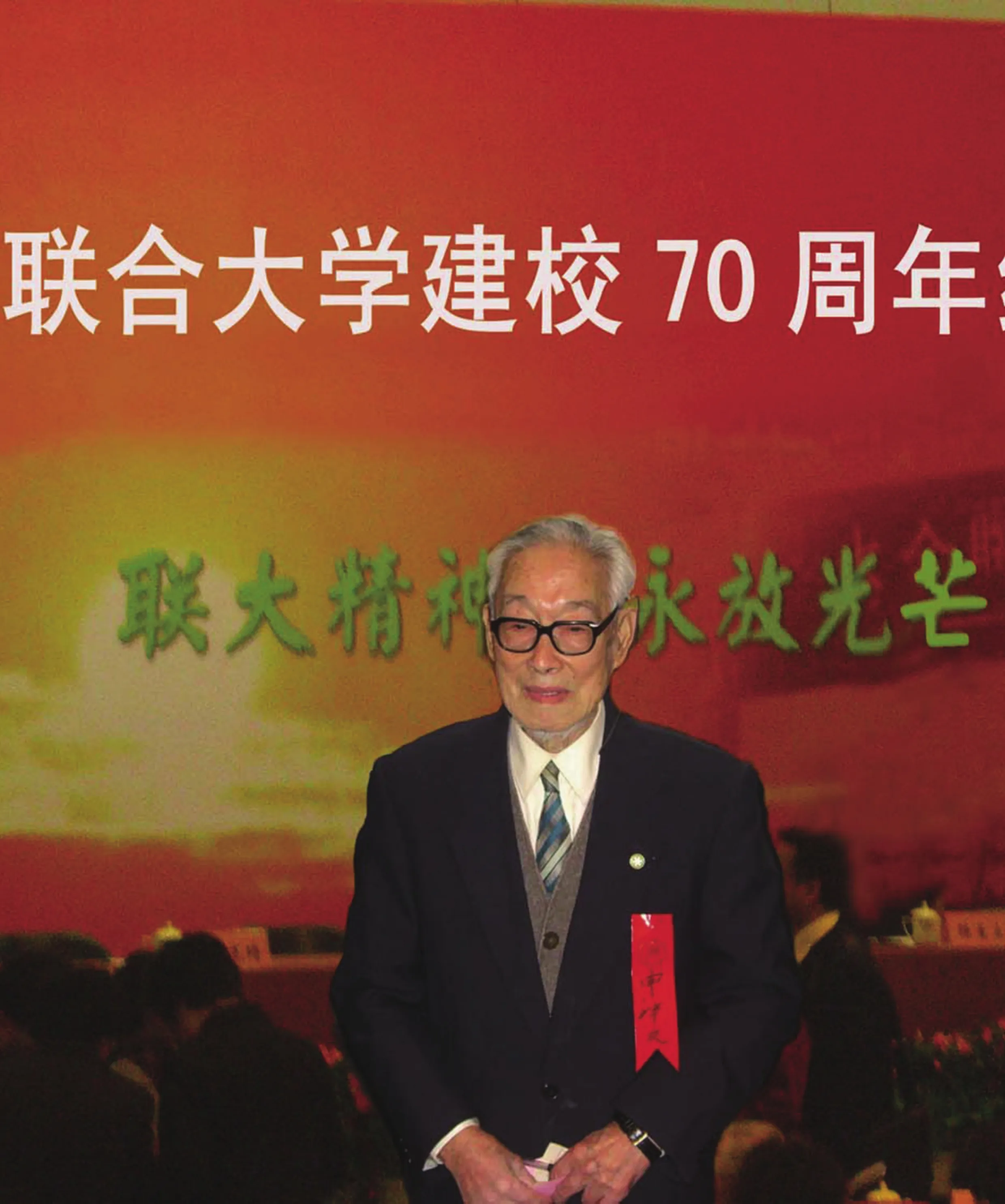

申泮文

漫谈创新思维

申泮文

专家简介:

申泮文,中国科学院院士、教育家,无机化学家。1916年9月7日出生于广东省从化县。1940年毕业于昆明西南联合大学(南开大学)化学系。历任南开大学化学系教员、讲师、副教授、教授,南开大学元素有机化学研究所副所长。现任南开大学新能源材料化学研究所学术委员会主任;国家“863”计划新材料领域储氢材料专题组顾问。

他执教无机化学基础课逾40年,编写和翻译化学专著多种。他长期从事无机合成和金属氢化物化学研究,为创建南开大学新能源材料化学研究所、南开大学化学系应用化学研究所奠定了基础。

现如今我国正在提倡建设创新型国家,对于教育,又提出要求培养创新型的杰出人才。可以说,创新问题是教育工作人员一直考虑的问题。今天就根据我个人的一些看法、一些思考,以及工作过程中总结出的一些材料,以创新为主题谈三个问题。首先从教育谈起,因为要想创新,人需要受到足够的科学教育;其次,谈一谈创新思维的火花,讲一讲创新故事;最后,谈一下培育创新潜能,因为在教育里边,学生只学到一些能力,创新是潜在的能量,需要在工作中锻炼,从实践中学习,唯有这样,才能提出创新的思想、创新的计划和创新的成果。

从教育谈起

首先第一个问题,什么是教育,教育是干什么的,它的任务是什么?我个人认为,教育是一门非常复杂的科学,是一门综合性的科学,是包罗万象的科学。它有三个任务:第一个任务,就是把人类从历史上创造出来的文明、文化的成果传给后人,让社会能够继续地传承下去。第二个任务,人类创新的文明、文化成果的载体是人,因此要培养可持续发展的接班人,把人类的文明、文化的成果延续下去。第三个任务,就是要培养接班人的创新思维,社会不会停滞在某一点上,而是不断进步的,要不断进步,就意味着不断地要求接班人有新的创新思想,能够推动社会的发展进步。这是我个人对于教育的任务的理解。

左:孔子中:《大学》右:张伯苓先生

第二个问题,我想谈一下中国优秀的传统教育。谈中国的传统教育,不能不提到孔子。孔子是中国第一位布衣教育家。他曾提到:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。由此可见,我国传统的教育思想,与当今的要求是相符合的。大学的道理在什么地方?在明明德,两个明中第一个“明”是懂得、明白,第二个“明”是形容词,形容德,光辉的道德品质。在培养人的光辉的道德品质,所以以德育人从孔子开始就已经说到了。“在亲民”,从事教育,受教育者要懂得以民为主,要全心全意为人民服务,这与当今以民为主的思想也是不谋而合的;“在止于至善”,做一切事情,都要达到最高的标准,最高的善的水平。所以孔老夫子的教育思想传承了两千多年,这也是中华民族能够不断延续、继续发展的一个基础。

孔子的教育还有一个主张——“有教无类”,意思是不能把受教育的人分成三六九等,应该一律平等、一视同仁。我们在极左路线上曾说过这样的话,“宁愿种无产阶级的草,不培养资产阶级的花儿”,显然这种想法是错的,不应该有这种划分。孔夫子还提倡不拘一格育人才,对学生不要挑挑拣拣,有点小毛病是个教育问题,把他教育过来就行了,不要抛弃任何应该受教育的人。

第三个问题是关于教育思想方针。我想跟大家分享一下我国大教育家张伯苓先生的教育思想。我毕业于南开中学,然后就读于南开大学,抗战期间在昆明西南联合大学上学。张伯苓一直都是校长。我称赞张伯苓是“丘后一人”,孔子以后的唯一的大教育家。我国虽然有许多著名教育家,然而没有任何一个像张伯苓这样的实战教育家,他给新中国留下了四所有名的中学,一所有名的大学。四所中学分别是天津南开中学、天津第二南开中学、重庆南开中学、四川自贡的曙光中学,这都是国家或者省市的重点中学。大学指的是南开大学。在抗日战争期间,同清华大学、北京大学联合组成西南联合大学,所以南开大学也是中国一所重点大学,在世界上有它一定的位置。

作为南开毕业的学生,我对张先生的教育有所了解,经过多年的考虑,总结出了张伯苓先生的教育方针:南开学校的教育,是以爱国主义教育为核心,对学生进行全方位的公民素质教育,让他们在德、智、体、群、美、劳、创业、服务等诸方面得到均衡发展,把他们培养成为爱国、救国和建国的人才。张伯苓的教育思想是普遍化的,所以他没有对学生进行划分,而是要统一培养优秀公民。他要求学生以德为主,学校以德办学;智育,要求学生要学文化;体育方面,张伯苓十分重视。张伯苓很早就提出来这样的疑问:中国什么时候能派一个人参加奥运会?中国什么时候能派一个运动队参加奥运会?什么时候中国能够承办奥运会?果然,我们现如今已经把张先生的梦圆了,他把体育作为德育的载体;他很重视群育,就是要有集体主义思想,要培养能团结、能与他人和谐合作的青年人。

美育,培养学生不但要心灵美,而且要仪容美。张伯苓对学生的外表仪容都有要求。当初我们在南开中学上学时,我们走在街上,市民一看就知道这是南开中学的学生,仪容美也代表内心的美;劳育,要劳动教育,一要懂得劳动,二要会劳动,能够尊重劳动,特别是要懂得尊重别人的劳动,这在张伯苓教育思想里十分重要;张伯苓还培养学生要有本事出去创业,要懂得为人民服务。所以他要求均衡发展,其实就体现了素质教育的需求。所以我们在差不多十年、二十年前提出素质教育,而对于南开的学生来讲,当初我们所受的教育就是素质教育。

张伯苓的教育方针使得学生各方面都得到培养,所以他把学生培养成为爱国、救国、能够建设国家的人才。我们把张伯苓的这种教育思想叫做南开精神,通过秉承张伯苓校长的南开精神,南开大学才逐日得到发展。

张伯苓的南开校训——“允公允能,日新月异”。“允公允能”指既懂得讲“公”,就是爱祖国、爱人民、爱事业,大公无私,一心为公;“允能”,指到南开来求学,不应光重视书本,还要学习建设国家的本事,有能力全心全意为人民服务。张伯苓专门对“日新月异”做了解释。他说南开人不但能够接受新鲜事物,而且能够创造新鲜事物;我们不但能够接受世界潮流、跟上世界潮流,而且要走在世界潮流的前列。这就是一种创新的思想,所以日新月异就是不断改革前进的思想。这就是南开校训。我们比较了全国所有学校的校训,还是感觉南开校训是最好的,跟清华大学的校训比肩并立。清华大学的校训是“自强不息,厚德载物”,自强不息就是日新月异,厚德载物就等于允公允能,这同清华大学与南开大学过去有着“血缘关系”有关,因为张伯苓曾经做过清华学堂的总监,张伯苓先生的弟弟张朋春曾经是清华学堂转变成为清华大学时的策划人之一,清华大学历届校长中就有几任与张伯苓或者南开中学有关的学生,例如金邦正、梅贻琦、王大中都是南开中学毕业的学生。

根据张伯苓的解释,我们就可以知道创新的含义。创新就是创造新事物,走在世界潮流的前列,那么这是创新的最高标准解释。由于我国还是一个发展中国家,跟世界发达国家相比,我们还处于落后阶段。关于创新也有一定的辩证说法,如果要追赶发达国家,我们要追赶国际先进水平,而对于学校或者企业单位,能够走在全国前边,那也是创新。所以在创新问题方面要有前瞻性,能够登高望远。正如唐诗中有一句话叫“欲穷千里目,更上一层楼”,我们要能够登高望远,往前看。

所以我是这样总结我自己的工作,我的工作要“远看十年”,我对自己的教育事业的发展、研究工作的发展,要看十年以后向什么方向发展;还要“近看三年”,既要看的很远,也要看的近一点。远看十年,近看三年,抓住机遇,先走一步,这就是我个人的创新思维。

创新思维的火花

举几个例子,第一位是微软公司的比尔.盖茨。

盖茨是1955年生人,从小就喜欢玩计算机打游戏,后来他上了哈佛大学学习经济学,三年以后,还没毕业就不上了,要去搞计算机。与他的年轻伙伴办了微软公司,叫Microsoft 微软公司,创造了视窗叫Windows,还有办公软件Office,又发展了互联网。他这些工作让个人电脑,个人计算机成为各行各业必需的办公用品,全世界各行各业都要用它。所以他的工作是非常创新的,而且改变了世界面貌,各行各业都要用它。我们高等教育的也要信息化、数字化,教师要用计算机作为教学工具,学生要用计算机作为学习工具,所以他的创新所做的贡献是全世界性的。

比尔?盖茨提出了互联网,最近几年发展起来成为物联网,由Internet发展成为Internet of things。客观的东西也能进网,进入互联网就是给个信号,文字、语言等思想性的东西可以进去,那普通的客观的东西怎么能够进到网里边呢?这里有一套办法,客观的物质世界可以通过一个叫做传感器,也就是RFID,把它带入互联网里边去。RFID就好比是照妖镜,把东西一照就把它的“魂”抓出来了,这个拿出来的“魂”就是它的信息。进入互联网以后,我们就可以追踪它、监测它、管理它、操控它,这样就把我们对客观世界自动化管理了。这个已经发展了四五年。

举个简单的例子。大家都去过超市买东西,超市的经营系统就是一个物联网。超市里边货架上有许多货物,顾客可以随便挑选。仔细观察会发现,物品包装上面会有一个条码,这个条码收集了货物的所有信息,包括这件物品是什么、价格多少等。通过柜台结账处扫描,物品条码内容就进入到计算机。超市结账处的计算机会把顾客所买的每一样物品信息收集进去,然后打出一张像发票的纸条,上面包含了所买物品的单价、件数、总价等,这就是一个小的物联网。超市里边的物联网并不仅仅止于此,顾客付完钱后,信息还要进入总经理的办公室,晚上歇业后会把全天所有的信息汇总加在一起,这样就可以统计出当天一共卖了多少货,总销售额多少等。继续发展下去,这个网络还可以通知库房哪些货架物品短缺,缺什么物品,怎么补充等;如果库房补充不了,它还可以通知销售商给库房送货,所以这整个系统叫一个物联网。

RFID叫做传感器,他所组成的网叫传感网。RFID是缩写词,RF是Radio Frequency。射频就是有频率的东西,那就是一个光照,可以是无线电波,可以是紫外光,可以是红外光,也可以是可见光,还可以是激光或者微波,这些都可以利用。比如在战争期间利用的雷达,探测远方来的敌机,它发出无线电波,然后无线电波再反射回来,就把敌机的信号报到雷达站,雷达站就可以在视频上看见有多少架敌机,什么样型号等,立刻通知己方空军升空,在合适的地方等着截击敌机。

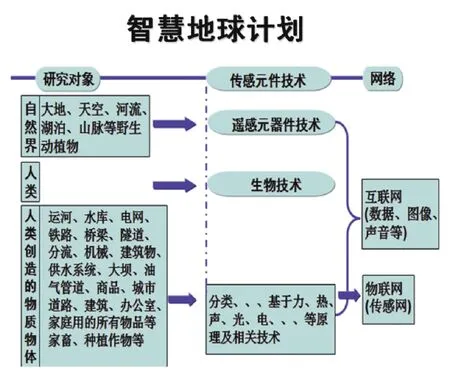

中国在这方面发展的很快,美国也很重视。美国IBM公司的总裁彭明盛,他提出“智慧地球的计划”,把地球分成三大部分作为研究对象,一部分是自然界,山川、河流、土壤等各方面的东西,我们可以用遥感卫星把它摄影、收集起来,传入到互联网里;一个是人类,我们可以用人体的传感器,把人身体里面的信息可以传射出来。比如我们可以把很小的芯片送到人的循环系统、血液里面去,随着血液在身体里循环就可以向外发射信息,这个信息就有接收部分,可以诊断病症;再一部分是人类创造的物质物体,例如桥梁、运河、电网等,可以通过遥感卫星,或者摄像可以进入一个网,而它会把这些东西记录下来;还可以通过GPS或者北斗导航卫星,来把它传播到互联网里边去,也可以追踪,也可以对它管理,这就是智慧地球计划。

美国历届总统都很重视科学技术的发展,尼克松搞了星球大战,克林顿搞了互联网,支持了纳米材料的发展,奥巴马又重视了智慧地球计划,就是物联网。中国也在2008年左右开始发展起物联网。中国在互联网上落后了,而且到现在我们发展的仍不够,可是在物联网这方面,我们中国在世界上有话语权。

百货超市的经营系统最简单,因为人人都有上超市买东西的经验。现在再给大家举几个我国物联网的创新实践。去年上海举办了世博会,在世博会里边物联网的工作者有两个创造。说起物联网不得不提到物联网的发展中心——江苏无锡市,温家宝总理很重视这方面的发展,而且定下无锡是中国物联网的中心,或者是传感网的中心。无锡对世博会有两个贡献,一个是世博会的车务通系统。上海传感网中心做出一个物联网系统,使得每一辆车都有一个芯片,并与北斗导航卫星连接,把信息反射到上海市交通管理中心。上海市的交通管理中心就可以控制全市的交通,管理全市每条街道的红绿灯,这就是车务通系统,给上海市解决了交通问题。第二个是浦东机场的防入侵系统,上海浦东机场建立了一个围墙,围墙顶都洒上了各种传感器芯片,在墙体上和墙体下边地面上也贴了许多的传感器,这些传感器也跟导航卫星相连接,如果有一点风吹草动,传感器就能感觉到。如果有小猫、小狗爬到墙上,它也能够接受猫狗身上的振动,知道它究竟是猫还是狗,也可以通过导航卫星反射回来。这一套防入侵系统价值多少钱呢?每一套四百万人民币,如果把所有的配件都配齐,需要五百万人民币。我国的航空总局决定,如果我国200个骨干机场每个机场有一套防入侵系统,200套的总价值就是十个亿,因此物联网是可以创造财富的。

所以高技术也并不是完全投资,它是有巨大财富的,物联网就可以应用到各个方面,例如智能城市、智能家居、管理交通、管理校园、智能医疗、环保司法或者文博事业。所以据现在的估计,十年以后,物联网系统创造的财富可以是互联网创造财富的三十倍。

在这里想同大家讲分享几个中国特殊的创新成就。第一个例子,中国的青藏铁路有很多世界第一,我们青藏铁路建设了全世界海拔最高和最长的冻土隧道和代路桥。由于开凿隧道时,凿下来像岩石一样的物体里面的泥沙只有百分之十几,其他全部是冰,这种情况下开凿的隧道通火车时,产生的摩擦会发热,使得隧道融化。这就好比航天飞机,航天器飞回大陆时,大气的摩擦会导致航天器外边发热,要保证航天飞机里边处于常温状态,这是一件很了不起的事情。因此在外层有一层很强的绝热层,尽管外边烧到八百度或者一千度,航天飞机内部的人仍会处于常温。冻土隧道正好相反,要求火车通过时隧道不会晃、不会融化。这个问题怎么解决呢?工人先凿出隧道,给它上一层保温的浆基,比如石棉或者树脂,然后再往上面贴两层石板,都粘的牢牢的构成一个线,火车过来的时候,不会让冻土的隧道融化。海拔最高的冻土隧道叫风火山隧道,海拔最高、最长的隧道叫昆仑山隧道。

另外,在平坦的冻土上,不能直接把车轨铺在地面上,因为夏天西藏高原的温度,会达到四十度以上,冻土表面就会融化成一滩一滩的水,土壤会跟草结合成一团一团的固体,车走在这上面就会陷下去,因此不能直接在冻土上面铺架铁路,这就需要用高架桥来代替,让铁路在高架桥上走。这里面又有一个问题,怎样保证高架桥支柱在夏天不会陷下去,我个人认为在高架桥下边的土壤里,埋藏了液体空气的管道,保持它能够负二百多度冷冻。关于这方面并没有报导,所以我称它为青藏铁路之谜。

第二个例子:机器人最早是一个普遍意义,凡是能够自动化操作的东西都叫机器人,比如制造集成电路,安装零件时的机器也叫机器人。现在的机器人更明确化、具体化了。现在美国人已经预备让机器人代替士兵上战场,我们在机器人方面也有许多发展。能够飞到天上的机器人就是无人机,无人机发展非常快速,美国人使用无人机杀死了许多基地领导人。无人机不需要人去驾驶,而且它小而轻巧,在价值方面也很节约。今年珠海国际航空航天博览会上,我们推出了25种无人机,向国际展示我国无人机的制造。

第三个例子:“蛟龙”号载人深海潜水器。它能够潜到5055米的深度去探测矿物,而且联合国为我们在印度洋海底划分了一万平方公里的海底,允许我们到那儿采矿。由深海潜水器我联想起我国会不会有“无人潜水机器人”。有人问这个有什么用处呢?第二次世界大战时期,英国、法国与德国发生战争,由于英、法两国都是海洋大国,而德国是陆地国家,因此并不能战胜英、法的舰队。德国想到一个巧妙的办法,在英国、法国商船或者军舰航行的海路上放置了许多磁性炸弹。由于商船或军舰都是钢铁制造,可吸引有磁性的炸弹。当英国或法国的商船、军舰经过此航道时,这些炸弹就会立刻吸附上去,产生爆炸。就这样,让英、法的商船与军舰受到很大损失。所以我想,如果我们能制造一个炸弹潜水机器人,肚子里除了发动机还有烈性炸弹。形状不一定非是人形,可以是大鱼形状,也可以是海龟形状。我个人倾向海龟形状,因为海龟背是个平面,可以做成永久磁性的,或者是生物性的,如同壁虎脚上的绒毛,一旦海龟状炸弹机器人遇见敌舰,立刻就吸附上去,像车臣的“黑寡妇”一样,做一个自杀性爆炸的志愿者。这可以不可以呢?我认为这也是一种设想,而且是完全可能的。

如何培养创新思维

怎样培养创新思维呢?我的经验告诉我,要做事业、不仅要成功还要有创新,应当要有激情、有动力,有为祖国效力的决心。我对人类事业成功总结了一个公式,事业成就等于教育、勤奋、机遇和奉献的总和。教育很重要,不受教育就没有知识,就搞不了任何创新,而且教育还应该是终身教育。我现在95岁还要学习呢!不仅要受教育,还要勤奋,永远要做一个不懂得疲乏劳动的人。机遇也非常重要,勤奋的人有准备,遇见机遇就能抓住机遇。在以上四个因素中,勤奋是最主动、最积极、最活跃的因素。这是我个人的经验总结。

钱学森先生曾对温总理提出问题,说中国办了这么多大学,怎么不见培养出创新型的杰出人才呢?温总理就记住钱先生的问题,多次召开教育座谈会,向各界的教育家求教。所以对于解决钱先生问题的根源,我把它叫做钱问,就是钱学森的一个问话。对此我有些个人的看法,要从根本上来解决“钱问”需要注意四点。第一,教育是人类社会的永恒事业,应该请真诚的教育家来办教育,有教无类,不拘一格育人才。这一点,现在我们国家没有很好解决;第二,爱国主义是教育思想的灵魂,爱国主义的教育环境能够培养出英才。我之所以这样说是因为我经历过抗日战争。在抗日战争期间,全国人民一起起来反抗日本帝国主义,整个国家形成一个爱国主义教育的大熔炉,在这个里面培养出很多优秀人才。多难兴邦,两弹一星的功勋科学家、对国家有贡献的老将军、著名音乐家冼星海等等,都是这个时代培养出来的,所以爱国主义教育环境出人才,这是我总结出来的。因此我主张在学校里边,老师应该跟学生一道共同培育学校的爱国主义气氛,让学校成为一个爱国主义教育的熔炉,这样才会出奇才、出英才;第三,培养高层次人才立足于国内。我觉得应该把培养人才的立足点放在国内,虽然现在很重视海归,要海归回来担任比较高级的职务。外国的人生观是个人主义的人生观,培养的是个人主义,我们是社会主义国家,应该重视集体主义的培养,应该是大兵团作战,用本国传统的优秀教育教育我们的学生,让我们学生在国内成才;第四,要给青年人排除一切不适宜、不合理的负担,让我国的青年人和发达国家的青年人能够在同一起跑线上起跑。只有这样才有竞争力。所以这也是一个很难的问题。我们要靠国家政府和党来解决这个问题。

温家宝总理曾提出,我们现在不仅要推进经济体制改革,也要推进政治体制改革,没有政治体制改革的保障,经济改革的成果就会得而复失,现代化的目标就不可能实现。同时还应坚决反对一切学术腐败,去年西安交通大学有一位院长出现了学术腐败问题,十个老教授共同联名控告他,使得他之前获得的国家奖励被取消,院长职务也被辞退。国外对学术腐败问题十分严厉,如果文章中一个二十字的句子,其中有五个字的排列顺序跟其他人发表的正式文章排列顺序一样,这就算抄袭、剽窃,这篇报告不会有分数,有五次这种现象就要被开除,即使转学到别的学校,有抄袭记录的人也不会被录取。所以国外的学校对此是正面教育的,我国则对学生讳而不言。所以我提出,应该在教育改革里边,把防止学生的学术腐败、学术浮躁、投机取巧、弄虚作假、抄袭剽窃等不端行为严格禁止,同时做出规定,违反时如何处分。必须以诚信对待人、对待工作、对待社会风气,这样绝对有益于激励产生创新思维。

漫谈创新思维

创新就是创造新事物,创造出的新事物走在世界潮流的最前列,就是创新的最高标准。有很多重要人物像比尔·盖茨和史蒂夫·乔布斯,他们都是如今时代创新的人才,他们无与伦比的创造力改变了世界的面貌。

申泮文——中国科学院院士、教育家,无机化学家

申泮文,中国科学院院士、教育家,无机化学家。1916年9月7日出生于广东省从化县。1940年毕业于昆明西南联合大学(南开大学)化学系。历任南开大学化学系教员、讲师、副教授、教授,南开大学元素有机化学研究所副所长。现任南开大学新能源材料化学研究所学术委员会主任;国家“863”计划新材料领域储氢材料专题组顾问。

他执教无机化学基础课逾40年,编写和翻译化学专著多种。他长期从事无机合成和金属氢化物化学研究,为创建南开大学新能源材料化学研究所、南开大学化学系应用化学研究所奠定了基础。