汶川大震前数字地震仪位移地脉动低频异常现象研究①

2012-10-16杨立明

董 蕾,杨立明

(中国地震局兰州地震研究所,甘肃兰州 730000)

汶川大震前数字地震仪位移地脉动低频异常现象研究①

董 蕾,杨立明

(中国地震局兰州地震研究所,甘肃兰州 730000)

选取了2008年4月25日至5月12日间的四川台网14个台宽频带地震仪记录到的地脉动波形资料,把速度波形做适当的数据校正和滤波处理后,经积分转换成位移波形。频谱分析结果表明:地震发生前存在低频异常颤动,地震前2~3天开始0.1~0.3Hz频段傅里叶谱幅值逐渐增大;各个台的位移振幅值逐渐增强。其中靠近龙门山断裂带的台站记录到的地脉动变化较明显。

汶川地震;低频波;地脉动;位移波形;傅里叶谱

Abstract:Through selection the broadband digital seismic data from April 25,2008to May 12,2008,recorded by fourteen seismic stations in Sichuan province,the microtremor wave form records are transformed to displacement wave forms after the data correction and filtering.The results of Fourier analysis indicate that before the earthquake occurred the low-frequency abnormal quiver is found;Fourier spectrum value at 0.1~0.3Hz band is increased in two to three days.Amplitude values of displacement waves are gradually increased at every seismic stations.The microtremor records change greater at stations near the Longmenshan fault zone.

Key words:Whenchuan earthquake;Low-frequency wave;Microtremor;Displacement wave;Fourier spectrum

0 引言

地震仪记录到的不仅是地震事件,还记录到了没有地震时的微小地面运动,它是由风、城市等的高频噪声,海洋波和周期长些的天气过程效应产生的波所造成的[1]。

Longuet-Higgins[2]对长周期地脉动进行了研究,所研究的长周期地脉动又分为原生地脉动和次生地脉动。Oliver和Page[3]首次注意到了原生地脉动和次生地脉动与同样的大气干扰的关系,观测到了原生地脉动的优势周期是次生地脉动两倍;在陆地上观测到的原生地脉动频率在40~80mHz;次生或双倍频率的地脉动是经常观测到的,优势峰值频率在100~160mHz,或接近2倍的海浪峰值频率。之后人们在长周期事件中发现了慢地震事件[4-5]。并在一些大震发生前几天,发现了长周期形变波[5]。Astiz[1]比较了全球台网的100个不同台站的典型噪声水平,发现脉动峰值在5~8s的周期出现。杨立明[6-7]利用连续数字仪速度地脉动记录的资料,研究发现震前临震阶段0.1~0.3Hz频率的幅值出现快速、持续的增大现象,该现象具有重现性。根据以上的研究结果,本文将地震台的速度脉动记录转成位移记录,并尝试基于位移地脉动波形记录新的分析方法,探讨大震前低频段的地脉动变化,观察汶川地震前地脉动的走向在时空上的变化情况,以及地脉动与大震发生的关系。

1 资料和方法

1.1 资料的来源

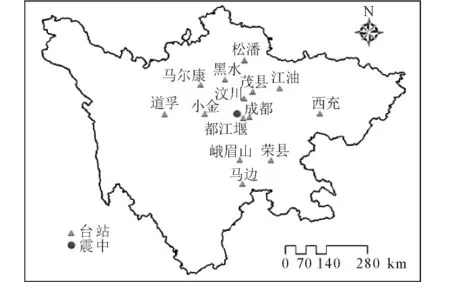

本文资料来源四川台网中心。四川地震台网由52个数字地震台站构成,使用CMG-3ESPC、CTS-1E等宽频带地震仪,观测结果稳定。采样间隔为0.01s,Nyquist频率是50Hz。本文选取了14个台站,都围绕震中相对对称分布,大致分布分在龙门山断裂带以西,以东及断裂带上。台站的位置如图1所示,震中距见表1。

表1 台站与震中的距离

图1 台站和震中分布图Fig.1 Distribution of the selected seismic stations and the epicenter of Wenchuan earthquake.

1.2 位移积分

宽频带数字地震仪具有记录频带宽、分辨率高、动态范围大的特点。数字化地震仪基本上采用速度平坦型设计。数字地震学中,使用位移型、速度型、加速度型的说法主要是指仪器的频率特性,地面运动可以是位移、速度和加速度。数字地震学中提到数字记录只是一种数字,单位是“数字数”[8]。而从数字记录恢复到位移波形一直是地震学中的一个基本问题,位移波形是确定震源深度、破裂面和地震矩等震源参数以及反演震源破裂过程的基础[9-10]。

本文使用宽频带速度地震仪的数字地震记录,采用积分转换计算来获得地面运动的位移波形。时间域的一次积分运算相当于频率域除以圆周率,则原始记录低频成分会放大,产生低频漂移,考虑到这个问题在积分前必须做滤波处理。

利用Matlab中复合梯形公式函数cumtrapz进行速度与位移的转换计算,得到位移波形记录。并利用快速傅里叶变换(FFT)求取频率特征。

1.3 地脉动速度的计算

初始速度记录的数据是evt格式的文件,由二进制数组成,经由earthquake data transform_v3.0软件转换成文本格式的文件,所得数值的单位是“数字数”。除以系统灵敏度后可得近似的真实的地动速度(没有除去仪器响应和场地响应)。

地动速度(μm/s)=数字数(counts)/

系统灵敏度(counts/μm/s

1.4 记录的基线校正与滤波

由于地震记录中含有直流分量及长周期漂移,直流分量在很大程度上影响FFT变换和积分结果,所以在进行FFT变换和积分前,要进行水平基线校正。水平基线校正简单地是将所有记录点减去它们的平均值。由于0.005Hz的低频限可以滤掉由积分造成的长周期漂移的低频波[10],并且考虑到本文所涉及的频段,用巴特沃斯4阶高通滤波器滤掉小于0.05Hz的低频波。

2 结果分析

2.1 汶川台连续记录频率特征

本文以长周期地脉动为对象。长周期的脉动源是如雨、海浪、地质内力作用等的自然因素,它的优势周期在2~40s之间。考虑到仪器的幅频特性和积分等问题,本文所选的频段是0.05~0.5Hz之间。图2为汶川台东西向位移波形的一些整点傅立叶谱,可以看出:(1)地脉动的位移波形的谱峰值有3个,且对于不同的时间点,它所对应的频率段不一样,但大致分别是0.05~0.1Hz,0.1~0.16Hz,0.16~0.3Hz。(2)从5月11日开始,各频段傅氏谱的振幅值增大明显。

对其他台站的分析也一样。分析发现,远震及小震对脉动的0.05~0.1Hz频率段影响较大,这段频率段的幅值不稳定。本文以下选取0.1~0.3Hz频率段进行分析。

图2 汶川8.0地震前汶川台EW道一些整点脉动位移记录0.05~0.5Hz频段的频谱图Fig.2 Fourier spectrums in 0.05~0.5Hz of microtremor displacement records in EW channel at Whenchuan seismic station before Whenchuan MS8.0earthquake.

汶川地震前4月25日到5月12日间全球共发生了5次大于5级的地震,其中2008年5月2日9时33分发生在安德烈亚诺夫群岛的7级地震和2008年5月8日0时45分发生在日本本州东海岸近海的7.1级地震对本文所选的台站记录到的波形有很大影响。除此之外,还有一些小震和仪器故障等因素造成脉动频谱的突变,所以扣除了5月2日 9时,10时,5月8日0时,1时这些时间段的记录。

为了更清楚展示地震前4月25日到5月12日间脉动傅里叶谱值变化特征,求取每小时0.1~0.3 Hz频段内幅度值包络线的极大值,并扩大1 000倍作为该时段的频率幅值,最后得到汶川台整点傅里叶谱峰值的变化进程,如图3所示。可以看出脉动序列傅里叶谱峰值在10日后开始增大。

图3 汶川8.0地震前汶川台三通道整点脉动序列傅里叶谱峰值0.1~0.3Hz频段变化进程Fig.3 Change of Fourier spectrum peak values in 0.1~0.3Hz of microtremor displacement in three channels records at Whenchuan station before Whenchuan MS8.0earthquake.

2.2 震前各台连续脉动记录频谱特征的时间进程

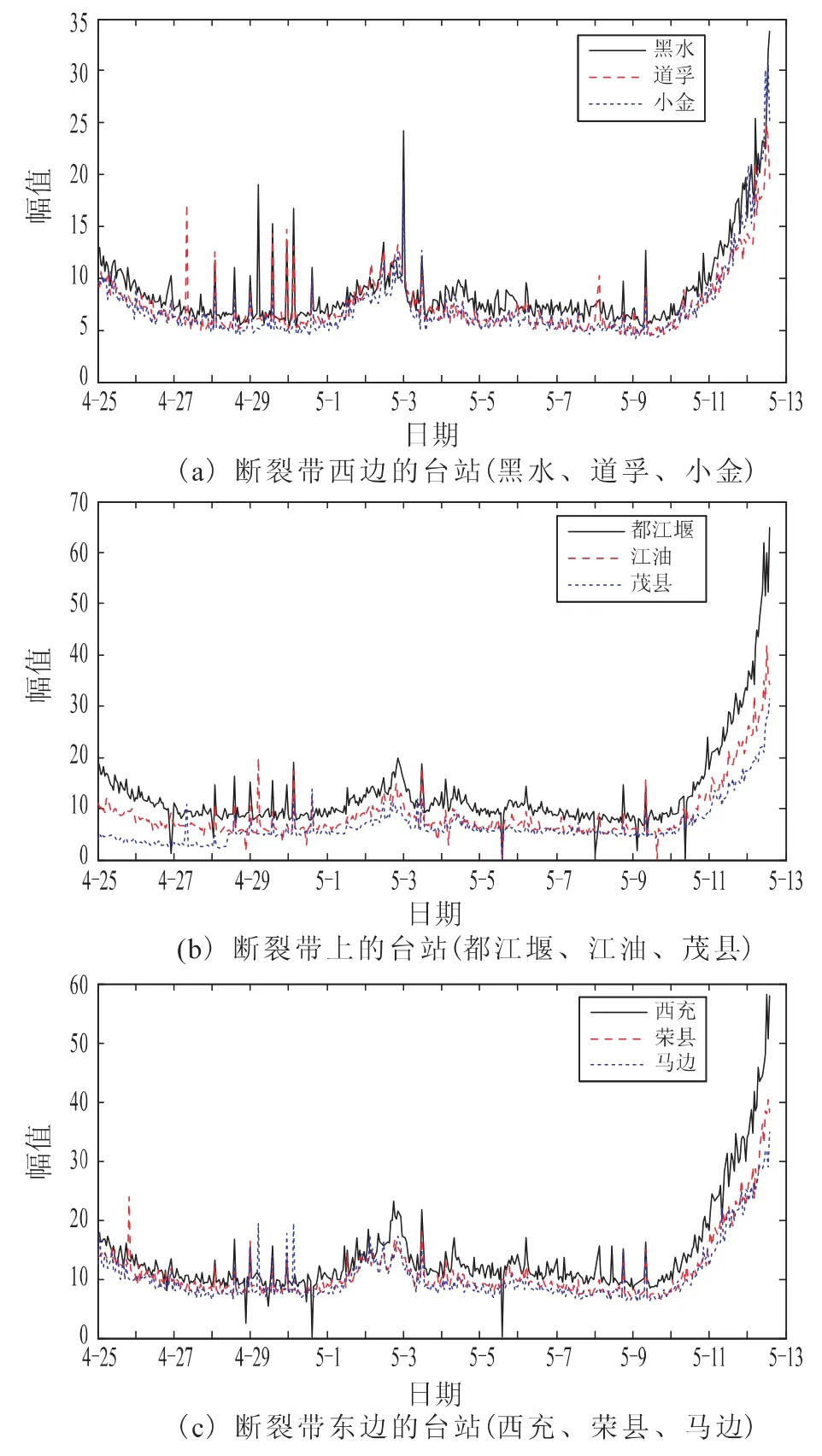

经过处理,选取的宽频带地震仪脉动记录的UD方向震前整点记录傅里叶谱0.1~0.3Hz频段峰均值随时间变化曲线如图4,其中,图4(a)为龙门山断裂带西边的台站,图4(b)为龙门山断裂带上的台站,图4(c)为龙门山断裂带东边的台站。可以看出,汶川地震前从5月10日开始,每个台的脉动的幅值都有不同程度的持续增大,而断裂带附近的台站所记录到的地脉动幅值增大明显。

图4 震前分区各台连续脉动记录频谱特征的时间进程Fig.4 The time histories of spectrum characteristic of continuous microtremor displacement records from stations in three areas before the Wenchuan earthquake.

2.3 脉动位移波形的连续记录

为了直观的看出地震前脉动的变化,本文选取了成都台5月7日到5月12日震前的波形记录,对其进行积分得到位移波形(图5)。可以看出,从10日开始脉动幅值增大。

图5 汶川地震前5月7日到12日成都台记录的地脉动位移波形三分量Fig.5 The microtremor displacement wave forms in three channels recorded at Chengdu station from May 7to May 12,2008,before the Wenchuan earthquake.

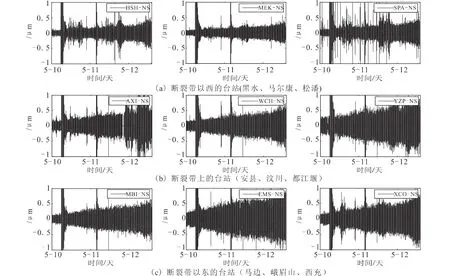

类似的分析,得到其他台的10日到12日震前脉动位移波形,如图6所示。

可以看出,每个台的脉动幅值都有不同程度的增加,断裂带以西的台站增加幅度相对较弱。

3 结论与讨论

(1)本文在分析了一些台站的地脉动位移波形之后,发现震前有低频前兆信息,临近地震的发生,脉动在0.1~0.3Hz频段的傅里叶幅值越来越大。震前2到3天内脉动位移波形振幅值持续增加。可以看出位移波形的振幅值与0.1~0.3Hz频段的傅里叶幅值是对应增加的。

图6 一些台站5月10日到震前的NS道地脉动位移波形变化Fig.6 The change of the microtremor displacement wave forms in NS channel from stations in different areas.

(2)关于脉动异常已有大量的研究。杨又陵[5]研究发现2001年11月14日昆仑山口西8.1级地震前发生了缓慢运动事件,并认为该慢地震事件是8.1级大震前中昆仑断裂临震预滑动引起的。许昭永等[11]通过岩石高温高压破裂实验与有机玻璃破裂试验认为慢地震是临界或亚临界破裂或预先滑动所致,是低频应变波动;同时也发现并非所有岩石主破裂前都有明显的临界破裂或预滑动现象,所以并非每个地震前都有慢地震。Linde等[12-13]认为慢地震是地震断裂过程的一个组成部分,在地震成核作用过程中可能起着重要的作用——是导致地震发生的触发因素。张晁军等[12]认为慢地震可能消除一个正趋于断裂的地震威胁,也可能转移应力而触发一个正常地震。

然而在2008年5月8日至12日期间,西太平洋上产生了强台风Rammasun(威马逊),在较早的长周期地脉动信号研究中认为脉动信号的产生与海洋中的暴风系统有关。对于地脉动波形的产生有2种不同的产生机制:(1)在wiechert理论(Wiechert曾提出脉动是在激烈的碎浪对陡峭的海岸作用下产生的)中的海浪(1905,1907);(2)根据Longuet-Higgins的理论(海浪波动非线性理论)提出的海洋驻波模型[2,4]。胡小刚[15]在研究后认为路径和强度类似于Rammasun的台风很难在中国内陆引起明显的异常扰动,因此,对于汶川地震震前四川的台站记录到的低频脉动异常所产生的原因需做进一步的探讨。

(3)本文首次将脉动速度记录转换为位移波形记录,并对此进行傅里叶分析,结果与杨立明[7]利用速度记录发现汶川地震前甘肃台网存在地脉动特殊频率波动的异常现象是一致的。

本文是在前人工作的基础上进行研究的,对于临震前的低频波动异常现象的研究和应用还需要大量进一步的工作,本文的研究仅是初步的,对此问题的深入研究有助于提高临震预报的认识水平。

致谢:感谢四川台网中心提供宽频带地震仪记录到的数据。

[1] Peter M Shearer,著.陈章立,译.地震学引论[M].北京:地震出版社,2008:168-169.

[2] Longuet-Higgins M S.A theory of the origin of microseisms[J].Phil.Trans.R.Soc.London,1950,A 243:1-35.

[3] Robert K Cessaro.Sources of Primary and Secondary Microseisms[J].Bulletin of the Seismological Society of America,1994,84(1):142-148.

[4] 王迪晋,李正媛,吕品姬.慢地震研究综述[J].大地测量与地球动力学,2007,27:21-25.

[5] 杨又陵,赵根模,高国英,等.2001年11月14日昆仑山口西M8.1地震前的缓慢地震事[J].国际地震动态,2003,(9):1-4.

[6] 杨立明.汶川地震临震地脉动记录特殊频率波动现象及其重现性初究[J].国际地震动态,2009,(1):14-19.

[7] 杨立明,王建军,冯建刚,等.汶川地震前地脉动低频波动现象及其应用的初步研究[J].中国地震,2009,25(4):356-366.

[8] 陈运泰,吴忠良,王培德,等.数字地震学[M].北京:地震出版社,2000:16-18,52-53,57-59.

[9] 李鸿吉.用FFT和现代控制论方法恢复地面位移[J].地球物理学报,1992,35(1):37-43.

[10] 周云好,陈章立,缪发军.2001年11月14日昆仑山口西MS8.1地震震源破裂过程研究[J].地震学报,2004,26(7):9-20.

[11] 许昭永,杨润海,胡毅力.慢地震慢机制的研究[J].地震,2003,23(2):12-20.

[12] 张晁军,石耀霖,马丽.慢地震研究中的一些问题[J].中国科学院研究生学报,2005,22(3):258-269.

[13] Linde A T,Gladwin M T,Johnston M J S.A slow earthquake sequence on the San Andreas fault[J].Nature,1996,383:65-68.

[14] HasselmannK A.A statistical analysis of the generation of microseisms[J].Rev.Geophys.,1963,1:177-209.

[15] 胡小刚,赫小光.强台风对汶川大地震和昆仑山大地震“震前扰动”影响的分析[J].地球物理学报,2009,5(7):1363-1375.

Research on Low-frequency Anomalies of Microtremor Displacement Recorded by Digital Seismigraph before the Whenchuan Earthquake

DONG Lei,YANG Li-ming

(Lanzhou Institute of Seismology,China Earthquake Administration,Lanzhou 730000,China)

P315.31

A

1000-0844(2012)03-0268-06

10.3969/j.issn.1000-0844.2012.03.0268

2011-05-10

中国地震局兰州地震研究所论著编号:LC2012022

董 蕾(1986-),女(汉族),硕士,研究方向为地震综合预测理论.