Pdif震相在CDSN兰州地震台的记录特征①

2012-10-16许健生隗永刚张淑珍

许健生,隗永刚,张淑珍

(1.中国地震局地球物理所北京地震台,北京 100095;2.北京白家疃地球科学国家野外科学观测研究站,北京 100095;3.甘肃省地震局兰州观象台,甘肃兰州 730046;4.兰州地球物理国家野外科学观测研究站;甘肃兰州 730046)

Pdif震相在CDSN兰州地震台的记录特征①

许健生1,2,隗永刚1,2,张淑珍3,4

(1.中国地震局地球物理所北京地震台,北京 100095;2.北京白家疃地球科学国家野外科学观测研究站,北京 100095;3.甘肃省地震局兰州观象台,甘肃兰州 730046;4.兰州地球物理国家野外科学观测研究站;甘肃兰州 730046)

通过对CDSN兰州地震台1990-2000年间31个极远震记录的分析,得到了Pdif震相在CDSN宽频带数字地震仪上的运动学和动力学特征;给出了兰州地震台Pdif震相走时便查表,以便分析时查询比较。所得结果有助于提高地震速报能力和积累震相分析经验,有助于对核幔边界物理性质的认识。

远震;Pdif震相;记录特征;兰州地震台;中国数字地震台网(CDSN)

Abstract:The kinematics and dynamics characters of Pdif phase in seismic wave from 31far-teleseism recorded by the broad band digital seismic instruments at CDSN Lanzhou seismic station during 1990-2000are analyzed.The travel table of Pdif wave at CDSN Lanzhou seismic station is offered for analyzing conveniently.The result is very useful to enhance the rapid earthquake information report ability and accumulate seismic phase analysis experience.It is also helpful to understand physics characters of mantle-core border inner the earth.

Key words:Teleseism;Pdif phase;Recording character;Lanzhou seismic station;China digital seismic network

0 引言

继1936年丹麦地震学家莱曼首先在地震图上识别出了地球幔-核界面的衍射波Pdif以后,从上世纪80年代起,随着763长周期地震仪台网在中国大陆开始观测,赵荣国[1]、方家福[2]、郭瑛[3]和唐燕娟等人[4]开始用763的记录来讨论Pdif震相在中国大陆地震台上的记录特征,但都是基于763模拟记录的讨论。本文试图用中国数字地震台网(简称CDSN,下同)兰州地震台1990-2000年间宽频带数字地震仪记录到的31个有Pdif震相的极远震记录,给出Pdif震相在CDSN兰州地震台的运动学和动力学特征。

1 资料

本文所用资料均取自CDSN兰州地震台的观测记录,地震参数均取美国地震学合作研究协会(简称IRIS,下同)发布的地震目录,发震时间和记录图上标注的时间均为世界标准时,见表1。

表1 兰州地震台Pdif震相观测数据

2 Pdif震相的记录特征

2.1 Pdif震相的记录范围

由表1可见,兰州地震台记录到的Pdif震相的震中距范围目前是114.2°~175.7°,在表1中给出的震中距均为IRIS的测定结果。震级为6.0~7.8级,震源深度为8~635km。震中如图1所示,主要分布在在墨西哥、秘鲁和智利地区。

2.2 Pdif震相的运动学特征

根据CDSN兰州地震台宽频带数字化仪器的实际观测资料,能将Pdif震相与P震相清楚区别开的震中距约在114.2°~175.7之间,其运动学特征主要有以下几点:

图1 地震震中分布和台站位置图Fig.1 Distribution of earthquake epicenters and position of Lanzhou seismic station.

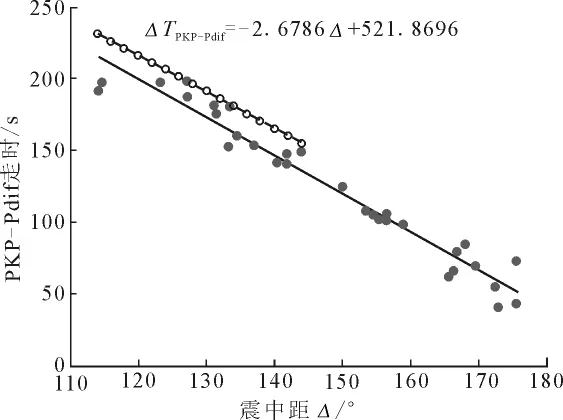

(1)在震中距114.2°以后,Pdif在PKP震相之

前出现的时间范围是3分18.3秒至40.1秒。由图2可看见,随着距离增大,Pdif与PKP震相之间的时差越来越小。Pdif与PKP震相之间的时差与震中距之间的关系可拟合为

图2 PKP-Pdif时差与震中距的关系Fig.2 Relationship between the difference times of PKP-Pdif and the epicenter distances.

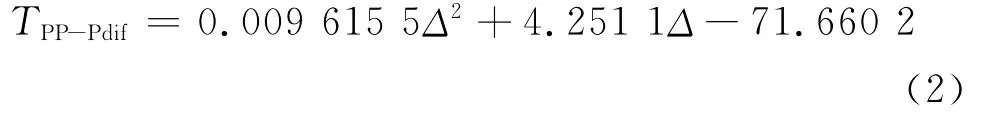

(2)Pdif在PP震相之前出现的是4分43.9秒至6分41.3秒。由图3可看见,随着距离增大,Pdif与PP震相之间的时差越来越大。Pdif与PP震相之间的时差与震中距之间的关系可拟合为二次关系式:

式(1)、(2)中时差T的单位为秒;震中距Δ的单位为度。

图3 PP-Pdif时差与震中距的关系Fig.3 Relationship between the difference times of PP-Pdif and the epicenter distances.

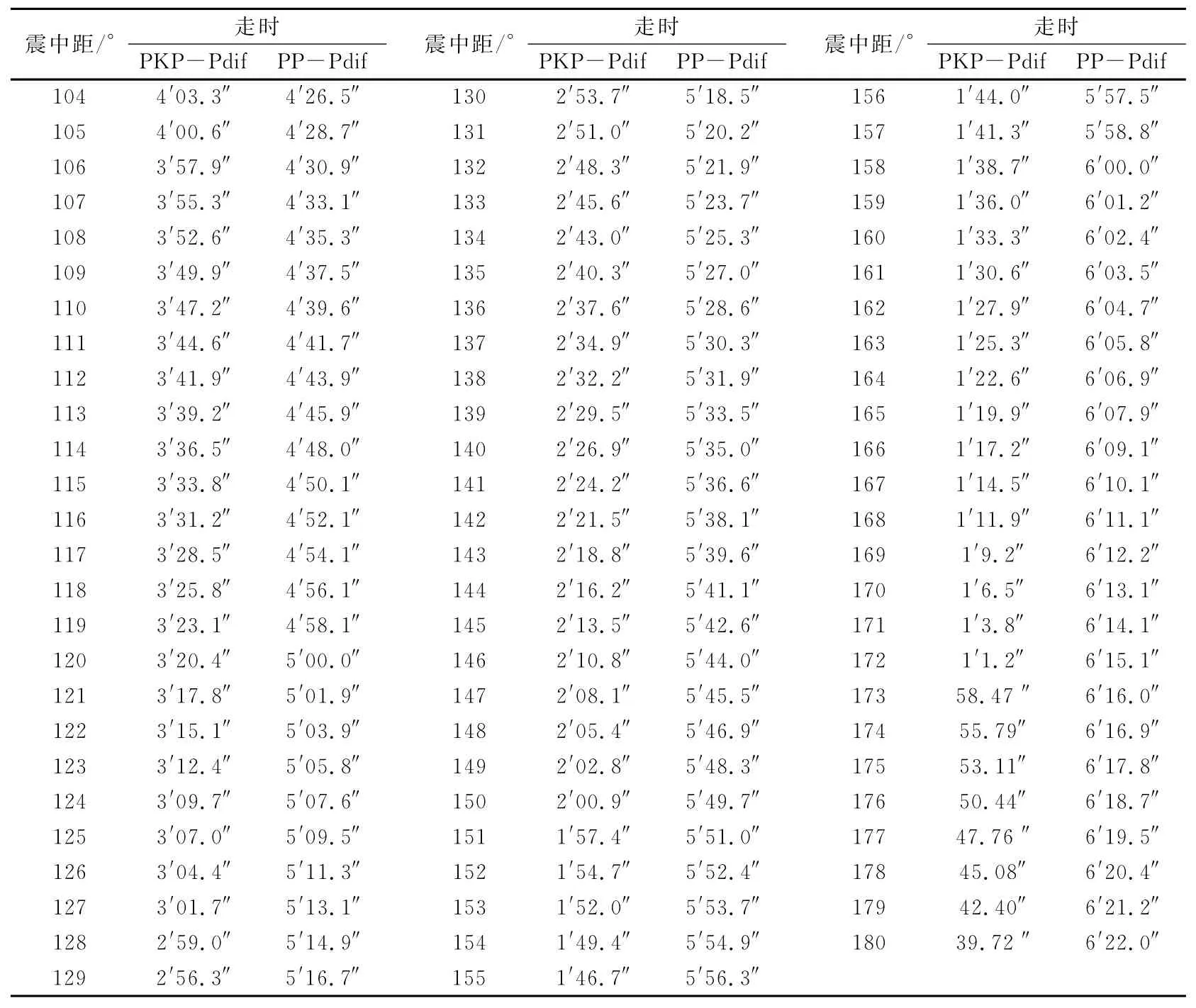

根据关系式(1)、(2)可给出兰州地震台Pdif震相走时便查表(表2),以便分析时查询比较。

表2 兰州地震台Pdif震相走时便查表

(3)由图2可见,兰州地震台记录到的Pdif震相与PKP的到时差直线(虚线)与IASPEI1991地震走时表[5]给出的Pdif震相与PKP的到时差直线(实线)基本平行。144°以后的到时差也与IASPEI1991地震走时表给出的到时差直线的延伸方向基本一致,两者之间有约19秒左右的系统偏差。

(4)由图3可见,兰州地震台记录到的Pdif与PP震相的到时差曲线与IASPEI1991地震走时表给出的Pdif与PP震相的到时差曲线比较吻合,近似于二次曲线。在130°以前两者基本重合,在130°以后随着距离的增大差值也逐步增大。但在144°以后其到时差曲线仍与IASPEI1991地震走时表给出的到时差曲线的走向基本一致,两者之间的系统偏差随距离的增大而逐渐略有增大。

在图2和图3中的空心圆为IASPEI1991地震走时表给出的PKP、PP与Pdif震相走时差,实心圆为兰州地震台记录到的PKP、PP与Pdif震相的走时差。

(5)由图6可见,兰州地震台记录到的Pdif震相有较明显的正频散特性。初至的Pdif震相的前半个周期明显小于续至的后半个周期。

2.3 Pdif震相的动力学特征

在震中距114.2°~175.7°之间,Pdif震相在CDSN兰州地震台宽频带数字化记录上的动力学特征主要有以下几点:

(1)由表1可见,Pdif震相的位移量与周期大小似乎没明显的相关性;

(2)由表1可见,Pdif震相的周期范围较宽,约在16.24~38.99s之间;

(3)由表1可见,Pdif震相的周期大小与震中距大小的相关性不明显,周期并不随震中距的增大而增大;

(4)兰州地震台记录到的Pdif震相的震源深度范围为8.0~635.0km;

(5)由图4可见,Pdif震相的周期大小与震源深度似乎有点统计关系,即深度较大时,周期也较大;

(6)Pdif震相的振动次数与震源深度也似乎有关,比较图6中(a)、(b)、(c)各分图可见,当震源较浅的时候Pdif震相振动次数较多,常伴有尾波相随,甚至会持续若干个波列,与后续的PKP震相衔接在一起,而当震源较深的时候Pdif震相振动次数较少,甚至只有一两次振动,此特征似可作为浅源与中、深源地震的一个判据;

图4 Pdif震相的周期与震源深度的关系Fig.4 Relationship between the periods of Pdif phase and the depths of earthquake source.

(7)对中深源地震有时可见清楚的深度震相pPdif和sPdif,如图6(b)所示,但不知是何原因深度较大的地震反而没有深震震相,如图6(c)所示;

(8)由图5可见,Pdif震相的位移大小与震级基本成正比关系。位移量的范围在0.030(MS=6.4)到2.432μm(MS=7.4)之间。

图5 Pdif震相的位移量与震级的关系Fig.5 Relationship between the displacement of Pdif phase and magnitude.

3 讨论与结语

从1990-2000年兰州地震台极远震记录的分析结果中初步可以得出以下结论:

(1)目前,在兰州地震台能将Pdif与PKP震相清楚区别开的震中距在114.2°~175.7°之间,IASPEI1991地震走时表给出的能记录到Pdif震相的范围是100°~144°之间,CDSN兰州地震台的宽频带数字化地震仪大大拓展了Pdif震相的记录范围。

(2)图2和图3中的虚线是根据表1中给出的PKP-Pdif和PP-Pdif到时差值拟合出来的直线和曲线,是震源深度在8~635.0km不同深度的到时差值,因为资料较少没按不同深度作详细划分。在图2和图3中的实线是IASPEI1991地震走时表给出的PKP-Pdif和PP-Pdif在震源深度0km时的到时差值。受不同震源深度的影响,实际观测值和IASPEI1991地震走时表给出的全球平均值有一定的系统偏差和个别点离散较大是可以理解的。

图6 不同震源深度的Pdif震相比较Fig.6 Comparison of the Pdif phases among the earthquakes with different source depths.

(3)Pdif震相在SK和763等模拟记录上的波形多为一个周期甚至半个周期的“孤立”波动,但在宽频带数字地震仪上却能记录到一个或数个很完整的波形。尤其对浅源地震,还能记录到若干个振动波列。即使深源地震也能记录到一个或多个完整的波列。

(4)Pdif震相的位移量与震中距和震源深度没有明显的相关性,这可能与形成Pdif波的幔-核界面的物理性质和几何形状有关。已有文献认为幔-核界面凹凸不平,Pdif波沿凹凸不平的幔-核界面传播有可能造成Pdif波能量的随机“聚焦”,使得Pdif波的位移量随机放大。当然,凹凸不平的界面也有可能造成Pdif波能量的随机"焦散",使得部分能量随机损失,造成Pdif波的位移量变小。另外,振幅衰减除了与震中距有关外还与传播路径上的物理性质有关。Pdif波的位移量与震中距没有明显的统计关系是否意味着幔-核界面具有明显的横向不均匀性质。当然,这个问题很复杂,有待积累更多的资料做进一步的探讨。

(5)兰州地震台能记录到Pdif震相的最小震级约为6.0级。

(6)兰州地震台记录到Pdif震相的震源深度范围为8~635.0km。

(7)兰州地震台宽频带数字化地震仪是我国第一批建成的9个数字化台站之一,自从1987年10月通过验收正式运行以来,以其宽频带、大动态、高分辨率等优越性,把我国的地震观测水平提高到了一个新的高度。

[1] 赵荣国.中国763长周期台网观测Δ=175.6°的幔-核界面衍射波[J].国际地震动态,1987,(3):14-16.

[2] 方家福.中国地震台网记录到震中距大于160度的衍射波[J].国际地震动态,1987,(5):38.

[3] 郭英.关于Δ≥140°的地震衍射波Pdif[J].地震地磁观测与研究,1989,10(4)27-30.

[4] 唐燕娟.对P波衍射波Pdif震相记录范围的讨论[J].地震地磁观测与研究,1997,18(2):32-36.

[5] B L N Kennett IASPEI 1991地震走时表[M].北京:地震出版社,1993:108-130.

The Recording Characters of Pdif Phase in Seismic Wave at CDSN Lanzhou Seismic Station

XU Jian-sheng1,2,WEI Yong-gang1.2,ZHANG Shu-zheng3,4

(1.Beijing Seismic Station of Institute of Geophysics,China Earthquake Administration,Beijing 100095,China;2.Beijing Baijiatuan Earth Science State Geophysical Observatory,Beijing 100095,China;3.Lanzhou Observatory of Earthquake Administration of Gansu Province,Lanzhou 730046,China;4.Lanzhou State Geophysical Observatory,Lanzhou 730046,China)

P315.31

A

1000-0844(2012)03-0239-06

10.3969/j.issn.1000-0844.2012.03.0239

2011-02-14

科技部“地球物理观测资料深度加工及数字化表达”项目(2007FY220100)

许健生(1954-),男(汉族),甘肃武威人,研究员,主要从事地震观测和台站管理.