响应面法优化芽孢杆菌LJ-7发酵产酯酶条件

2012-09-25齐勇,王际辉,叶淑红,王晗,陈富远

齐 勇, 王 际 辉, 叶 淑 红, 王 晗, 陈 富 远

( 1.大连工业大学 辽宁省食品生物技术重点实验室, 辽宁 大连 116034; 2.大连础明集团有限公司, 辽宁 大连 116021 )

0 引 言

酯酶(Esterase,EC 3.1.1.1)属于水解酶类,是一类能催化水解羧酸酯的所有酶的总称,广泛存在于动植物体内[1]。酯酶具有良好的不对称选择性,可以专一性地制备许多化学法难以合成的手性化合物(如光学活性药物、农药等)及其前体[2]。近年来,国内外对于动植物来源的酯酶报道较多,对于微生物来源的酯酶研究较少。自然界中产酯酶的微生物分布十分广泛[3],但对微生物菌种、产酶条件、分离纯化及酶的特性等基础性研究均处于初级阶段,主要原因是对酯酶研究不广泛、不深入以及酯酶分析检测方法的不完善。由于海洋微生物所处环境的特殊性,代谢过程中产生的酯酶在性质、功能上与陆地生物有很大差异,可开发出很多新的极端酶[4-5]。微生物酯酶作为生物催化剂,具有很高的底物特异性和反应特异性,广泛应用于医药、化工、食品及环保等领域[6]。

本文选用一株从渤海湾辽河口海区分离的芽孢杆菌,通过单因素试验,采用Box-Benhnken中心组合设计及响应面分析法,对菌株产酯酶的发酵条件进行优化,以期获得更大的酶产量,使酯酶的应用更具有现实意义。

1 试 验

1.1 菌 种

菌种:实验室保存,分离于渤海辽河入海口海区。

1.2 培养基

种子培养基(g/L):葡萄糖10.0,NaCl 15.0,牛肉膏10.0,蛋白胨10.0。

发酵培养基(g/L):麦芽糖10.0,蛋白胨2.50,酵母膏1.50,NaNO31.2,KH2PO43.0,K2HPO46.0,MgSO4·7H2O 0.2,CaCl20.05,MnSO4·H2O 0.01,ZnSO4·7H2O 0.001。

1.3 主要试剂及仪器

α-乙酸萘酯(α-NA)、α-萘酚(α-NP),国药集团化学试剂有限公司;UV755B紫外分光光度仪,上海精密科学仪器有限公司;SIM-F124三洋制冷机,日本三洋电子有限公司;JY99-2D超声波细胞破碎机,宁波新芝科器研究所。

1.4 培养方法

种子培养:在装液量为10%的250 mL的三角瓶中进行,30 ℃,180 r/min摇床中培养18 h。

摇瓶培养:按一定比例将种子液接种到装有25 mL的250 mL三角瓶中,摇床培养。发酵液经4 ℃,10 000 r/min高速冷冻离心后,取上清液测定酶活。

1.5 酯酶酶活测定[7]

取离心上清液酶样1.0 mL,加至7.0 mL稀释底物乳液中37 ℃保温60 min,加2 mL 4%三氯乙酸使溶液总体积至10 mL,终止反应。以沸水水浴中失活的酶液代替原酶液作空白实验调零。各吸取6.0 mL,加新配固蓝B显色剂2.0 mL,37 ℃显色15 min,室温下比色。由所测得的A495值在标准曲线上求得产物生成量(μmol α-NP)。

酯酶酶活单位定义:37 ℃条件下,每小时生成1 μmol α-萘酚 (α-NP)为1个酶活单位(U)。

1.6 响应面法试验设计

在单因素试验的基础上,应用Box-Benhnken中心组合进行三因素三水平的试验设计,以酯酶酶活为响应值,采用响应面法[8]进行分析。

2 结果与讨论

2.1 培养温度对酯酶产量的影响

将芽孢杆菌LJ-7接种于发酵培养基,分别在20、25、30、35、40、45 ℃温度下培养,实验结果见图1。由图1可见,当温度低于20 ℃时酶活相对较低,随着温度的增加,30 ℃时酶活达到最大值,为19.88 U/mL。当温度升高到45 ℃以上时,酶活下降很快,高温不利于酯酶产量的积累。

图1 培养温度对酯酶产量的影响

2.2 培养基初始pH对酯酶产量的影响

设计pH 5.0~8.0梯度递增的培养基,30 ℃摇床培养。酶活测定结果如图2所示,酸性条件会比较有利于酯酶的积累。碱性条件下,酶产量较少。当培养基初始pH为6.0时酶活最大为20.96 U/mL。

图2 培养基初始pH对酯酶产量的影响

2.3 发酵时间对酯酶产量的影响

将芽孢杆菌LJ-7接种于发酵培养基,30 ℃,pH 6.0摇床培养,26、30、34、38、42、46 h后,测定发酵液的酶活,结果见图3。由图3可知,酶活的大小随发酵时间的增长呈上升趋势,当培养时间为34~42 h时,酶活达到最大,培养时间为42 h,酶活最高达23.66 U/mL。但是随着发酵时间的继续增加酶活呈下降趋势。可能随着菌体的逐渐死亡和发酵液中次级代谢产物的增加,会影响酶稳定性,造成酶失活,从而使发酵液酶活降低。

图3 发酵时间对酯酶产量的影响

2.4 响应面优化

在发酵条件选取的基础上,确定Box-Benhnken设计的自变量,以X1=(Z1-42)/3,X2=(Z2-30)/5,X3=Z3-6为自变量,以酯酶酶活为响应值,运用Minitab 15数据处理软件进行响应曲面分析,响应面因素水平设计见表1,响应面分析结果见表2。

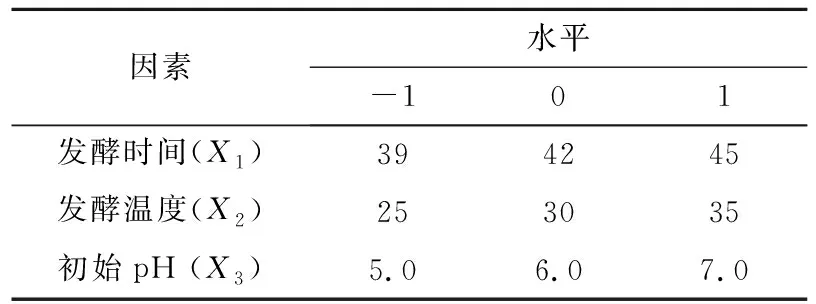

表1 酯酶酶活响应面分析因素与水平

Tab.1 Factors and levels of central composite design test on esterase activities

因素水平-101发酵时间(X1)394245发酵温度(X2)253035初始pH (X3)5.06.07.0

各因素经回归拟合后,解得回归方程为:

Y=23.744 3+0.179 375X1-0.077X2-

0.096 625X3-0.349 417X1X1-

0.234 167X2X2-0.204 917X3X3-

0.162 250X1X2-0.049 5X1X3-

0.022 75X2X3

式中,R2=0.922 0,Y为酯酶酶活,X1为发酵时间(h),X2为发酵温度(℃),X3为初始pH。

表2 酯酶酶活响应面分析方案及结果

Tab.2 Design scheme and results of central composite test on esterase activities

试验号X1X2X3酶活/(U·mL-1)110-123.5772-11022.971 30-1-123.299410123.046501123.266 6-10-123.2357-1-1022.876801-123.266900023.757 1000023.816 1100023.660120-1123.390 131-1023.675 14-10122.9021511023.121

由回归方程的线性相关系数说明回归方程合理,可以用于实际控制和应用。从回归分析表中可以看出,方程一次项、二次项的影响都是显著的,交互项作用影响不显著,故交互项可以省略,也可以看出各具体试验因子对响应值的影响不是简单的线性关系。

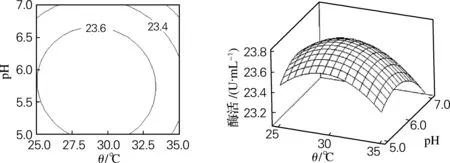

图4~6直观地反映了各因子交互作用的响应面的分析图。比较响应面最高点可知,在所选范围内存在极值,即响应面最高点,同时也是等值线最小椭圆的中心点。

图4 发酵时间和发酵温度对酯酶酶活影响的等高线图及响应面图

图5 发酵时间和初始pH对酯酶酶活影响的等高线图及响应面图

图6 发酵温度和初始pH对酯酶酶活影响的响应面图

对回归方程求一阶偏导数等于零,可得到3个方程:

0.179 375-0.698 834X1-0.162 250X2-0.049 5X3=0

-0.077-0.468 334X2-0.162 250X1-0.022 75X3=0

0.096 625-0.409 834X3-0.049 5X1-0.022 75X2=0

联立方程解得X1=0.269 692,X2=-0.120 08,X3=0.209 86,根据转换式解得Z1=42.809 80,Z2=29.399 6,Z3=6.209 86,因此考虑实验和工业生产的可行性,模型推算的芽孢杆菌LJ-7发酵产酯酶的最佳发酵条件为发酵时间42.81 h,发酵温度为29.40 ℃,pH为6.21,由回归方程得到的酯酶酶活的理论值为24.91 U/mL。

2.5 验证性试验

为了验证响应面法的可行性,采用得到的最佳发酵条件进行验证试验,3次平行试验得到实际平均酶活为24.63 U/mL,实际酶活超过理论预测值的95%,十分接近,该模型较好地预测了实际发酵情况。由结果可知,响应面法对发酵产酯酶条件的优化是可行的,得到的优化条件具有实际应用价值。

3 结 论

本实验采用Box-Benhnken中心组合设计,利用响应面分析法优化芽孢杆菌LJ-7产酯酶发酵培养条件,获得了产酯酶的最优条件:发酵时间42.81 h,发酵温度为29.40 ℃,pH为6.21。在此条件下,酯酶酶活达到了24.63 U/mL。

[1] 张树政. 酶制剂工业[M]. 北京:科学技术出版社, 1984:665-670.

[2] 彭立风,赵汝淇,潭大伟. 微生物脂肪酶的应用[J]. 食品与发酵工业, 2000, 26(3):68-73.

[3] 施安辉,周波. 酯酶的微生物类群、酯化特性及其应用前景[J]. 中国酿造, 2002(6):14-16.

[4] 郭琪,王静雪. 海洋微生物酶的研究概况[J]. 水产科学, 2005, 24(12):41-44.

[5] 李艳华,张利平. 海洋微生物资源的开发与利用[J]. 微生物学通报, 2003, 30(3):113-114.

[6] 何国庆,丁立孝. 食品酶学[M]. 北京:化学工业出版社, 2006:122-130.

[7] 禹邦超,邓辉胜,王旭,等. 多种形式酯酶总活的混合底物分光光度测定法[J]. 华中师范大学学报:自然科学版, 1996, 30(1):87-91.

[8] YAMAZAKI K, OGUCHI A, KIKUCHI H, et al. Response surface design and analyses[M]. New York:Marcel Dekker, INC, 1987:149-205.