小型水体生态恢复技术和实践

2012-09-18易作明

易作明

(北京市工程咨询公司,100031,北京)

小型水体是小流域中的水体部分,处于大江大河以及水库的上游水源保护区。恢复小型水体的生态功能,能为流域下游地区提供清洁水资源,对下游城区的水源安全、经济可持续发展有着非常重要的现实意义和长远意义。

一、小型水体生态状态分析与评价

小型水体现状分析评价、生态恢复目标的制定等都有赖于前期系统、全面的生态监测与调查研究。只有在开展大量生态监测、调查的基础上,掌握足够的基础资料和数据,才能充分认识小型水体生态系统现状,深刻剖析其存在的问题,进而分析该小型水体生态系统的主要限制性因子,为进一步确定有针对性的生态恢复措施体系奠定坚实的基础。

多年来,北京山区小型水体在北京市水务局积极开展生态恢复的努力下,生态状况得到明显改善,但随着社会的发展,小型水体依然受到众多因素的干扰,存在诸多问题。

(1)行洪存在隐患

由于长期干旱,村民的防洪意识普遍较弱,将土料、碎石、柴火等随意堆放在沟道内,直接减小沟道行洪断面,影响沟道行洪安全。

(2)水质受到污染

山区污水处理系统、垃圾管理体系还不够完善,随着该区域社会经济的发展,人口急剧增加,部分区域民俗旅游业也得到快速发展,从而加剧了小型水体沿线垃圾堆放、生活及养殖污水直排现象,加上大量存在的农业面源污染,小型水体水质受到一定程度的污染,直接影响着下游河流、水库水质。

(3)空间受到侵占

由于山区地势起伏大,可利用的土地较少,村民为了获得更多可利用的土地,多对沟道滩地地势平坦、土质较好的地段进行整理,种植农作物、修建建筑物,侵占了沟道空间;另外,上游村庄由于经济发展的需要,多沿沟道岸坡进行道路建设,土方施行外挖内填,侵占沟道空间,更有甚者将道路直接修建在沟底,小型水体空间所剩无几。

(4)生态结构受到破坏

采砂、采石行为在山区小型水体区域时有发生,沟底及岸坡自然地形受到严重破坏;浆砌石护岸护底结构普遍存在,沟道与周围环境连通性受到严重阻隔;横向浆砌石谷坊坝、拦水构筑物随处可见,沟道自身上下游连通性被严重割断。由于种种不合理的人为因素干扰,山区小型水体的生态结构受到严重破坏。

(5)生态景观破碎

沟道两侧林草植被过滤带缺乏或不连续;两岸道路宽窄不一,且不连续,可达性较差;受到采砂采石行为的破坏,沟道主槽不明显,加上沟道多渗漏,水体破碎不连贯;沟道两侧多存在人工种植,沟道中多存在种植庄稼现象,沟道自然生境及自然植物景观受到较多的人为干扰,河流景观破碎化明显。

二、小型水体生态恢复的思路与目标

针对小型水体现状及存在的问题,通过生态监测,分析其限制性因子,将沟道系统看作是一个自然生命体,参照沟道的自然状态或原始状态,采用近自然恢复理念,消除各种干扰因素。实施生物工程、生态工程,采用自然材料或拟自然材料,完善沟道自然结构,提供多样生境,保护沟道生物多样性,使沟道恢复到较为自然的状态,促进沟道生态系统的稳定,重建和保持其生态功能,增加小型水体景观。

三、小型水体生态恢复措施研究

1.建立完备的保护措施体系

通过宣传、监测、监督等措施,形成保护体系,对现状生态状况较好的局部沟段进行保护。其中宣传措施包括设立宣传警示标牌、发放宣传单、入户调查宣传等,积极宣传生态知识,增强村民的生态意识;监测措施包括建立监测断面,布置监测设备等,形成科学的监测系统,为沟道生态状态分析提供基础支撑;监督措施包括设置适宜的监督管理岗位和人员,形成责任明确的监督机制。

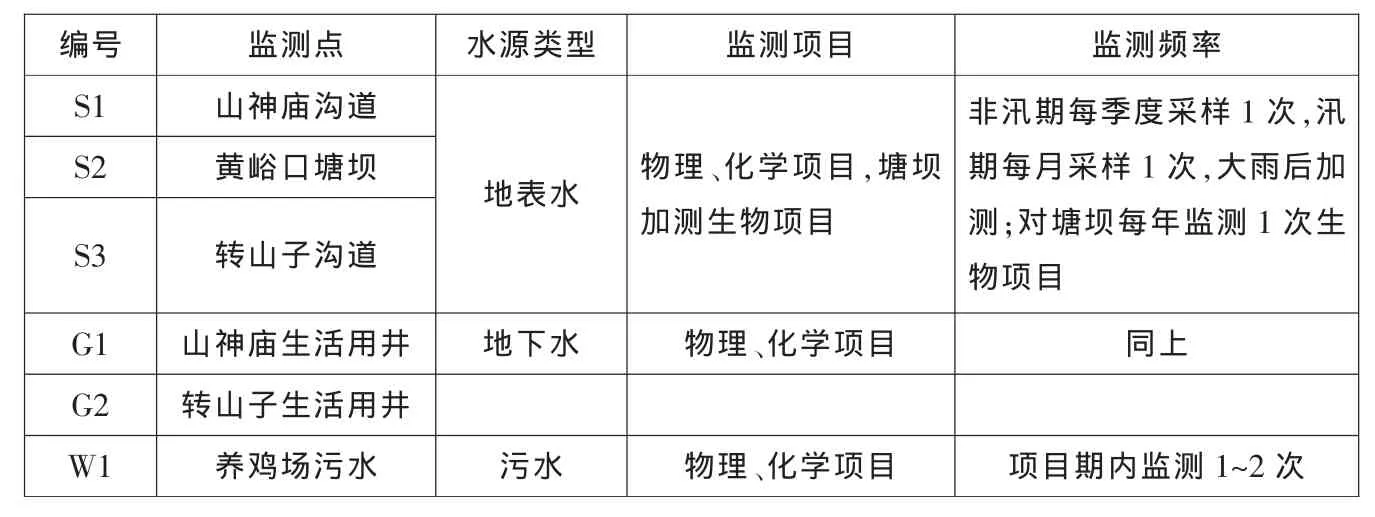

表1 监测点监测情况表

2.制定全面的恢复措施体系

通过制定防洪保障、生态结构恢复、点面源污染防治、沟道连通性恢复、生境构建、景观改造等措施,形成全面的恢复措施体系。其中防洪保障措施包括垃圾清理、沟道地形整理等,减少沟道内影响行洪的堆积物,确保沟道安全行洪;生态结构恢复措施包括生物护坡、河滩湿地恢复、受损沟段地形修整等,恢复沟道的生态结构;点面源污染防治措施包括厕所改造、污水处理、河滨植物过滤带等,确保沟道水质不受污染;沟道连通性恢复措施包括横向拦水坝改造、浆砌石护岸改造等,恢复沟道与周边环境及其自身连通性;生境构建措施包括深潭、浅滩、生态岛、急流、缓流等不同水文形态地形地貌构建,为生物提供多样的生境;景观改造措施包括步道、汀步、休憩平台设置等,改善沟道生态景观。

3.维护措施体系

通过设置沟道水文条件维护、污水设施维护、沟道维护、湿地维护等岗位,形成小型水体各种设施的维护体系,实现各种设施长期效益稳定。

四、小型水体生态恢复实践

黄峪口小型水体是中德财政合作项目小型水体生态恢复工程7个小型水体之一,属于白河水系,位于密云水库上游石城镇,是蛇鱼川河的一条主要支流,距水库仅6.2 km,全流域属于密云水库二级水源保护区,流域面积11.27 km2。

1.生态监测

监测点沿主沟道布设,共6个监测点,其中3个地表水监测点(S)、两个地下水监测点(G)、一个污水监测点(W)。

水质监测项目以水体的物理、化学项目为主,其中物理项目包括浊度、色度、气味等。化学项目主要包括NH3-N(氨氮)、TP(总磷)和 CODMn(高锰酸钾指数)等,监测频率依据具体内容有所不同,具体的监测点情况见表1。

2.沟道水生态环境现状分析

小型水体所在流域植被覆盖率较高,林草覆盖率96.63%,沟道两岸高山及远山植被以杂草灌木为主,小型水体沿线地势较低的山坡植被多为人工侧柏、油松及灌木,河岸滩地及岸地以果林为主,局部有成片的杨树林。

该沟道属于季节性沟道,已长期断流,只有在强降雨条件下局部河段可能出现短时间的径流,通过多次对沟道进行实地勘察,发现整条沟道有4处常流水沟段,一处在土台村的东侧沟道,长度短,大约50 m,有间断的2个小水体;一处在黄峪口塘坝处,塘坝常年满库容蓄水;一处位于转山子村下,长度约200 m;另一处位于沟道下游口门处。沟道流量较小,在转山子处沟道基流量为0.004 m3/s,汛期流量为 0.004~1.49 m3/s。

沟道水质较好。经过长期定点监测,沟道内地表水NH3-H优于地表水Ⅰ类标准,TP优于地表水Ⅱ类标准,CODMn优于地表水Ⅰ类标准;地下水CODMn维持在地下水Ⅰ类标准以下,NH3-N维持在地下水Ⅲ类标准以下。

3.限制性因子分析

黄峪口小型水体沟道河底没有护衬,自然大石块散布,保持自然状态,总体上较为自然,只是在局部沟段受到人为的干扰、破坏。

从总体上来看,影响该沟道生态系统健康的因素主要有道路、村民日常活动、人为工程、土地利用中的经济林以及其他人为活动影响等5大影响因素,其中以道路影响最大。

道路方面,一条混凝土道路从沟口至水体最上游山神庙村,沿沟道而上,多数路段路基进行了浆砌石护砌,直接割断了沟道与一侧山体的联系,破坏了沟道横向连续性,对沟道的生态系统产生一定影响。另外,山神庙村上游段,村里正在沿沟道左岸向上游山区修建道路,期间从沟道内拾取大量自然块石,造成沟床不稳定,并在新修道路旁直接堆土,形成一段不稳定的土质边坡。

村民日常活动方面,由于村庄内人口相对密集,人为活动较为集中,普遍存在改造沟道、护砌岸坡,并有在沟道内堆放薪柴、垃圾、废弃物等现象,甚者有在沟道中种植庄稼。对沟道生态系统的干扰较为频繁。

人为工程方面主要包括横向的谷坊坝、塘坝和纵向的挡土墙两种形式。一般是村民自建的不太合理的工程,对河道生态产生不良影响。其中横向浆砌石谷坊坝11处,石笼谷坊坝2处,浆砌石塘坝1处;纵向的护路浆砌石挡墙以及沟道两侧护林护地的干砌石墙,对沟道横向联通性产生一定影响。

另外还有一些局部发生的采砂、采石、凿石、不合理的沟道整理、砌筑混凝土护底以及种植经济作物等干扰也对沟道生态产生明显的影响。其中沟道内采砂2处,不合理沟道整理1处。

4.生态恢复的原则和目标

本项目的实施原则是保护较为自然的沟道现状;针对沟道存在的问题,对沟道限制性因子进行分析,减轻沟道所受的人为胁迫;恢复沟道横断面的自然形态;恢复沟道纵向的联通性;提供动植物生长的多样生境。项目实施的目标是促进该小型水体生态系统的稳定,增加该小型水体景观和生态功能。

5.生态恢复措施体系

生态恢复措施体系包括保护、恢复和监督,其中保护措施包括监理宣传标牌、设置测流堰2项,监督措施包括设置小型水体维护、测流堰监测及维护、垃圾收集维护等工作岗位,恢复措施体系包括防洪保障、生态结构恢复、生境构建、景观改造。其中防洪保障主要有垃圾清理、沟道整理2项;生态结构恢复主要有生物护坡、河滩地整理、管道出口改造、浆砌石谷坊改造4项;生境构建措施主要有河床码石、洗矿池改造、自然石水景构建、挖砂沟段生态恢复4项;景观改造主要是堤顶路改造工程。

[1]吴阿娜,车越,张宏伟,杨凯,等.国内外城市河道整治的历史、现状及趋势[J].中国给水排水,2006,24(4).

[2]高甲荣.近自然治理—以景观生态学为基础的荒溪治理工程[J].北京林业大学学报,1999,12(1).

[3]董哲仁.试论河流生态修复规划的原则[J].中国水利,2006(13).

[4]中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定[J].中国水利,2011(4).

[5]中共北京市委、北京市人民政府.关于进一步加强水务改革发展的意见[R].2011.