2012年河源M4.8级地震活动特征及预测研究

2012-09-11刘特培刘吉平李键梅黎珠博

刘特培,刘吉平,李键梅,杨 选,黎珠博

(1.广东省地震局,广东 广州 510070;2.中国地震局地震监测与减灾技术重点实验室,广东 广州510070;3.广东省地震预警与重大工程安全诊断重点实验室(筹),广东 广州 510070)

2012年河源M4.8级地震活动特征及预测研究

刘特培1,2,3,刘吉平1,2,3,李键梅1,2,3,杨 选1,2,3,黎珠博1,2,3

(1.广东省地震局,广东 广州 510070;2.中国地震局地震监测与减灾技术重点实验室,广东 广州510070;3.广东省地震预警与重大工程安全诊断重点实验室(筹),广东 广州 510070)

对2012年2月16日河源MS4.8级地震序列进行研究,提出河源MS4.8级地震属于1962年河源MS6.1级主震后的晚期强余震,通过震源机制解结果分析,主压应力方向和华南地区主压应力方向基本一致,为走滑兼正断错动。水库西北角附近可能存在尚未明确的北西向小破裂带,b值计算表明河源库区1960年至今始终处于低应力状态,地震前40 d开始,河源微震频度(ML>0.1)和距震中30 km的深孔地电阻率同步发生明显高值异常。预测河源地区未来发生强破坏性地震的可能性比较低。

河源地震;微震活动;深孔地电阻率

0 前言

2012年2月16日2时34分在广东省河源市东源县新丰江水库区(23.9°N,114.5°E)发生MS4.8级地震。河源市区强烈有感,广州部分市民被震醒,未有人员伤亡,全省社会稳定,广东省地震局启动应急预案并派出应急队伍进入地震现场。此次地震属1962年河源MS6.1级主震后的晚期强余震,距上次1999年8月河源发生MS4.6级强有感地震12年多。震前40 d,笔者根据河源微震频度密集升高,在1月11日地震局内部周震情会商会上提出要密切关注河源近期可能发生中强震的意见;河源深孔地电阻率同步发生大幅高值异常,但该台另一地表电阻率观测系统长期受外部严重干扰,资料可信度低。事后分析知,河源地电深孔观测系统运行稳定,可避免和消除各种噪声干扰并突出地震前的异常变化,且对1999年8月M4.6级地震前有形态相同的高值异常反映。这一事实说明,地震是有前兆的,只要对地震的观测研究长期坚持不懈,实现地震预测并不是完全不可能。通过对河源1961年以来地震分布特点及主余震发震动力的研究,认为北西-北北西向小规模的断裂带是河源地震主要的发震构造,且由于孕震体始终处于低应力的背景,推测今后河源发震的最大强度为5级左右。本文还讨论现今水库水位对地震活动空间的影响作用。

1 地震基本参数和余震序列

1.1 基本参数和烈度等震线

据广东省区域数字地震台网测定,地震基本参数为:发震时间2012年2月16日02时34分;震中位置在北纬23.9°、东经114.5°;位于河源新丰江水库区西北缘;震级MS4.8(ML5.2); 震源深度10 km。(见图1)。

图1 河源4.8级地震序列震中和断层分布图Fig.1 Epicenter and Earthquake Fault Distribution of M4.8 Seismic Sequence in Heyuan

本次地震发生在水库西北缘,1969年6.1级主震及以后数次4级以上有感地震均发生在靠近河源市的水库东南部。据广东省地震局地震现场工作组调查,此次地震的极震区位于河源的西北向,震中烈度为Ⅵ度,长轴约10 km,走向NNW,Ⅴ度区长轴约50 km,地震宏观震中 114.435°E, 23.909°N①广东省地震局,2012年2月16日河源4.8级地震现场调查报告,2012.。

1.2 序列特征

据广东省区域数字地震台网记录,自主震发生后至2月18日,在近3天内共发生ML≥1.0地震26次,最大为17日M3.5级(ML4.2),序列强度衰减较快。震前无明显的直接前震活动,该序列的应变释放率为1.01×1011J1/2,其中4.8级应变释放率为9.86×102J1/2,占整个序列的98﹪,为主-余震型(见图2)。

图2 河源4.8级地震序列 M-T图(2012-02-16~2012-02-18)Fig.2 The M-T Diagram M4.8 Seismic Sequence in Heyuan (20120216-20120218)

表1 河源4.8级地震震源机制解结果Table 1 Focal Mechanism Solution of M4.8 Earthquake in Heyuan

图3 河源4.8级和1962年6.1级主震震源机制解图Fig 3 Focal Mechanism Solution of M4.8 Earthquake(2012)and M6.1 Earthquake (1962)in Heyuan

1.3 震源机制解

杨选用广东省区域数字地震台网53个台站的初动资料求得4.8级震源机制解(图3a、表1),从图上可知,无矛盾符号,结果理想,P轴方位与本区构造应力一致,属走滑兼正断地震,与1962年6.1级主震震源机制解十分接近。

2 发震构造

贯穿河源新丰江水库区的断裂构造十分发育,主要的断裂有三组,基本走向分别是:北东-北北东、北北西和北东东(见图1)[1]。

2.1 北北东向断裂

北北东向规模较大的断裂包含:河源断裂、人字石断裂和大坪-岩前断裂(见图1)。

2.2 北北西向断裂

已经查明的北北西向断裂为石角-新港-白田断裂带,该组断裂规模较小,但分布甚广,由许多大小不等陡倾角的小型平推和剪切节理断层组成,多为左旋扭动,其中石角-南木坑走向为N20°W,倾向南西,倾角65°~75°;中段位于水库中;新港-双塘-白田断裂带主要由北北西向并以左旋错动的断裂破碎带形成。

2.3 北东东向断裂

与新丰江水库区相互贯穿的北东东断裂主要包含:洞源-下屯构造带、南山-拗头构造带(见图 1)。

由于贯穿水库区构造相互切割,深浅不一,规模不等且分布广泛,自1962年新丰江水库区发生6.1级地震后,关于6.1级及以后强余震的发震构造就一直存在2种不同的意见:一种认为北北西断裂是发震构造[1、2],另一种则认为北东东断裂是发震构造[4]。

经过近50年的观测记录,一系列强余震和庞大的小震记录为我们解释发震构造提供了更好的依据。笔者根据小震分布、地震极震区等震线分布并结合河源孕震区地震动力背景进行综合分析,认为北北西走向断裂带应该是6.1级主震和其后强余震的主要发震构造,但一些强余震(如本次4.8级)震中不一定位于已查明的北北西石角-新港-白田断裂带上(见图1),很可能是尚未查明且规模不大的北北西走向小断层,理由如下:

(1)显著地震(ML≥4.6)沿北北西向展布

6.1级主震前至2012年2月ML≥4.6级以上强余震的时空分布(见表2、图4),从图4可知,前震,早期强余震和晚期强余震分布走向趋势基本沿北西一北北西延伸。

(2)1961~2012年地震分布沿北北西向展布

河源新丰江水库1959年10月开始截流,1960年4月当水位上升到70 m时,小震开始发生,6.1级主震前1年地震已经非常密集并发生了多次ML4.8左右显著地震(见表2),震中分布基本呈北西走向(见图5a)。1962年3月主震后至1964年9月为早期余震震中分布,走向北西(见图5b)。图5c~g为1964年9月后至2012年3月每隔10年左右地震震中分布,走向均为北西。而此次4.8级地震的余震分布也呈北西展布(见5h)。图5i为2000年广东省数字台网启用后,高精度定位的微震(0.1≤ML≤0.9)资料分布,其最密集地震分布延展明显呈北西向。由岩石的破裂实验知,主破裂前后小破裂分布的优势方向与主破裂的方向一致,特别是微破裂(ML<1.0),与岩石预存的微裂纹基本重合。所以河源近50年小震和微震的分布特点证明,北西-北北西构造应该是河源主-余震主要的破裂方向和发震构造带。

图4 河源6.1级前震、主震及强余震分布图Fig.4 DistributionofForeshock,Main-shockandStrongAftershockofM6.1EarthquakeinHeyuan(1961-2012ML≥4.6)

表2 河源ML≥4.6级以上地震参数Table 2 Seismic Parameters of Earthquakes(ML≥4.6)in Heyuan

(3)河源6.1级主震前后和4.8级地震前发震动力背景

图5 1961~2012年河源地震分期震中分布图(ML≥0.1)Fig.5 Epicenter Distribution of Earthquakes in Heyuan from 1961-2012(ML≥0.1)

地震无论大小,都是岩石在应力的作用下破裂所致,了解地震前后作用于孕震体及其附近的应力背景,对理解孕震过程及地震预测都是十分重要的。

Aki指出,强震与大震通常发生在活动断裂带上相对高应力积累区或闭锁段,河源水库区地震是否也如此?

Scholz,Wyss,Urbancic et al,Lahaie and Grasso等认为G-R(震级-频度)关系:

(1)式中的b值与有效剪应力呈反比,因而b值可以作为应力的 “测量计”[5],即b值高反映应力低,反之也然。

本文通过计算6.1级主震和本次4.8级地震前后b值时空分布,获得了地震前后的动力背景。由于1960年河源水库区外围地震记录很少,仅计算到水库小震分布区内b值的时间平均值,略去空间分布的计算。

1961-07-08~1962-03-18,河源6.1级主震前,11345个地震计算的b值为1.33(图6a);1962-03-19~1964-09-23早期余震计算得b值为1.15(图6b)。可以看出6.1级主震前震源体应力强度不高,处于较 “松弛”状态,震后应力变化不大,仍维持较低应力水平,这与Aki观点不太一致。

2000年后广东省区域数字地震台网开始产出高精度的地震资料,为更精确计算水库地震区及外围的b值空间分布提供了可能。

将研究地区(114.4°~114.9°, 23.4°~24°) 网格化(0.3°X0.3°, 0.02°滑动), 考虑消除1999年8月河源ML4.9级地震余震的可能影响,计算资料从2000年1月起,计算每格内不同时段的b值并绘等值线(见图7)。

图7a为2000-01~2008-05-11 b值空间分布,河源及附近地区,除蓝-黄-浅蓝色区水库地震区外,红色区低b值区分布很广,密集成片,对库区形成了一种较高围压,而库区内应力强度低或者说较松弛(高b值);图7b是2008年5月12日至2010年底b值分布,由于2008年5月12日汶川8.0级地震后对华南地区应力场影响显著,主要表现为对华南主压应力降低,使华南地区主压应力处于相对 “松弛”的状态,此时水库区外围高应力范围明显减少,成碎片状,而库区仍维持低应力状态,此间华南地震活动强度和频度明显降低;图7C是2011年至2012年2月15日b值空间分布,可以看出汶川8.0级地震对华南应力场调制作用已基本消失,从2011年初,库区外围应力逐步加强(红色区扩大连片),并呈现北西向优势分布,华南地震活动也同期逐步恢复到正常水平,本次4.8地震就是在这种应力增强背景下发生的,震后库区仍保持高b值。

图7 2012年2月16日河源4.8级地震前震中周围b值时空分布图Fig.7 Time-Spatial Distribution of b Values around Epicenter before M4.8 Earthquake in Heyuan on Feb.16 2012.

从上述计算可知,无论是6.1级主震前后,还是本次4.8级地震前,河源地震孕震区内始终处于低应力水平,这点与Aki的观点似相左。这可能是水库地震与一般构造地震的区别。不过从4.8级地震前各阶段应力场变化的特征可知,尽管地震均发生在低应力构造区内,但显著地震仍需依赖库区外应力的增强才能发生,从表2可知河源强余震间隔期通常不超过5年,但1999年ML4.9级强余震过后12年多才发生本次4.8级地震,期间显然受汶川地震影响降低了库区外围应力强度从而延迟了该次4.8级地震的发生有关,而当外围应力再次增强后地震才发生。这一现象或许说明水库地震水的作用不是引发6.1级主震和强余震的主要因素,而构造应力才起决定作用。

笔者仍不能很好解释库区主要孕震体无论库区外围应力高低均无法改变其低应力松弛状态,也不能理解主震和强余震前后b值基本不变的原因。但低应力区通常有利于正断破裂的发生。事实上,郭贵安[6]等研究表明:河源地震除在6.1级主震前出现较多有较高P轴倾角的走滑型破裂外,主震之后大量的微小震以正断层型的破裂为主,平均占到所有破裂的55%;而走滑型破裂占32%,逆断型所占的比例较小,仅占总破裂的16%。本次4.8级地震走滑并兼明显的正断错动也印证了库区呈低应力甚至为张性状态的又一例证。

这里提出一种看法:规模宏大,构造主体深且完整的北东和北北东断层,在穿过库区低应力或弱发震动力的环境中要发生错动,理论上难以接受。因此河源水库区内的地震无论是6.1级主震还是前震及强余震,挂靠到北北东和北东向断裂上不太合适,相反,北北西向的小破裂带或小断层在低应力环境下发生破裂且多为正断裂是可能的。

由上述河源小震分布和河源水库区弱应力场特点推断,北北西向构造是河源水库地震的主要发震构造,本次4.8级地震极震区等震线分布也支持北北西为发震构造。那么本次4.8级地震具体应隶属北北西断裂错动那个具体部位?假如属于北北西断裂北部石角附近(见图1),因4.8级地震震中与石角的距离约15 km,而震源深度是10 km,这样震源位置就不能落实到倾角65°~75°,倾向南西的石角附近断裂面上,因为要满足15 km的距离要求,震源深度应该不小于26 km。

笔者推测在4.8级地震震中附近可能存在北西-北北西向尚未明确的小破碎带或小断层,如同北北西向断裂新港-双塘南端附近小破碎带一样。事实上从图5d、5g和5i可以看出,本次4.8级地震震中附近的小震从1970年起逐渐发生,2000年后则高度密集分布,而一个完整的构造块体不会发生如此多的小震和微震。

由上分析知,本次4.8级地震连同过去所有大小地震与1962年6.1级地震均受同一破裂带控制,即由新丰江水库区北西-北北西向构造带在低水平应力环境下破裂所致,而它们的震级差最小也达1级以上,所以上述地震均可称为6.1级地震的强余震。

3 河源地震与水库水的关系

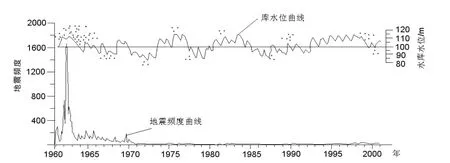

河源6.1级主震与水库水位的关系已有大量文章阐述,本文不再累赘。人们关心的是水跟现在地震是否仍相关。丁原章通过研究认为,河源水库地震活动早期与水位明显呈正相关性,但从1970年后这种相关性变得不显著(见图8)。

如果单纯考察地震频度和强度与水位的关系,上述结论是对的。但如果考虑地震活动的空间分布变化,水的作用仍可能是重要因素。由图5(c、g、i)可以看出,从1964年底开始,小震的发震从水库库区及边缘逐步向背离库区延伸,即向椭圆长轴方向扩展,在1970年后特别是2000年后小震在水库西北角,即河源4.8级地震震中密集发生(图5g,h,i),而1970年前地震却极少。

龚钢延[8]通过研究认为:水库地震活动与水的渗透有密切关系,主要是由于水的渗透引起孔隙压力扩散,岩石强度弱化所致;龚钢延[9]进一步的研究表明,河源新丰江水库水的渗透速率在6.1级主震后比震前高50%,即地震的发生将提高水的渗透性。笔者认为,6.1级主震及以后多次的强余震,使本已较破碎的北西-北北西小断裂带更加破碎,而不断增高的水位压力促使水向处于低压应力或高b值环境具有一定张性的断裂带内加速渗透,促使北西向构造带上的抗剪强度更加弱化,此时外部微小的应力增强就能引发小震的发生,而不断的小震以及强余震发生,又加速水朝前方破碎带渗透并降低其抗剪能力,如此反复,地震范围不断沿破碎的北西延伸,直致遇到隔水层或渗透率很小的较完整岩体为止。从这个意义上说,水对地震的影响仍然有效而不能完全忽略。所以本次4.8级地震后震中附近水的渗透可能增强,小震活动是否趋频值得关注,但这种发震机制只能引发中小震,不可能超越6.1级主震的强度。

图8 河源地震与新丰江水库水位关系图[1]Fig.8 Relationship between Seismicity in Heyuan and Water Level of Xinfengjiang Reservoir

4 河源地震的预测

4.1 强余震震后趋势判断

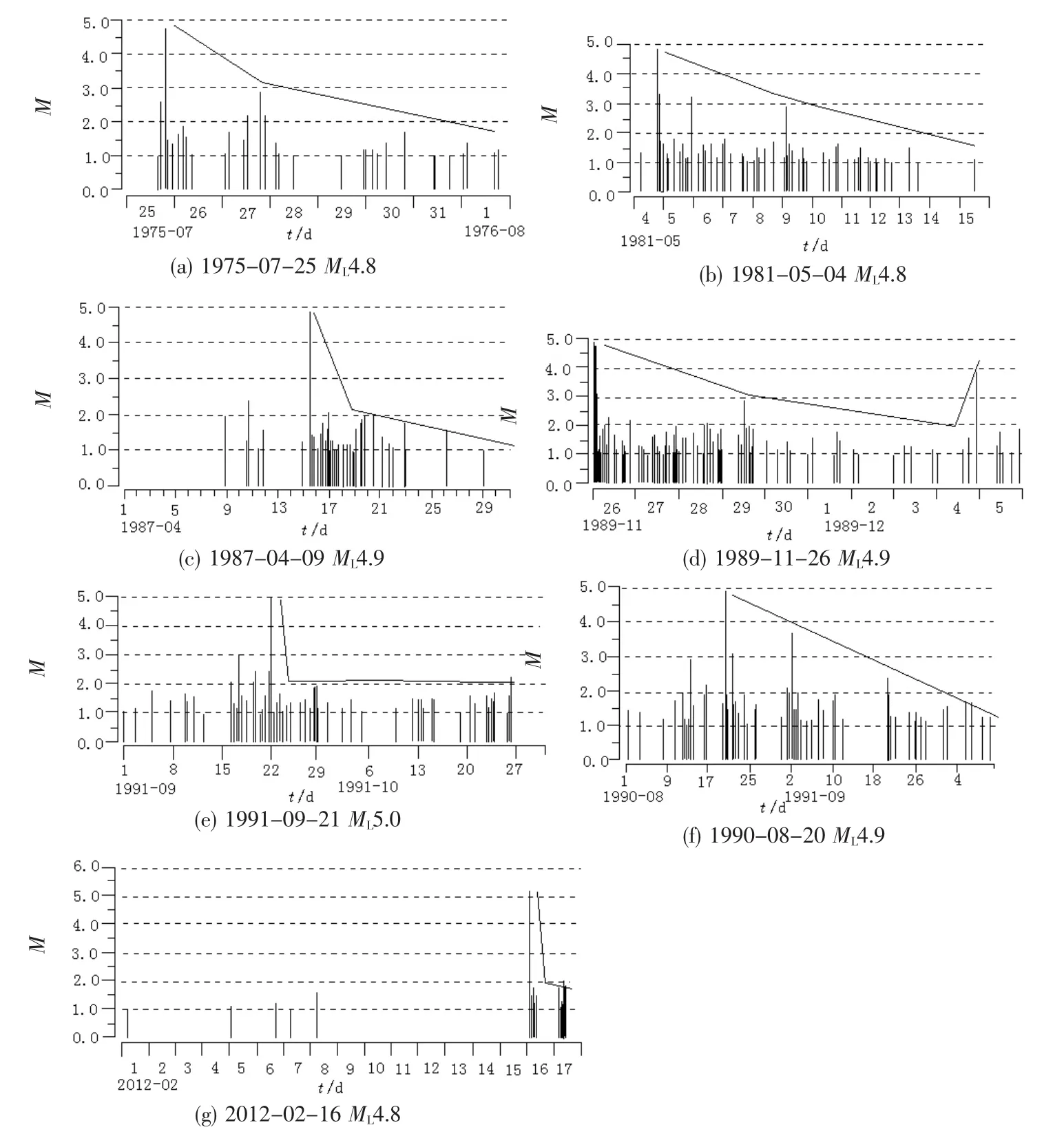

强余震震后趋势判定,尤其是快速判定不可能依据强余震后大量资料计算结果给出,只能依靠对该地区多年的观测研究结果作出。由于1970后水位对地震活动影响趋弱,水位也基本稳定。本文仅就1970年后7次强余震(ML≥4.8)做震例分析。

由图9可以看出,河源强余震震后强度衰减十分迅速,绝大多数后续最大地震均小于强余震2级左右;频度衰减也很快,未发现4.8级以上强余震是 “双震”或 “群震”型的,所以在实际快速判定中判定为 “主-余”或 “前-主-余”型是合适的。

1969年阳江6.4级地震的强余震特点与河源十分相似[7],即强余震后地震衰减也很快 (图10)。因此对阳江地区地震震后趋势判断意见跟河源地震基本相同。

4.2 强余震的预测

图9 河源7次强余震序列图(ML≥1.0)Fig.9 Diabram of Seven Strong Aftershock Sequences in Heyuan(ML≥1.0)

地震科学工作者最具挑战性的工作就是找到某些指标,用这些指标来预测破坏性地震的三要素。对河源水库地震几十年的研究说明,无论是测震学还是绝大都数前兆观测手段,对河源强余震预测的效果均差强人意。但根据前人和本文的分析研究,我们对河源等地显著地震3要素的预测取得了有价值的进步,能直接应用于地震预测实践中。

4.2.1 地震强度预测

由河源水库地震的发震构造和发震的动力背景可见知河源6.1级主震和各次强余震均是在低应力或高b值孕震体环境下,由北西-北北西向规模不大且较破碎的断裂带错动所引起,动力及构造两者决定了河源库区主要孕震体不可能积蓄起很高地震应变能,发震强度自然是有限的,余震强度应当不超过6.1级水平,参考历次强余震水平(表2),5~5.5级是今后发震的上限。

4.2.2 发震地点的预测

由于河源发震构造主要是北西-北北西向断裂带,故未来强余震震中应该位于历次强余震震中圈定的范围内(图4),虽然目前仍难确定下次震中在椭圆范围内更具体的部位,但椭圆区域的圈定已能满足各方面的要求。

4.2.3 发震时间的预测

图10 阳江数次中强震时间序列Fig.10 Time Sequence of Several Medium-Strong Earthquakes in Yangjiang

相对强度和地点预测来说,发震时间的预测应该是最困难的,它必需依赖"强余震"前观测到某种与地震发生密切的现象,专业称之为 “前兆”,类似天气预测上,一次强台风前,观测到温度、云层和气压等不正常的变化。这也是地震工作者正竭尽全力追求的。

经过多年不断探讨,目前提取了2项可进入实用的预测方法,或称 “判据”。

(1)微震频度密集法

2000年后,广东省地震局建立了高灵敏度和高精度可测定微小地震(ML≥0.1)以上地震的地震监测台网。我们发现在河源、阳江甚至在华南其它地区,中等强度地震前地震活动并没有明显增强,表现在震前小震震级、小震频度和能量等方面增加不显著,众多地震活动参量无异常反映。然而微震频度密集异常却往往突出,仅举2震例说明(见图11、12)。

从图11可看到,阳江2004年9月17日4.9级地震前10 d左右,小震频度有所增强,但未超2倍均分差,并且在2003年和2004年初也出现过数次较高频次现象,如果用小震频度(ML≥0.1)高值作 “指标”预测地震,必然会产生高比例虚报。但如果用微震频度(ML>0.1),不仅震前频度密集超均值显著,而且其它时段的 “高值异常”也被 “压制”可减少 “虚报”。再看本次4.8级地震震前,小震频度(图12)也出现高值现象,但未超均分差,而微震频度超均方差显著。阳江地震和河源地震的差异仅在微震高值出现的时间不同,阳江在震前10 d左右,而河源为震前40 d左右,对华南其它地区多数中强震例的分析可得相同结论。

据此提出本区中强震 “时间预测”的 “微震频度密集法”判据:具体使用可根据各地区实际情况,将监控区内微震(ML≥0.1)以上的地震按一定时间(如3 d或10 d)频度统计出,超出正常值2倍以上即可发 “短期-短临”预测意见。

阳江地震局对阳江4.9级地震的成功预测就是依此 “判据”。而本次4.8级震前的2012年1月11日,在广东省地震局地震周会商会上,笔者根据1月5日开始出现的微震密集并超正常值2倍以上的现象提出近期河源可能发生中强震,需密切关注的意见。

应该强调的是,河源地震预测实践也表明,河源微震频度有时显异常,甚至可能超正常3~4倍,但未发震,原因可能是该区小震受水库水及天文引潮力的影响,此时需参考其它观测手段,如 “地电阻率法”。

(2)深孔地电阻率法

在河源库区西南面建有2套地电阻率的监测台站,1套电极埋深3m左右 (称地表电极),另1套深埋达63~65m(称深孔电极)。观测表明,地表电极观测系统受降雨等影响极大,不能提取到震前信息。而深孔观测系统基本能消除各种噪声干扰,特别是降雨的影响。对河源2次4.6级以上地震前提取到了可靠,形态简洁的异常信息。

图11 2004年9月17日阳江4.9级前地震频度图Fig 11 Seismic Frequency Diagram before M4.9 Earthquake in Yangjiang on Sep.17,2004

图12 2012年2月16日河源4.8级前地震频度图Fig.12 Seismic Frequency Diagram before M4.8 Earthquake in Heyuan on Feb.16,2012

图13是1999年8月20日河源4.6级地震前后河源地电日均值图。该震中与地电台站相距10 km,从图中可看出,地表电极观测受降雨影响十分严重,电阻率值与雨量呈正相关,震前分辨不出异常信息。但深孔地电阻率几乎不受降雨等影响,震前一直处于较平稳的低值约28 Ω·m,但震前80 d开始急速上升持续约10 d左右到最高值28.84 Ω·m,超正常值约4%,在高位附近发震,之后缓慢下降,表现出清晰而简洁的 “凸”型形态。此次4.8级地震震中距地电台30 km,震前40 d测值开始快速大幅上升,持续约10 d并超正常值4%,震后同样逐渐下降,与4.6级的异常形态非常相似,仅仅是异常出现的早晚不同(图14)。这种异常形态的相似性可能跟2次地震的震源机制相同,均为走滑兼正断,强度也接近有关。特别注意到本次4.8级地震微震频度密集异常与深孔地电阻率异常起始时间完全同步,反映出深孔地电阻率或许可探测到主破裂前微破裂的初始阶段,因此这是一个有科学价值的 “前兆”手段。由于震例较少,目前仍不能分析出异常幅度和异常时间跟地震强度以及台站与震中远近三者相互的定量关系,不同发震机制的地震在地电阻率方面的表现方式尚未有震例可研究。

因此,提出河源中强震 “时间预测”的深孔 “地电阻率”判据:当地电阻率出现大幅快速上升且持续数日以上,测值超正常约4%,即可发短期中强震地震预测意见,这里特别强调高值不能是单点或突跳。不难接受上述2种判据的联合使用将可提高预测效能。

图13 1999年8月20日河源4.6级前地电阻率日值曲线Fig.13 Daily Value Curve of Earth Resistivity before M4.8 Earthquake in Heyuan on Aug.20,1999

图14 2012年2月16日河源4.8级前地电阻率日值曲线Fig.14 Daily Value Curve of Earth Resistivity before M4.8 Earthquake in Heyuan on Feb.16 2012

5 结论与讨论

(1)广东河源水库区地震无论大小均可认为是1962年6.1级地震的余震。主要发震构造为北西-北北西破碎带,在库区西北角(此次4.8级地震震中附近)可能存在尚未明确的小破碎带(断层)。目前水库中水仍对小震的发震尤其是空间分布仍发挥作用,但不是引发强余震的主要因素。

(2)河源主要的孕震主体区始终处于高b值或低应力的松弛状态,因此走滑兼正断是河源地震破裂的主要方式得到了合理解释,强余震的发生仍依赖区域构造应力场或主压应力增强。由低应力和规模不大且破碎的发震构造决定了河源未来地震强度上限5~5.5级。库区高b值的根本原因值得今后深入探讨,理想的情况是能在河源水库区附近设立直接测定深部应力的观测系统,这必将对河源乃至广东省的地震研究和预测起到强有力的推动作用。

(3)河源、阳江等主要地震区5级左右地震前是有前兆的,是可以预测的。目前提取的有效 “判据”主要有2个,“微震频度密集法”和 “深孔地电阻率法”,具有短期至短临的预测效能,二者的联合使用可显著提高预测的可靠性。而 “微震密集”现象在华南其它地区中强震前普遍存在,这与整个华南的地质构造和应力场环境相似有关。研究表明,当前广泛使用的地震活动参量绝大多数不能在中强震前显现清晰有效的 “异常”信息。例如b值在河源库区主要发震区始终为恒量,当然不能识别孕震主体从孕震到发震的过程,因此对发震时间判断较模糊。但b值空间分布特点揭示了当前发震区周围应力场的背景,对地震发生的危险性判断仍具有重要参考价值。

(4)河源、阳江包括华南陆地其它多数地区[11],中强震后的 “趋势判定意见”基本相同,一般为 “主-余”或 “前-主-余”型。

图15 河源4.8级地震前深孔电阻率和微震M-T图异常时刻对比图Fig.15 Comparison of Abnormal Moment between Deep Borehole Earth Resistivity and Microseismicity M-T Diagram before M4.8 Earthquake in Heyuan

(5)部分研究者根据河源所有强余震,除本次4.8级外,绝大多数小震主要围绕6.1级主震附近发生(图4),即认为此次4.8级及附近小震与东南角地震是相互独立而毫无联系的。本文的研究认为不妥,事实上库区地震无论大小均受北西-北北西向断裂带控制,仅仅由于不同时期,断裂带上不同部位受构造应力、转换应力、天体引潮力和水的渗透作用不同先后发震,这种现象在其它地震断裂带上并不少见。例如2008年汶川8.0级地震后,在长达300多km的龙门山断裂带上,余震在不同部位先后发生,这些余震当然不是彼此独立的。当考察时间足够长时,不难看到(图5a~i)地震是充满整个椭圆区而无法切割的,证明了库区地震之间的非独立性,笔者认为对河源库区地震不宜分割区块进行独立研究。

(6)河源深孔地电和地表地电观测表明,深埋电极是消除和防止各种干扰的最佳途径[10],并可提取清晰有效的异常图像。深孔异常的起始或许还可揭示大震前震源体破裂的初始时刻,它比微震频度图和M-T图更精准且更易分辨(图15),这对研究震源过程是非常有意义的。建议对河源地电台现有地表观测系统进行深埋的技术改造。

存在的问题:华南地区主要的发震构造应力场为北西向的主压应力,多数人认为其主要是来自东南部太平洋板块与菲律宾板块共同作用形成的。然而汶川8.0级地震后效之一,即对华南主压应力明显的 “减压”作用说明,由中国大陆青藏块体向东挤压南北地震带中龙门山断裂带后辐射到华南的北西向主压应力,或许对华南大震贡献更显著更敏感。为了证明这点,就必须搞清引发1962年河源6.1级地震和1969年阳江6.4级地震的真正动力,而现有的观测手段仍难实现,理论和现实都迫切要求华南深部应力的定量资料。

[1]丁原章,广东和香港地震风险概论 [M].香港:商务印书馆,2004.

[2]王妙月,杨懋源,胡毓良.新丰江水库地震的震源机制及其成因的初步探讨 [J].中国科学,1966,(1): 85-97.

[3]魏柏林,冯绚敏,陈定国,等,东南沿海地震活动特征 [M].北京:地震出版社,2001.

[4]沈崇刚,陈厚群,张楚汉,等,新丰江水库地震及其对大坝的影响 [J].中国科学,1974,(2):1-32.

[5]易桂喜,闻学泽.多地震活动性参数在断裂带现今活动习性与地震危险性评价中的应用与问题 [J].地震地质,2007,29(2):254-269.

[6]郭贵安,刘特培,秦乃刚,新丰江水库1961-1999年小震综合机制解结果分析 [J].地震学报,2004, 26(3): 261-268.

[7]刘特培,秦乃岗,陈玉桃,阳江Ms4.9地震活动特征、影响场及应急对策 [J].地震地磁观测与研究,2005, 26(6): 33-41.

[8]龚钢延,水渗透引起的应力场调整及岩石强度弱化的初步研究 [J].西北地震学报,1990,12(4):56-59.

[9]龚钢延,谢原定.新丰江水库地震区内孔隙流体扩散与原地水力扩散率的研究 [J].地震学报,1991, 13(3): 364-371.

[10]郑洪,王新蕾,王春媛,等,深井电极与地表电极的自然电场对比研究 [J].地震,2000,20(1):85-89.

[11]陈运平,陈俊才,符干,1999年5月17日万宁近海MS4.8地震地震 [J].华南地震,20(1):37-42.

Abstract:The research on M4.8 earthquake sequence of Feb.16,2012 shows that the earthquake was late strong aftershock of Heyuan MS6.1 principal earthquake in 1962.The focal mechanism solution identifies that the principal compressive stress of the earthquake has almost the same direction as that in South China,and is defined as strike-slip and fault rupture.The possible unconfirmed small broken belt in northwest of reservoir is also identified as the possible seismogenic structure for this earthquake.The b value calculation shows that Heyuan Reservoir areas were in the low stress state since 1960,so it is believed that strong destructive earthquake is unlikely to occur again in the future.It is noted that,40 days before this M4.8 earthquake hit Heyuan,the microseismic frequency of Heyuan (ML≥0.1)and deep borehole earth resistivity 30 km away from the epicenter simultaneously showed apparently abnormal high value.So far this is the only time that short-term information of seismometry and premonition with prediction significance was simultaneously acquired before happening of moderate strong earthquake in south China.

KeyWords:Heyuan Earthquake; Microseismicity; Deep Borehole Earth Resistivity

Research on Seismicity Features and Prediction of 2012 Heyuan M4.8 Earthquake

LIU Tepei1,2,3, LIU Jiping1,2,3, LI Jianmei1,2,3, YANG Xuan1,2,3, LI Zhubo1,2,3

(1.Earthquake Administration of Guangdong Province, Guangzhou 510070, China; 2.Key Laboratory of Earthquake Monitoring and Disaster Mitigation Technology,CEA,Guangzhou 510070,China; 3.Key Laboratory of Guangdong Province Earthquake Early Warning and Safety Diagnosis of Major Projects, Guangzhou 510070, China)

P215.75

A

1001-8662(2012)02-0020-16

2012-05-06

刘特培,男,1963年生,高级工程师,主要从事地球物理和地震预测预报研究.E-mail:liutepet@163.com.