城市灾害易损性及其评价指标*

2012-09-08唐波刘希林尚志海

唐波,刘希林,2,尚志海,3

(1.中山大学地理科学与规划学院,广东广州510275;2.中山大学自然灾害研究中心,广东广州510275;3.嘉应学院地理科学与旅游学院,广东梅州514105)

城市灾害易损性及其评价指标*

唐波1,刘希林1,2,尚志海1,3

(1.中山大学地理科学与规划学院,广东广州510275;2.中山大学自然灾害研究中心,广东广州510275;3.嘉应学院地理科学与旅游学院,广东梅州514105)

城市化的加速使城市成为国民经济和社会发展的重要区域,同时灾害给城市发展造成了巨大的损失。通过分析易损性的维度和时空性,并在总结多因子复合函数方法、模糊综合评价方法、数据包络分析方法等易损性研究方法的基础上,结合复杂的城市系统的内部特征,从人口易损性、经济易损性、社会易损性和生态环境易损性4个方面建立适合城市灾害易损性评价的框架;探讨了包括人口迁入率和经济密度等11个城市灾害易损性指标体系。最后指出城市灾害易损性研究对城市可持续发展有重要意义。

易损性;城市灾害;评价指标

城市的发展见证着历史的变迁和当今世界的发展潮流,城市灾害与城市发展相伴而生。无论是印度洋海啸还是“卡特里娜”飓风,也无论是中国南方冰雪灾害还是汶川地震,灾害不只是给我们带来了巨大的经济损失,更多的是让我们对灾害进行了新的反思和审视。在这些灾害中,城市作为一个巨大而脆弱的承灾体,造成的破坏和损失可想而知。随着全球经济的高速发展和城市化的不断加速,灾害对于城市这个独特的自然—经济—社会系统的冲击和影响也逐渐呈现出一种动态、复杂和不确定的特点[1]。因此,城市应对灾害以及灾后恢复的能力成为其可持续发展的一个必要条件。

如何科学和系统地从复杂的城市系统中探讨城市具有的抗灾和防灾能力,是国内外城市灾害研究的主题之一,已取得不少成果。Sherbinin研究了孟买、里约热内卢和上海三座沿海城市的未来气象灾害,并为其今后发展提出了建设性的建议[2];Armas分析了罗马尼亚加勒斯特市地震灾害的社会易损性和风险认知[3];Hanson以西非城市为例,评价了基础设施对城市灾害和未来社会发展的影响[4]。在国内,城市单种灾害系统研究出现在1970年代,金磊、王绍玉、冯百侠等学者在城市灾害学科建立、城市灾害学的构成要素、理论方法、学科研究建议和城市灾害管理方面作出了贡献[5-8]。

不管是研究城市自然灾害还是人为灾害,易损性都是构成灾害风险的重要部分。1990年以来,易损性逐渐成为灾害学术研究的一个重要概念和国际社会发展减灾策略的一个中心议题。国际减轻自然灾害十年(IDNDR)中将“资源和环境的易损性”列入21世纪国际减灾面临的5个挑战性领域之一。全面、合理和系统的易损性评价不仅成为风险评估的核心因素,也是国际社会解决贫困、人口、发展和环境问题的基础[9-10]。研究城市灾害易损性,能够发现城市灾害风险管理中的缺陷,从而能够提出具有针对性的措施,对城市可持续发展具有重要意义。

1 易损性的属性与特征

易损性是一个复杂的概念,从广义上来理解,易损性即潜在的最大损失。在自然灾害领域的研究中,易损性被定义为暴露程度、应对能力和压力后果的综合体现[11];在社会科学中,易损性被认为是决定人们(单独个人、群体和社区)应对压力和变化能力的社会经济因素[12]。所以,综合自然灾害领域和社会科学领域对于易损性的研究,可以认为易损性是承灾体面对自然或社会环境中的压力或扰动可能造成的损失以及对这些压力和扰动的应对与适应能力,其中这种能力被认为是易损性的决定性因素,也在减少易损性政策中处于核心地位[13]。为了科学地理解易损性,本文主要从以下三个方面进行分析。

1.1 易损性的研究维度

易损性是一个多维度的概念,并且在测度和分类方面具有很高的不确定性。2007年,Fussel在研究中认为,易损性的研究要注意两个相互独立的维度:范围和知识域[14]。这里的范围是指承灾体的内部因子和外部因子,包括地域和对象。所以在研究易损性时,要明确是研究一个点,还是一个社区,或者是多个地区以及国家甚至世界范围;同时也要说明农村、城镇、城市、城市群或者经济区等不同研究对象。知识域是指易损性因素所属的知识领域。这就要求在易损性研究过程中,要指明易损性的属性,因为影响易损性的因素所属的知识域是有差异的。例如城市灾害的易损性研究过程中包括人口易损性、社会经济易损性和生态易损性等因素,人口易损性与人口动力学相关,社会经济易损性则与社会和经济学联系,生态易损性就要涉及生态学知识,而这些易损性因素属于不同的科学领域。

1.2 易损性的时间性

易损性是承灾体(社会、区域和人群)应对灾害的一种能力,并且这种能力在很大程度上是由社会经济结构和社会关系决定的[15]。所以,不同承灾体的易损性是不同的,而且相同承灾体在不同时间的易损性也不相同,这就反映出易损性的时间性,它不是静止的,是一种过程而不是一种状态[16]。所以时间性表现为在不同的时间段中,同一个地方的易损性是存在差异的,这就涉及到当前的易损性和未来的易损性。刘希林在泥石流易损度评价中,认为社会经济发展水平(财产和人口)与泥石流易损度的关系是一种非线性关系,并将其划分为三个阶段[17]。Adeniyi在研究尼日利亚应对全球气候变化和自然灾害的易损性时,就把未来城市人口和城市化水平纳入易损性评估因素之中[18]。

1.3 易损性的空间性

易损性的空间性主要表现为经济发达地区和经济欠发达地区的易损性,以及乡村和城市的易损性的差异。程晓昀在研究江苏省自然灾害社会易损性时,发现2000-2008年江苏省自然灾害社会易损性存在明显的空间格局差异[19];刘毅等在评价我国自然灾害区域脆弱性时,认为脆弱性水平与地区经济水平具有明显的负相关关系,经济发达的地区脆弱性相对较低[20];王静爱利用城市化综合指数(CL)和自然灾害密度(QC),运用图谱模型和反馈程序等方法,在数字地图技术的基础上,将我国划分为沿海城市灾害地区、东部地区城市灾害区和西部城市灾害区3部分、15个次区域和22个单元,用来表明我国城市自然灾害空间分布差异[21]。

2 易损性的影响因素及其研究方法

2.1 影响因素

影响易损性的因素是多方面的,自然、政治、社会、经济、文化以及人的行为态度在某种程度上都会影响研究对象的易损性。例如建筑物达不到防灾要求、政府灾害风险管理水平不足、公众风险意识比较淡薄等都会使易损性增大。根据Turner框架[22],本文主要从暴露程度、敏感程度和恢复力三个方面来分析易损性的影响因素。

(1)暴露程度

暴露程度是易损性的表现形式,指的是某个体、群体或系统在特定的压力或者冲击下表现的接触程度[23],通常运用暴露元素(exposure)来说明危险地区的暴露程度。根据联合国国际减灾战略(UNISDR)的定义:暴露元素是指位于危险地区易于受到损害的人员、财产、系统或者其他成分,可以用某个地区有多少人或者多少类资产来衡量。具体来讲,暴露程度应该是研究对象的组成部分(个人、家庭、财产、生态系统等)面对灾害的状态。所以暴露程度不仅与致灾因子本身的特性有关,如灾害的频率、强度和持续时间,也同时与组成部分的特性有关,如人口数量、年龄结构、人口素质和职业构成等有直接的联系。

(2)敏感程度

敏感程度主要表述承灾体应对灾害影响的能力,指的是承灾体受压力或者扰动的影响程度。在Turner框架中,认为敏感程度与社会/人力资本(人口数量、社会机构和经济结构)和环境条件相互作用有关[22]。例如,城市应对灾害的敏感程度与城市灾害效应放大化有关。城市化进程的不断推进,城市人口、经济和空间出现了明显的集聚性,大都市圈的形成和城市群的出现都是城市集聚性特征的产物,一旦灾害发生,就会有“牵一发而动全身”的效应:主要灾害引发次生灾害,直接损失引起间接损失,单种灾害变为多种灾害,小灾酿成大灾等。城市灾害效应的放大化是非线性的,城市灾害的发生会呈现一种链式反应。例如,2008年我国南方的低温雨雪冻害引起电路问题,导致铁路交通等运输受到制约,滞留旅客数量不断上升,居民水电资源得不到保障,医院骨折病人大增,各种物资的缺乏带来物价上涨,产生了诸多次生灾害和间接损失。

(3)恢复力

恢复力通常看成是易损性的对立面,指的是承灾体对灾害的抵御而对自身功能与结构不产生破坏的能力[24]。广义的恢复力包括系统抵抗致灾因子打击的能力(静态部分)和灾后恢复的能力(动态部分)两个方面,恢复力对灾害系统存在一种正反馈机制[25],也可以这么说,恢复力看成是承灾体对灾害的一种“弹性”和适应能力。恢复力的研究包括工程恢复力和生态恢复力两大部分,其中的生态恢复力强调的是系统功能的延续[26]。所以把生态易损性看成是易损性评价的重要组成部分,就是因为生态系统在某种程度上具有能够有效抵御、吸纳和承受灾害并从中恢复适应的能力。研究表明,一个科学合理的城市用地规划和城市绿地生态系统在城市防灾减灾中占重要的地位[27]。

2.2 易损性研究的主要方法

随着国内外研究的深入,自然灾害易损性研究的方法已经取得很大进步,但学者们也认识到学科交叉对于研究的重要性。不同学科领域的研究背景各有特色,在研究过程中出现了很多数理统计方法和社会学方法,涉及到经济学、心理学和社会学等理论。例如,1980年于光远先生提出的灾害经济学,在灾害损失和减灾机制问题上得到了很好的应用[28-29],其中的生产函数模型、投入产出模型、一般均衡模型和社会核算矩阵模型在灾害对于国民经济影响的分析中不断得到发展[30-31],同时计算机手段和其他技术手段也已成为近年来易损性研究方法的趋势。下面对国内外灾害易损性的主要研究方法进行了总结分析,旨在为探讨城市灾害易损性的研究框架和评价指标提供借鉴。

(1)多因子复合函数方法

刘希林在泥石流易损性(度)研究中,认为灾害承灾体数目和影响易损度的因子众多,应该用科学性、合理性、可操作性和易于定量化的原则来找出承灾体中具有代表性的主要因子和评价指标,由此将易损度分为4类:物质易损度、经济易损度、环境易损度和社会易损度,再将4类易损度通过赋值转换公式转换为财产指标和人口指标,用来进行单沟泥石流易损度和区域泥石流易损度评价,为地质灾害易损性评价提供了一种有效的方法[32-34]。

(2)模糊综合评价法

美国控制论专家Zadeh教授在1965年发表了题为“模糊集合论”的论文,并将“隶属函数”引入模糊集合论中,标志着模糊数学的产生[35]。模糊综合评价(FCE)是一种应用模糊变换原理和最大隶属度原则,对受多种因素影响的事物做出全面分析的决策方法,其特点是评价结果不是绝对的肯定和否定,而是一个模糊集合。按照不同的承灾体和影响因子,可以分为一级模糊评价、二级模糊评价和多级模糊评价。其中樊运晓和冯利华通过模糊综合分析评价方法来研究区域易损性时,提出了模糊分析的指标体系和方法步骤。其主要步骤分为:①确定因素集,选择具有代表性的反映承灾体的指标体系,这是分析中最重要的部分;②确定等级评价集,根据易损性在0~1中的分布,可以根据实际情况分为4~5个等级;③确定单因素集,建立模糊矩阵;④数据标准化,确定隶属函数,进行多层次评价,根据最大隶属原则确定最后的等级结论[36-37]。该方法在公路灾害易损性和不同范围自然灾害社会易损性等方面得到了很好的运用[38-40]。

(3)数据包络分析方法(DEA)

这是一种研究易损性的新方法,这种模型是从运筹学中评价相对效率的系统分析中演变而来,本质上就是一个系统的“投入—产出”模型。实际上,灾害的形成过程也可以看作一个“投入—产出”系统,那么孕灾环境、致灾因子和承灾体可以作为输入的因素,灾情就可以看作输出因素[41]。在评价过程中,主要运用数学规划与统计数据对决策单元(DMU)来进行有效性评价,其中最为经典的是C2R模型。但这种模型最大的缺点是要考虑输入输出的数目,即DMU个数必须是输入输出变量数目之和的两倍以上[42],否则其区分能力将会减弱。随着研究的深入,DEA模型也得到了不断改进和创新。2004年,魏一鸣利用1989-2000年的历史数据,利用DEA方法对中国自然灾害易损性进行了分析,并在此基础上进行了中国自然灾害易损性区划[43],但文中只选取了两个输入变量和两个输出变量,选取指标偏少使得该模型不能全面客观地反映区域的自然灾害易损性。2010年,刘毅等在运用C2R模型对我国自然灾害区域脆弱性进行评价时考虑较为全面,文中运用因子分析方法先对数据进行标准化,将主成分因子作为输入和输出指标,从而提高了DEA的区分能力[20]。2011年,为解决C2R模型的缺陷,温宁引入对抗交叉评价模型(Aggressive-Cross-Evaluation)对区域自然灾害的脆弱性进行分析,提高了DEA模型运行的效率[44]。

(4)其他研究方法

在不同尺度和区域内,易损性的研究方法是不同的。自1996年提出地方灾害模型以来,小区域的灾害易损性逐渐得到发展。美国地理学家Cutter以县为单元,运用1990年代的社会经济和人口资料,构建了社会易损性的评价指标体系(SOVI),主要侧重于人口的角度[45]。王威等运用概率统计学的贝叶斯随机方法对小城镇灾害易损性进行分析,该方法首先计算出易损性单个指标某个评价级别的概率,由最大似然分类原则确定单个易损性的指标评价级别,最后采用最大加权概率原则推求综合评价级别[46],同时在大尺度的区域范围内,苏桂武等从不同的分析层次和描述角度增进了对区域地震灾害整体脆弱性的理解[47]。值得注意的是,文献系统综合分析方法(Meta-analysis)引入临床医药学研究之后[48],在经济学、心理学和生态环境科学得到广泛的应用,其中,邹乐乐将Meta-analysis引入灾害易损性研究,并对东南亚八国海岸灾害易损性进行了综合分析与评价,发掘易损性形成和发展的机制要素[49]。

3 城市灾害易损性评价框架和总体指标

城市是一个复杂的大系统,城市灾害是一种自然和人为相结合的复杂灾害。总结国内外易损性的研究,可以发现城市灾害易损性研究必须注意以下几个问题:

(1)了解城市区域环境和内部结构特征。这是研究的前提,因为城市之间的区域环境存在很多差异,每个城市的内部结构特征和它具有的功能是不同的,而这些差异会直接影响其易损性。

(2)厘清城市易损性的扰动因素和主要灾害类型。这是研究的基础,易损性的评价要基于单种灾害类型、多种灾害类型或者区域灾害类型,而每个城市受到的扰动因素和主要灾害是不同的,位于东部沿海的城市由于全球气候的扰动,面临的主要灾害是洪涝灾害和风暴潮灾害。位于中部和西部的城市,泥石流和滑坡等地质灾害成为其研究的主要类型。

(3)选取适宜的评价指标和方法。这是研究的关键,指标体系和方法的选取一直是风险评价的重点,如何在了解城市的特征和主要灾害类型的基础上,选择科学合理系统的评价方法和指标是研究城市灾害易损性的核心。

(4)分析城市灾害易损性的时空格局。这是研究的展望,易损性的动态性决定了城市灾害易损性存在着时空格局,在分析易损性的基础上来探讨时空格局有助于了解城市发展的动态。

(5)提出风险管理措施促进城市可持续发展。这是研究的目的,对城市易损性的研究或者城市风险评价都是为城市发展服务的,提高城市应对灾害的能力及灾后重建恢复的能力是城市可持续发展的重要条件之一。

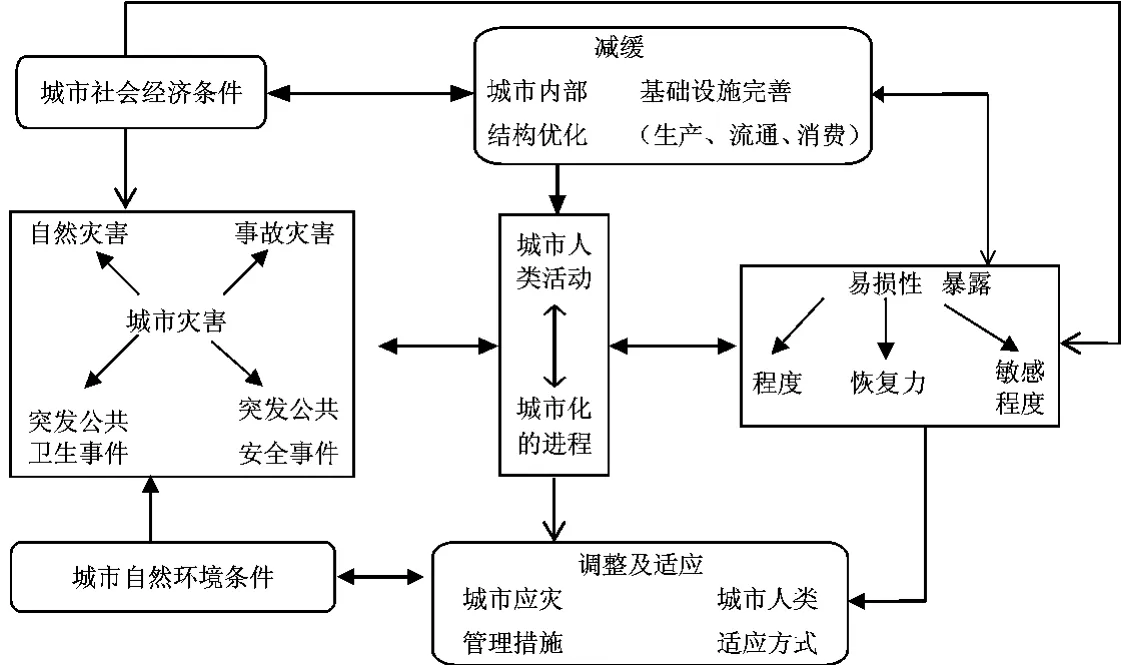

基于以上分析,根据Fussel在气候变化易损性方面的研究成果[50],作者在此提出城市灾害易损性的研究框架图(图1)。本文认为城市灾害易损性是一个连续、动态和循环的过程。如图1所示,城市的自然环境和社会经济环境共同成为城市灾害形成的大背景,然后将城市灾害分为自然灾害、事件灾难、突发公共卫生事件和突发公共安全事件4大类型[6]。人类活动和城市化进程是连结城市灾害和易损性的枢纽,这个过程是相互作用的。

城市灾害易损性主要受到城市社会经济条件、城市人类活动和城市化进程的综合影响,主要表现为暴露程度、恢复力和敏感程度3个方面。易损性评价之后应提出减缓、调整及适应的措施来应对城市灾害,不断改善城市发展的自然环境条件和社会经济条件。在新的自然环境条件和社会经济条件下,城市灾害又会呈现不同的特点,它的易损性肯定会形成差异,这就反映出易损性的动态性。在整个城市灾害易损性评价的框架图中,特别要注意城市易损性的形成机制以及减缓、调整及适应措施对城市区域环境的改善作用。

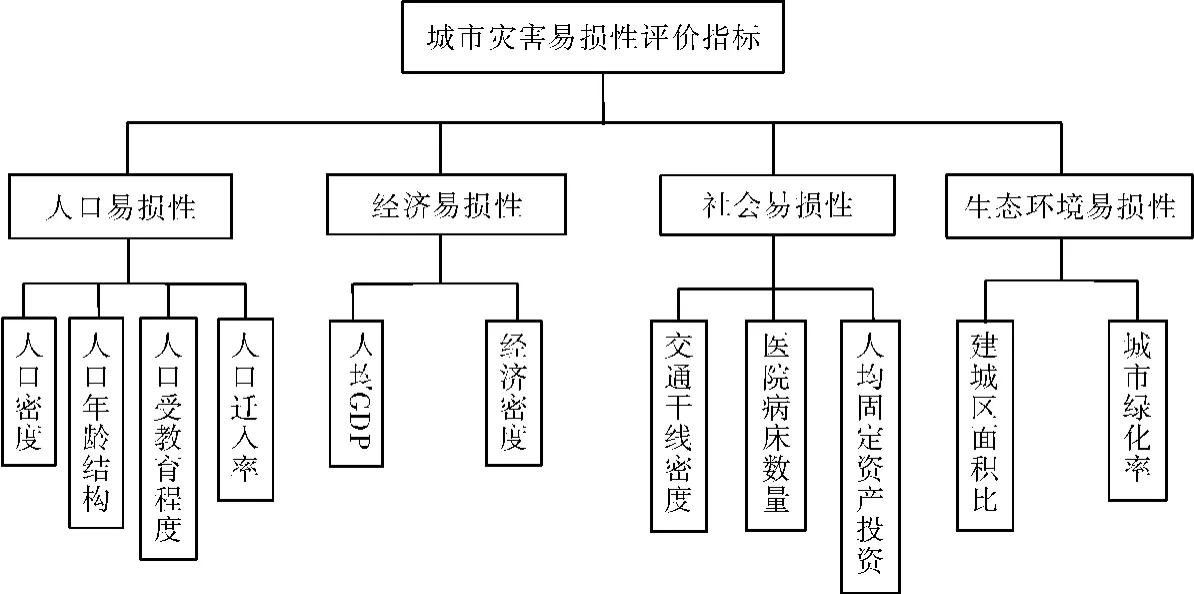

由于城市灾害易损性是不确定的,它的高低程度受到多个因素的综合影响,这就给确定易损性指标造成很大的困难。本文吸取已有的研究成果[51-54],根据城市这个特殊的承灾体和指标选取的可操作性、科学性和可比性原则,同时综合城市灾害易损性的动态变化,拟定了城市灾害易损性的评价指标(图2)。评价指标中主要包括四个组成部分:人口易损性、经济易损性、社会易损性和生态环境易损性。其中人口易损性和经济易损性主要反映的是城市人口和经济的集聚性,同时是城市在高度城市化水平下的特殊体现,从侧面可以看出城市在灾害中的暴露程度和敏感程度。值得注意的是,在人口易损性的评价因子中首次运用人口动力学的原理将人口迁入率纳入易损性的评价指标,因为城市人口不仅只包含当地的人口,它良好的就业和教育资源等会吸引外来人口的进入。已有研究表明,人口运动的趋势逐渐成为土地利用、开发资源和环境变化的重要原因[55]。那么,外来人口在进入城市之后的活动方式和适应环境的过程都将会成为城市灾害特别是城市突发事件的一个重要驱动因素。社会易损性和生态易损性主要强调的是恢复力,良好的交通通达性、完善的医疗卫生和政府的投入力度在应对灾害和灾后重建中能够发挥重要作用,其中在生态环境易损性中的建成区面积比和城市绿化率都与城市的合理规划和政府决策者对灾害的重视程度有很大的关系。当然,这些评价指标不能完整囊括城市灾害评价的所有内容,城市灾害易损性指标强调的不是数量的多少,而是要通过了解这些指标之间的相互关系和它们在城市系统运行及其城市灾害管理中的作用价值,来给予我们在今后城市发展和规划中更多的思考与启示。

图1 城市灾害易损性研究框架

图2 城市灾害易损性评价指标结构

4 结语

易损性研究不是一个简单的涉及某一学科的领域,而是一个涉及多学科和跨领域的研究问题。同时,研究易损性也不是单纯地寻找一个理论框架和评价指标体系,而是要通过这些理论和指标的关系找出易损性的形成机制。

本文通过对易损性研究维度和时空性的认识,从影响易损性评价的暴露程度、敏感程度和恢复力三个方面入手,在总结当前易损性研究方法的基础上探讨了城市灾害易损性的框架和指标体系。该指标体系包括了人口、经济、社会和生态环境4个主要方面的内容,并且涉及到人口迁入率、经济密度、城市绿化率等11个指标,较为完整地反映出城市本身以及易损性研究的特征,为今后城市灾害易损性评价和城市灾害管理提供了参考。

面对城市的高速发展,如何与时俱进地把握城市化加速阶段新的风险特征,如何摆脱就灾害论减灾的被动局面,如何拓展城市减灾的多学科领域,如何将这些研究框架和指标运用于实际的案例分析以及应用于城市灾害风险管理甚至城市规划,这些都将成为今后研究的主题思路。总之,城市灾害易损性研究是一个复杂和繁琐的过程,还需要不断的探索和深入,但它的研究对建立城市减灾体系和城市可持续发展具有重要作用,它的研究前景与意义将会不断得到认可与发展。

[1]邹乐乐.SEN系统的易损性:理论与实践[M].北京:中国环境科学出版社,2010:1-3.

[2]Sherbinin A D,Schiller A,Pulsipher A.The vulnerability of global cities to climate hazards[J].Environment and Urbanization,2007,19(1):39-64.

[3]Armas L.Social vulnerability and seismic risk perception.Case study:the historic center of the Bucharest Municipality/Romania[J].Natural Hazards,2008(47):397-410.

[4]Hanson K.Vulnerability,partnerships and the pursuit of survival: Urban livelihoods and apprenticeship contracts in a West African City[J].Geo-Journal,2005(62):163-179.

[5]王绍玉,冯百侠.城市灾害管理[M].北京:化学工业出版社,2010:26-34.

[6]关贤军,徐波,尤建新.城市灾害风险的基本构成要素[J].灾害学,2008,23(1):128-131.

[7]金磊.城市灾害学研究及科学建议[J].自然灾害学报,2000,9(2):32-38.

[8]孙斌,韩传峰.城市灾害应急管理体制研究[J].自然灾害学报,2009,18(1):39-44.

[9]Cutter S L.Vulnerability to environmental hazards[J].Progress in Human Geography,1996,20(4):529-539.

[10]White G F.Knowing better and losing ever more:the use of knowledge in hazards management[J].Environmental Hazards,2001(3):81-92.

[11]Watts M J,Bohle H G.The space of vulnerability:the causal structure of hunger and famine[J].Progress in Human Geography,1993(17):43-67.

[12]Pelling M.Natural disaster and development in a globalizing world[M].London:Routledge,2003.

[13]Adger W N,Kelly P M.Social vulnerability to climate change and the architecture of entitlements[J].Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change,1999(4):253-266.

[14]Fussel H M.Vulnerability:A generally applicable conceptual framework for climate change research[J].Global Environment Change,2007,17(2):155-167.

[15]Adger W N.social vulnerability to climate change and extremes in coastal Vietnam[J].World Development,1999,27(2): 249-269.

[16]Alwang J,Siegel P B,Jorgensen S L.Vulnerability:A view from different disciplines[J].Social Protection Discussion Papers of the World Bank,2001(115):1-42.

[17]刘希林,莫多闻,王小丹.区域泥石流易损性评价[J].中国地质灾害与防治学报,2001,12(2):7-12.

[18]Gbadegesin A S,Olorunfemi F B,Raheem U A.Coping with global environmental change,disasters and security[M].Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace,2011:669-687.

[19]程晓昀.江苏省自然灾害社会易损性时空格局研究[D].重庆:重庆师范大学,2011.

[20]刘毅,黄建毅,马丽.基于DEA模型的我国自然灾害区域脆弱性评价[J].地理研究,2010,29(7):1153-1162.

[21]Wang Jing-ai,Shi Pei-jun,Yi Xiang-sheng.The regionalization of urban natural disasters in China[J].Natural Hazards,2008 (44):169-179.

[22]Turner B L,Kasperson R E.A framework for vulnerability analysis in sustainability science[J].National Academy of Sciences,2003,100(14):8074-8079.

[23]Khagrams,Clark W C.From the environment and human security to sustainable security and development[J].Journal of Human Development,2003,4(2):289-313.

[24]Adger W N,Hughes T P.Social-ecological resilience to coastal disaster[J].Science,2005(309):1036-1040.

[25]刘婧,史培军.灾害恢复力研究进展综述[J].地球科学进展,2006,21(2):211-218.

[26]葛怡,史培军,徐伟,等.恢复力研究的新进展与评述[J].灾害学,2010,25(3):119-124.

[27]皇甫玥,张京祥,陆枭麟.城市规划与城市灾害及其防治[J].国际城市规划,2009,5(24):51-55.

[28]王海滋,黄渝详.地震灾害间接经济损失的概念和分类[J].灾害学,1997,6(2):11-16.

[29]徐嵩龄.灾害经济损失概念及产业关联型间接经济损失计量[J].自然灾害学报,1998,7(4):7-15.

[30]0kuyama Y,Chang S.Modeling spatial and impact of disasters[M].Berlin:Springer Verlag,2004.

[31]唐彦东.灾害经济学[M].北京:清华大学出版社,2011:9-115.

[32]刘希林,莫多闻.泥石流风险评价[M].成都:四川科学技术出版社,2003,33-46.

[33]Liu X,Lei J.A method for assessing regional debris flow risk: an application in Zhaotong of Yunnan Province(SW China)[J].Geomorphology,2003,52(1/2):181-191.

[34]Liu Xilin.Site-specific vulnerability assessment for debris flows: Two case studies[J].Journal of Mountain Science,2006,13(1): 20-27.

[35]Zadeh LA.Fuzzy sets[J].Information and Control,1965,8(3): 19-34.

[36]樊运晓,罗云,陈庆寿.区域承灾体脆弱性综合评价指标权重的确定[J].灾害学,2001,16(1):85-87.

[37]冯利华,吴樟荣.区域易损性的模糊综合评判[J].地理学与国土研究,2001,17(2):63-66.

[38]赵绪涛.公路灾害易损性模糊综合评价[D].西安:长安大学,2007.

[39]孙蕾.沿海城市自然灾害脆弱性评价研究——以上海市沿海六区县为例[D].上海:华东师范大学,2007.

[40]王海军.重庆市自然灾害社会易损性研究[D].重庆:重庆师范大学,2007.

[41]史培军.再论灾害研究的理论与实践[J].自然灾害学报.1996,5(4):6-14.

[42]魏权龄.评价相对有效性的DEA方法—运筹学的新领域[M].北京:中国人民大学出版社,1988.

[43]Wei Y M,Fan Y.The assessment of vulnerability to natural disasters in China by using the DEA method[J].Environment Impact Assessment Review,2004,24(4):427-439.

[44]温宁,刘铁民.基于对抗交叉评价模型的中国自然灾害区域脆弱性评价[J].中国安全生产科学技术,2011,7(14):24-28.

[45]Cutter S L.Social vulnerability to environmental hazard[J].Southwestern Social Science Association,2003,84(2):242-261.

[46]王威,田杰,苏经宇,等.基于贝叶斯随机评价方法的小城镇灾害易损性分析[J].防灾减灾学报,2010,30(5):524-527.

[47]苏桂武,马宗晋,朱林,等.京津唐地区地震灾害区域宏观脆弱性变化研究[J].灾害学,2010,25(2):1-12.

[48]Glass G V.Primary,secondary,and meta-analysis of research[J].Education Research,1976,6(3):3-8.

[49]Zou le-le,Wei Yi-Ming.Driving factors for social vulnerability to coastal hazards in Southeast Asia:results from the meta-analysis[J].Natural Hazards,2010(54):901-929.

[50]Fussel H M,klein R J T.Climate change vulnerability assessments:an evolution of conceptual thinking[J].Climate Change,2006,75(3):301-329.

[51]Hamza M,Zetter R.Structural adjustment,urban systems,and disaster vulnerability in developing countries[J].Elsevier Science,1998,15(4):291-299.

[52]张斌,赵前胜,姜瑜君.区域承灾体脆弱性指标体系与精细量化模型研究[J].灾害学,2010,25(2):36-40.

[53]欧阳小芽.城市综合风险评价[D].赣州:江西理工大学,2010.

[54]郭跃.自然灾害的社会易损性及其影响因素研究[J].灾害学,2010,25(1):84-88.

[55]Morrow B H.Identifying mapping community culnerability[J].Disaters,1999,23(1):1-18.

Vulnerability of Urban Disasters and Its Evaluation Index

Tang Bo1,Liu Xilin1,2and Shang Zhihai1,3

(1.School of Geography and Planning,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China;

2.Natural Disaster Research Center,Sun Yat-sen University,Guangzhou 510275,China;

3.School of Geography and Tourism,Jiaying University,Meizhou 514105,China)

With the acceleration of urbanization,cities are becoming important areas of national economy and social development,however,disasters bring great losses to urban development.By analyzing dimensions and spatial-temporal properties of vulnerability,and based on the summary of current vulnerability assessment methods including multi-factor composite function method,fuzzy comprehensive evaluation method,data envelope analysis method,etc.,and combining with the complex system of internal characteristics in urban regions,a reasonable urban disaster vulnerability assessment framework is established in 4 aspects as population vulnerability,economical vulnerability,social vulnerability and ecological-environment vulnerability.A disaster vulnerability assessment system of 11 indexes as population immigration rate,economic density and so on is discussed.Finally,research of urban disaster vulnerability is proved to be significant in sustainable urban development.

vulnerability;urban disaster;evaluation index

X4

A

1000-811X(2012)04-0006-06

2012-02-17

2012-03-29

高等学校博士学科点专项科研基金项目(20110171110001)

唐波(1988-),男,湖南衡阳人,硕士研究生,主要从事灾害风险评价研究.E-mail:tballen196@163.com

刘希林(1963-),男,湖南新邵人,博士,教授,博士生导师,主要从事地貌灾害过程及评估和预测的科研和教学工作.E-mail:liuxilin@mail.sysu.edu.cn