推进工程建设行业管理信息化的深化应用(之二)

——标准化促进信息化的建设

2012-09-06同望V3企业架构平台总架构师项目管理咨询顾问李鸿君

◎ 同望V3企业架构平台-总架构师 项目管理咨询顾问 李鸿君

我们在讨论信息化时,为了强调人比软件更重要经常会说“不管怎么说软件就是个工具”,这个认知是否正确?管理信息化系统是否也可以简单地说成是个“工具”呢?针对这一观点,首先我们从应用的视角上给工程建设领域常用的工具软件和管理系统做个简单的区分。

【工具软件】

泛指单体的造价、算量、财务、CAD等软件,它们目的明确、目标单一、信息量不大,以单岗位应用为主,主要是用来提高某个领域的工作效率,只考虑“做法”的实现即可,有手工替代之便。

这类软件是用计算机编码提供的功能来满足使用者的操作需求,并且随着时间的推移,经过软件的多次改善升级,功能与需求之间会越来越趋于一致,“功能与需求”是收敛关系。工具软件是可以“花钱从软件商那里买来的”。

【管理系统】

企业管理信息化系统是一套复杂的系统工程,它是集企业的经营战略、组织结构、管理规则、业务体系、工艺工法;企业管理理论、项目管理技术;软件设计、硬件技术、网络和通讯技术,应用软件开发等诸多知识和技术于一体。这些知识和技术要通过一套复杂的分析、架构、设计、开发等工序才能成为一个有机的整体,而这个系统的需求与功能随着时间和空间的变化,始终处于“收敛”与“分离”的循环往复状态。

管理系统既不是模拟现实的人对人的管理方式,也不是管理理论的简单软件化,它是以企业为单位进行整体设计的。它不但要考虑企业的“做法”还要考虑企业的“想法”,因此,可以说企业管理信息化系统是企业经营管理的一部分,是企业经营管理的延长。企业管理信息化系统是不能简单地从软件商那里买来的,而是企业与软件商等共同合作构建的。那么,如何建立企业管理信息化系统呢?

一、信息化的目的与达成的条件

要想搞清楚如何建立信息化系统,首先要理解:

■企业信息化的目的是什么?

■达到目的需要什么条件?

近年来工程建设行业在利用信息化管理方面取得了初步的成果,主要解决了:

1.通过信息化的普及,使企业对信息化有了初步的认知。

2.部分业务的信息化,使得工作效率有了提升,并在利用信息化管理方面有了一定的经验积累。

信息化资质达标活动,从客观上积极地推动了施工企业的信息化建设,但是随着企业对信息化的理解,反过来这个活动又引起了企业对信息化现状的困惑,企业信息化到底能为企业带来什么?目的是什么?

企业建设信息化的目的可以总结为,支持企业的战略落地,提升企业的经营竞争力。为了实现这一目的,需要多方面条件配合,比如企业战略、执行力、需求理解、成本风险、系统规划、应用磨合等。其中,最重要也是最基础的条件是“标准化”。在信息化之前要先做好标准化,没有标准化的信息化就像用不同标准制成的零件拼装出来的汽车,很难驾驶。只有建立在标准化之上的信息化才真正具有竞争力,因此,建设企业的业务标准化与信息标准化体系是企业达成信息化建设目的重要条件之一。

二、标准化的意义

在前述的内容中已经指明企业管理信息化是不能买来的,主要就在于企业管理信息化是建立在企业的标准化之上的,也就是说,企业不进行标准化的基础工作,就不能到达信息化的最终目的。

标准化是企业构建信息化系统的前提和基础,施工企业要进行信息化的工作,首先就要进行业务的标准化,没有业务的标准化,就无法进行信息的标准化。没有信息的标准化,既不能实现系统的自动化管理,也无法实现企业信息的共享。

标准化的内容与方法

1.业务的规范化

对象:可包括企业的全部业务内容(不论未来是否是信息化的对象)。

方法:参照企业管理和项目管理的指导理论和方法。

成果:文字说明、图(流程图、框架图等)、表格等。

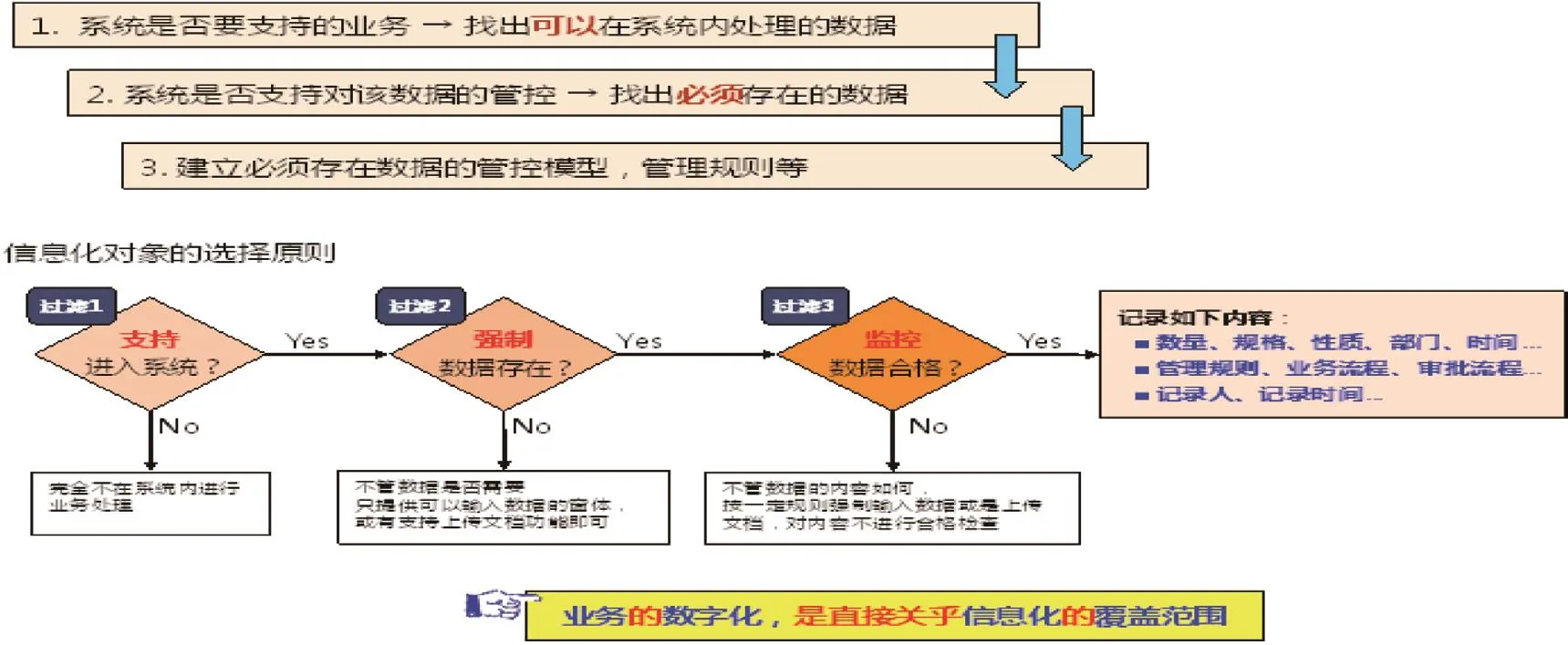

2.业务的数字化

对象:规范后的业务中要实现信息化的业务部分。

方法:以目标为导向,对业务内容进行过滤,建立数字化的模型。

成果:表格,主要描述定义等。

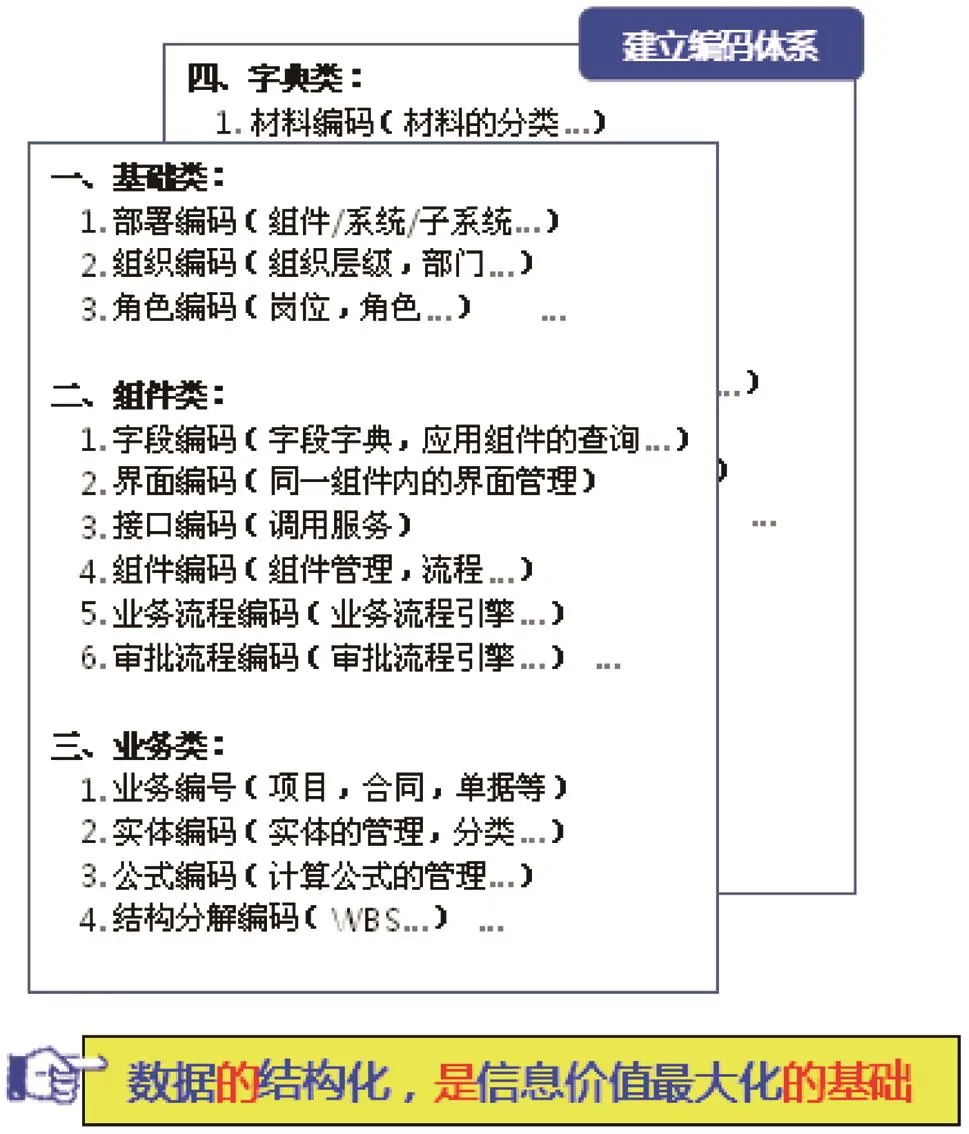

3.数据的结构化

对象:可以数字化的业务。

方法:通过对数据分析,建立数据编码体系。

成果:表格,主要描述分类、编码、数据关系等。

4.架构的模型化

对象:数字化和结构化的数据。

方法:利用各类架构的理论、建立业务和管理的模型。

成果:架构图(流程图、框架图、分解图)等。

5.处理的自动化

对象:以模型化的业务内容为主体。

方法:以业务目标为导、向以业务架构为载体,以管理规则为驱动。

成果:系统设计资料(包含实体、流程、规则等)。

三、标准化工作的简介

1.业务的规范化

业务的标准化与信息化无关,也就是说,在进行信息化处理之前要先搞清业务的自身的事理,将其规范化,因此在这个阶段不要采用信息化的方式去理解业务(不用信息化手法规范后的业务具有普遍性,否则结论会受到信息化方法的影响)。

对企业的业务进行全面的梳理,并加以规范,给出需要施加管理的位置,以及管理的方法、规则等,并用标准的格式将梳理结果加以记录,作为日后信息化的依据(需求输入)。业务梳理的内容包括 :各类名称的定义、组织管理结构、业务领域的划分、每个领域中业务流程的定义、每个业务流程上的节点处理方法、相关的知识支持等。

举例1:项目的定义

项目管理周期的定义是从哪里开始到哪里结束?为什么这样定义?本企业的项目管理以什么为关注的核心,是进度管理?成本管理?资金管理?还是其它?

举例2:成本的定义

图1

成本由劳务、材料、机械、经费构成;

材料成本由钢材、木材、水泥构成;

钢材成本由圆钢、型钢、板材构成等。

各类成本对象转换为“成本”时的条件是不同的,需要在企业内给出统一的定义,这些定义是在信息化中进行“成本自动计算”的前提。

举例3:竣工的定义

什么是“项目竣工”?项目的竣工包含哪些条件?竣工条件要达到什么标准才能算为竣工?

这些内容经过后面的数据化、模型化等处理,为系统中设置“竣工自动检验”功能提供了基础。

2.业务的数字化

业务规范化工作完成之后,要对规范化部分的内容进行研究,因为利用计算机进行管理与实际现场的管理是有区别的,所以要区分出可以信息化的内容和不能信息化的内容。

用图1的方法将业务内容过滤一下,看看哪些内容是信息化的对象。

3.数据的结构化

对业务对象进行了数字化之后,还要对可以在系统中运行的数据进行结构化的工作。

■数据结构化的意义:

可以结构化的数据对象越多,系统就越容易标准化,建成后的系统应变能力、扩展能力、集成能力等就越强。

通过数据的结构化处理、极大地增强了数据的可复用性、数据的可对比性、各项指标的统一性、工作的高效性等。

数据的结构化主要通过建立编号/编码体系来实现的,比如:

基础类编码:组织、材料、客商、清单、财务等。

业务类编码:标书、合同、各类单据、成本、报表等。

管理类编码:业务流程、审批流程、管理规则、控制规则等。

■编码的意义:

为全部业务对象做定义(=唯一名称)、易于分类、查询、分析、对比等。

通过观察企业的数据是否具有结构化的特性,就能知道该企业的信息化工作进行的深度如何。

数据结构化的工作可以分为二个步骤:

定义业务:建立业务数据的编号/编码体系。

数据关联:建立以编码体系为基础的业务关系。

4.架构的模型化

通过架构业务模型,可以清楚地知道在每个区-段,要得到什么结果?要控制什么?有了业务架构的模型,在构筑信息化系统时,易于应对业务的变化,优化业务的处理过程,并在关键的节点施加管理控制。比如:架构成本的全过程管理模型,通过分层、分区、分段等方法,清晰地定义出每个层/区/段的业务内容,业务过程、管理目标等,清晰了关注的重点,因此在设计系统时就会做到有的放矢。

项目从开始到结束,成本在不同的区段以不同的形态出现,每个形态的业务处理方法和管控方法不同,因此表现形式也会不同。业务模型架构的优劣,直接影响了系统的成败;优秀的架构模型是客户、软件商以及第三方等沟通的桥梁,它是对业务处理、管理方法、信息化实现等的综合理解与展现。

5.处理的自动化

系统自动化处理的意义在于,由于在业务处理的过程中人为干预少,业务基本上按照预先的设定自行运转,因此结果数据比较客观、具有很高的可信性。自动化设计的方针如:

■ 系统要尽量设计成 “事找人”而不是“人找事”(业务流程、审批流程的自动流转)。

■ 成本的各种计算不设人工干预功能(在指定时间按照指定公式完成)。

■ 竣工评估报告自动完成(按照预先制定的竣工条件,自动计算、打分)。

原则上,除去原始的第一手数据要由人工输入以外,从人工输入数据-最终的报表呈现之间尽可能地不设置人工干预的功能。那么系统是如何实现“自动运行”的呢?

就是因为前述1-4的标准化工作,有了规范化的业务做基础、在此之上通过数据的结构化、业务架构的模型化处理,才为系统实现自动化运行打开了大门。所以说系统的自动化运转,是以业务目标为导向、以架构模型为载体,以管理规则为驱动。而这里的规则指的是企业的管理规则,不是计算系统的规则,实现系统的自动化运行,是企业管理与信息化的最佳结合。

在上述5个标准化工作之上建立的信息化系统,一定能为提升企业竞争力贡献力量。