长三角地区耕地非农流转适宜性评价及管制分区初步研究

2012-08-21肖丽群

陈 伟,肖丽群,吴 群

(南京农业大学土地管理学院,江苏南京 210095)

长三角地区耕地非农流转适宜性评价及管制分区初步研究

陈 伟,肖丽群,吴 群

(南京农业大学土地管理学院,江苏南京 210095)

研究目的:基于农用地分等成果,对耕地非农流转进行管制区划分,总结各管制区土地利用特点和管制方向。研究方法:首先以标准粮产量指标为基础,考虑生态因素、城市区位因素影响,进行耕地非农流转适宜性评价,然后从耕地保护、土地承载、经济发展三个方面的管制压力出发构建指标体系,采用聚类分析法进行耕地非农流转管制分区。研究结果:长三角地区中北部多数城市耕地不适宜非农流转,特别是耕地质量较好的长江冲积平原及环太湖地区。长三角地区可划分为4个级别管制区,不同管制区应实行差别的耕地非农流转管制措施,以保证耕地总量不减少、质量不下降。研究结论:耕地非农流转适宜性区域和管制分区能为各地实行差别的耕地非农流转管制措施和耕地保护政策提供借鉴。

土地利用;分区管制;适宜性评价;耕地非农流转;长三角地区

1 引言

未来十年,中国的工业化、城市化仍将处于一个高位运行的状态,经济快速发展将给土地资源利用和保护带来巨大的压力。非农流转是导致耕地流失的直接原因,耕地非农流转及大量优质农田被占用已成为制约长三角地区可持续发展的瓶颈之一,保障发展与保护耕地的矛盾十分尖锐。

20世纪60年代,中国在借鉴国外研究基础上,土地利用分区研究逐步开展。目前,土地利用分区主要分为土地利用综合分区、土地利用功能分区、土地用途分区。诸多学者从维度、方法、内涵等方面对土地利用分区都进行了较深入的研究[1-5]。耕地非农流转管制分区可以看作是土地用途管制分区的一种类型,主要目的是保护优质耕地不流失,耕地总量不减少,耕地质量不下降;控制建设用地规模,提高土地利用效率。农用地分等可以实现农用地质量在全国范围内的可比性。根据农作物光温生产潜力等自然条件可以得到自然质量等,在此基础上,通过土地利用系数进行修正,可以得到农用地利用等。相比自然质量等,利用等能更好的反映农用地的实际利用状况。目前农用地分等成果在基本农田保护、土地利用规划、耕地占补平衡、土地整理等方面的应用都有了广泛的研究[6-9],但将农用地分等成果应用在耕地管制分区方面的研究尚鲜见。

本文基于农用地利用等相关成果,分析长三角地区农用地质量情况,进行耕地非农流转的适宜性评价,并结合新一轮土地利用总体规划(以下简称新一轮规划或新规划)的相关控制指标,对长三角地区进行耕地非农流转管制区划分,以期能为区域耕地非农流转管制提供决策方法和依据,为相关耕地保护研究提供借鉴。

2 研究资料与数据来源

2.1 研究区概况

本文所指的长三角地区是广义上的长三角地区,包括江苏、浙江两省和上海市。该区地属北亚热带南缘,受冷暖空气交替影响和海洋湿润空气调节,气候温和湿润,四季分明,光照充分,热量丰富,降水量充沛。区内有平原、山地和少数岛屿三大基本地貌类型,以平原为主,约占陆地面积的55.1%。长三角地区是中国交通最为发达的地区之一,已形成铁路、公路、水路、空运、管道运输综合配套的交通运输体系。

长三角地区农用地利用质量自北向南呈“一般—优良—较差”的规律分布。各城市耕地的利用等存在较大差异,农用地利用等整体较高的城市主要分布在长江沿岸和太湖北部、东部地区,利用等整体较低的城市主要分布在浙江省。长三角地区农用地利用等包括了3—13等共11个等次,其中5—7等最多,共占长三角农用地总面积的80.13%。上海市农用地利用等包括了4—8等共5个等次,其中6等最多,占上海市农用地总面积的70.41%;江苏省农用地利用等也包括了4—8等共5个等次,也是6等最多,占江苏省农用地总面积的63.77%;浙江省农用地利用等包括了长三角地区全部11个等次,主要是7—10等农用地,共占浙江省农用地总面积的73.99%。

2.2 数据来源

农用地分等数据来源于《中国耕地质量等级调查与评价(全国卷、江苏卷、浙江卷、上海卷)》;社会经济数据来源于《江苏统计年鉴》(2001—2010年)、《浙江统计年鉴》(2001—2010年)、《上海统计年鉴》(2001—2010年);土地利用总体规划数据来源于《江苏省土地利用总体规划(2006—2020)》、《浙江省土地利用总体规划(2006—2020)》、《上海市土地利用总体规划(2006—2020)》;森林覆盖率数据来源于江苏林业网及其他地市林业局网站。

3 耕地非农流转适宜性评价

土地适宜性评价是进行土地资源空间分析及优化配置的基础[5],对耕地非农流转进行适宜性区域划分,对有效保护耕地资源十分重要。耕地非农流转有明确的转用类型作为导向,从宏观尺度来看,耕地非农流转受耕地质量、生态环境、城市区位等诸多因素的影响。由于耕地非农流转受土地利用规划、城镇规划等的限制,又具有明显的微观区域性特征,又受地形地貌、耕地破碎程度、交通道路密集度等微观因素影响。本研究主要以地级以上行政区为研究对象,故主要分析宏观尺度的影响因素。

3.1 影响因素分析

(1)耕地质量。耕地质量是衡量耕地生产率水平高低的重要指标,其高低直接反映在土地的产出性即产出率和效益的高低上。保护耕地的高质量,就可实现相同投入下的高产出[10],对保障粮食安全有重要意义。

(2)生态环境。耕地作为一个半自然的生态系统,在气体调节、气候调节、水源涵养、保护生物多样性等方面都具有优越的生态系统服务功能[11],耕地非农流转对生态环境具有负面影响。在生态环境较好的地区,耕地的生态功能处于次级地位;而在生态环境脆弱地区,耕地往往对生态环境起到重要作用,不适宜进行非农流转。

(3)城市区位。对历史的宏观考察证明,气候温和、水土肥沃、适宜耕作、物产丰富以及良好的山川河湖等自然条件是中国古代城市选址首先注重的因素[12],而长三角地区在当代中国城市化进程中成为具有地方特色的发展类型,这是由改革开放以来整个国家的社会经济和制度等宏观背景直接促成的[13]。中国古代城市的形成和发展与农业耕作有着密切的关系,现今长三角地区城市的发展主要受经济发展的影响,特别是受到承接产业转移和区际贸易的影响,因此现代制造业和服务业的发展对长三角地区城市的扩张起到重要作用,有利的区位条件是长三角城市发展的根本动力,区位条件优越的地区较适宜进行耕地非农流转。

3.2 评价指标选择

(1)标准粮平均产量。农用地利用水平确定了各等别农用地的利用质量以及自然状况下的产出水平。根据农用地利用水平对各等别农用地粮食产出进行了标准粮折算。统一折算后的标准粮产量指标能够准确的反映区域耕地的利用质量水平。标准粮平均产量越高,耕地综合利用质量就越好,就越不适宜进行耕地的非农流转。

(2)森林覆盖率。森林覆盖率是衡量一个地区生态环境状况的重要指标,森林覆盖率的高低能够直接反映这一地区生态环境状况的优劣。

(3)临海沿江条件和与沪距离。城市所在地的区位优势和城市所在区位的基础设施完备程度是城市形成于一个特定区位的主要原因,多数城市产生于江、河沿岸和海岸地带,可见区位地理特性对于决定城市区位具有重要作用[13]。因此,本文选择临海沿江条件和与沪距离来表征某一城市的区位优势。

3.3 指标评分及权重确定

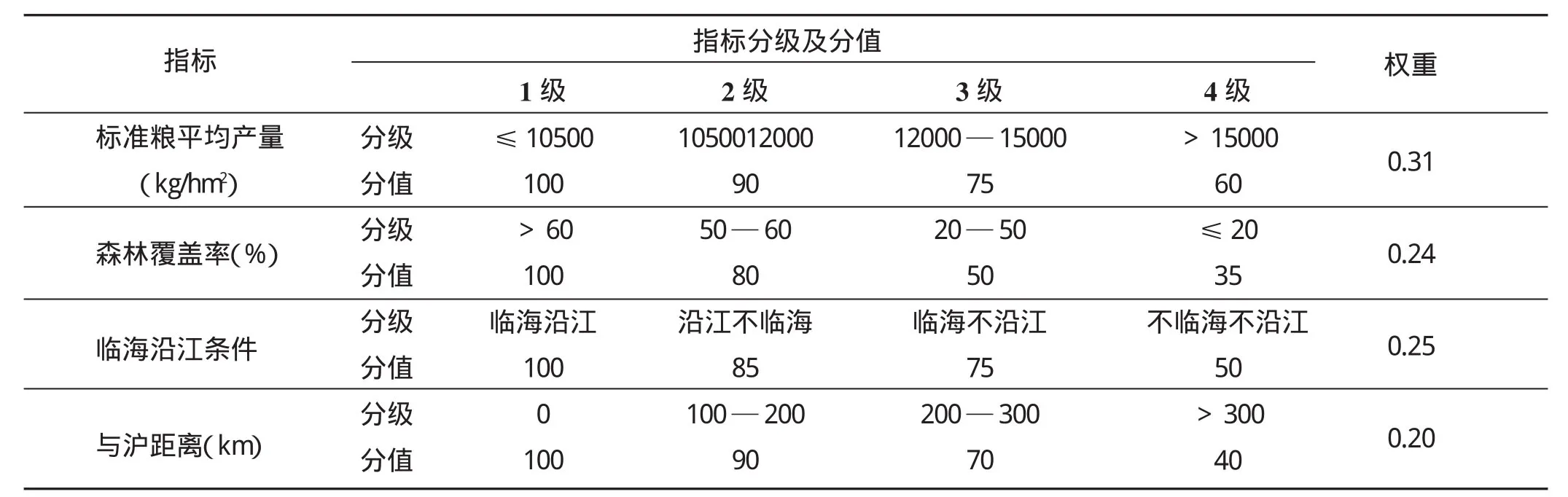

评价指标的标准、分值和权重的确定是适宜性评价的核心内容。根据实际情况和已有数据资料,本文采用经验法确定适宜性区域划分的分级指数,并根据评价指标对耕地非农流转限制的相对重要程度确定指标权重。根据评价因子对耕地非农流转适宜性的影响程度,采用定量与定性相结合的方法对各个因子进行分级量化(表1)。

3.4 评价结果

根据各城市实际指标值,结合表1确定每个城市各评价指标得分,再通过指数加权模型计算每个城市的综合得分。公式如下:

式1中,S为各城市综合得分;n为评价指标数;wi为第i个评价指标的权重;vi为第i个评价指标的量化分值。将分别计算出的每个城市的综合得分作为耕地非农流转适宜性区域划分的依据,结合各评价城市综合得分的频率直方图将长三角地区耕地非农流转划分为4个区,即适宜流转区、较适宜流转区、较不适宜流转区和不适宜流转区。具体划分标准及不同适宜性区所含城市见表2。

4 耕地非农流转管制分区

耕地非农流转管制分区是在耕地非农流转适宜性评价的基础上,根据区域社会经济的客观要求和耕地的最适宜性能,划分成不同管制区域,并制定各管制区域内的耕地的保护措施和转用措施,对耕地的非农流转进行严格管制。

表1 长三角地区耕地非农流转适宜性评价指标、分值和权重系数Tab.1 Indices,ratings and weights of selected factors for land suitability evaluation system

表2 长三角地区耕地非农流转适宜性评价结果Tab.2 The result of farm land use suitability zones

表3 耕地非农流转管制分区指标体系Tab.3 The index system of zoning for farm land non-agricultural conversion

4.1 分区指标体系构建

在耕地非农流转适宜性分区的基础上,结合长三角地区各城市耕地非农流转管制的压力进行管制区的划分。本文综合考虑区域耕地非农流转面临的耕地保护、土地承载、经济发展等三个方面的管制压力,遵循科学性、代表性、系统性等原则,构建一个综合而简明的分区指标体系。结合土地利用分区的原则和方法,筛选出具有良好反映能力、可以定量化、可比较、数据获取便利的指标,按两级分类法进行分层,包括了3个一级指标和8个二级指标(见表3)。该指标体系力图用简洁明了的指标来反映各城市耕地非农流转的管制压力。

(1)耕地保护压力。反映区域耕地数量及新一轮规划基本农田的保护状况。①耕地占城市总面积比例,表征各城市耕地的数量水平,耕地数量占比越小,耕地保护的难度越大,管制压力就越大,本文选择新一轮规划基期的统计数据;②新规划基本农田保护比例,反映各城市未来十年耕地的保护力度,比例越大,非农流转管制压力越大。

(2)土地承载压力。反映区域内土地的生产、生活等的承载能力。①建设用地占城市总面积比例,表征各城市土地社会生产的承载能力,本文选择新一轮规划基期的统计数据;②人口密度,反映各城市单位土地的人口承载能力。两个指标均为正向指标,指标值越大,非农流转的管制压力就越大。

(3)经济发展压力。反映区域经济发展的现状、速度及对建设用地的需求情况。①GDP平均增速,表征各城市经济发展的平均速度;②地均GDP,表征各城市土地利用的产出强度;③地均固定资产投资,表征各城市土地利用的投入强度;④新规划建设占用耕地占基期耕地比例,表征各城市未来经济发展对土地的需求。以上指标均为正向指标,指标值越大,非农流转的管制压力就越大。

4.2 聚类分析与分区结果

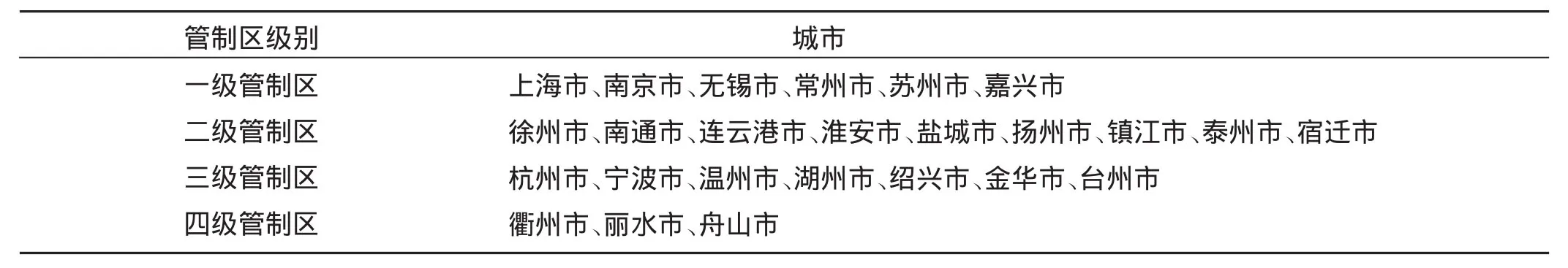

本文采用聚类分析的方法进行耕地非农流转管制分区,在统计软件PASW18.0中完成。本文计算个体距离运用平方欧式距离方法,类间距离采用组间平均连锁距离方法来反应个体与小类间的亲疏程度。根据聚类分析结果,将长三角地区25个城市划分为4个耕地非农流转管制区,按耕地非农流转管制的难度和强度递减依次是一级管制区、二级管制区、三级管制区和四级管制区。具体分区结果见表4。

(1)一级管制区:本区位于长三角地区中部,包括上海、苏州、无锡、常州、南京、嘉兴6市。本区标准粮平均产量最高,土地利用质量最好,同时经济发展水平、人口密度也最高,人地矛盾最突出。其中,上海市2009年地均GDP达到23730.70万元/km2,人口密度达到2209.13人/km2,为长三角地区最高。从耕地非农流转适宜性来看,除上海市位于较适宜流转区外,其他城市均位于较不适宜流转区;从非农流转管制的压力来看,由于该区经济发展迅速,城市化、工业化水平的快速提高需要大量优质耕地资源转变为城市建设用地资源,管制压力最大。

(2)二级管制区:本区位于长三角地区北部,集中分布在江苏省内,包括徐州、南通、镇江等9个城市。区内城市经济发展水平整体一般,但耕地资源丰富,平均占到城市总面积50%以上,利用质量高。从耕地非农流转适宜性来看,除南通市位于较适宜流转区外,其他城市均位于不适宜或较不适宜流转区;从非农流转管制的压力来看,该区南部在经济上受上海市辐射影响较大,经济发展快,北部地区近年来发展速度也不断加快,管制压力有增大的趋势。

表4 长三角地区耕地非农流转管制分区表Tab.4 Result of zoning for farm land non-agricultural conversion

(3)三级管制区:本区位于长三角地区南部,集中分布在浙江省内,包括杭州、宁波、温州等7个城市。区内城市经济发展水平整体较好,耕地质量整体一般,耕地占城市面积比例普遍较低。从耕地非农流转适宜性来看,除金华市位于不适宜流转区外,其他城市均位于适宜或较适宜流转区;从非农流转管制的压力来看,该区包括了浙江省经济发展水平最好的城市,并且该区金华、温州、台州等市位于浙南山区丘陵地带,未来城市建设需要投入较多土地,整体来看耕地非农流转管制压力较大。

(4)四级管制区:本区包括浙西南山区的衢州、丽水两市和由群岛组成的舟山市。衢州、丽水两市经济发展水平偏低,舟山市相对较好,但区内耕地不仅数量少,而且质量较差。从耕地非农流转适宜性来看,该区耕地均适宜流转或较适宜流转;从非农流转管制的压力来看,该区经济发展水平潜力较大,但由于耕地数量、质量方面的原因,耕地非农流转管制压力一般。

5 结论与讨论

(1)本文基于农用地分等的相关成果,首先结合生态环境、城市区位等因素构建了耕地非农流转适宜性分区指标体系,对长三角地区进行了耕地非农流转适宜性区域划分;然后综合耕地保护、土地承载、经济发展等三个方面的管制压力构建了耕地非农流转管制分区指标体系,对长三角地区进行了耕地非农流转管制分区。前者以各城市耕地的自然属性和区位属性反映非农流转的适宜程度,后者反映各城市耕地非农流转的管制压力程度。两者的有机结合,对于进行耕地保护和非农流转管制具有指导意义。

(2)分区结果显示,一级管制区人地矛盾最突出,耕地非农流转管制压力最大,多数城市耕地较不适宜非农流转;二级管制区管制压力相对一级、三级管制区小,多数城市耕地不适宜非农流转;三级管制区管制压力较大,多数城市耕地较适宜非农流转;四级管制区人地矛盾不突出,管制压力最小,且各城市均适宜或较适宜非农流转。

(3)各管制区应因地制宜,制定有区域针对性的差别的耕地非农流转管制措施。一级管制区应加大存量土地的盘活力度,加大未利用地的开发利用,注重实现建设用地二次开发;二级管制区应提高基本农田保护比例,扩大优质耕地的保护范围;三级管制区建设占用耕地应以低等别耕地为主,补充耕地质量要有提高,努力改造中低产田,提高耕地质量;四级管制区应力求耕地占补平衡实行跨适宜性区异地补充,提高耕地综合质量水平。

(4)本文通过对长三角地区耕地非农流转管制分区的初步研究,提出了耕地非农流转适宜性区域和管制分区的思路,以求能为各地实行差别的耕地非农流转管制措施和耕地保护政策提供借鉴。当然,本文以江浙24个地级以上城市和上海市为研究对象,研究尺度较为宏观,无论是耕地非农流转的适宜性区域划分还是管制分区都仅能做理论上的探讨,后续研究将力求在县乡(镇)等微观尺度上进行,提高研究结果的可操作性。

(

):

[1]余德贵,吴群,赵亚莉.土地利用主体功能分区方法与应用[J].农业系统科学与综合研究,2008,24(2):196-200.

[2]赵亚莉,吴群,龙开胜.基于模糊聚类的区域主体功能分区研究——以江苏省为例[J].水土保持通报,2009,29(5):127-130.

[3]潘竟虎,石培基,孙鹏举.统筹甘肃省土地利用分区研究[J].中国土地科学,2009,23(9):9-14.

[4]陈雯,孙伟,段学军,等.以生态 — 经济为导向的江苏省土地开发适宜性分区[J].地理科学,2007,27(3):312-317.

[5]郑宇,胡业翠,刘彦随,等.山东省土地适宜性空间分析及其优化配置研究[J].农业工程学报,2005,21(2):60-65.

[6]赵玉领,苏珍,吴克宁,等.基于农用地分等的基本农田保护[J].农业工程学报,2008,24(S1):137-140.

[7]张凤荣,徐艳,安萍莉,等.农用地分等成果在土地利用总体规划中的应用探讨[J].中国土地科学,2006,20(6):21-25.

[8]李武艳,徐保根.农用地分等成果在耕地占补平衡中的应用——以浙江省为例[J].中国土地科学,2006,20(2):15-18.

[9]金晓斌,何立恒,王慎敏,等.基于农用地分等土地整理项目的土地质量评价[J].南京林业大学学报(自然科学版),2006,30(4):93-96.

[10]倪绍祥,刘彦随.试论耕地质量在耕地总量动态平衡中的重要性[J].经济地理,1998,18(2):83-85.

[11]胡蓉,邱道持,王昕亚,等.农用地景观生态功能评价[J].西南师范大学学报(自然科学版),2006,31(4):186-189.

[12]田银生.自然环境──中国古代城市选址的首重因素[J].城市规划学刊,1999,(4):28-29.

[13]张尚武.长江三角洲城镇密集地区形成及发展的历史特征[J].城市规划学刊,1999,(1):40-46.

Prelim inary Research on Suitability Evaluation and Zoning Regulation for Farm land Non-agricultural Conversion in the Yangtze River Delta

CHENWei,XIAO Li-qun,WU Qun

(College of Land Administration,Nanjing Agriculture University,Nanjing 210095,China)

The purpose of this paper is to set up the suitable zones of farmland non-agricultural conversion in the Yangtze River Delta based on the national farmland gradation.The methods are as follows.First,farmland use suitability zones are divided through the cluster analysis based on the factors such as standardized grain productivity,the ecological features and the urban location.An index system is developed for cluster analysis covering cultivated land preservation,land capacity,and economic development.The results indicate that the farmland in the central and northern part of Yangtze River Delta is unsuitable for conversion.Furthermore,the Yangtze River Delta can be divided into four levels of regulation zones,within which,different land use controlmeasures should be implemented to ensure the quantity and quality of the farmland preservation.

land use;zoning regulation;suitability evaluation;farmland non-agricultural conversion;Yangtze River Delta

F301.24

A

1001-8158(2012)06-0079-06

2011-09-09

2012-06-01

国家自然科学基金项目(71073082)。

陈伟(1986-),男,山东博兴人,博士研究生。主要研究方向为土地评估与不动产管理。E-mail:njaucw@163.com

吴群(1964-),男,江苏兴化人,教授,博士生导师。主要研究方向为土地经济与管理、不动产评估与管理。E-mail:wuqun@njau.edu.cn