猪附红细胞体感染途径研究

2012-08-14贾立军鞠玉琳

司 唯,姚 琳,贾立军,鞠玉琳

(延边大学农学院动物医学系,吉林延吉133002)

附红细胞体病(简称附红体病)是由附红细胞体(Eperythrozoon)寄生于红细胞表面或游离于红细胞内、血浆、组织液及脑脊液中引起的以发热、溶血性贫血和黄疸为主要特征的人兽共患病[1-2]。猪附红细胞体病严重影响着养猪业的发展,逐渐被人们所重视。由于各个年龄段、各种品种的猪均能感染猪附红细胞体病,且仔猪发病率高,死亡率也高,如不能及时有效地控制该病的传播,无疑会给养猪业带来十分惨重的代价[3]。所以,明确猪附红细胞体病的传播途径就成为了防治该病工作中的重中之重。针对这一现状,我们试图采用接触感染(皮肤涂抹)、口服感染、伤口感染、皮下注射感染和呼吸道感染等5种途径进行试验,以确定猪附红细胞体病的传播途径,为猪附红细胞体的防治提供可靠资料。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1 实验动物及病原体 昆明小鼠70只,20g~22g,由延边大学实验动物中心提供。红细胞的猪附红细胞体感染率达95%以上的血液样本,按照姚琳[4]方法制备红细胞泥。

1.1.2 试剂与仪器 地塞米松(5mg/mL)为郑州卓峰制药有限公司产品;姬姆萨染色原液。低速离心机(DL-5-B),立式灭菌器(ES-315),电子天平(FA/JA1104),显微镜(OLYMPUS),通风橱。

1.2 方法

1.2.1 病原体的检测 按照参考文献[5-7]的方法对病原体分别进行血液压滴标本检测、姬姆萨染色检测和PCR检测。

1.2.2 小鼠感染猪附红细胞体试验 将35只小鼠随机分为7个组,每组5只,进行感染猪附红细胞体试验。7个小组分别为皮下组、皮肤组、口服组、伤口组、呼吸道组、呼吸道空白组以及空白组。小鼠腹腔注射地塞米松(0.2mL/只),2d1次,共3次。皮下组、皮肤组和口服组:分别采用皮下、皮肤、灌胃途径接种0.5mL/只的红细胞泥。伤口组:采用体侧薄皮部划痕接种方法接种0.5mL/只的红细胞泥,划痕长度为1cm~2cm。空白组:皮下注射0.5 mL/只生理盐水。呼吸道组:5只小鼠和红细胞泥一并放置于密闭的通风橱内一侧,其中将红细胞泥放置于冰盒上的平皿中7d,每6h更换一次冰袋。呼吸道空白组:条件同上,但不放置红细胞泥。在上述条件下用相同的方法另选35只小鼠做相同的试验,但感染小鼠的红细胞泥剂量为0.2mL/只。连续30d由小鼠尾部采血制成鲜血压滴标本,在400倍镜下观察并记录、统计猪附红细胞体在小鼠体内的消长情况曲线。

1.2.3 红细胞感染情况观察及计数方法 显微镜下选择5个视野分别观察猪附红细胞体的感染情况,观察红细胞形态及红细胞表面猪附红细胞体的形态、大小、折光性并以百分率来表示感染率。

2 结果

2.1 病原体检测结果

2.1.1 血液压滴标本检查 经对感染猪附红细胞体的猪血进行血液压滴标本检查,感染猪附红细胞体的红细胞边缘不整,呈星芒状、锯齿状、菠萝样形状,红细胞内和血浆中可见猪附红细胞体,大多呈球形、逗号形、条形细小颗粒状,猪附红细胞体在镜下有折光性,并且红细胞表面有黑色疤痕,红细胞感染率达到95%以上。

2.1.2 姬姆萨染色标本检查 经对感染猪附红细胞体的猪血进行姬姆萨染色标本检查,在1 000倍光学显微镜下观察到红细胞一般呈紫红色,猪附红细胞体则是在红细胞体上可见蓝紫色的具有折光性的疤痕。

2.1.3 PCR扩增 以膜蛋白OxaA为引物,对血液样本进行PCR检测,部分临床样本PCR检测结果见图1。由图1可知,血液样本2、5、6、9分别在386bp处扩增出较亮的电泳条带,其他样本均未扩增出任何条带,说明样本2、5、6、9可以作为病原体血液样本。

选取经3种方法共同检测出的病原体为本试验的阳性血液。

图1 血液样本的PCR鉴定Fig.1 PCR analysis of the blood samples

2.2 小鼠感染猪附红细胞体试验结果

2.2.1 小鼠感染红细胞泥剂量0.5mL/只的结果

小鼠在注射地塞米松后,除空白组,各试验组小鼠均在感染猪附红细胞体后,在第3天出现食欲减退,精神沉郁,弓背耸毛的现象,第21天以后小鼠的精神状态、食欲趋于正常。空白组小鼠精神状态和食欲等均正常。30d内的小鼠感染猪附红细胞体的观察结果如图2所示。

由图2可知,5个感染试验组分别在不同程度上感染了猪附红细胞体,其中伤口组和口服组在第3天开始感染猪附红细胞体,第6天时皮肤组、皮下组和呼吸道组都呈上升趋势。在感染过程中发现伤口组和皮下组在第9天达到感染高峰并且伤口组的感染率最高,达到了96%。皮下组的感染高峰为20%;口服组、呼吸道组和皮肤组在第12天均出现感染高峰,感染率分别达到了89%、80%和19%。伤口组在第12天到第15天感染率急剧下降,直至第27天感染率为0;口服组和呼吸道组从第12天开始均呈现下降的趋势,分别从第27天和第21天感染率降为0。

图2 小鼠感染猪附红细胞体(0.5mL/只)情况Fig.2 The infection situation of E.suis(0.5mL)in mice

2.2.2 小鼠感染红细胞泥剂量0.2mL/只的结果

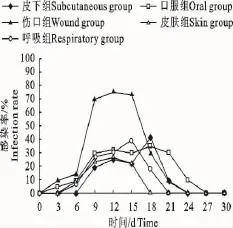

小鼠在免疫抑制后,除空白组之外,各试验组小鼠均在感染猪附红细胞体后第5天出现食欲减退,精神沉郁,弓背耸毛的现象,第20天以后小鼠的精神状态、食欲趋于正常。空白组小鼠精神状态和食欲等均正常。30d内的小鼠感染猪附红细胞体的观察见图3。

图3 小鼠感染猪附红细胞体(0.2mL/只)情况Fig.3 The infection situation of E.suis(0.2mL)in mice

由图3可知,5个感染试验组分别在不同程度上感染了猪附红细胞体,其中伤口组和口服组在第3天开始感染猪附红细胞体,第6天时皮肤组和呼吸道组出现感染情况,皮下组在第9天的时候出现感染情况。在感染过程中发现伤口组第12天达到感染高峰并且该组的感染率最高,达到了75%;口服组和呼吸道组在第18天和第15天出现感染高峰,感染率分别达到了35%和39%;皮下组在第18天达到高峰,感染率为41%。伤口组、皮肤组和呼吸道组在第15天开始感染率急剧下降,分别在第24天、第18天和第21天降为0;口服组从第18天开始均呈现均匀下降的趋势,第27天感染率降为0。

3 讨论

综合本试验结果,伤口组的小鼠从第3天开始感染猪附红细胞体,第9天出现感染高峰,感染率达到96%,此现象出现的原因可能是由于伤口处于表皮层,猪附红细胞体通过皮下组织与真皮交界处的深部血管网直接进入动脉。口服组小鼠通过灌胃途径在第12天感染率达89%,此结果的产生可能是猪附红细胞体进入消化系统后通过消化道黏膜、黏膜下膜、肌膜和浆膜进入毛细血管,最终进入全身血液循环,该组感染模型的维持时间最长的原因也许是该组小鼠感染的猪附红细胞体在体内滞留时间较长所导致的。呼吸道组小鼠感染率在第12天达到高峰,感染率为80%,这一结果也许是因为猪附红细胞体通过小鼠呼吸系统进入肺部的毛细血管进而进入肺动脉,最后进入全身血液循环。皮肤组小鼠感染率较低,仅为19%,并且维持时间较短,出现这一结果可能是由于猪附红细胞体通过表皮渗透而进入小鼠体内,但是由于表皮无血管所以只有微量的猪附红细胞体进入小鼠体内。但皮下组是经过皮下注射而感染的,其感染率与皮肤组相近,感染率为20%,与皮肤组仅差1%,所以皮肤组的感染途径不容忽视。

猪附红细胞体病属于一种季节性疾病[8],多发性季节为9、10月份。在不同的季节致病性强弱也不同[9]。本试验中的各试验组所用的血液样本采自3月份和6月份,并不是在该病多发的季节采取,至于在多发性季节采取的血液样本会不会出现与该试验相同的结果还需要进一步的探讨。小鼠在感染第18天以后均出现体内的猪附红细胞体逐渐减少直至第27天完全消失的情况,其原因之一为免疫抑制剂随着时间的延长而失效;其二,随着时间的延长小鼠的免疫力得到恢复所导致。

通过观察两次不同剂量的试验所得到的结果,我们可以看出感染0.2mL/只猪附红细胞体的小鼠的感染率明显低于感染0.5mL/只猪附红细胞体的小鼠的感染率,并且出现感染的时间较后者晚2d,其消亡的时间则早于后者1d。这可能是由于两次试验给予小鼠的猪附红细胞体的剂量差异所导致,说明猪附红细胞体剂量不同感染率也不同。

本试验结果证明,当小鼠免疫力低下时,易感猪附红细胞体,并且通过皮下、皮肤、口服、伤口、呼吸道5种途径都可感染,这说明猪附红细胞体在一定条件下会危害人类的健康和畜牧业的发展。因此兽医工作者、屠宰场工作人员、饲养员等应加强自身防护。本试验为该病的防治提供了科学依据。

[1] Neimark,H,Hoff B,Ganter M.Mycoplasma ovis nov.(formerly Eperythrozoon ovis),an epierythrocytic agent of haemolytic anaemia in sheep and goats[J].Int J System Evolut Microbiol,2004,54:365-371.

[2] 吕成林,苏秀华,崔月荣,等.附红细胞体病的病原学及诊断方法研究进展[J].山东畜牧兽医,2011(8):84-86.

[3] 夏道伦.猪附红细胞体病的危害及其防治[J].饲料与畜牧,2011(7):14-15.

[4] 姚 琳,张守发,贾立军,等.猪附红细胞体有效消毒药的体外初步筛选试验[J].动物医学进展,2011,32(9):125-128.

[5] 张守发.猪附红细胞体检测技术的研究进展[J].猪业科学,2007(4):36-38.

[6] 薛书江,贾立军,田万年,等.猪附红细胞体几种染色方法的比较[J].畜牧与兽医,2005,37(11):35-37.

[7] 刘明明,贾立军,薛书江,等.猪支原体不同靶基因PCR检测方法的比较[J].畜牧与兽医,2012,44(3):1-3.

[8] 李清艳,翟向和,李新民,等.附红细胞体病红细胞免疫功能的研究[J].动物医学进展,2004,25(3):100-101.

[9] 冯会权,徐 昆,宋立先,等.猪附红细胞体感染BALB/c小鼠模型的建议及相关指标检测[J].畜牧与兽医,2011,43(1):63-65.