光平方事件及其对“北斗”系统发展应用的若干启示

2012-08-08张春海李洪涛吴嗣亮

张春海,李洪涛,吴嗣亮

(1.北京理工大学 信息科学技术学院,北京 100081;2.北京卫星导航中心,北京 100094)

1 引 言

随着美国GPS系统现代化、俄罗斯GLONASS系统振兴以及中国“北斗”系统的运行服务、欧盟GALILEO系统的建设,卫星导航系统(GNSS)逐渐成为重要的位置、导航和时间(PNT)基础设施。近年来,GNSS频谱保护、干扰监测与减轻等问题越来越受到国际社会的关注,并已经成为国际卫星导航委员会(ICG)的热点议题之一。2011年发生在美国本土的地面移动通信网——光平方系统干扰GPS系统的光平方事件,是一次典型的GNSS干扰事件,美国政府反应及时迅速,组织机构对其进行测试评估,其管理和技术层面均值得我们参考。

近年来随着空间、地面系统的不断发展,频率资源已经成为一种珍贵的稀缺资源[1],光平方事件的深层原因就是地面移动通信系统与天基卫星无线电导航系统之间的频率资源之争,是两个系统之间的兼容性问题。这对我国第四代移动通信系统的发展也具有启发意义,由于第四代移动通信系统的频段紧邻“北斗”卫星导航系统卫星无线电测定业务(RDSS)下行的S频段2 483.5~2 500 MHz,其具有对“北斗”系统产生有害干扰的可能性,需要在系统设计时深入分析研究。

1.1 事件回顾[2]

光平方公司(LightSquared)是一个私有公司,其前身是SkyTerra通信有限公司、Mobile Satellite Ventures(MSV)、Motient Services Inc.and American Mobile Satellite Company(AMSC),光平方公司现在持有的L频段卫星移动业务(MSS)执照是FCC于1989年颁发给AMSC公司的,2001年光平方公司(当时的MSV)向FCC提出申请,计划使用已经获得MSS业务授权的1 525~1 559MHz频段建设一个卫星-地面一体化宽带无线通信系统。

2002年光平方公司承诺在1 559~1 610 MHz频段满足严格的功率限值,2003年FCC在部分卫星移动业务(MSS)频段批注开展辅助地面业务服务(ACT),其中就包括1 525~1 559MHz频段。FCC对“辅助”具有明确的定义,这种业务必须满足若干标准,并且必须是集成服务,手持终端必须是双模服务,既可接入卫星的MSS业务,也可接入地面的ACT业务。2004年,FCC批注光平方公司开展ACT业务,2005年又将其发射功率限值在2003年基础上提高了8 dB。

2010年3月,FCC批准光平方公司转让给Harbinger资本共同基金(Capital Partner Funds),并且附加条件要求光平方尽快建设成为一个覆盖全国、拥有36 000多个基站的网络,并拥有上亿的用户。同时FCC也批准了光平方公司在2009年提出的对ACT业务的修改申请,给予了更多的灵活性,包括将每个基站的EIRP限值提高到42 dBW。

2010年11月18日,光平方(LSQ)公司又向美国联邦通信委员会(FCC)申请批准其ACT网络中可以只使用地面设备,即不再和卫星通信进行组合。这一事件引起了GPS团队的高度关注,因为光平方公司如此大规模的地面网络很有可能干扰到GPS信号的正常接收。2011年1月26日,美国联邦通信委员会向光平方公司发放频率许可证,允许其ACT网络只使用地面设备。由于GPS团队的高度关注,FCC向光平方发放该许可证时附加一个条件,即要求成立工作组对光平方系统和GPS的兼容性进行评估,由此引发后续的光平方事件。

1.2 光平方系统技术特性[2]

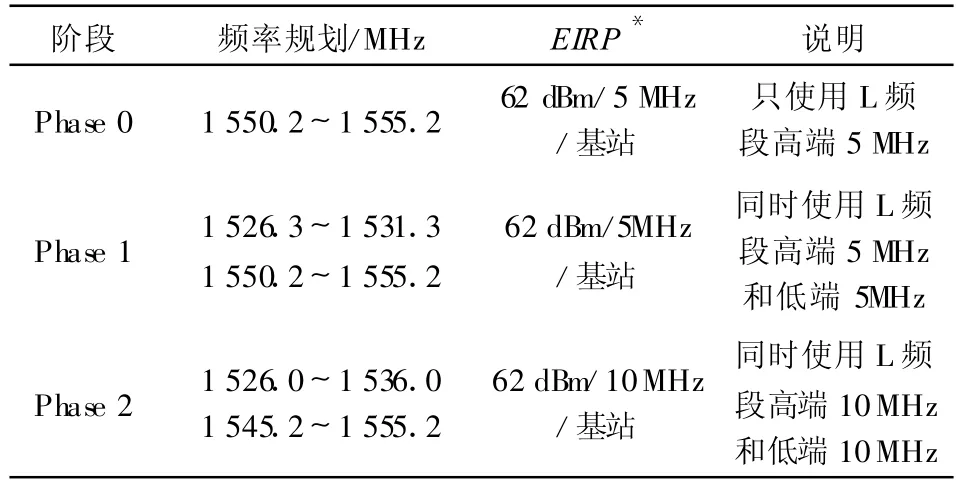

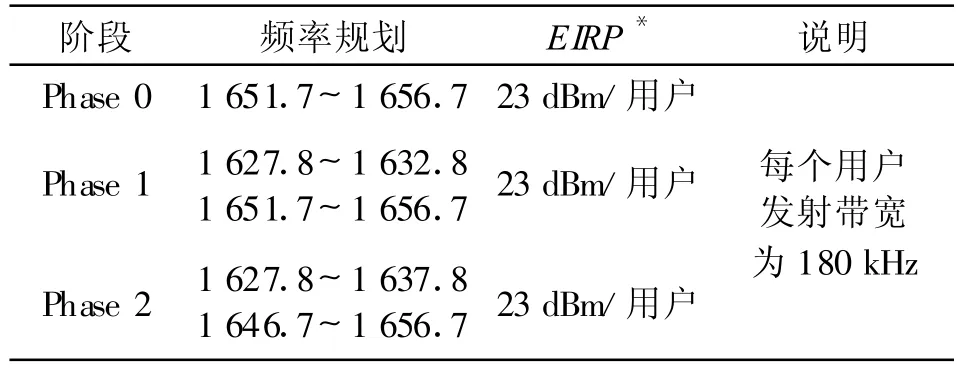

光平方系统的发展计划分为3个阶段:第一阶段首先使用1 550.2~1 555.2 MHz的5 MHz作为下行链路,1 651.7~1 656.7 MHz的5MHz频段作为上行链路;第二阶段计划使用1 526.3~1 531.3 MHz、1 550.2~1 555.2MHz两段各5MHz频段作为下行链路,配对的上行链路分别为1 627.8~1 632.8 MHz、1 651.7~1 656.7MHz;第三阶段则在第二阶段基础上,将上、下行链路的带宽由5 MHz扩展到10 MHz。光平方系统上、下行链路详细的技术参数如表1和表2所示。

表1 光平方系统下行链路(基站到终端)技术参数Table 1 The parameters of LightSqured System uplink(station to user)

说明:

(1)FCC许可证允许光平方系统的基站发射最大EIRP为72 dBm(42 dBW)/通道/基站;

(2)如果高端和低端两个通道同时发射,基站的EIRP将增加3 dB,即65 dBm;

(3)对光平方系统带外发射(OOCE)功率谱密度(PSD)的限制为:在1 559~1 610 MHz的卫星无线电导航业务(RNSS)频段,任何1 MHz内的功率谱密度低于-100 dBW,并且保证任何1 kHz内的功率谱密度低于-110 dBW。

表2 光平方系统上行链路(终端到基站)技术参数Table 1 The parameters of LightSqured System downlink(user to station)

FCC对上行链路用户终端带外辐射(OOCE)限制为:

(1)在相邻的1 559~1 610 MHz RNSS业务频段,功率谱密度限值为-90 dBW/1MHz,5年之后,提高到-95 dBW/1 MHz;

(2)对于窄带限值分别为-100 dBW/1 kHz和-105 dBW/1 kHz。

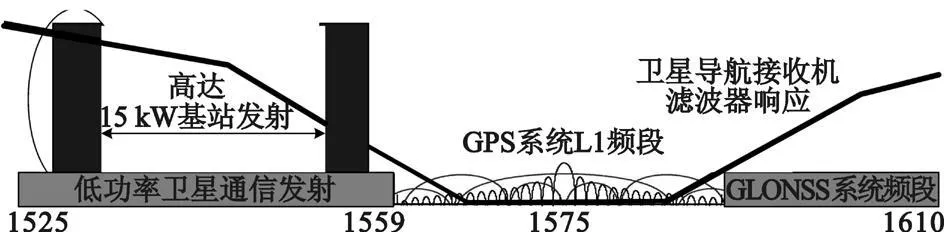

光平方系统使用的频段与GPS、GLONASS等卫星导航系统L1频段之间的关系示意图如图1所示。由图可见,光平方系统使用的频段1 525~1 559MHz与卫星无线电导航业务(RNSS)频段(1 559~1 610MHz)之间并不存在频谱重叠,也就是说光平方事件实际上是相邻频段干扰,而不是同频干扰问题。

图1 光平方系统与GPS系统频谱示意图Fig.1 Sketch map of LightSqured and GPS system spectrum

2 兼容性问题

关于光平方系统与GPS系统的兼容性研究,主要由美国3个官方机构推动:一是FCC颁发许可证时成立的工作组(WG);二是由GPS主管机构国家空基PNT执行委员会推动,由NPEF具体执行的代表GPS方面立场的研究工作;三是联邦航空管理局(FAA)授权RTCA开展的代表航空用户的专门领域研究工作。

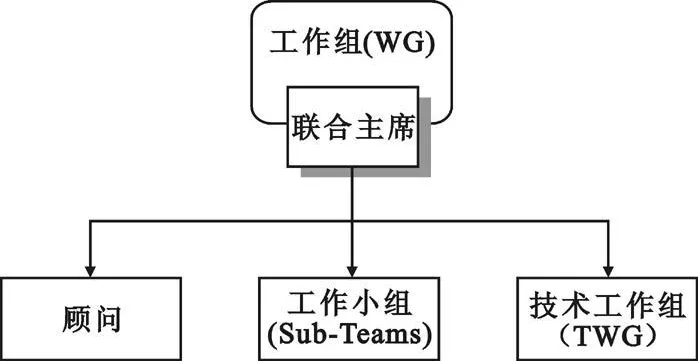

2.1 FCC工作组(WG)[3]

2011年2月25日,根据FCC DA 11-133命令授权成立工作组(Working Group,WG),专门研究GPS受到光平方系统干扰问题;工作组由光平方公司负责法律事务与公共政策的执行副总裁Jeffrey Carlisle和联邦GPS工业理事会(USGIC)主席Charles Trimble联合主持;WG下设一个技术工作组(TWG),成员由GPS领域专家组成,负责向工作组就关键问题和干扰评估方法等提出建议,并具体负责对GPS接收机的选择、测试场景设计、干扰评估方法等的合理性和中立性进行审查;顾问是一个监督机构,由事件相关的股东、设备制造商和专家组成,人数不限,可以对整个评估过程中的各个环节提出意见,或通过联合主席进行反馈。

工作组(WG)经过调查研究,明确7类GPS接收机代表美国的非军用GPS接收机:航空、蜂窝移动、大众定位导航、高精度定位、授时、网络应用和空间应用等,每一类又包括增强型和非增强型两种,WG设置7个子工作组,分别对上述7种类型接收机进行测试、评估。

图2 FCC专门工作组结构Fig.2 Structure of FCC Specific Workgroup

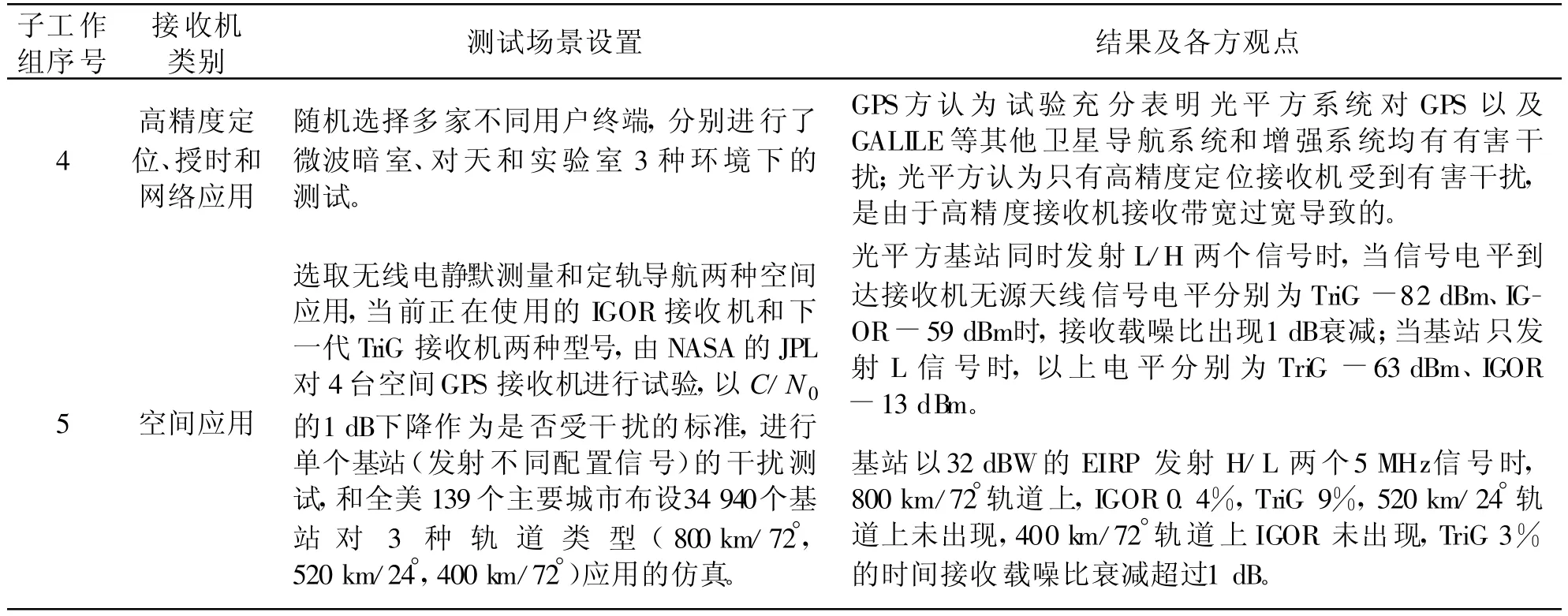

2011年6月30日,工作组(WG)向 FCC提交了300多页(不含附件)的最终研究报告,总报告实际包含5个子工作组的研究报告,其中高精度定位、定时和网络应用合并为一个子工作组,各个子工作组的研究试验结果概况如表3所示。

表3 FCC工作组研究结果概述Table 3 Summarization of FCC Workgroup research results

续表3

2.2 国家空基PNT系统技术论坛(NPEF)[4]

2011年2月9日,ESG通过NCO要求NPEF对光平方公司计划部署的地面宽带系统对GPS和GPS相关系统和网络的影响进行评估,要求在2011年5月31日前完成所有的评估工作,并形成报告(公开发行和官方专用两个版本)。

NPEF将评估工作分成9个子任务,每个子任务的内容分别如下。

(1)子任务1:信号规范和技术特性。明确了分析使用的光平方系统 3个阶段(Phase0、Phase1、Phase2)的频段、EIRP等技术参数,并特别强调FCC给光平方系统的许可发射功率比光平方系统提供用于技术分析的EIRP还要大10 dB;对于GPS接收机,NPEF采用FCC TWG相同的7类典型应用。

(2)子任务2:光平方系统地面网建模。按照每个10 MHz通道支持1 200个活动用户进行估算,光平方系统基站的密度为:城市人口密集地区0.4~0.8 km,普通城市环境下1~2 km,乡村地区2~4 km,偏僻地区5~8 km,以此作为后续评估光平方系统影响GPS的基础。

(3)子任务3:运行场景设计。NPEF使用FCC TWG和RTCA建立的运行场景,其中FCC TWG针对不同类型GPS接收机分别设置了不同的场景。

(4)子任务4:确定接收机性能标准。NPEF提出使用载噪比、伪距测量精度、载波相位测量连续性、AGC特性以及定位定时精度等作为评估GPS系统受影响的指标。

(5)子任务5:对GPS用户可预见的和潜在的影响分析。

(6)子任务6:仿真活动。

(7)子任务7:工作计划、测试计划和外场测试活动。

(8)子任务8:GPS用户干扰消除措施评估。

(9)子任务9:光平方系统干扰消除措施评估。通过以上分析,可以得到初步结论如下:

(1)由于会对GPS运行产生有害干扰,光平方不能在1 525~1 559 MHz的卫星移动业务(MSS)频段开展其规划的商用地面通信业务;

(2)联邦政府应该对光平方网络运行可能导致的操作、经济和安全方面问题进行更加深入的研究,包括:评估光平方系统L频段MSS业务ATC基站与GPS相关应用的兼容性;光平方当前阶段未规划的信号配置对授时接收机的影响;光平方手持设备对GPS各种应用的影响等。

2.3 航空无线电技术委员会(RTCA)[2]

2011年3月3日,美国联邦航空局(FAA)要求航空无线电技术委员会(RTCA)开展关于GPS和光平方地面通信网的兼容性研究,RTCA指派第159特别委员会(SC-159)专门对这一问题进行研究。2011年6月 3日,RTCA将研究报告递交FAA和FCC,其得到的基本结论有:

(1)研究基于光平方公司提供的系统实际参数进行分析,而不是FCC授权的参数(EIRP);

(2)研究认为光平方系统与GPS航空应用是不兼容的;

(3)通过对光平方系统进行一定的改动,可以实现与GPS航空应用的“共存”。

3 光平方事件的发展

由于光平方事件是一个已经取得FCC执照的地面移动通信网对GPS系统产生的实际有害干扰,这一事件涉及光平方公司的巨大经济利益,同时也涉及GPS系统的安全问题,因此引起了美国政府的高度重视。

3.1 国会听证

2011年6月,TWG和NPEF将研究报告递交FCC,但是LSQ和GPS双方对测试结果(假设、定义、有害干扰门限等)的理解和解释存在较大分歧。

2011年8月,光平方事件得到美国众议院委员会的关注,其中House on Science、Space and Technology于2011年8月初进行听证,海陆空三军委员会(The House Armed Services Committee)、战略部队分委会(Subcommittee on Strategic Forces)也分别对这一事件进行了听证。

3.2 后续研究工作[5]

根据国会听证中提出的问题,2011年9月,FCC和NTIA要求进一步进行测试,测试的内容包括:

(1)移动和通用定位导航接收机的干扰测试限制在LSQ只使用低端10MHz频率的条件下;

(2)FAA和LSQ继续分析和讨论LSQ对航空接收机的影响,考虑可能的路径损耗模型和确定集总的射频干扰(RFI);

(3)高精度和定时用户的测试在考虑LSQ进行严格的带限滤波之后的情况;

(4)评估LSQ手持设备的影响。

2011年10月,联邦PNT协调办公室(NCO)代表ESG授权NPEF进行对光平方系统对GPS干扰问题进行如下测试评估:

(1)对通用定位导航设备进行测试;

(2)主要考虑光平方系统第一阶段(1 526~1 536 MHz)信号,并且仿真LSQ手持设备的影响;

(3)对于移动设备测试,继续对TWG测试无结果的设备进行试验,对NTIA直接主持、NPEF未参与的测试进行核查;

(4)所有测试必须要LSQ和GPS双方代表同时参加;

(5)使用NTIA的标准定义和规范进行干扰评估,包括干扰门限、传输模型、天线特性和手持终端部署假设等。

3.3 最新动态

在2012年3月进行的关于光平方系统频率问题的质询中,联邦通信委员会表示计划撤销颁发给光平方公司的有条件的频率许可证,这将是对光平方公司的致命打击,意味着其前期巨额投入将血本无归。光平方公司执行副总裁Carlisle在给FCC的申辩信中声称“没有科学有效的证据表明,哪怕1%的GPS接收机受到了来自光平方系统的干扰”。目前还没有正式报道关于FCC对该事件的最终决定,但是总的来看,光平方公司的频率许可证被撤销的可能性是非常大的。

4 光平方事件对“北斗”系统的启示

4.1 光平方事件小结

纵观这次发生在美国本土的光平方事件,可以得到如下几个结论。

(1)光平方事件的深层原因解析

光平方事件表面上是两个系统之间的兼容性问题,而引发这一事件的深层次原因可理解为:随着第四代移动通信(LTE)的发展,卫星-陆地一体化移动通信已经成为未来陆地移动通信系统发展的一个亮点之一,各国移动通信系统建设运行商都在寻求可用的频率资源来建设自己的系统,而其中国际电联(ITU)无线电规则中,原本划分给卫星移动业务(MSS,即通常卫星移动通信系统使用业务)的频段具有天然的优势,也成为移动通信系统关注的重点,在缺乏充分的兼容性分析条件下,美国的主管部门(FCC)给光平方系统发放了许可证。也就是说光平方事件不是偶然的,如果不吸取教训,未来类似事件还有可能在其他频段、其他国家出现(例如后面分析的S频段2 483.5~2 500 MHz频段)。

(2)光平方系统与GPS的兼容性问题

关于光平方系统与GPS的兼容性问题,目前双方仍各持一词,争持不下,概括以上3份研究报告的不同观点,可以将这一问题分为4个层面进行分析。

1)光平方系统L频段高端与GPS兼容性问题

关于光平方系统基站使用L频段高端(1 550.2~1 555.2 MHz、1 545.2~1 555.2 MHz)发射问题,3份研究报告中都有坚实的论证和试验结果,表明这一频段的发射将严重影响GPS用户,无法实现与GPS的兼容,光平方公司或者也认可这一结论,在后续的争持中,并未就该频段的问题进行过多坚持。

2)光平方系统L频段低端与GPS兼容性问题

关于光平方系统基站使用L频段低端(1 526.3~1 531.3 MHz、1 526~1 536 MHz)发射与 GPS兼容性问题,研究表明只有在特定的情况下,才会对某些特定的GPS应用产生有害干扰,或者具有产生有害干扰的可能性(仿真结果表明)。对于这一频段的评估结论,光平方公司代表认为GPS采用载噪比1 dB下降作为存在有害干扰的判决标准过于苛刻,由于GPS系统多数应用都有足够的载噪比裕量,光平方系统使用这一频段不会实际影响到GPS应用。

3)光平方系统采取技术措施实现L频段低端与GPS兼容性问题

对于使用L频段低端频率指配,光平方公司仍然抱有一线希望,并且也表示愿意在基站发射端采用一定的技术手段,例如增加专门滤波器来减小在1 559~1 610 MHz频段内的带外发射(OOCE),以求实现与GPS的兼容,拿到部分频段的使用许可证。但GPS方面对这一问题并没有丝毫让步的空间,在研究报告的多处声明,GPS的用户量巨大,在10~15年内无法实现对每台用户的技术升级改造,以求实现与光平方系统的兼容性,并且指出,即使光平方单方面在基站采取滤波措施,仍然不能实现与某些宽带、高性能接收机的兼容性。由此说明,GPS方面的态度非常坚决,决不允许光平方公司使用1 525~1 559 MHz频段MSS业务划分建设和发展地面移动通信网。

4)光平方系统上行链路(用户到基站)与GPS兼容性问题

由于光平方上行链路(移动设备到基站)频段1 627.8~1 637.8MHz也紧邻1 559~ 1 610 MHz频段,因此GPS方面提出还需要评估未来数以亿计的光平方用户手持设备带外发射对GPS应用的干扰。由于目前仍无可用的光平方手持设备可供测试,因此2011年6月前的兼容性分析中,并未对光平方上行链路与GPS的兼容性进行测试,GPS方面要求在后续的研究中开展这一问题的仿真,既是对两系统兼容性的担心,也是对光平方施压的一种策略。

(3)GPS方反应迅速,试验分析充分,并且多方施压,逼迫FCC作出让步

光平方系统引起GPS团体关注之时,已经初步获得了FCC的附加条件的许可证,并且FCC于2011年1月底明确要求2011年5月给出研究报告,也就是说如果GPS方无法在短短4个月的时间内证明光平方系统会对GPS应用产生有害干扰,光平方系统很可能会顺利拿到最终的频率许可证。

在此情况下,GPS方面迅速调动和召集百余名业内一流技术专家,充实到FCC的TWG、NPEF和RTCA研究队伍中,2011年2月底确定测试评估方案,并迅速调动各种设备和场地(各种类型GPS接收机、仪器仪表、微波暗室等),确保了大部分研究分析工作在其后的3个月内完成,做了大量的实验室试验、外场试验和仿真分析,形成千余页(含附件)的技术分析报告,确凿地证明了光平方系统对GPS多种应用产生有害干扰的事实。

GPS方在开展技术研究的同时,发动联邦航空管理局(FAA)就航空应用进行了深入的专题研究,并由FAA和RTCA直接将研究报告递送FCC。2011年6月,在研究结果比较明确时,发动国际民用航空组织(ICAO)秘书长Raymond Benjamin先生和总裁Roberto Kobeh Gonzalez直接写信给FCC主席Julius Genachowski先生,就光平方事件可能已经影响到美国政府2007年向ICAO重申的保证GPS在全球航空中应用的承诺发起质疑,其实是对FCC施压。

4.2 对“北斗”系统建设发展的几点启示

(1)建立完善国家PNT政策及相关法律法规

我国无线电频率管理方面的法律法规主要是国家无线电管理局颁布的《无线电管理条例》和国际电联制定的《无线电规则》,在按照无线电规则频率划分使用RNSS业务频段邻近频率时,也不需要进行对卫星导航系统的干扰评估测试,因此存在其他邻近频段系统干扰“北斗”或其他GNSS系统的可能性。

近年来,全球卫星导航系统国际委员会(ICG)的各个系统供应商在供应商论坛就干扰检测与减轻问题设置了专题,并建议通过各国以及国际规章制度来保护卫星无线电导航业务的频谱,必要时供应商和ITU及其成员可共享GNSS频谱保护方面的信息。

(2)密切关注国内4G移动通信的兼容性问题

我国“北斗”卫星导航系统的建设分为三步走[6],其中2 483.5~2 500MHz频段卫星无线电测定(RDSS)业务(空对地)是我国“北斗”试验系统下行链路(卫星到用户)实际使用的频率和业务类型[7]。在刚刚结束的2012年世界无线电大会(WRC-12)上,2 483.5~2 500MHz频段RDSS业务(空对地)划分服务区全球扩展刚刚获得通过(在2007版无线电规则中,该频段RDSS业务只有在2区是主要业务,在1、3区均为次要业务,其中1区次要业务还是脚注附件划分)。

由于该频段早已经在全球作为主要业务划分给卫星移动业务(MSS),美国全球星系统就工作在这一频段,并且紧邻的上端频率2 500~2 690 MHz已经划分给 IMT-2000使用[8]。在欧洲,根据 ECC/DEC/05文件,2 500~ 2 570 MHz(共70 MHz带宽)作为IMT的上行链路(用户到基站)使用,采用频分复用(FDD)的方式,每个信道宽度为5MHz,共安排14个信道。

“北斗”试验系统存在卫星轨道高、数据速率高、链路裕量较小等问题,因此我国第四代移动通信系统在频率选择时,需要考虑充分保护“北斗”试验系统已经使用的频率,首先需要最大限度的事先频率的隔离,同时也需要严格规范基站和移动终端带外发射的限制,以免出现在局域范围内干扰“北斗”试验系统正常工作的问题。

(3)复杂电磁环境下多系统电磁兼容性问题需要引起高度关注

卫星导航已经成为世界各国的PNT基础设施,国内很多电子设备不重视发射信号带外抑制问题,经常出现无据可依、有据不依的问题,为降低成本、减小插损未进行发射滤波,对带外无用发射的抑制程度不够,在复杂电磁环境工作环境下,会出现通信电台、大功率雷达等大功率电子设备的带外发射干扰卫星导航系统信号正常接收的问题。

5 结束语

美国光平方事件引发了国际卫星导航领域对GNSS频谱保护、干扰监测与减轻问题的热烈讨论和高度重视。我国“北斗”卫星导航系统正处于从区域到全球的过渡阶段,区域系统即将在亚太地区正式服务,全球系统的系统结构和信号体制设计也已告一段落。在我国PNT政策尚不完善,高效协调机制缺乏的条件下,需要统筹规划,做好技术储备,防患于未然,密切关注“北斗”系统业务频率邻近频率的规划和使用问题,及时发现问题,将可能的风险在萌芽阶段发现、处理,以免造成重大损失。其中,需要密切关注亚太周边国家第四代移动通信的频率设计和信号体制问题,特别是在“北斗”系统服务区范围内国家的情况,做好潜在干扰和风险的评估。

6 声明与致谢

本文所述仅为论文作者个人观点,进行学术探讨,不代表任何组织和机构的观点。本文在写作过程中,北京卫星导航中心刘志俭博士、赵晓东博士给出了很多有益的见解和意见,在此表示感谢。

[1] 谭述森.卫星导航定位工程[M].2版.北京:国防工业出版社,2010.TAN Shu-sen.Satellite Navigation Project[M].2nd ed.Beijing:National Defence Industry Press,2010.(in Chinese)

[2] RTCA.Assessment of the LightSquared Ancillary Terrestrial Compenent Radio Frequency Interference Impact on GNSS L1 Band Airborne Receiver Operations[R].Washington DC:RTCA,2011:154.

[3] TWG.TWG Final Report[R].[S.l.]:TWG,2011:318.

[4] NPEF.Assessment of LightSquared Terrestrical BroadBand System Effects on GPS Receiver and GPS-dependent Applications[R].[S.l.]:NPET,2011:190.

[5] Bunce.LightSquared-Interference Issue[R].Bunce,2011:18.

[6] 中国卫星导肮系统管理办公室.北斗卫星导航系统发展报告(蓝皮书)2.0[M].北京:中国卫星导肮系统管理办公室,2011.China Satellite Navigation Office.Report on the Development of BeiDou Navigation Satellite System(Version 2.0)[M].Beijing:China Satellite NavigationOffice,2011.(in Chinese)

[7] 谭述森.广义RDSS全球定位报告系统[M].北京:国防工业出版社,2011.TAN Shu-sen.Generalized RDSS Global Positioning and Report System[M].Beijing:National Defence Industry Press,2011.(in Chinese)

[8] ITU-R.Additional frequency bands identified for IMT,vol.Resolution 223[M].Geneva:ITU-R,2007:4.(in Chinese)