柳州市静兰大桥改建工程地质勘察及监测

2012-08-06关键超韦少典

关键超,韦少典

(柳州市勘察测绘研究院,广西壮族自治区柳州 545006)

1 项目概况

柳州市原静兰大桥呈东西走向,西起西江路东端,跨越柳江河后东至静兰大道西端,于1992年8月建成通车,主桥为5孔90 m跨钢筋混凝土箱肋拱桥,引桥为3孔16 m跨混凝土空心梁板桥,桥面宽度为16.5 m,总长为550 m;设计荷载:汽—20,挂—100;设计洪水频率为百年一遇,通航水位为5年一遇标准(见图1)。

图1 改建前的静兰大桥

据该桥竣工资料,原桥主桥墩(河床中的2#、3#、4#、5#桥墩)采用浅基础,以河床底基岩作持力层,并对岩层内的溶洞、溶蚀沟槽进行灌浆处理;左右两岸引桥的桥墩(1#、6#墩)采用嵌岩桩基础,以基岩作桩端持力层;两岸引桥台(0#、7#桥台)采用浅基础,以上覆粘性土作持力层。

该桥建成12年来,整体运行正常良好,是柳州连接阳和、柳东开发区和东出口的交通咽喉。近年来,由于柳州市经济的高速发展,原桥梁的宽度、荷载等级、河道通航净空已远远不能满足经济发展的需要,为了实现柳州市再造一个工业柳州的战略目标和解决柳州对外交通问题,需对其进行扩建改造。

据设计部门提供:该大桥扩建工程是对旧桥进行升高扩宽,桥面宽度由原来的16.5 m扩至31 m,桥面标高由原来的97 m升高至98.6 m。改建后的静兰大桥全长约550 m、桥宽达到机动车双向六车道,设计荷载为城—A级,通航水位按下游红花水电站建成后十年一遇洪水位相应要求。

按《市政工程勘察规范》CJJ56 -94[1],新建静兰大桥属特大桥;按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001[2],工程重要性等级为一级、场地复杂程度等级为一级场地、地基复杂程度等级为二级。岩土工程勘察等级为甲级。

改建后桥墩的基础形式是全部拆除重建还是利用旧桥墩(基)再建,将视桥址地质、旧桥墩状况、施工条件、经济效益、工期等因素来确定。

2 项目设计方案

本工程勘察前期首先收集了原桥的地质、施工资料,并与设计部门进行了深入的沟通,了解业主及设计的要求及意图,确定了本勘察工作的重点是论证利用河中原有桥墩再建新桥的可行性。在此基础上编制科学、合理的勘察纲要以指导勘察施工。依据大桥改建施工设计的特点,勘察工作分为详细勘察和施工勘察两阶段进行,以满足不同阶段设计的要求[3]。

2.1 完成工作量

详细勘察阶段在原有桥墩(台)位置四周共布设钻孔38个,其中水上的2#~5#,4个墩每个墩的四周各布设钻孔6个,引桥1#、6#墩每个墩各布设钻孔5个,东西两端的0#、7#桥台各布设2个,另在钻探施工过程于0#桥台还补孔2个,合计施工钻孔40个(如图2所示)。勘察期间,还委托柳州市潜水队对河中水下的2#~5#,4个墩基础和持力层情况作水下调查、录像。

图2 静兰大桥改建工程钻孔平面图

施工勘察阶段主要针对0#、7#桥台和1#、6#桥墩进行,按设计的嵌岩桩基础勘察要求,每桩布设1个钻孔,共计24个,其中0#、7#桥台各布置6个钻孔,1#、6#桥墩各布置6个钻孔。

变形监测阶段是在桥梁施工过程及竣工后将近一年的时间内对桥墩、桥面、索塔进行沉降、变形监测,共布设89个变形观测点,总共观测15次,历时近20个月。

2.2 各阶段勘察、监测方法

本工程严格按现行国家相关规范执行,在充分收集前人成果的基础上按详细勘察-施工勘察-后期监测的步骤进行,按各阶段的要求采取相应的工作方法和手段。

(1)详细勘察阶段(2004年7月5日~10月17日):以钻探、现场原位测试、室内土工试验和水下调查为主,以地质调绘、钻孔内声波测试等为辅。钻孔定位方法采用精度为2″的全站仪以极坐标法进行定位。

本阶段勘察主要任务是查明场区地层岩性、地质构造、不良地质现象的分布和工程地质特征,查明每个墩(台)位处覆盖层厚度、岩石风化程度及岩溶发育情况;查明水文地质条件,地表水及地下水对桩或墩材料的腐蚀性,判定其在基础施工期间可能产生的变化及对工程的影响。

水下调查则是了解原有墩基础结构是否完整和基底持力层的情况。经委托柳州市潜水队潜水录像观察,显示桥墩结构绝大部分完好,仅个别墩的门洞底部出现微裂缝,最大宽度1 mm左右。潜水录像还发现部分墩基底以下部分持力层为砂卵石土层,受水流冲刷较严重,基础周围的砂卵石土体已不同程度地被淘蚀,基底局部存在被淘空现象。

详勘工作的目的是全面评价场区工程地质条件,论证利用河中原有桥墩再建新桥的可行性,为改建桥基础施工图纸设计提供必需的地质资料。

(2)施工勘察阶段(2007年7月20日~10月8日):以钻探为主,目的是查明桩基岩石的结构、构造、岩性、风化程度、完整性及不良地质现象等工程地质特性;查明桩端持力层的岩溶发育程度、规模,判定有无临空面,分析其对桩基的影响;为嵌岩桩的设计、施工提出合理的建议及处理意见和措施。

(3)变形监测阶段(2008年4月~2009年11月):

①桥墩变形监测自2008年4月开始、2008年11月结束。

水平位移基准网观测使用DTM-530E电子全站仪进行,各个点之间的高差测量采用电磁波测距三角高程,仪器高、觇标高在测量前后各量测两次,取值精确至1 mm。基准点高程与柳州市高程系统联测,坐标采用地方坐标系统。

②桥面沉降监测自2008年11月开始、2009年11月结束。

使用TOPCON DL-101C电子水准仪配合伪机条码铟瓦尺施测,沉降点的观测均按《工程测量规范》(GB50026-2007)[4]中的三等变形测量精度和二等水准测量要求施测。

③索塔变形监测自2008年11月开始、2009年11月结束。

监测方法和监测手段与桥墩变形监测相同。

3 场地工程地质条件[5]

3.1 地形地貌

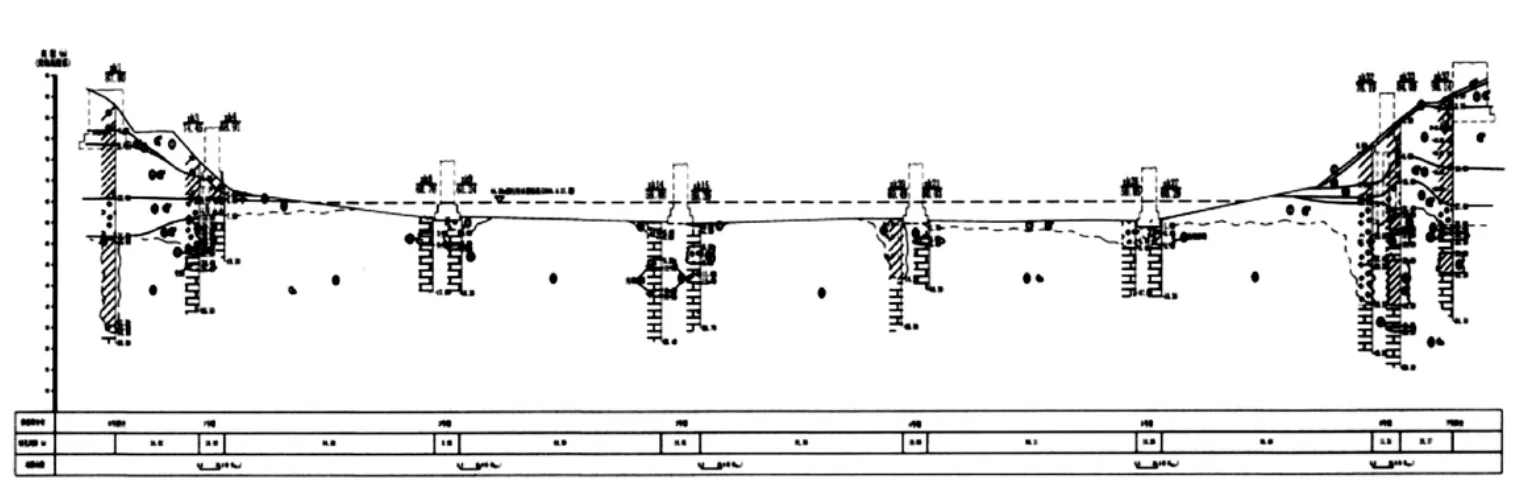

拟扩建静兰大桥呈东西走向,西起西江路东端,跨越柳江河后东至静兰大道西端,全长约550 m。勘察场区处于柳江河静兰段的左、右两岸岸坡及河床上,左岸地面标高变化于63.6 m~90.34 m之间;右岸地面标高变化于66.5 m~88.17 m之间;河床标高变化于59.25 m~61.34 m之间(如图3所示)。桥址区及其上下游100 m范围内河岸无崩塌、滑坡现象。桥址地貌属柳江河Ⅰ、Ⅱ级冲积阶地及河床。

3.2 水文条件

图3 静兰大桥改建工程地质纵剖面图

拟建桥位横跨柳江河。柳江是珠江干流西江的支流,由北西流入往南东径流。柳江汇水区雨量充沛,洪峰过程短,洪水涨落快。每年5~9月份为洪水季节,10月至次年4月为枯水期。在雅儒路柳州水文站断面处,历年年平均水位约为67 m,枯水期一般在64 m~66 m之间,最低时可降至62 m,十年一遇(P=10%)洪水位为87.33 m,五十年一遇(P=2%)洪水位为 90.32 m,百年一遇(P=1%)洪水位为 92.21 m,最高水位为1996年7月19日特大洪峰水位92.43 m。

详细勘察期间的2004年7月~10月,时值柳江汛期,河水位变化无常。此间实测场地河水位可变化于64 m~87 m之间。

而桥址下游的红花水电站也同期开始蓄水,蓄水初期本河段的水位标高约为72.8 m,2005年5月蓄水以后的常水位可达78 m。

3.3 地质构造[6]

场区位于轴线近南北向的太阳村背斜东翼,下卧基岩为中石炭统黄龙组灰岩(C2h),呈单斜构造,近南北走向,倾向东,倾角12°~15°。场区以东300 m处有一条南北走向的三门江断层通过,再往东约4 km为古亭山逆断层。

三门江断层属新华夏构造体系,南北向张性断层,长约10公里,大体沿柳江发育,切割了三叠系下统(T1)、和二叠系(P1、P2)等地层。

古亭山逆断层属新华夏构造体系,走向北北东向、倾向南东东,倾角40°~50°,长12 km,多处被次级断层切割,切割了三叠系下统(T1)、和石炭系(C)等地层。桥址附近断层上盘岩性为中石炭统大埔组灰岩(C2d),下盘岩性为上石炭统马平组灰岩(C3m)及下二叠统栖霞组含泥炭质、硅质灰岩(P1q)。

上述断层是桂林—南宁区域大断裂东北段的一部分,形成于加里东—印支期,新生代以来有不同程度的活动,第四纪以来总体表现活动不明显,特别是晚更新世以来无活动迹象。按《岩土工程勘察规范》GB50021-2001[2]划分,属非全新活动断裂。

柳州市区新构造运动主要为地壳的间歇性缓慢抬升,区域地质构造较为稳定。

3.4 地层岩性

桥址区处于河岸斜坡及河床,勘察资料表明,两岸覆盖层厚度为6 m~28 m,变化较大。岩土层自上而下为表层不均匀分布的第四系全新统人工填土()和全新统新近沉积亚粘土();中部土层主要为第四系上更新统冲积硬塑状粘土、亚粘土();下部为第四系上更新统冲积稍密~状松散状卵石();河床表面覆盖冲积卵石),其厚度变化大。

下卧基岩系中石炭统黄龙组灰岩(C2h),呈灰白色,厚层状,隐晶质结构,取上岩芯常见小溶孔和网状细微裂隙发育,裂隙内无充填物,滴盐酸反应剧烈。风化程度以微风化为主,强~中风化极少,岩质新鲜,坚硬,单轴极限抗压强度标准值Ra=66.0 MPa,岩体基本质量等级为Ⅱ类,属较完整坚硬岩。但岩层中常见溶洞和溶蚀裂隙发育,使岩体的完整性及连续性遭破坏。

3.5 岩溶发育特征

据详勘40个钻孔资料,在东西跨度长550 m的勘察场区范围内,石灰岩岩面总体起伏平缓,标高一般为60 m左右。钻进过程,仅7个钻孔钻进正常、岩体连续性较好,其余33个钻孔均揭露溶洞、溶槽、溶蚀裂隙。统计遇洞率82.5%,线岩溶率34%,按《广西壮族自治区岩土工程勘察规范》DBJ/T45-002-2011划分,属岩溶发育强烈场地[7]。

钻探显示,完整连续岩体埋深变化很大,形成多处规模、深度不等的岩溶沟槽和溶洞。溶槽深度一般6 m~15 m,最大达23 m(ZK1处);溶洞形态及高度亦有很大变化,揭露洞高多 1.6 m ~7.3 m,小者0.5 m ~0.9 m,最大 13.2 m ~19.5 m(ZK30、ZK31);部分钻孔在垂直方向上揭露多层溶洞,呈串珠状分布;从充填情况看,无充填、半充填和全充填均有表现;充填物也有较大变化,部分为状态不一的粘性土,部分为松散状卵石,而ZK30、ZK31处大部分为原灌浆固结体充填。此外,岩溶的另一特征是溶蚀裂隙发育,其厚度变化较大,可呈团带形态,并多层揭露,局部伴随溶洞发育。

由此可知,场区大部分地段岩溶发育复杂,以溶洞、溶槽及溶蚀裂隙破碎带发育为特征(如图3所示)。

4 技术难点及解决方法

项目勘察场区位于柳江河河床及河岸斜坡上,属岩溶强烈发育区,岩土种类多,性质及厚度变化大,下伏基岩发育大规模溶洞、溶槽,河岸斜坡陡峻,加之勘察期值柳江河汛期,河水反复急剧涨落,同时不能影响航道和畅通,给钻探施工带来很大的困难。

4.1 桥台斜坡上钻进

由于河岸斜坡陡峻,坡面原有浆砌片石护坡,表面坚硬,且不能破坏,人机均难立足,解决方法为在每孔处搭建稳固平,再用吊车将机械吊上平台得以正常施工。

4.2 水上钻进

钻探施工期间适逢柳江河汛期,河水暴涨暴落,水流速度快,施工船只很难定位,施工过程中涨水时定位管易脱离船只的限制造成偏孔;水位下降时定位管易大大超出船只操作平台,使机械无法正常运转。为此,施工过程与上游水文站保持紧密联系,掌握水情,及时调整施工船只的锚具和定位管的高度,保证孔位与孔深的准确性。

4.3 复杂岩溶的影响

桥址区岩溶发育强烈,溶洞形态及高度有很大变化,部分钻孔在垂直方向上揭露多层溶洞,呈串珠状形态,无充填、半充填、全充填溶洞,其充填物也有较大变化,有状态不一的粘性土,也有松散状砾卵石充填,且常伴随溶蚀裂隙发育带,其厚度变化较大,呈团带形态,钻进过程常遇掉钻、卡钻等故障,影响施工进度。为此,采用多次变径多层跟管的钻进方法保证钻孔的安全与质量,在溶蚀裂隙发育带采用无泵钻进的方法保证岩芯采取率。

4.4 基础方案的选择

原静兰大桥河床桥墩系采用围堰明挖基础形式,以微风化灰岩作持力层并对下伏基岩的溶洞、溶蚀沟槽进行灌浆加固处理,当时的围堰工作是在柳江河的枯水期进行,围堰水深约为5 m。如今河床桥墩的环境已改变,主要是场区下游柳江红花电站刚好建成蓄水,其正常水深在近期已达11 m,约在2005年5月份,其正常水深将达16 m。

大桥改建有两种方案,一是全部拆除重建,二是部分拆除改造。全部拆除重建需采用桩基或围堰明挖扩大基础,部分拆除改造即拆除上部桥面结构而利用原有桥墩及基础,在其上建新桥。采用前一方案显然造价要高、另红花电站蓄水在即,届时河水深达16 m,桩基和围堰施工将很困难。

经过详细勘察论证和在旧桥面拆除后对原有桥墩近半年时间的变形监测,认为尽管原有旧桥墩基底下岩溶发育,但岩石坚硬,承载力很高,且又为结构和稳定性都完好的整板基础形式和仅使用了12年,故考虑应尽量予以利用。因而提出了静兰大桥改建只拆除桥面,两岸0#、7#桥台采用嵌岩桩基础,而河中 1#、2#、3#、4#、5#、6#桥墩需进一步地基加固补强后,利用原旧桥墩再建新桥的意见,后经业主、设计、施工方的多次研讨论证并被采纳。

4.5 桥梁施工期间的监测

由于施工期间在桥的下游一侧搭建一座钢结构便桥,再加上桥墩施工所需搭建的脚手架,致使桥墩四周钢管密集,通视条件极差,给观测带来很大困难,而桥的东岸沿江竹林密集也给基准点的选埋增加了不少难度。解决方法为采用电磁波测距仪进行距离交会法测量,变形监测点使用嵌入式全方位棱镜标志,该测距仪测距速度快,精度高,适合本工程的实际要求,大大提高了工作效率。

5 质量控制与检查

静兰大桥改建的工程地质勘察、监测工作严格按照ISO9001∶2000质量管理体系的要求,力求以创优的观点组织勘察施工,因而做到了准备工作细致,资料收集齐全完善,勘察目的、任务及技术要求明确。能综合分析、充分利用已有基础资料编写勘察纲要,且工作量布置合理。钻探施工过程均由地质工程师进行现场编录工作,取样、原位测试等各项工作都符合国家有关规范,规程。提交的成果资料齐全,图件内容正确,清晰、美观,报告内容丰富、全面,评价合理,结论正确,建议切实可行。

勘察的全过程还实行了严格的工序管理,并按“事前指导,中间检查,成品校审”的三环节进行勘察质量的控制,使之得以严格遵循规范要求,为提供优良勘察产品打下良好基础。

地基处理的成功与否关系到重建方案能否顺利实施,因此,本次对原有桥墩基底灌浆的处理是严格按设计及相关规范进行的,并加强了施工全过程的质量管理,在材料、灌浆施工过程、管理制度等方面进行严格控制。

水下观测及钻孔检测表明,本次灌浆处理效果达到预期目的,为大桥改建方案的顺利实施创造了有利条件。

桥墩施工期、桥面、索塔施工期和运营期的变形监测,是建设工程项目的一个必要环节,它能及时地为项目的施工安全和运营安全提供监测预报,它直接关系到整个工程的质量和进度。为保证工程质量,对该项工程监测的设计方案、工作计划、人员及交通工具、仪器设备的安排等均做了充分的准备,并制定了相应的保证措施,过程严格控制,技术上敢于创新。

本工程变形监测工作自2008年4月~2009年11月。历时20个月的监测结果,大桥总沉降量及水平变形皆满足设计要求。

在本项目中,根据改建大桥的特殊性以及场区的地质、水文等情况提出了利用旧桥墩并对基底溶槽、溶洞进行高压化学灌浆加固处理方案等各种合理化建议均得到业主和设计部门采纳,并且均得到成功实施。

6 应用效益与推广

柳州市静兰大桥改造乃利用旧桥基础进行改扩建新桥的工程,由于场区岩溶发育、地质复杂,拆桥重建0#、7#和2#、6#墩的冲孔嵌岩桩施工中遇到的岩土问题也很多,柳州市勘察测绘研究院岩土工程师均能及时赴现场研讨解决。而原桥墩系采用围堰明挖扩大基础形式,以石灰岩层作持力层,经过优化对比,最终确定河水中的2#~5#4个墩进行基底灌浆加固,1#、6#两个墩在原有墩位周围加桩,0#、7#墩则直接做嵌岩桩,然后拆除上部结构,利用原有墩基进行加高加宽改建新桥的方案。

柳州市静兰大桥改建工程于2006年12月开始拆除桥面、2008年10月30日新建桥面合拢,同年12月底建成通车。工程项目投资约1.7亿元人民币,至今运行良好(如图4所示),与将原大桥桥面和桥墩全部拆除再重新建桥的方案相比较,其经济效益和社会效益是非常明显的。

图4 利用原有桥墩新建成的静兰大桥(2008年12月31日通车)

柳州市静兰桥是我国规模最大的利用原有旧桥墩基础进行改扩建的大桥工程,它的改扩建工作,使柳州市建桥史又多了一个成功的范例,也为类似场地和工程条件的勘察工作积累了宝贵的经验。

[1]CJJ56-94.市政工程勘察规范[S]

[2]GB50021-2001.岩土工程勘察规范[S]

[3]JTJ064-98.公路工程地质勘察规范[S]

[4]GB50026 -2007.工程测量规范[S]

[5]柳州市勘察测绘研究院.柳州市静兰大桥改建工程地质勘察报告[R].2004

[6]广西壮族自治区地质矿产局.广西壮族自治区柳州市地质系列图[M].桂林:广西壮族自治区地质矿产局,1988

[7]DBJ/T45-002-2011.广西壮族自治区岩土工程勘察规范[S].