建筑的文学性解读

2012-07-24张芳芳葛毅鹏张彩红

张芳芳,葛毅鹏,张彩红

(1.河南科技大学规划与建筑工程学院,河南洛阳471003;2.西安建筑科技大学,陕西西安710055)

建筑与文学相通吗?建筑是否能施展自己的文学性思维?下面将从文字符号、文学情节及文化内涵三个方面,逐个与建筑进行相似性分析。

1 文字符号与建筑创作

文字作为文学的重要载体,与建筑有无相似之处?又如何用于设计之中?下面从两个方面来论述文字的作用。一是追求形似,设计灵感就来自于文字;二是根据文字资料记载,综合各种已有内容,进行建筑想象或复原。

1.1 建筑与文字符号

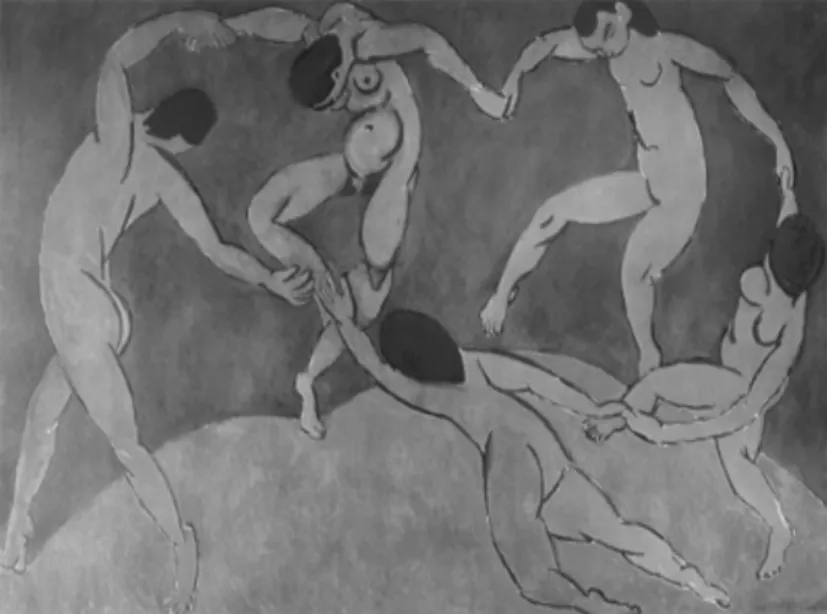

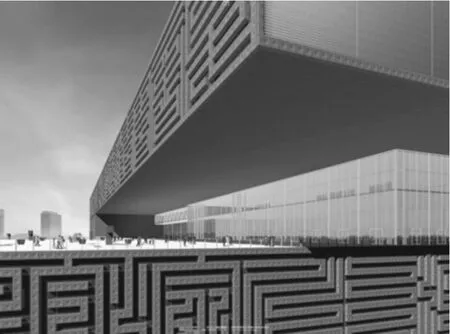

现在很多建筑,常常模拟自然界中的一些形象,建筑可以像贝壳(如图1),像船,像乐器,像树,像蝴蝶等等。比如,青年建筑师周峻设计的松江的一个社区文化中心,由于形似蝴蝶,在2007年abbs上引发了很大的争论;2004年,有“建筑思想家”之誉的美国建筑师斯蒂文·霍尔以“野兽派”绘画大师亨利马蒂斯的名作《舞蹈》为灵感,在北京东直门设计了八楼相连的“当代 MOMA”(图2、图3),入选2007年的《时代》“十佳”,这是建筑与绘画或与舞蹈建立起的联系。换一种思路,依据汉字本身形体美感(常与书法联系),建筑设计可否从文字符号获取灵感呢?

图1 伍重 悉尼歌剧院

图2 亨利马蒂斯 《舞蹈》

图3 斯蒂文·霍尔 当代“MOMA”

林语堂先生认为中国传统建筑受书法的影响:“它(中国建筑)能够摄取梅花嫩枝条的气韵——首先转化入书法的灵活生动的线条,然后转化入建筑的线条与型式。更补充以象征的意象。”中国的庙宇、宫殿等建筑物,“都是以柱子的直竖线和屋面的曲线相调剂相结合为基本原则的”,而在书法的训练中,“一方面吾们有了直线的主要比划,不论是一直,一划,一撇,还得用弧线或柔软的断续线条与之相调剂。”林先生从书法原理与传统建筑做比较,可谓形象生动的就二者的相似性进行了分析。

看过金庸先生《侠客行》的人,应该对侠客岛上一种高强的武功印象深刻,这种功夫是来源于李白的一首诗《侠客行》,“上面的古诗图解,包蕴古往今来最最博大精深的武学奥秘”,墙壁上的注解,也来自于白居易等的诗或是古代文学巨著;而最高强的武功,是由不识字的石破天,将文字符号看成图形后练成的。由此文字通过作家的浪漫加工,具备了功夫的形象。如果文字通过建筑师的加工,是否可以具备建筑的形象?

图4 中国馆入选方案“叠篆”

图5 “叠篆”细部

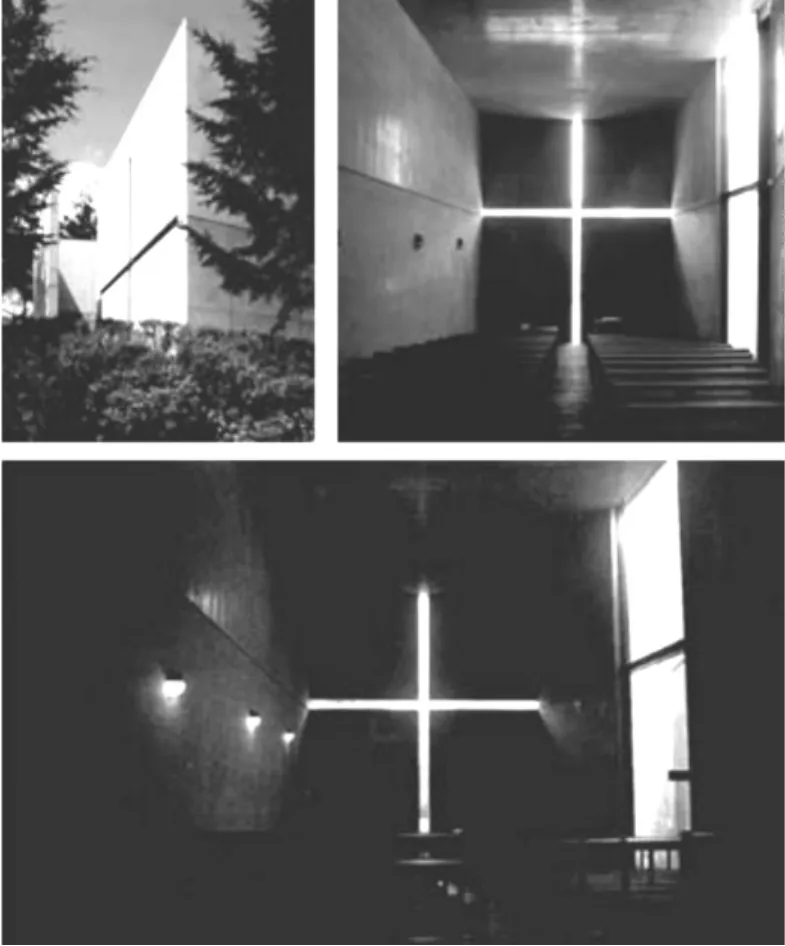

这让我想起了世博会中国馆的入选方案:清华大学建筑学院简盟工作室和上海建筑设计院的“叠篆”构思(图4、图5),即将篆文用在建筑表面,赋予建筑外观以中国篆字的肌理。这样做可谓别致生动,既有民族特色,又有遮阳作用(篆字的笔画可以自由调整,根据不同位置需要,起到遮阳作用)。此例可以说是文字符号用于建筑外表面上最直接的例子。再往下思考,我们可以将文字与建筑做更多的联想和联系:譬如可以将文字符号用于建筑形体、建筑外部空间及内部空间的设计。比如安腾忠雄设计的光的教堂内部形成“十”字空间,是否可以认为是文字符号与建筑空间产生的联系呢(图6)?

我想探讨文字符号与建筑的意义在于增加建筑设计的多种可能性,建筑可以形似贝壳(悉尼歌剧院),可以状如榴莲(新加坡滨海艺术中心),同样灵感也可以来自于文字符号。

1.2 建筑与文字记载

图6 安藤忠雄 光的教堂

我们可以把建成的建筑形象用文字记载下来:如在《诗经》等古代文献中,有“如翚(hui)斯飞”、“作庙翼翼”之类的描写,表达建筑舒展如翼,四字张飞的艺术效果。相反,也可以依据这些文字叙述,来复原已经不存在的建筑。比如根据《考工记》中关于城市的文字记载:“匠人营国,方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市。”来绘出古代城市的基本轮廓,了解古代城市的基本情况等。很多有价值的古建筑,由于各种原因消失,那么这些文字资料对这些建筑的复原就特别重要。比如中国古代最重要的礼制建筑——明堂,回复其功能和型制,除了考古发掘,很重要的就是通过文字记载。《明世宗实录》记载,明世宗询问明堂,大学士杨一清说“明堂,乃王者所居,以出政治之所,其规法井田,随四时方向坐以朝诸侯,施政令”等。通过阅读《红楼梦》,可以绘出小说中贾府的平面图,建筑室内效果等。黄云皓先生著的《图解红楼梦建筑意象》,就是在对文字资料有了深入的理解后,对书中的建筑形象进行了生成。由此可见,文字资料对建筑的重要作用。

很难想像,如果没有那么多优秀的关于建筑的文字记载,建筑的世界将会变得多么贫乏且不完整。假如没有《史记》和《阿房宫赋》,我们如何想象阿房宫当年的丰姿?假如没有《黄鹤楼送孟浩然之广陵》,怎么会有对黄鹤楼诗情画意又大气磅礴的想象?由于历史、战争等原因,有些建筑消失,在没有相片的古代,可以根据古书文字记载,还原出其模型,有助于研究或进行其它方面的应用(如电影、电视剧等);也有助于找回一种历史、文化记忆。这也就是我为什么分析的原因了。

2 文学情节与建筑空间

在一定的设计题目或背景下,建筑师如果感动于某些文学作品,自己的设计主题往往就出现了。比如一个建筑系的学生,有感于美国乡村音乐《加州旅馆》,而找到自己设计旅馆的主题;在美秀美术馆设计之初,贝聿铭先生联想到《桃花源记》,而有了美秀美术馆的诗情画意(图7、图8)。

在谈及美秀美术馆设计灵感时,贝先生说源于中国古代一个美丽动人的传说:有位渔夫划着一只小船,沿着小溪溯流而上,行走了数日,在小溪尽头,出现了一座山洞。渔夫穿过山洞,突然眼前一亮,出现了远离尘世喧嚣的仙境乐园——桃花源。渔夫被其迷人的景色所吸引,决定终老于此,便领着妻儿一块过起了世外桃源的生活。这便是东晋诗人陶渊明的《桃花源记》的情节了。此段文字可以说是贝先生设计之初的灵感源泉,诗歌的文学情节给建筑师留下深刻印象,于是就有了在现实世界中,桃花源再现的意境。将建筑设计与诗歌情节联系,由此建筑成为了文学的载体,这既增添了建筑空间的趣味性,又给建筑蒙上一层浪漫色彩。

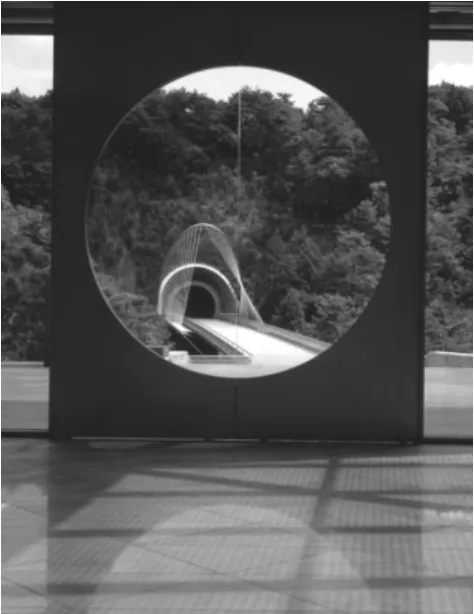

图7 贝聿铭 美秀美术馆

图8 月亮门

再来谈一下美术馆外部空间节奏处理上的文学性。像文学情节一样,空间节奏也是有起承转合的。在美秀美术馆的游览流线中,贝先生向人们展现的是这样一个理想的画面:一座山,一个谷,还有躲在云雾中的建筑。一座山和一条峡谷将美术馆与接待处分开,由隧道和吊桥来连接两处。游客首先看到的是一座三角形的小亭子(接待处兼作餐厅),远处的小山将美术馆与人们视线相隔,通过一条两侧樱花树的步行小道将人们引入300 m长的弧形隧道,穿过弯弯的隧道,眼前一亮,前方是横跨峡谷的120 m长的索桥,索桥另端就是这座美术馆(图8)。往前走过圆形广场,山坡上传统歇山式玻璃屋顶,庙宇般的石阶、庭灯及月亮门入口一起构成了现代的桃花源。这正如《桃花源记》中所描述:“初极狭,才通人,复行数十步,豁然开朗”。贝先生对空间节奏的把握,使之有曲径通幽、长阶有佛的意境,这种欲扬先抑而后豁然开朗的空间处理手法,增强了建筑的感染力,创造出戏剧化的效果。

从月亮门进入大厅,刚才还是半遮半掩中的景物豁然开朗,壮观的山谷全貌与和谐的建筑群如微缩景观似地让人一览无余,建筑大师成功地在设计中使建筑完全融入了秀美的自然景观(图8),这就好比诗歌中的渔人来到了豁然开朗的山洞一样。

总之,建筑空间与文学情节比较的话,可谓踏厅入室宛若观戏,一番铺垫,几度曲折,高潮迭起,而煞尾悠然。游览建筑的同时,好比在读故事。但是无疑二者都是成功的,因为作家和建筑师展现给我们的是趣味性的情节,给了我们体会美的新思路。

3 文化内涵与建筑构思

优秀的文学作品往往蕴含着一定的文化内涵,如果建筑师具备深厚的文学涵养,在建筑设计时能够对这些文化兼容并处,运用自如,那么建筑作品就蕴涵着文化气息,建筑构思就拥有了文化气质。

对于建筑师,应尽可能将自己的作品赋予更深厚的文化内涵。彭一刚先生设计的华侨大学的标志建筑——承露泉,可以为很好的例子来说明这点。

一个标志性建筑如何突出学校特点?彭先生说到华侨大学有两个特点:一个主要特点是生源来自东南亚及港澳台,学生经过培养之后,主要还是回到这些地区;另外一个特点它是学校,是教育机构。那么很明确接下来就是将这些特点体现在设计中。教育是很抽象的,看不见,摸不着,赋予一种怎样的建筑形式才能将教育表现出来呢?这是设计的关键也是难点。彭先生说,他小的时候家里有一个条幅写的是“芝草琅杆培理地,雨露甘泉润仙林“,和教育意思相似,有培育的功能。而在《红楼梦》提到的绛珠草,描绘为“既受天地精华,复得雨露滋养”,“饥则食蜜青果为膳,渴则饮灌愁海水为汤”。久而久之它就从普通的草本植物变成了带有一种灵性的灵芝草。由此将培育植物用比兴的手法转化为对人的一种教育和培养。而西汉的汉武帝造建章宫的时候在大门前立了一个巨大的承接盘,此盘承接雨露甘泉,然后经过培育再分散到全国各地。于是便有了一种形象的概念,寓意“聚萃萃学子于五湖四海,育创新英才惠四面八方”。这便是承露泉的设计灵感来源(图9)。

图9 彭一刚 华侨大学承露泉

后来的碑记有这样一段话:“其像耸耸兮,喻智者之乐山;其泉泊泊兮,比仁者之乐水。其盘坦荡兮,承雨露于八表;其柱伟岸兮,状教育之四维;其形方正兮,标崇德而明诚;其势挺拔兮,示奋发以致远。其波叠叠而三折兮,表乐教乐学之不倦不厌;其水漫漫而四溢兮,征无量英才之嘉惠瀛衰。”到这里,碑记作家与建筑师完成了一次完美的互动:建筑师怀揣着感情,用心完成了作品,作家发挥想象,解读出更多、更深刻的东西,建筑文化内涵由此也得到了提高。所以,对于建筑师来说,要有文化功底,使建筑朝着更深刻、更有意境的方向努力,如此建筑也能到达一个更高的层次。

4 结束语

作者始终认为建筑师做设计的时候,不能缺乏浪漫,不能缺乏感情。从文字符号、文学情节及文化内涵三个方面,与建筑设计联系,无非是想保持一颗浪漫的心,让建筑设计变成一件浪漫并且有趣的事,“戏”味十足,同时,也让建筑“言有尽而意无穷”,每次解读都有一些不同的东西。这在崇尚文化多元、文化宽容的今天,本篇文字应能算作一种声音作为点缀而存在。

[1]金庸.金庸全集,电子书籍[OL]

[2]林徽因.建筑之美[M].北京:团结出版社,2006:3

[3]胡惠琴,周旭宏.贝聿铭和他的MIHO美术馆[J].世界建筑,2006(8)

[4]彭一刚.建筑设计中的文化理念[J].建筑与文化,2008(7)

[5]MIHO 美术馆中文官方网站[OL].http://www.miho.or.jp/chinese/index.htm