基于产业园区发展背景的成都城市空间重构刍议

2012-07-24张钊

张 钊

(西南交通大学建筑学院,四川成都610031)

1 成都产业结构发展的背景

作为四川省首府,全国少有超千万人口的特大型中心城市,成都在城市空间上的产业空间集聚,传统制造业与现代服务业在城市分工、职能有了明显的区别。城市空间极化现象加剧,导致城市空间结构不再平衡,使得城市构成面临重新组合,城市中心区的衰弱与再次振兴,边缘城市的反磁力作用,让中心城区与郊区的功能再次弱化。

成都位处“成渝经济区”的区域核心,“成-德-绵经济带”的中心,以及“成都平原经济圈”自身发展的优势形成了兼顾行政文化与经济中心城市的特征。但在城市空间结构中,成都城市产业结构在变化,第三产业即服务业在三个产业的比重中不断上升。而作为早期产业结构支柱的第二产业即制造业的比重不断的受到挑战,比例开始下降。在中心城区,服务业的比重最大,就业人口众多,并且直接影响到消费行为,从而影响到城市空间的构成。成都市在快速推行产业升级结构调整,城区内“退二进三”(东郊工业区结构调整)、产业区用地布局的重新规划、功能更新等有力举措,既推动了产业结构的升级,同时也在很大程度上推动了城市化进程的脚步。据统计,2003年上半年,成都市的国民经济总量的产业构成为6∶47.4∶46.6,第三产业的所占比重已经接近了工业所占比重。城市化水平的提高,不仅仅表现为人口向城区的高度集中,更重要的是城市功能的完善和城市竞争力的增强。因此,必须充分考虑城区的产业发展路径,夯实成都市城市经济的产业基础,同时要借鉴国外一些大城市以及上海等地的做法:“产业入园区,工业远城区”,第二产业及制造业进入成都市郊或成都周边城镇,同时也在这里形成了产业园区。

成都市实施城市产业升级结构调整于2003年开始,对那些污染性或搬迁成本较低的企业,往往在环境保护的政策指导下迫使其逐步向郊区或周边中小城市转移;对污染性较小,以市场为导向又不易搬迁的企业,如劳动密集型为主的都市型工业等,往往促使其依托自然资源就地整合,在成都市郊形成了产业园区。成都市“十一五”规划明确指出:全市产业要按梯度分布、分类聚集,对中心城实行“退二进三”,将污染严重的产业和一般工业向外转移,在二圈层集中发展以工业为主的第二产业,并进一步形成三大产业园区。

《成都市城市总体规划(2008—2020)》指出:成都的产业发展经过多年的积累已经具有一定的规模,而未来的产业发展策略注重的是质的提高而不是量的增长。因此,成都应当争取奠定西部区域经济体系中的领导地位,实现产业结构的充实、调整和升级。一方面积极发展高新技术产业,增加高新技术在工业生产中的应用;另一方面要大力发展劳动密集型的新型工业,促进区域整体综合竞争力的强化与提高,以此带动城镇化进程的快速发展。

2 产业园区对成都城市产业空间的重构

成都不断加快城市化发展的进程,就会导致现阶段产业结构矛盾冲突的深化。工业布局与现代工业经济发展要求大相劲庭的主要来自:(1)工业区用地结构不合理,工业发展与城市职能冲突较大;(2)产业分布较散,主要产业经济结构不合理,集聚效应不明显;(3)工业区泛滥,产业经济不突出,用地结构不合理,规模普遍偏小;(4)未能有效的进行工业布局规划,造成工业结构不能与城市产业结构相符合,并且与城市总体规划、分区规划的布局结构、用地布局相抵触。

通过产业升级结构调整,《成都市城市总体规划(2008—2020)》提出:将市域117个工业区整合为21个工业集中发展区,重点发展彭州-新青-金堂工业产业带、成都经济技术开发区、双流-新津工业产业带、成都高新技术开发区;形成以高新技术为先导、以现代制造业为基础的标志性工业集中发展区。

2.1 成都市产业升级结构调整

城市整体发展的水平能够有效地折射出城市产业结构及城市产业结构相对比重的关系。也就是说,城市发展的水平及该城市在区域经济关系中的产业性质是由城市的三次城市产业结构相对比重的关系所决定的。

首先,确定产业结构调整的目标选择。第一,产业结构直接影响城市功能和作用;第二,产业结构是城市现代化的重要标志;第三,直接决定或影响城市资源的节约利用、土地利用效率、城市生态环境和市容景观等要素;第四,明确城市建设的发展方向和所在区域担负的经济职能。

其次,确定产业结构调整对重点产业的选择。第二产业重点选择机械电子工业、食品工业、医药工业;构成第三产业的四大类行业商贸业、交通邮电业、金融和房地产业、公共和社会服务业增加值之比为25∶10∶30∶35左右。目前看来,成都交通邮电业、金融和房地产业比重合理,而商贸业比重略高,公共和社会服务业发展严重不足。

最后,确定产业结构对用地选择。成都市制造业空间发展依托原有大型工业制造业基地,力图形成产业集群和实现集聚效应和规模效应,沿主要交通干线形成大型制造业基地,初步呈现以轴为脉络,以圈层为梯度,以组团为载体的“六轴三圈多组团”的空间布局模式。资源密集型和受地方保护较弱产业逐渐向城市边缘地区甚至以外地区迁移,充分利用比较优势向不同区域转移,形成“离散分布”格局。

2.2 产业园区向生产性服务产业结构优化

生产性服务产业是产业园区发展的重要支撑,要实现从传统产业园向生产性服务产业结构转变,必须发展各种服务配套设施,如主导功能现代制造业、商贸物流、生活配套,依托物流基地布局的产业园区和大型批发市场等。通过建设较高平台的服务设施,能让园区内的企业改变价值链转型模式,使其在生产的同时,将精力投入研发、设计、相应的服务活动当中,更有效地实现产业升级结构优化。

大力引进各类生产性服务企业,在产业链上下游之间的合作,培育战略联盟,通过战略合作承接国际高知识含量、高复杂性的生产性服务业务。如软件产业内企业之间要加强合作,从嵌入式软件向应用基础软件延伸,形成软件外包体系。

在园区内配套发展公共服务设施,改善居住条件。使园区内部具有良好的居住、生活条件,将高学历人才吸引入园区内部,并提供良好的购物、休闲、娱乐环境。

2.3 成都市产业园区的集聚与扩散效应

产业园区在成都是一个快速发展的经济区域。随着生产性服务产业迅速在园区内发展,园区成为高强度投资开发区域,同时反映出了产业园区作为城市的增长极所具有的极化效应。法国学者帕鲁(Perroux)提出;强调投资在推动性工业(极)中,通过与其有投入产出联系的工业而导致全面的工业增长。现在看来,成都的城市主导经济已经向第三产业过度,第三产业及服务业大量集聚于中心城区。产业园区以微电子技术和软件为主导的电子信息产业、以中药现代化为重点的生物医药产业、以先进制造技术为特征的精密机械制造产业为主导的高新技术产业开发区集聚成都郊区,以第二产业制造业为主导的工业集中发展区主要集聚于成都周边城镇。

因此可以发现,成都产业园区的集聚与扩散效应是一个依托成都市区的整体的经济区域,对成都城市产业结构存在一个动态的演化发展过程,其本身作为城市发展的一个重要的增长极,主导城市进入产业集聚的新局面。

3 产业园区对成都城市空间空间形态的重构

在成都产业园区因经营模式或产业背景的不同,其发展情况参差不齐。正常发展的产业园区目前从产业业态单一的工业区迈向多功能的综合区,产业发展由第二产业向二、三产业共进,将产业园区更好地融入现代城市发展的新方向。成为将来城市发展的新动力,有效地承担了中心城市的功能转移的责任,创造了新的发展空间,缓和了中心城市的发展压力。

3.1 产业园区与新城形成

当产业园区成为城市发展的一个增长极后,第二三产业共同发展,园区内部服务设施逐渐完善,生活、购物、休闲、娱乐等功能的成熟,形成了优越的良好的发展态势。优越的基础设施条件和生态环境条件,使得开发区也将高尚住宅开发纳入了产业园区,吸纳了以由高收入人群为主体的高档社区入驻产业园区内部,促进了基于收入差异的城市居住空间分化和社会极化。同时,产业园区的居住者还具有以年轻人为主、文化层次高、特色家庭比重大的特点,也促进了基于社会属性和生活方式差异而形成的空间分化和社会极化。因此,产业园区依托的成都中心城区作为区域节点,在发展过程中,不断聚集周围地区的资源、资金、技术、人力、市场等因素。当中心城市极化达到一定程度时,核心区因负载过重、发展受限而出现功能疏解、外溢和转移的要求,此时产业园区便成了缓和中心城区压力的空间载体,在成都周边形成了“反磁力”的卫星城市,如成都城郊西部的高新西区,成都南部的高新南区及东部的龙泉高端制造产业功能区等。

产业园区的空间规模不断扩大,往往与周边地区形成发展层次上的“位势梯度”,引发产业园区与周边地区之间资金、人口与资源的流转。此时,产业园区通过辐射效应带动中心城区产业升级结构升级与空间重构,产业园区开始发挥更多的功能,承担城市的更多职责,并发展成为具有一定规模的新城区。

3.2 产业园区与边缘城市形成

城市边缘区在有些学者的研究中又被称为所谓“灰色区域”(Greyarea)。该区域具有典型的“三元结构”特点,即传统的农业产业系统、本地内生的非农产业系统(乡村工业、第三产业等)、城市功能扩散形成的产业系统。因此,开发区与城市边缘区的整合是一种复杂的多元体系的整合。城市边缘区随着中心城区不断扩张,包括对外交通的延伸,工业用地的不断扩大,居住用地逐渐向城郊蔓延等离心、外延的城市化的推动,其可持续发展不断受阻。

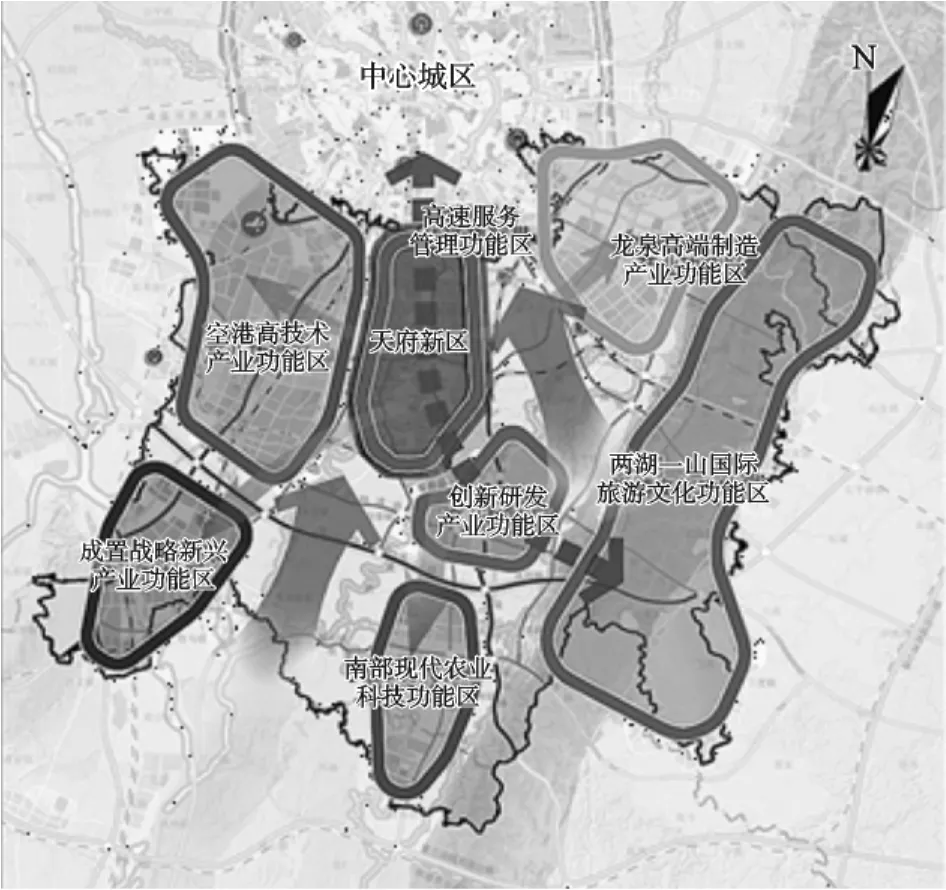

我国大多数产业园区是作为中心城区建设的延伸.既是项目集中建设的投资区,又是城市负载的分流区。由于成都市在推行“退二进三”的政策时,将绝大多数产业园区的选址位于城区边缘,与中心城区较为接近。中心城区对其的影响较大,可以利用中心城区的各项基础设施和服务设施将产业园区融为一体,从而节省资源,将重点放在发展生产性项目上。与此同时,不但可以减少经营成本,同时可以取得一定的经济效益,还可带动城市周边建设薄弱、急待开发地带的发展,加快其城市化的进程。即使在功能单一,规模较小时仍能正常、高效的运转。其弊端在于束缚了城市在这一方向上的空间扩展,容易形成工业包围城市的局面。为此,在产业整合方面,主要是引导产业园区发挥其辐射带动作用,加强与边缘区的产业协作配套力度。成都市一部分产业园区紧邻中心城区,以引导边缘区的农业和乡镇企业提高发展的层次,降低对环境的破坏为目的,在中心城区的增长极核的带动下,集中连片的发展,形成边缘城市(如图1)。

图1 产业园区的形成

3.3 新的城市空间形态的形成

产业园区经过不断发展后,在其功能结构、空间形态和政策推动逐步与中心城区结合,不但能够分担中心城区在就业、居住、交通等方面的压力,自身内部功能结构也不断完善,形成复合功能用地的形式。其发展与中心城区在空间上进行整合,在功能上与中心城区互补,并共同完成中心城区结构调整和城市职能的转变。由于经济条件的变化影响城市空间形态的演化。随着产业园区强大的经济动力,由产业园区发展的新城、边缘城市与中心城区相结合,与中心城区在功能、用地、设施,以及必要的行政区划进行整合。很快就与中心城区连成一片,成为中心城区的“辅城”或“双子城”并反哺中心城区。

从成都市城市空间演化趋势看,高新南区、成都经济技术开发区等很快将与中心城区完全融为一体,其功能也将由单一的工业产业区向具有综合服务功能的城区转变。因此,创造涉及生活、工作与娱乐为一体的现代化新城区,也是其主体功能取向。与功能转型相伴随,以块状分区构成新的城市整体空间结构,也是“天府新区”的形成过程。天府新区以成都高新技术开发区(南区)、成都经济技术开发区、双流经济开发区、彭山经济开发区、仁寿视高经济开发区为主体,主要包括成都市高新区南区、龙泉驿区、双流县、新津县,资阳市的简阳市、眉山市的彭山县、仁寿县,总面积达1 578 km2。天府新区总体定位以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜商宜居的国际现代新城区。核心功能概括为“一门户两基地两中心”。通过“天府新区”的规划,提出“产业成都”,形成以现代制造业为主、高端服务业集聚、宜业宜居的国际化现代新城区。这样成都市城市空间形态就形成了成都老城中心和集聚科技、商务、文化等高端服务功能的天府新区为新中心的双中心城市发展模式。

[1]杨万钟.经济地理学导论(修订四版)[M].上海:华东师范大学出版社,1999

[2]谢守红.大都市区的空间组织[M].北京:科学出版社,2004

[3]张京祥,罗震东.体制转型与中国城市空间重构[M].南京:东南大学出版社,2007

[4]郑国.开城市空间重构发区发展与[M].中国建筑工业出版社,2010

[5]张平宇.城市再生:我国新型城市化的理论与实践问题[J].城市规划,2004,28(4):25-30

[6]钱雁南,徐伟宣,许保光.我国高新技术开发区发展状况评估浅议[J].中国科技产业,2002(6)

[7]陈章喜.我国城市用地结构调整的研究[J].暨南学报,2001,23(6):41-46

[8]徐梦洁.南京市土地利用系统与产业结构的动态变化与关联[J].国土与自然资源研究,2006(4)

[9]贾及鹏.城市工业区改扩建的理论方法研究[D].西安建筑科技大学,2001