太湖梅梁湖生态疏浚工程实施效果研究

2012-06-30王琦李中华

王琦,李中华

(中交天津航道局有限公司环保工程事业部,天津 300042)

0 引言

太湖是我国第三大淡水湖泊,具有防洪、供水、养殖、旅游和生态等综合功能,也是流域经济生活发展的重要自然资源。由于太湖流域经济高速发展与水环境保护工作相对滞后的矛盾,太湖水质污染与湖泊富营养化问题日益突出,受入湖河流污染和湖泊底泥影响,导致了水质恶化、生态环境退化等一系列问题,在全面控制太湖入湖污染源的同时,自2002年在五里湖区域实施太湖首例生态疏浚工程以来,加紧实施太湖底泥生态疏浚工程,对改善太湖水质、抑制富营养化发展、提升太湖有效保护及科学管理的内涵,具有十分重要的现实意义。

1 梅梁湖生态疏浚工程

1.1 工程概况

梅梁湖是太湖北部的一个湖湾,位于无锡市中心西南10 km处,是无锡城市供水的主要饮用水源地之一。梅梁湖东、西、北三面环山,东与五里湖相连,西与竺山湖相邻,南面开敞与大太湖水体相通,面积123.8 km2,平均水深1.95 m,容积2.41亿m3,工程具体实施范围如图1所示。

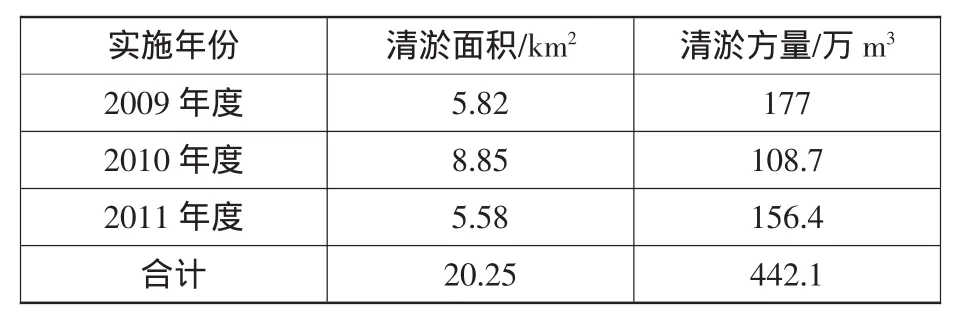

2009—2011年无锡市对梅梁湖区域共实施了三期生态疏浚工程,3年期间梅梁湖湖区累计清淤面积20.25 km2,清淤土方442.1万m3,各年度清淤情况见表1。

1.2 工程特点

本工程的性质是生态疏浚工程,工程任务是把含有高浓度污染物的淤泥挖除,施工时充分考虑清淤时挖至硬底层,但不破坏原始湖床,在减少底泥内源污染物释放对水质影响的同时,为梅梁湖水源地水质改善,湖区底栖环境改善和生态修复创造条件,因此,本工程具有挖泥厚度不规则,浚后湖底高程不一致的特点,部分区域最大清淤厚度为0.55 m,最小清淤厚度仅为0.2 m,平均清淤厚度约0.30 m。施工中需要一套控制超挖的技术措施,以保证较准确地将污染层清除。

图1 梅梁湖2009—2011年生态疏浚施工区域图

表1 梅梁湖2009—2011年生态疏浚工程量分布表

2 生态疏浚前后底泥内源污染物监测分析

生态疏浚最直接的效果就是清除了湖泊污染底泥层中大量的氮(N)和磷(P),根据疏浚前后底泥中污染物含量的变化,可直观地显示疏浚的效果以及对污染物的去除率。

2.1 太湖底泥样品的采集

本研究在施工区内选择了3处采样点,采样点分别命名为T-m-1、T-m-2和T-m-3,具体取样点位置如图1所示。2008年2月生态清淤工程实施前,在3处采样点进行了浚前采样。浚后采样时间分别为2009年8月T-m-1点、2010年8月T-m-2点、2011年8月T-m-3点。为了保证每次采样点在同一位置,利用GPS系统对每个采样点进行定位,确保疏浚前后的底泥样品取自同一区域位置。

2.2 底泥分析指标

底泥样品采集后,进行含水率、总磷(TP)、总氮(TN)、有机质等指标的测定[1-3]。

2.3 生态疏浚前后底泥内源污染物去除效果分析

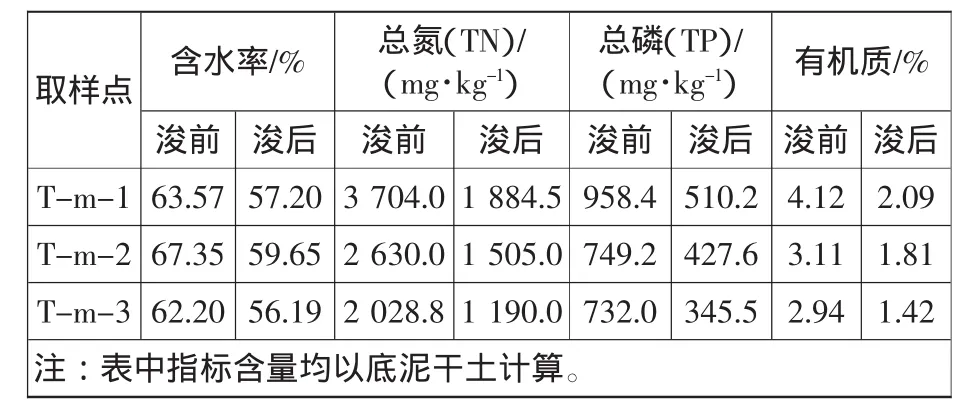

各采样点疏浚前后底泥含水率、总磷(TP)、总氮(TN)、有机质含量等指标测定结果见表2。

对比疏浚前后各采样点底泥的理化指标发现,3个采样点底泥含水率、总氮、总磷、有机物含量均大幅度下降,其中总氮的平均去除率为44.41%,总磷的平均去除率为47.49%,有机质的平均去除率为47.59%,监测数据也强有力地证明了通过生态疏浚工程的实施,富含污染物的高含水率、悬浮态有机污染底泥被精确地有效去除。

表2 疏浚前后梅梁湖底泥物理化学指标含量变化表

2.4 生态疏浚实施后底泥氮、磷去除量估算

生态疏浚工程最直接的效果就是清除了太湖污染底泥层中大量的氮和磷,根据疏浚前后污染物含量以及污泥含水率、天然密度、清除量等指标,可以大致估算出3年施工期间氮、磷的清除总量。

本研究并没有将太湖底泥天然密度纳入监测指标,因此通过查阅文献,一般情况下太湖淤泥的天然密度介于1.50~1.80 g/cm3之间,流泥的天然密度介于1.20~1.50 g/cm3之间[4],因此,取太湖底泥天然密度中间值为1.50g/cm3,根据这些数据进行计算,经过3年的清淤施工,2009—2011年梅梁湖施工区域内合计清除TN约2979.45 t,TP约910.62 t。大量氮磷的去除对减少内源释放,延缓控制水体的富营养化起着积极的作用。

3 生态疏浚前后梅梁湖水质和生态环境对比调查评估

有研究表明,生态疏浚在短期内对营养盐有较好的控制作用,但长期观察该效果有可能减弱[5-6],国内也曾出现过南京玄武湖在疏浚后仅7个月水质又恶化的现象[7],因此,为了考察梅梁湖疏浚前后水质及生态环境的变化情况,根据GB 3838—2002《地表水环境质量标准》和SL395—2007《地表水资源质量评价技术规程》,选择评价指标为水体高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮共4项,统计计算2006—2011年6年期间梅梁湖各项评价指标年平均值,并进行比较分析,考察生态疏浚的实施效果。

3.1 生态疏浚工程实施前后梅梁湖水质变化分析

根据水利部太湖流域水资源保护局各年份公布的每月太湖监测报告[8],统计计算出梅梁湖2006—2011年主要水质评价指标年平均值,统计数据见表3。

对比各年度统计平均值数据发现,梅梁湖自2006年以来主要水质指标均有下降,水质逐年好转,特别是2009年开展生态疏浚以来,当年梅梁湖各项水质评价指标较3年前大幅下降,高锰酸盐指数、氨氮、总磷指标已经提前实现国家关于《太湖流域水环境综合治理实施方案》确定的2012年目标值,其中高锰酸盐指数和总磷更是降至6年来的最低点,随后2年里各项水质指标呈现波动式变化,并未出现逐年下降的趋势,但在3年生态疏浚期间,梅梁湖各项水质指标均低于疏浚前3年数据的平均值,说明梅梁湖生态疏浚初期对湖泊内源负荷的控制效果较为明显,可使湖泊水质目标指标大大降低,然而随着时间的延长,有可能在湖泊内源污染负荷出现跳跃式降低后,出现某些污染物组分又回复现象,但整体而言生态疏浚对降低梅梁湖内源污染负荷,改善疏浚区域水环境具有明显的作用。

表3 梅梁湖2006—2011年主要水质指标年平均值统计表mg·L-1

3.2 生态疏浚工程实施前后梅梁湖生态环境分析

目前,太湖区域最严重的生态问题就是由湖泊富营养化引起的蓝藻水华爆发、“湖泛”等一系列生态灾难,湖泊的营养水平高低与湖泊的生态问题直接相关,因此通过对疏浚湖区营养状况指标进行分析,考察生态疏浚工程实施前后对湖区生态环境的影响。

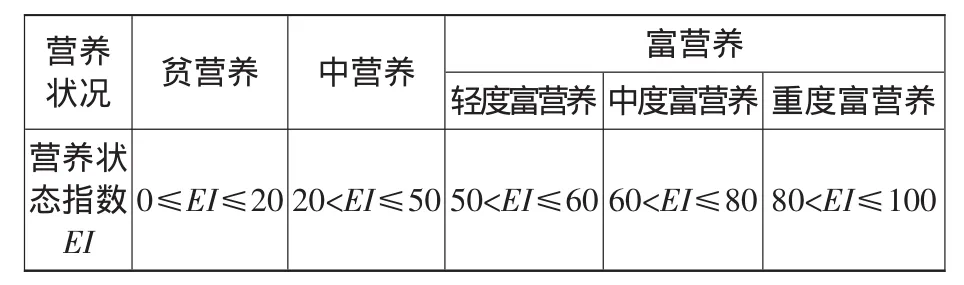

根据SL395—2007《地表水资源质量评价技术规程》,湖泊营养状态依据总磷、总氮、叶绿素a、高锰酸盐指数、透明度5个指标综合赋分评价,以营养状态指数EI可划分为5种标准,具体见表4。

表4 湖库营养化状况分级标准

通过统计汇总梅梁湖区域各年度EI指数,绘制了梅梁湖各年度营养状态指数变化图(如图2),从图2中可明显看出梅梁湖的营养状况自2009年生态清淤工程开始后明显下降,由原来的中度富营养化水平下降到轻度富营养化,并且在随后两年继续维持在轻度富营养化水平。

水利部太湖流域管理局发布的2009年《太湖健康报告》显示,2009年太湖蓝藻水华爆发的强度、频次和面积与2007、2008年同期相比呈明显的下降趋势[9];中华人民共和国环境保护部公布的2010年太湖监测数据显示,2010年太湖监测水华共发生78次,较2009年和2008年分别减少了22次和30次,这些数据都强有力地说明生态疏浚工程的实施清除了富含氮磷的底泥沉积物,减少了底泥内源物质的释放,降低了水体总磷、总氮含量,提高了水体透明度,同时也改善了疏浚湖区的水生态环境。

图2 梅梁湖各年度营养状态指数EI变化图

4 结论与展望

2009—2011年太湖梅梁湖生态疏浚工程实施后,直接去除了梅梁湖污染底泥层,疏浚后梅梁湖水质、底质条件得以改善,水生态呈现逐年恢复趋势,虽然随着时间的延长,有些污染组分又有回复现象,但整体而言,生态疏浚对于降低湖泊内源污染负荷,控制底泥污染,改善和提高太湖及疏浚区域的水环境、水生态具有积极的作用,今后应在继续做好疏浚深度精确性的基础上,大力推广实施改善湖泊水质及生态环境的生态疏浚工程。

[1]金相灿,屠清瑛.湖泊富营养化调查规范[M].2版.北京:中国环境科学出版社,1990:212.

[2]RUBAN V,BRIGAULT S,DEMARE D,et al.An Investigation of the Origin and Mobility of Phosphorus in Freshwater Sediments from Bort-les-orgues Reservoir,France[J].Journal of Environmental Monitoring,1999,1(4):403-407.

[3]鲍士旦.土壤农化分析[M].北京:中国农业出版社,1999:44-47.

[4]贾更华,袁洪州.荷兰SILAS走航式适航水深测量系统在太湖底泥测量中的应用与实践[C]//2004年太湖会议论文集,2004.

[5]RYDING S O.Lake Trehorningen Restoration Project:Changes in Water Quality after Sediment Dredging[J].Hydrobiolgia,1982,92:549-558.

[6]KLEEBERG A,KIHL J G.Assessment of the Long-term Effectiveness of Sediment Dredging to Reduce Benthic Phosphorus Release in Shallow Lake Muggelsee (Germany)[J].Hydrobiologia,1999,394:153-161.

[7]范成新,张路,王建军,等.湖泊底泥疏浚对内源释放影响的过程与机理[J].科学通报,2004,49(15):1523-1528.

[8]太湖流域水资源保护局.太湖流域及东南诸河省界水体水资源质量状况通报(2006.01—2011.12)[R].2012.

[9]太湖流域管理局.太湖健康报告[R].2009.