新疆东戈壁斑岩型钼矿床脉体特征

2012-04-27杨志强黄永锋李文智

杨志强,黄永锋,李文智

(1.河南省地矿局第二地质勘查院,河南许昌 461000)

(2.洛阳栾川钼业集团股份有限公司,河南栾川 471500)

1 矿区地质概况

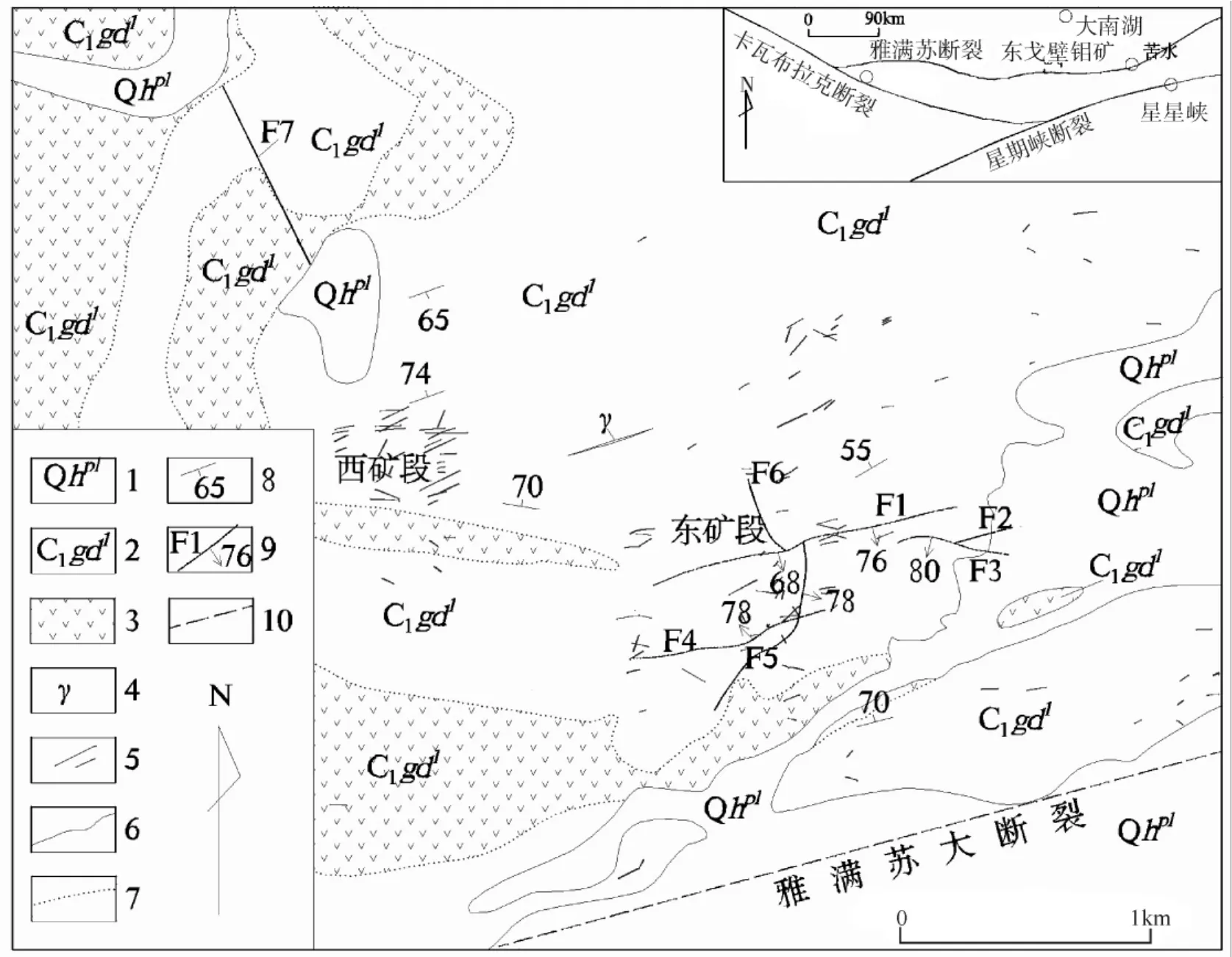

新疆东戈壁斑岩型钼矿床位于哈密市境内,北距哈密市110 km。矿区地层为石炭系下统干墩组,为一套陆源碎屑岩-火山岩夹火山碎屑岩组合,以陆源碎屑岩为主,火山岩呈夹层状产于其中,主 要岩性为褐黄色-灰黑色变质含砾砂岩、砂岩、泥质砂岩-砂质泥岩、泥岩、凝灰岩、安山岩。区内控矿斑岩体为华力西晚期侵入的隐伏斑状花岗岩体,分布于矿区中部。矿区内断裂按走向可分为北东、北西和近东西向3组,以近东西向断裂最发育,近东西向断裂错断北东向断裂。断裂多被后期辉绿岩脉、石英脉充填,断裂带内可见碎裂岩及构造角砾岩,硅化较强,地表有孔雀石化和褐铁矿化,矿区地质略图见图1。矿区内裂隙较发育,特别在矿体分布区内裂隙更发育(杨志强、黄超勇、靳拥护等,新疆东戈壁钼矿勘探报告)。裂隙的规模相差十分悬殊:大者长达100~300 m,宽5~50 cm;小者长1~10 m,宽0.1~1 cm;微裂隙长3~15 cm,宽0.1~0.3 mm。裂隙被脉体充填,成分复杂,脉体是辉钼矿化的主要载体,脉体外围岩中少见辉钼矿化。

图1 东戈壁钼矿区地质略图

2 脉体分类及各类脉体特征

按组成脉体的矿物成分不同可将脉体分为石英脉(石英含量大于50%,长石及其他矿物成分含量小于50%)、钾长石脉(长石含量大于50%,石英及其它矿物成分含量小于50%)、方解石-石英脉(方解石含量小于50%)、萤石-石英脉(萤石含量小于50%)、萤石-钾长石脉(萤石含量小于50%)、方解石-萤石-石英脉(方解石+萤石含量小于50%)。区内最主要的脉体为石英脉,约占脉体总量的55%,其次为钾长石类脉体,约占脉体总量的35%,复成分脉体如方解石-石英脉、萤石-石英脉、萤石-钾长石脉等所占比例相对较少,约10%。

2.1 石英脉

2.1.1 石英脉的产状特征

石英脉按走向可划为4组:即北东向、北西向、近东西向、近南北向石英脉,以近东西向(走向70°~90°)及北东向(走向10°~60°)石英脉最发育,约占石英脉总数的85%,其中近东西向石英脉占35%,北东向石英脉占50%。北西向及近南北向石英脉不甚发育,约占石英脉总数的15%,其中北西向石英脉占8%,近南北向石英脉占4%。另有一部分石英脉呈团块状产出,方向性不明显。80%以上的石英脉倾向南、南东或南西,少数石英脉倾向北东或北西;倾角在20°~60°的石英脉约占石英脉总量的60%,倾角0°~20°的石英脉约占总量的13%,倾角60°以上的石英脉约占总量的15%,直立的石英脉约占2%。

2.1.2 石英脉的规模特征

在以上4组石英脉中以北东向石英脉的规模最大,石英脉长一般10~100 m,最长200 m,宽5~50 cm,最宽达2 m;近东西向石英脉规模次之,长一般5~80 m,最长140 m,宽一般3~40 cm,最宽达1.2 m;北西向石英脉规模较小,长一般3~60,最长120 m,宽一般3~30 cm,最宽50 cm;近南北向石英脉规模最小,长一般3~50 m,最长80 m,宽一般3~20 cm,最宽30 cm。

2.1.3 石英脉的形态特征

石英脉形态按规模来分有2个特点:一是长度大于30 m、宽度在5~30 cm之间者多呈舒缓“s”形延伸(见图2)并呈尖灭再现状展布,局部膨大宽达0.5 m,部分呈分枝-复合状,并形成大致平行的石英脉带;长度小于30 m、宽度1~5 cm的石英脉大多呈规则的脉体,并延走向断续出露,局部呈透镜状,个别呈团块状,在岩心中也见有呈弯曲状者并截切岩石纹层,是沿不规则张裂隙侵入的(见图3)。长度大于50 m、宽度大于0.5 m的石英脉多伴有角砾岩化、碎裂岩化,显示沿裂隙充填的特点。另外区内大部分北西向石英脉多呈弧形展布。

图2 地表呈“S”形延伸的石英脉

图3 顺张裂隙贯入的肠状石英脉

2.1.4 石英脉的分布密度特征

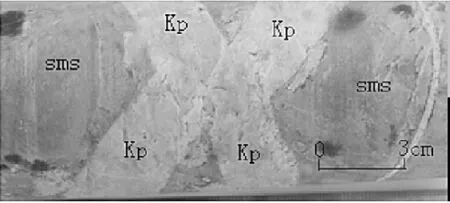

地表石英脉分布的疏密与其规模有密切的关系:长度30~150 m、宽度5~20 cm的石英脉分布最为密集,长度小于30 m或大于200 m的石英脉均较稀疏。钻孔中以厚度0.6~10 cm的石英脉最常见,部分钻孔中石英脉最多达6条/m(见图4,15 cm范围内分布有3条平行产出的脉体),一般1条/m。石英脉的疏密与钼矿化程度呈正相关关系,即石英脉越密集,钼矿化越强。经地表与深部对比,地表石英脉分布密集的地带深部石英脉不一定密集,此现象在钻孔中有明显表现,说明厚度不大的石英脉沿倾向上的延伸距离有限,显示张性裂隙的特点。

2.1.5 石英脉的交切关系特征

地表各组石英脉交叉分布,分支复合,交切关系复杂,可见北东向石英脉被近东西向石英脉错断,错距一般0.5~3 m;北西向石英脉对北东向石英脉也有错断现象;钻孔中可见含辉钼矿、黄铁矿的石英脉错断不具矿化的石英脉,也常见含不同金属矿物成分的石英脉相交切。这些交切关系说明矿区内不同方向的石英脉虽是同一成矿期形成的,但其形成时间有先后,即同期不同次。各组石英脉呈平行束状密集产出,分布区范围与矿体范围相一致,矿体分布范围外石英脉分布稀少,说明石英脉的分布是受隐伏斑状花岗岩体控制的:隐伏岩体上部及外侧近处石英脉密度、规模均相对较大,远离隐伏岩体则石英脉密度、规模均逐渐变小。

图4 岩心中15 cm范围内分布有3条石英脉

石英脉的结构与脉体规模有较大关系,细小石英脉(2~5 mm)主由0.01~0.5 mm它形粒状变晶石英组成,脉边部颗粒细些,具冷凝边;较大一些的石英脉具细粒至中粗粒花岗结构,脉体由两侧向中心依次可分为冷凝边带(宽1~3 mm,它形粒状石英颗粒大小0.03~0.2 mm)、细粒结构带(宽3~10 mm,它形粒状石英颗粒大小1.5~4 mm)、中粗粒结构带(宽一般3~8 cm,它形粒状或半自形柱状-栉状石英大小5~12 mm,即小水晶)。

2.2 钾长石类脉

钾长石脉虽不及石英脉发育,但也是矿化最重要的脉体类型之一,与成矿有密切的关系。

2.2.1 钾长石类脉的分类

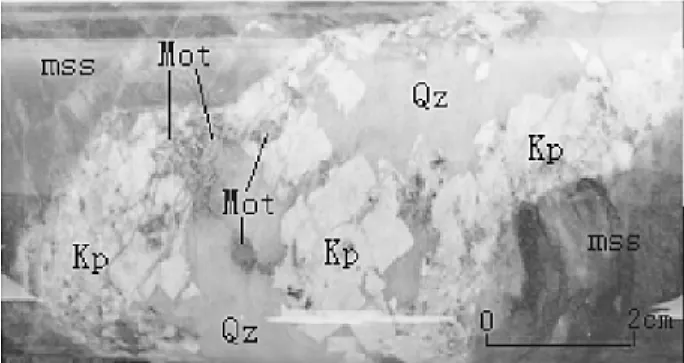

钾长石类脉按矿物成分的含量不同可分为钾长石脉(见图5,钾长石含量大于90%,石英、白云母-金云母等杂质小于10%)、石英-钾长石脉(钾长石含量大于50%,石英、白云母-金云母等杂质小于50%)、钾长石-石英脉(见图6,钾长石含量小于50%);此外还有少量的石英-斜长石脉(石英及其它杂质含量小于50%,斜长石含量大于50%)、斜长石-石英脉(斜长石含量小于50%,石英及其它杂质大于50%)。纯钾长石脉较少,纯斜长石脉更难见到,矿区内最常见的是钾长石-石英脉、石英-钾长石脉。钾长石类脉体地表分布较局限,在东矿段出露于距隐伏岩体较浅的300~500 m范围内,此范围内钾长石脉在钻孔中也较常见;西矿段钾长石类脉体偏少,这与西矿段岩体埋深远大于东矿段有关。

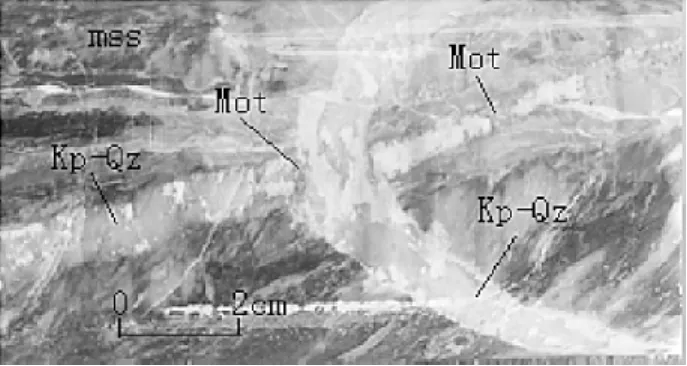

石英-钾长石脉或钾长石脉一般呈淡灰红-浅肉红色,细脉体(宽度2~5 mm)具细粒花岗结构,大脉体具中粗粒花岗结构-巨斑状结构即伟晶结构(图6),斑晶中条纹长石4% ~20%、石英1% ~5%,基质中条纹长石40% ~50%、斜长石5% ~20%、石英20%~40%、白-金云母1%~3%。斑晶大小5~8 mm,较大者达12~15 mm,它形粒状,具条纹构造及高岭土化;石英2~5 mm,似板状(晶形不完整的水晶)或它形粒状。细脉体中基质钾长石大小1~2 mm,它形粒状;斜长石大小1~2 mm,半自形板状,有高岭土化;石英0.1~1 mm,它形粒状;白云母呈交代长石存在。石英-钾长石脉近围岩处有冷凝边,由脉体边部向内依次为:宽0.2~0.5 mm由0.03~0.2 mm大小粒状-板状钾长石边,宽0~0.5 mm大小0.2~0.5 mm细粒长石不连续边,向内渐粗由大于1~2.3 mm、再大于5~8 mm的钾长石组成,钾长石生长方向基本垂直脉体与围岩接触带。也常见石英-钾长石钾脉中的钾长石集中分布于钾长石-石英脉的边部,近围岩处粒度细,向内粒度变粗,这是由于相对于石英而言钾长石先冷凝结晶形成的。石英-钾长石脉或钾长石-石英脉中的钾长石多呈米粥状悬浮于石英中且不均匀分布,局部钾长石呈团块状集中。钾长石巨晶的出现说明钾长石脉、石英-钾长石脉是斑状花岗岩浆期后热液演化早期阶段-伟晶岩阶段或超临界流体阶段的产物[1]。

图5 钾长石脉

图6 钾长石-石英脉

斜长石-石英脉与钾长石-石英脉相比较少,约占长石类脉体的5%左右,矿物成分主要为石英80%~90%、斜长石6%~10%、电气石及其他金属矿物2%~5%。

2.2.2 钾长石类脉的交切关系特征

钾长石类脉之间具有复杂的交切关系,既表现为不同矿物成分之间长石脉有交切关系,也表现为同种成分脉体之间的交切,还表现为同种成分不同规模脉体之间的交切。

同种成分同等规模不同方向长石脉之间的交切关系在岩心中可以清楚地看到,表现为两组不同方向钾长石脉之间的相互切错,一组脉体错距大一些,另一组脉体错动距离小些,但错距均未超过2 cm (见图7)。这种情况反映出两组脉体是同时形成的,也即是说两组脉体是沿“X”型张裂隙同期充填的,在脉体充填的过程中又有活动使其相互错开,可见在脉体的上侵演化过程中有不太强烈的构造作用的参与。

图7 两组钾长石脉相互切错

同种成分不同规模脉体之间的交切关系在岩心中也较常见,表现为两组钾长石-石英脉脉体成分相同但规模差别较大:一组脉宽为1.5 cm,脉体具中粗粒结构,另一组脉宽仅为1 mm,具细粒结构。小脉体将大脉体错开,错距4~5 mm。这种情况说明即使是同成分脉体也不是同时生成的,它反映出同成分热液流体在演化或上侵过程中曾有过至少2次以上的脉动,且这种脉动与岩浆上侵的阵发性或阶段是联系在一起密不可分的,即热液流体的上侵是一个动态的过程。

具辉钼矿化的钾长石类脉体之间也有复杂的交切关系,可见一组辉钼矿化钾长石-石英脉与另一组钾长石-石英脉相交而不错开(如图8所示),厚度较小的钾长石-石英脉辉钼矿化强,厚度较大的钾长石-石英脉仅具弱辉钼矿化,从厚度较大的钾长石-石英脉中的钾长石连续分布情况看,是厚度较大的脉体切断了厚度较小的脉体。两组同成分脉体相交切,一组脉体切断了另一组脉体但不错开,说明没有构造作用所产生的相对上升或下降的运动方式的影响,因此裂隙性质应是岩浆上侵产生的膨胀或冷缩裂隙的产物。岩心中也可见一组辉钼矿化钾长石-石英脉被另一组辉钼矿化钾长石-石英脉错开,错距约2 cm。

图8 两组辉钼矿化钾长石-石英脉相交切

长石类脉体与其他不同成分脉体之间的交切关系更为明显和常见,可见辉钼矿化石英脉错断钾长石-石英脉、黄铁矿脉穿入钾长石-石英脉中,还可见石英-钾长石脉穿入辉钼矿化石英脉中,如图9所示,石英-钾长石脉与辉钼矿化石英脉具清晰分界线,并具冷凝边,石英脉中具明显辉钼矿化而穿入其中的石英-钾长石脉内则未见辉钼矿化。以上现象说明长石类脉体是区内成矿期形成较早的脉体,之后才形成石英脉等其他成分的脉体;但含长石类脉体的热液也具有多次脉动,这种脉动与富含硅质的热液脉动交替进行,形成长石类脉体之间、长石脉体与其他成分脉体之间复杂的交切关系。

图9 石英-钾长石脉侵入于石英脉中

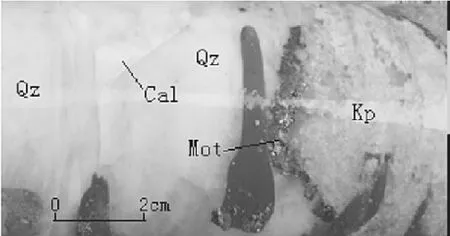

2.3 方解石-石英脉

成矿期方解石不形成单独的脉,而是与其它组分共同组成复成分脉体,如方解石-石英脉、石膏-方解石-石英脉、方解石-萤石-石英脉等。方解石-石英脉中方解含量一般小于30%且多呈斑块状集中分布,以方解石为主体的脉体在矿区内也有存在但极为稀少。

方解石-石英脉(或石膏-方解石-石英脉)脉体一般呈浅灰色(见图10)、杂灰色,方解石-钾长石-石英脉一般呈淡肉红色。方解石-石英脉矿物成分含量一般为石英(25% ~60%)、方解石(20%~50%),部分脉体中有石膏(20% ~35%)。脉体矿物成分特征为:石英呈0.03~0.2 mm它形粒状或呈2~5 mm半自形柱状(晶形不完整的小水晶),常被0.25~1.5 mm它形粒状方解石集合体分隔成一个个的岛状,方解石集合体的空洞中又被0.4~2.0 mm它形-半自形石膏集合体充填,各矿物组分分布不均匀。从不同矿物间的充填关系可以清楚地看出,石膏-方解石-石英脉中的石英形成最早,基本完成结晶后方解石成分贯入并结晶,最后才是石膏的结晶析出,这是一次完整的或近于完整的流体脉动所形成的温度依次降低过程中的矿物组合。与石英的结晶温度相比,方解石的结晶温度要低,石膏的结晶温度就更低。以方解石为主要成分的脉体矿物成分含量一般为方解石可达70% ~80%,石英小于30%,构成石英-方解石脉,脉体呈浅肉红色(见图11),脉中见发育的黄铁矿化,黄铁矿小斑块大小5 mm×7 mm;脉体外侧围岩中发育稠密颗粒状黄铁矿,离脉体稍远则黄铁矿颗粒快速减少。显然,与方解石-石英脉相比,石英-方解石脉的形成温度低,脉体两侧的围岩蚀变也不强,没有中、高温金属矿物(钨、钼)伴生。

图10 方解石-石英脉中的浅白色方解石

图11 浅肉红色石英-方解石脉

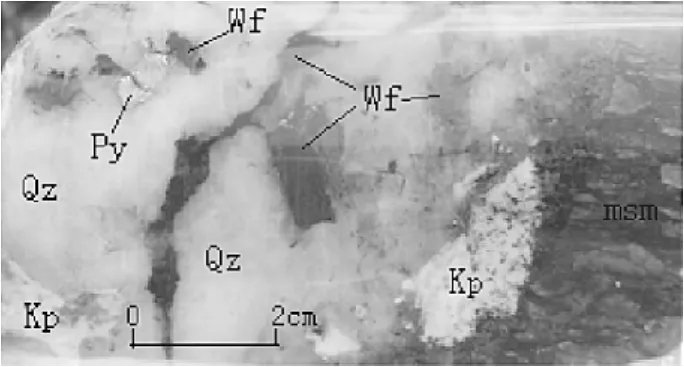

2.4 萤石-石英脉

成矿期萤石未见形成单独的脉体,与其他成分一起形成复成分脉体,最常见的有萤石-石英脉、萤石-钾长石脉。萤石多呈不规则团块状、斑块状分布于石英脉中或钾长石脉、钾长石-石英脉中(见图12),团块大小3 mm×5 mm~10 mm×20 mm;萤石颜色以淡青绿色为主,少部分为紫色。萤石在脉体中的含量一般仅3%~10%,个别脉体中的局部位置萤石含量可达40%。从图12中可以看出,萤石团块位于钾长石-石英脉的内部,边部是最早晶出的钾长石晶体,构成脉体的冷凝边,可见萤石的晶出要比钾长石晚,或晶出温度要比钾长石晶出温度低。含有萤石的脉体(包括石英脉和钾长石脉)只占整个脉体数量的10%左右,因此含萤石脉体在区内不具普遍性。在个别斑状花岗岩岩枝中也见有萤石化,并伴有小斑块状辉钼矿化,可见气态成分氟参与了岩浆期后热液或流体演化的长期过程。萤石化是成矿期的一种蚀变类型,成矿期后区内未见含萤石脉体发育。

图12 钾长石-石英脉中的萤石斑块

2.5 方解石-萤石-石英脉

区内除发育单独的方解石-石英脉、方解石-钾长石类脉体以及萤石-石英脉、萤石-钾长石类脉体外,还常见有萤石-方解石-石英脉、萤石-方解石-钾长石类脉体,构成复杂成分的脉体。

图13 方解石-萤石-石英脉

虽然方解石与萤石共同存在于一条脉体中,二者可能是同时生成的,但也可能不是同时生成的,即二者有生成的早晚之分。一般是萤石生成相对早些,而方解石的生成则晚些,在二者共存的脉体中表现为稍晚生成的方解石包围萤石或以胶结物的形式充填于萤石小斑块之间(见图13,石英脉中方解石、萤石共生,共同组成斑块体,淡绿色萤石生成早而白色方解石生成相对晚,方解石胶结萤石小斑块)。方解石-萤石-石英脉的出现反映出一个重要且直观的信息,即成矿流体中含有成分复杂的气态组分,可能参与了成矿元素的搬运与卸载[2]。

3 脉体与矿化的关系

东戈壁斑岩型钼矿床钼及其它金属矿化与区内脉体关系密切,矿化特别是钼矿化主要赋存于各种脉体中,脉体外围岩中无钼矿化或局部靠近脉体附近偶有微弱钼矿化。不同成分的脉体其金属矿物组合、矿化强弱是不同的,反映出不同成分的脉体其形成温度、结晶冷凝时间是不同的。

3.1 石英脉与矿化的关系

石英脉约占区内脉体总量的65%,成矿阶段早期形成不含辉钼矿及其他金属矿物的纯白色石英脉、偶含黄铁矿的纯白色石英脉,这些石英脉通常也是后期脉体充填的通道,特别是花岗质脉体充填的通道(斑状花岗岩枝边部常有石英脉镶边);成矿阶段形成辉钼矿-黄铁矿石英脉、黄铁矿-辉钼矿石英脉、辉钼矿石英脉,辉钼矿-黄铜矿-黄铁矿石英脉、辉钼矿-黄铁矿-石英脉及方铅矿-黄铁矿-石英脉、闪锌矿-方铅矿-黄铁矿石英脉等浅白色-灰白色脉体。石英脉从外观总体上可分为两种:一种与围岩界线清晰、截然,脉体规模大(厚度一般1~10 cm);另一种与围岩界线模糊,脉体内部含有较多围岩杂质,脉体规模小(厚度一般2~5 mm)。与围岩界线不清晰的石英脉中亦有辉钼矿化,但矿化主要以星散小颗粒状为主,个别脉体边部偶见极薄的纹线状辉钼矿;脉中吸入有围岩杂质说明流体与围岩进行了相互作用或物质交换[3]。

3.1.1 石英脉与辉钼矿化的关系

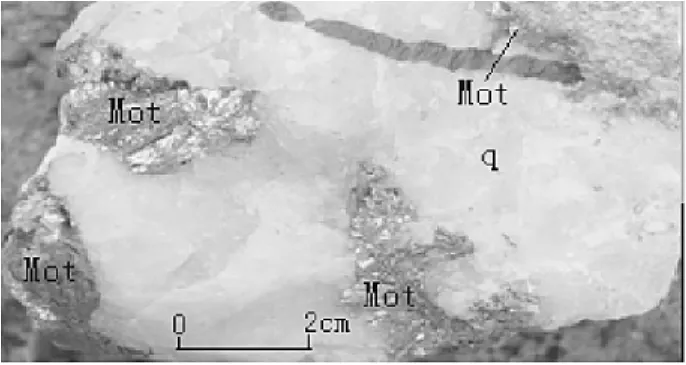

矿区内50%以上的辉钼矿产于规模大小不等的石英脉中。总体上看辉钼矿有两种产出形式:第一种是在石英脉中呈斑块状(包括菊花状、放射状)、团块状、颗粒状(包括稠密颗粒状和星散颗粒状)产出(见图14),辉钼矿斑块、团块大小一般1 cm×1.5 cm~1.5 cm×3 cm,颗粒状集合体大小一般1~3 mm;第二种是在石英脉边部呈脉状(包括不连续脉状、纹线状、细脉状、厚脉状)产出(见图15)。石英脉中辉钼矿团块的发育明显是沿脉体中的空洞充填的,即脉体中由于气态组分的散失形成大量空洞或气孔。辉钼矿化石英脉中最常见辉钼矿呈斑块状、脉状产出,极少见辉钼矿呈微细浸染状产出,这可能说明成矿作用深度较大,温度下降缓慢,金属矿物可以从容结晶。

3.1.2 石英脉与方铅矿、闪锌矿化的关系

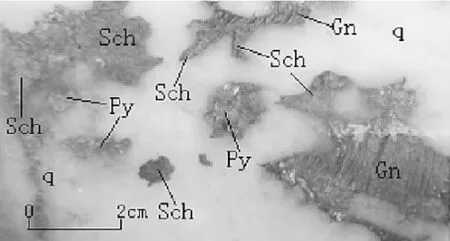

铅锌矿在石英脉中呈团块状、颗粒状(包括稠密颗粒状和星散颗粒状)产出,团块大小一般5 mm ×8 mm,个别达1.5 cm×2.5cm;部分石英脉中仅见方铅矿无闪锌矿但有黄铁矿(见图16),大部分石英脉中多见方铅矿、闪锌矿共生(见图17),闪锌矿斑块大小达1 cm×2 cm,伴有黄铁矿或黄铜矿;以石英脉为载体产出的铅锌矿占矿区全部铅锌矿的85%以上。

图14 石英脉中的斑块状辉钼矿

图15 石英脉边部的脉状辉钼矿

图16 石英脉中的方铅矿、黄铁矿

图17 石英脉中的方铅矿、闪锌矿、黄铁矿

3.1.3 石英脉与黄铜矿化的关系

矿区内黄铜矿主要产于石英脉中,一种是呈小团块状、斑块状、颗粒状集合体产于石英脉中(见图18,斑块状黄铜矿不连续分布于石英脉中),团块大小3 mm×5 mm~5 mm×15mm,也常见呈脉状、透镜状产于石英脉中(见图19,黄铜矿呈透镜体状分布于石英脉中,透镜体厚大部位达1.2 cm)或与黄铁矿、铅锌矿共生产于石英脉中,局部形成石英脉型铜铅锌矿。产于石英脉中的黄铜矿约占矿区黄铜矿总体的50%,另有少部分黄铜矿产于与钾化有关的脉体中。

图18 石英脉中的黄铜矿团块

图19 石英脉中的秀镜状黄铜矿

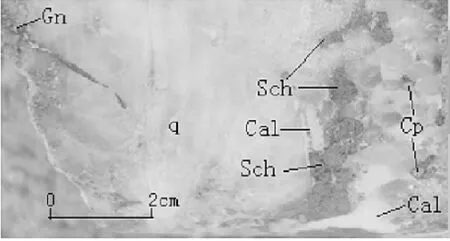

3.1.4 石英脉与钨矿化的关系

钨矿化在矿区内不普遍,仅少部分钻孔中可见,或钻孔的部分地段可见。钨矿化在地表石英脉中也有分布,个别石英脉中矿化较强。80%以上的钨矿化(包括黑钨矿、白钨矿)产在石英脉中。钨是辉钼矿的伴生矿,或与磁铁矿、黄铜矿、铁闪锌矿共生,也可呈颗粒状集合体单独产出。个别钻孔在一条宽22 cm的石英脉中可以看到钨与多种金属矿物的共伴生组合:石英脉的一侧黑钨矿与辉钼矿共生,石英脉的另一侧白钨矿与方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、辉钼矿共生;在部分钻孔中可见黑钨矿产于石英脉中,与黄铜矿共生(见图20),外侧有弱的辉钼矿化。部分钻孔中黑钨矿集合体排列显示一定的方向性,反映黑钨矿的生成是沿裂隙生长的。

3.1.5 石英脉与黄铁矿化的关系

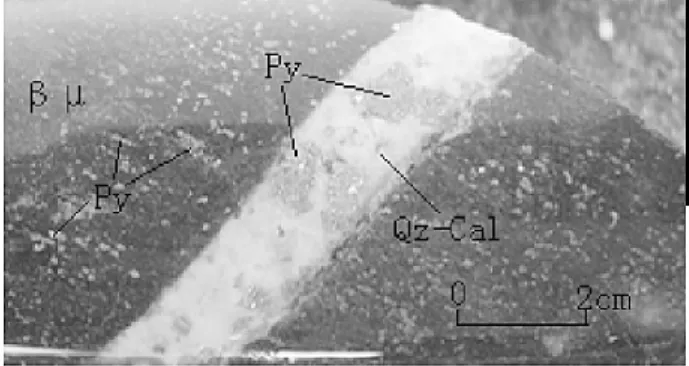

石英脉中的黄铁矿约占黄铁矿总体的50%左右,在围岩中分散存在的黄铁矿约占总体的35%。黄铁矿在石英脉中主要以颗粒状、团块状、斑块状集合体产出,构成石英-黄铁矿脉(以石英为主占70%,黄铁矿呈斑块状分布于石英脉中占30%,斑块大小1 cm×1.5 cm~1.5 cm×2.5 cm)、黄铁矿-石英脉(黄铁矿占30%,石英占70%),少部分黄铁矿则以独立的脉状(含很少石英)产出。

图20 石英脉中的黑钨矿、黄铜矿

黄铁矿化是区内最主要的金属矿物矿化,多数黄铁矿呈单独的颗粒状、斑块状集合体产出,约占黄铁矿总体的60%~65%,只有35%~40%的黄铁矿是与其他金属矿物伴生或共生的。因此黄铁矿化与其他金属矿物矿化的关系比较复杂:在石英脉中黄铁矿发育部位其他金属矿物(包括辉钼矿)矿化不一定发育,或以黄铁矿最为发育其他金属矿物含量较少(见图21,黄铁矿呈大小不等的斑块状分布于石英脉中,方铅矿呈小团块状位于黄铁矿边部);辉钼矿及其他金属矿物矿化较强、较发育部位一般都伴有或多或少的黄铁矿化;但围岩中黄铁矿化不发育地段其内充填的石英脉中也很少能见到辉钼矿等其他金属矿物的矿化。

图21 石英脉中的黄铜矿

3.2 钾长石类脉体与矿化的关系

钾长石类脉体主要与辉钼矿化、黄铁矿化、黑钨矿化关系密切,与铅锌矿化、黄铜矿化关系不密切。据对钻孔资料的统计,约50%左右的钾长石脉、石英-钾长石脉或钾长石-石英脉是不含矿的或仅有很弱的矿化,只有30%~35%左右的钾长石脉、钾长石-石英脉、斜长石-石英脉具有较好的辉钼矿或黄铁矿化,因此钾长石类脉休与矿化的关系很复杂。

3.2.1 钾长石脉与辉钼矿化、黄铁矿化的关系

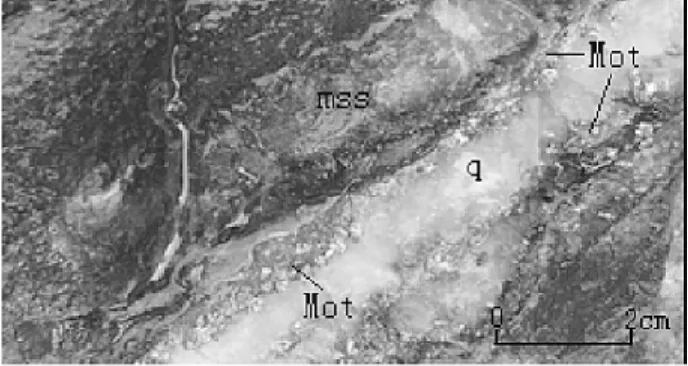

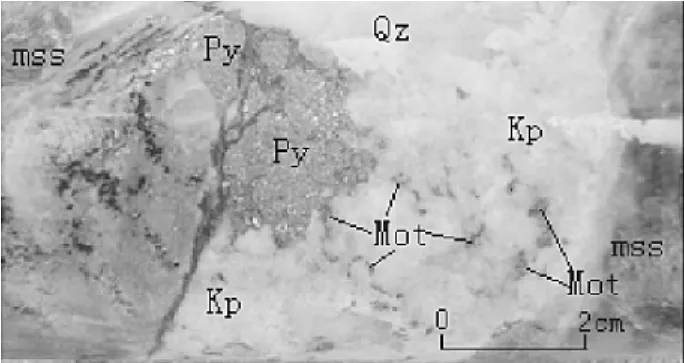

总体上看产于与钾长石有关的脉体中的辉钼矿约占矿区辉钼矿总体的25%~30%。据区内多个钻孔岩心观察结果,隐伏岩体上部0~60 m范围内的围岩中钾长石脉一般较发育,形成相对密集、厚度较大(一般10~30 cm)的钾长石脉、石英-钾长石脉、钾长石(或斜长石)-石英脉,而石英脉则相对稀少,但绝大多数(85%以上)钾长石脉体中没有辉钼矿甚至没有黄铁矿,仅个别钾长石类脉体(10%以下)中见有稀疏颗粒状辉钼矿、斑块状黄铁矿化(见图22,石英-钾长石脉中具颗粒状辉钼矿化、大斑块状黄铁矿化,)或仅在脉体边部有较稠密小颗粒状辉钼矿化,构不成钼矿体。远离隐伏岩体则钾长石(或斜长石)-石英脉数量渐少、规模一般较小,厚度在0.5~10 cm之间,脉体中的辉钼矿化、黄铁矿化逐渐增强(见图23,钾长石-石英脉中含有少量小斑块状辉钼矿),部分脉体中具强烈辉钼矿化(见图24,钾长石-石英脉中辉钼矿化呈不连续脉状、小斑块状、斑块状分布,矿化较强烈)。

图22 石英-钾长石脉中的黄铁矿化

图23 弱辉钼矿化钾长石-石英脉

3.2.2 钾长石脉与黑钨矿化的关系

纯钾长石类脉体中极少见黑钨矿,黑钨矿一般发育于石英-钾长石脉中或钾长石-石英脉中,且黑钨矿多伴生有黄铁矿,黑钨矿形态以半自形板柱状为主,大小2 mm×6 mm~5 mm×14 mm(见图25)。含黑钨矿的钾长石类脉体约占具矿化的钾长石类脉体的1%。

钾长石脉中长石与石英成分含量的变化与岩浆期后热液的演化密切相关:岩浆期后热液活动早期温度高形成的钾长石脉其成分以长石为主石英少,极少有成矿物质沉淀;随着热液流体的逐步上侵温度降低,长石先结晶,使硅质成分含量逐步增加,则依次形成石英-钾长石(或斜长石)脉、钾长石(或斜长石)-石英脉,伴随有辉钼矿、黄铁矿等成矿物质的沉淀。因此对长石脉而言总体上看矿化强弱与脉中长石含量成反比:长石含量越高则矿化越弱,长石含量降低则矿化增强。但钾长石脉中长石矿物的结晶粒度与矿化强弱没有明显的相关关系,未表现出长石颗粒越大则矿化越弱、粒度变小则矿化越强的特征。因此钾长石类脉体与矿化的关系总体表现为岩浆期后早期阶段脉体厚度大、长石含量高、含矿性弱,岩浆期后的晚期阶段则脉体厚度、规模相对小,长石含量少,脉体含矿性强。

图24 强辉钼矿化钾长石-石英脉

图25 钾长石-石英脉中的黑钨矿

3.3 其他脉体与矿化的关系

3.3.1 含方解石类脉体与矿化的关系

含方解石类脉体主要有方解石-石英脉及方解石-钾长石-石英脉,其中的金属矿物矿化与石英脉、钾长石类脉体中金属矿物矿化基本相同,但矿化程度相对要弱一些。方解石-石英脉中金属矿物主要有方铅矿(1%~3%)、辉钼矿、黄铁矿(1%),或方铅矿、闪锌矿、黄铜矿(见图26,闪锌矿则不规则斑块状分布,方铅矿呈细脉状沿脉中裂隙充填,黄铜矿呈颗粒状星散分布);脉石矿物主要有石英(25%~60%)、方解石(20%~50%),部分脉体中有石膏(20%~35%)。脉体成分特征为:石英呈0.03 mm~0.2 mm它形粒状或呈2 mm~5 mm半自形柱状(晶形不完整的小水晶),常被0.25 mm~1.5 mm它形粒状方解石集合体分隔成一个个的岛状,方解石集合体的空洞中又被0.4 mm~2.0 mm它形-半自形石膏集合体充填,各矿物组分分布不均匀;金属矿物多在石英外侧集合体中存在,方铅矿0.01 mm~5 mm半自形-它形粒状、集合体状,边缘外侧有0.01 mm~0.3 mm它形粒状黄铜矿,再外侧有0.3 mm~0.25 mm它形粒状闪锌矿,黄铁矿0.03 mm~3 mm它形粒状(多在闪锌矿中),辉钼矿0.015 mm~0.06 mm片状星散分布。方解石-钾长石-石英脉中则以辉钼矿化最为常见,如图27所示。可见与含方解石类脉体有关的矿化主要为中低元素矿化。

图26 方解石-石英脉中的闪锌矿、方铅矿、黄铜矿

图27 方解石-钾长石-石英脉中的辉钼矿

3.3.2 含萤石类脉体与矿化的关系

约有60%左右的含萤石石英脉、含萤石钾长石脉(或钾长石-石英脉)不具任何金属矿化或仅具星点状、稀疏颗粒状黄铁矿化,只有约40%的含萤石脉体具有金属矿化,矿化较好的含萤石脉体就更少些。常见的与含萤石脉有关的金属矿物矿化主要有辉钼矿、黄铁矿、黑钨矿、铁闪锌矿等,未见方铅矿、黄铜矿。含萤石石英脉或含萤石钾长石脉(或石英-钾长石脉、钾长石-石英脉)中最常见的金属矿物是辉钼矿(见图28,含萤石辉钼矿化钾长石-石英脉,辉钼矿化中等发育,萤石呈淡青绿色色)、黄铁矿、铁闪锌矿,其次是黑钨矿(见图29,黑色的板柱状的黑钨矿包裹于紫色萤石中,板柱状黑钨矿集合体大小达1 cm×1.5 cm,与自形粒状黄铁矿共生)等。可见与钾长石伴生或共生的萤石化是矿区矿化蚀变早期(温度较高)阶段的产物,晶出的金属矿物主要为高温元素钨等。黑钨矿及与其共生的黄铁矿晶形好、个体大说明矿物的结晶是从容进行的[4],温度的下降慢。

图28 辉钼矿化萤石-钾长石-石英脉

图29 黑钨矿化萤石-钾长石脉

3.3.3 萤石、方解石组合脉体与矿化的关系

方解石和萤石同时存在于部分复成分脉体中,表现出二者是同时生成的,主要表现为在石英脉中萤石、方解石斑块与石英具有清晰的界线,说明斑块内的萤石、方解石结晶相对晚些,是沿石英脉中的空洞充填的产物(见图30,淡紫色萤石与浅白色方解石共生,由二者构成的斑块与石英界线截然)。与萤石-方解石-石英脉伴生的金属矿化主要为黄铁矿化(图30,黄铁矿呈小斑块状分布于复成分脉体边部,方解石、萤石斑块内部则未见矿化,复成分脉体边部围岩具强烈黑色电气石化),也可见弱辉钼矿化、小斑点状黑钨矿化,为高温矿物组合。

图30 萤石-方解石-石英脉中的黄铁矿化

综上所述,新疆东戈壁斑岩型钼矿床矿化主要赋存于各类脉体中,脉体外围岩中无钼矿化或仅局部有零星钼矿化。一般的斑岩型钼矿床矿化主要赋存于微细石英脉、微细裂隙中、构成微细浸染型矿化类型[5],而东戈壁斑岩型钼矿床之脉体属中等规模的密集脉体,地表可清晰地沿走向追索,其矿化以斑块状、脉状为主,微细浸染型矿化不发育。东戈壁斑岩型钼矿床脉体成分复杂,各类脉体具有复杂的交切关系,这一方面说明岩浆期后热液具有复杂的成分,也说明一个矿床的成矿作用过程具有多旋回流体脉动特征,其含矿性、所含金属矿物组合也各有特点,在反映出成矿过程复杂性的同时也反映出从高温(钾长石类脉体、萤石-钾长石类脉体)向低温(石英脉、方解石-石英脉)演化的成矿作用总趋势。同时与气态组分有关的矿物组合的大量出现(方解石、萤石等)预示成矿流体中富含气态成分,这是岩浆热液或火山热液所特有的,说明矿床的成因类型为岩浆热液型(斑岩型)钼矿床。

[1]邱家骧.岩浆岩岩石学[M].北京:地质出版社,1985.

[2]韩吟文,马振东.地球化学[M].北京:地质出版社,2003.

[3]季克俭,吕凤翔.交代热液成矿学说[M].北京:地质出版社,2007.

[4]潘兆橹.结晶学及矿物学[M].北京:地质出版社,1979.

[5]罗铭玖,张辅民,董群英,等.中国钼矿床[M].郑州:河南科学技术出版社,1991.