“万一”的语法化及相关问题

2012-03-03罗耀华

罗耀华 徐 欢

(华中师范大学文学院,湖北武汉,430079)

一、引言

《现代汉语词典》(第5版)中对“万一”解释为:①名词,万分之一,表示极小的一部分:笔墨不能形容其~。②名词,指可能性极小的意外变化:多带几件衣服,以防~。③连词,表示可能性极小的假设(用于不如意的事):~下雨也不要紧,我带着伞呢。“万一”具有语篇功能,是具有主观性口语化特点的假设义连词和非现实情态词,其使用条件是:说话人认为它所假设的事情是非常态的,发生的可能性极小,又具有可实现性,且该事情的发生会导致或避免出现某种非意志性的非常态结果。“万一”的语体分布彰显了其语义语用特点[1]。“万一”在演变过程中,经历了语法化,“万一”是简缩词组“万一”逐渐凝结成名词“万一”的过程;名词“万一”逐渐虚化为连词“万一”,再进一步虚化为副词“万一”的过程[2]。“万一”和“一旦”相比,在具体运用时,仍会出现偏误。通过一些实例分析,归纳出二者同作副词、连词时在语义、语用上的差别,并以认知理论来解释出现差别的原因[3]。前贤时哲的研究,对于“万一”的语义演变与功能嬗变,挖掘得很深入,但我们感兴趣的是:“万一”最初作为一个数词,发展为名词,再进一步发展为副词,到最后用于表达假设关系的连词,这中间演变的规律是什么?本文尝试对此进行回答。

二、“万一”的历时演变

“万一”的来源是什么呢?有人指出:“‘万一’来源于‘万分之一’,是简缩后的词组形式”,本用以表示机遇之极少,此期又转而凝用为双音词,表示可能性极小的假设,具有连词性质[4]。“万一”,是万分之一,万中之一,表示的是数量上的极小/少,此时为数词、分数。这一基本义,又引申为说明某事物所占比例的小/少,此时同样为数词;在此基础上,引申为表示某种现象/情况出现/产生的可能性小,几乎是微乎其微,但也不是没有发生的可能,是名词;然后,进一步引申为表达出说话者对某事物/件的一种推测/预测的语气——表示未然的出乎意料的语气,为副词;最后,用于小句之间,表达可能性极小的假设(多表示不希望发生的事),为连词,其演变分析如下:

(一)先秦时期

“万一”的最初形式是“万分之一”,为数词,表示数量之少,例如:

(1)其存人之国也,无万分之一;而丧人之国也,一不成而万有余丧矣!悲夫,有土者之不知也!夫有土者,有大物也。有大物者,不可以物。(《庄子·在宥》)

(2)曰:“子 牵长。故屋牵于事,万分之一也,而难行千里之行。今臣虽不肖,于秦亦万分之一也,而相国见臣,不释塞者,是 牵长也。”(《战国策》)

《庄子》和《战国策》中“万分之一”用以计数,相当于现代的分数计数。例(1)中的“其存人之国也,无万分之一”,意思是“他们中能保持住国家的人,还不到万分之一”;例(2)中“今臣虽不肖,于秦亦万分之一也”,意思是“现在我虽然无才,但是对于秦国仍然有万分之一的力量”,“万分之一”为古人计数之法,极言其少。

(二)两汉时期

两汉时期,“万分之一”有三种省略方式,即“万分一、万分、万一”,例如:

(3)今盗宗庙器而族之,有如万分一,假令愚民取长陵一抔土,陛下且何以加其法乎?(《汉书·张释之传》)

(4)夫欲治之主不世出,而可与(兴)治之臣不万一;以万一求(不)世出,此所以千岁不一会也。(《淮南子·泰族训》)

(5)胜对曰:‘素愚,加以年老被病,命在朝夕,随使君上道,必死道路,无益万分。’(《汉书·龚胜传》)

例(3)中的“万分一”即“万分之一”,这一表述方式,在《史记》中记为“万分之一”,因为汉语词汇双音节化,三音节的表述不多见。殷商时代语言的词汇系统本质上是单音节的,复音化的各种构词法萌芽于西周早期,完备于春秋战国[5]。春秋战国时期复音词的数量增加很大,成为汉语复音化迅速发展的第一个时期。双音化的步伐从东汉开始大大加快。例(4)用的是“万分之一”的另一省略形式“万一”。例(5)“万分”是“万分之一”第三种省略形式。无论“万分一”、“万分”还是“万一”,都是“万分之一”的意思,极言其少。可以作宾语或定语,省略成词后含义并没有省[6]。

(三)魏晋南北朝时期

这一时期,“万一”用例增多,具有多种用法:

首先,仍表示“万分之一”,极言数量之少,例如:

(6)在衡门下,有所怀,动止必闻,亦无假居职,患于不能裨补万一耳。(《宋书》)

(7)猥亏江岸之兵,以冀万一之利,愚臣犹所不安。(《三国志·吴书·全琮传》)

例(6)中“万一”作动词“裨补”的宾语;例(7)中“万一”处于定语位置,表数量之少。无论在宾语位置,还是在定语位置,“万一”都是以双音节形式出现,意义上等同于“万分之一”,这也表明在这个时期,“万一”在双音节作用下,已经凝固成词。

其次,由具体的数量表达,开始引申为“可能性极小的情况”,例如:

(8)窃闻太子、诸王妃匹未备,援有三女……皆孝顺小心,婉静有礼。愿下相工,简其可否。如有万一,援不朽于黄泉矣。(《后汉书·皇后纪上·明德马皇后》)

(9)存不忘亡,圣达所戒,宜选大臣名将威重宿著者,盛其礼秩,遣诣懿军,进同谋略,退为副佐。虽有万一不虞之灾,军主有储,则无患矣。(《何曾请置军副表》)

这一时期,“万一”还有一个意思,即表示万分之一的可能性。例(8)中的“万一”是“有”的宾语,为名词性成分,表示可能性极小的情况。例(9)“万一”作领有动词“有”的宾语,同样是名词性的,表示可能性极小。

第三,由数量上的极小,引申为可能性极小的假设,例如:

(10)万一不合意,永为世笑之。(陶渊明《拟古》)

(11)此自陛下所见,无所忧苦;万一有不如意,臣当以死奉明诏。(《三国志·魏书·曹真传附曹爽》)

(12)万一为变,事不可悔。(《三国志·魏书·武帝纪》)

(13)邂逅万一不如意,后可复相见乎!(《三国志·魏书·董卓传》)

“万一”表示可能性极小的假设,具有连词性质。用法上又可以分为两类:一是“万一”单用,表示假设;二是与其他假设连词并用,表示假设。当然,有时不是与假设连词并用,而是与含有偶或义的词语并用以表示或然,性质上与表示假设相近,如例(13)。

(四)唐宋之后

“万一”的副词用法,产生相对较晚,例如:

(14)汝今便请速排谐,万一与吾为使去。(《敦煌变文集新书》)

(15)镜中衰谢色,万一故人怜。(杜甫《览镜呈柏中丞》)

这里,有必要区分副词性的“万一”与连词性的“万一”:从句法功能上看,副词性“万一”,只能在自身所处的分句中作状语,以修饰谓语中心语或者整个分句,而不能连接分句,这也是它的典型特征;连词性“万一”,从句法功能上讲,它不充当任何句子成分,一般位于复句中前一分句的句首位置。从语义上看,副词性“万一”表示主观认为某种情况发生的可能性极小,没有假设的意义,可以用“也许”或“可能”替换;而连词性“万一”是说话人对某种主观上认为可能性极小的情况提出假设,可以用“如果”替换。“万一”所在的分句一定要有后续句来说明随之产生的结果,或面对此情况的做法、主张、希望,或者寻求建议。除此之外,还有两种方法可以进行鉴别:第一,移位法。位于句中的“万一”,如果能够移到句首,则为连词,它起到连接分词的作用,不能则为副词。第二,删除法。如果“万一”可以删掉,且删去后不会影响句法结构的合法性,则为副词。

三、“万一”的词汇化

(一)“万一”的词汇化

如前所论,“万一”来自“万分之一”,到汉代演变即已完成。例如:

(16)其存人之国也,无万分之一;其丧人之国也,一不成而万有余丧矣。(《庄子·在宥》)

(17)夫欲治之主不世出,而可与(兴)治之臣不万一;以万一求(不)世出,此所以千岁不一会也。(《淮南子·泰族训》)

(18)秋七月,诏曰:“……其令公卿有司,深以前世行事为戒。后嗣万一有由诸侯入奉大统,则当明为人后之义;敢为佞邪导谀时君,妄建非正之号以干正统,谓考为皇,称妣为后,则股肱大臣,诛之无赦。其书之金策,藏之宗庙,著于令典。”(《三国志·魏书·明帝纪》裴松之注)

(19)汉武帝乳母尝于外犯事,帝欲申宪,乳母求救东方朔。朔曰:“此非唇舌所争,尔必望济者,将去时,但当屡顾帝,慎勿言!此或可万一冀耳。”(《世说新语·规箴第十》)

例(16)中“万分之一”是表示数量的偏正短语,由于表达经济的需要,以及词汇双音节化的推动,“万分之一”有了三种简化形式“万分一、万分、万一”,三种形式并存一段时间后,“万一”在竞争中占据优势,得以凸显。例(17)中“万一”已凝固成词,表示数量极小,词义开始虚化,语义也融合为一个整体,基本凝固成一个双音词,表示所占极小的比例,是一种客观的抽象小量。例(18)中“万一”为连词,表示对某种未然的可能性小的情况提出假设;在语法功能上,以假设作为起点,目的在于关联出当出现这种情况后会产生什么结果、该采取何种行动或寻求某种建议的后续句;在句法形式上,由出现在句末的宾语或定语位置变为出现在假设条件分句的句首或谓语之前,必须依附于后续句而存在。例(19)中的“万一”为语气副词,它从宾语位置移至动词之前充当状语时,其语义和表述功能就发生了变化。其出现的上下文语境,语义上也包含[+未然]特征;句法上,它充当状语,但没有关联作用,不受后续句制约;表述功能上表示谓语动词发生的可能性小,同时也表达说话人的主观推测和主观愿望,带有主观性。“万一”的词汇化轨迹,图示为:

(二)“万一”词汇化的动因和机制

“万一”由“万分之一”省缩而来,从表数量到表可能性极小的情况,乃至发展成副词、连词,有如下动因和机制在发挥作用。

首先,语义演变。“万一”从表数短语到表极小量的抽象名词到假设连词、语气副词,再到表消极取向意义的名词,在这个演化过程中,“万一”的语法意义和语法功能发生了变化,但其中一个核心的语义因子一直没变,即[小][7]。该图梳理了一个“万一”语义演变的轨迹:

该演变图有如下几个问题:第一,将名词性的“主观认为可能性小的不利情况”的演变置于最后,即从副词、连词演变为名词,这不符合语法化的路径,准确地说,这是去语法化的演变路径。第二,认为“主观认为可能性小的语气”是由“主观认为可能性小的假设”演变而来的,即副词“万一”,是从连词“万一”演变而来的,这也违反副词→连词的常规演变路径。第三,认为从“抽象名词所占比例小”发展出“主观认为可能性小的假设”,即从名词“万一”发展成连词“万一”。“万一3”(连词)产生得较早,几乎与“万一1”(数词)同时产生,并且使用频率最高[2],“万一2”(副词)的出现要晚几百年,且用例也比较少,到现代汉语中用例才多些。对于“万一”的演变路径,我们将在后文详述。

其次,类推。“万一”的最初形式是“万分之一”,后来产生三种省略形式“万分一、万分、万一”,最终到东汉时期,“万一”脱颖而出,占绝对优势。但是这种表达方式,同早在先秦时期就存在的“十(什)一”(即十分之一),例如:

(20)故为国任地者,山林居什一,薮泽居什一,谿谷流水居什一,都邑蹊道居什一,恶田居什二,良田居什四,此先王之正律也。(《商君书·算地》)

(21)魏成子以食禄千钟,什九在外,什一在内,是以东得卜子夏、田子方、段干木。(《史记·魏世家》)

例(20)、(21)是古人表达十分之一的方法,即“什一”,“万分之一”以此类推,表达为“万一”,可见在构词法中,类推机制在发挥作用,尤其是类似的表达法,如分数的表达。

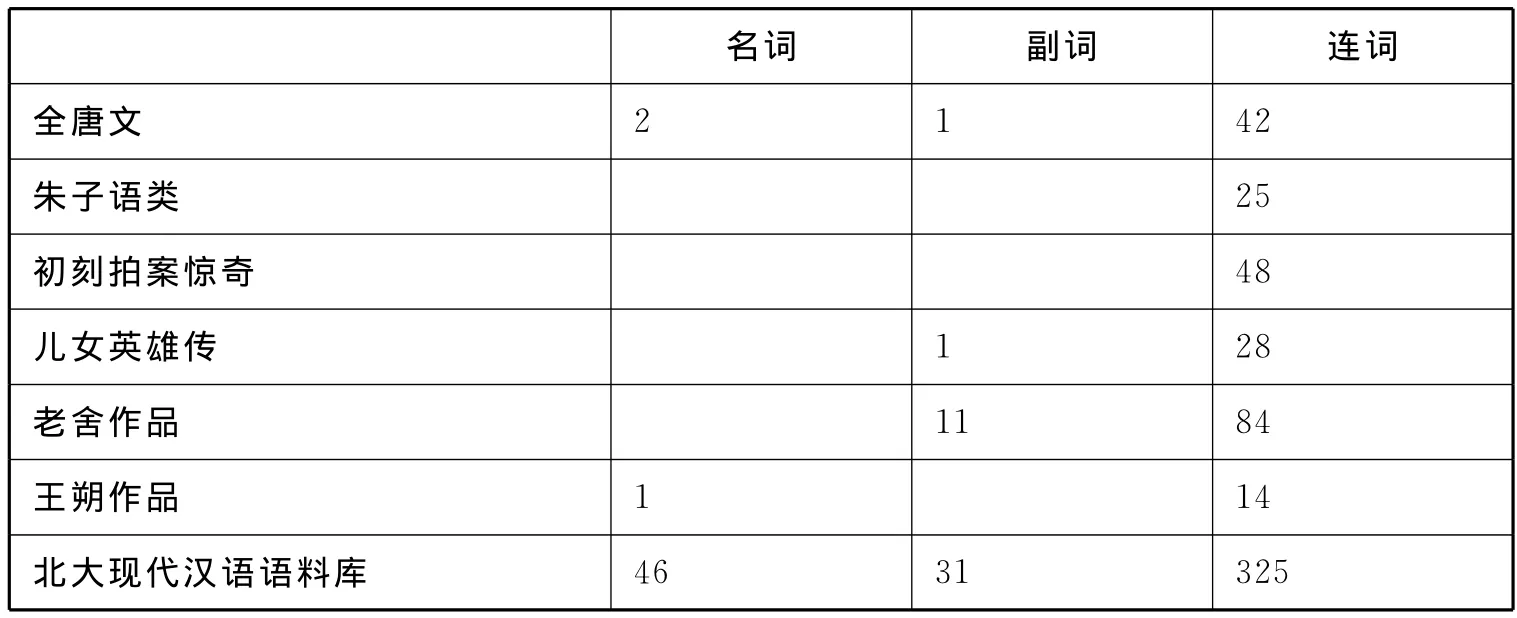

第三,高频使用。从历时角度,对“万一”的使用进行统计,列表如下:

名词 副词 连词全唐文2 1 42朱子语类25初刻拍案惊奇48儿女英雄传1 28老舍作品11 84王朔作品46 31 325 1 14北大现代汉语语料库

统计表明,从历时上看,搜集到的“万一”语料共计669例,其中连词用法出现的频率最高,达到599例,占89.5%;名词用法仅49例;副词用法31例。从唐代开始,“万一”就经常出现在不如意语境中,既有关联意义,也具有[+不如意]色彩。这也是《现代汉语词典》在给“万一”连词条目注释时,特别加以说明的。这种[+不如意]色彩影响了副词“万一”[+不如意]取向的频率,更为突出的是导致名词“万一”[+不如意]取向的形成。“万一”的[+不如意]意义与它的使用语境及其使用频率有着极为密切的关系。经常共存于单个词或短语的不同范畴,其取值的组合是无标记的,这种无标记的关联又称为“自然关联(natural correlation)”,它定义出的是原型意义;另一些频率低的组合则体现出程度不等的标记性。无标记项可以看作是心理计算上的一个“默认值”(default value),在没有特殊规定的情况下就以这个值为准。所以“万一”所具有的[+不如意]意义便成了它的原型意义,是无标记的,当“万一”结构出现在话语中时,被激活的应该是它的原型意义——[+不如意]意义。

四、“万一”的语法化

(一)“万一”的语法化

首先,从“万分之一”到“万一1”的演变。

“万分之一”是表数量的短语,后来经过省略,表达为“万分一、万分、万一”,最终使用较多的是“万一”,受到“什一”类推作用影响,用“万一”表达“万分之一”。《现代汉语词典》(第5版)“万一”条,注明它有两个名词用法,其一,相当于万分之一,表示极小的一部分;其二,指可能性极小的意外变化。例如:

(22)虽字流附响,万轸同起,分条散叶,离文析句,未或暨其万一也。竟陵王殿下,神超上地,道冠生知,树宝业于冥津,凝正解于冲念,若夫方等之灵邃,甘露之深玄,莫有不游其涂而启其室也。(《全梁文》)

(23)愿下相工,简其可否。如有万一,援不朽于黄泉矣。(《后汉书·皇后纪》)

由“万分之一”凝固而成的“万一”,仍表示“万分之一”,“笔墨不能形容其万一”中的“万一”也有此用法,引申表示某种现象/情况出现/产生的可能性小,几乎是微乎其微,但也不是没有发生的可能,如“不怕一万,就怕万一”,这是作名词的“万一”由数量上的极小引申为事物所占的比例极小,即“极小的一部分”,如例(22)。例(23)的“万一”处于宾语位置,表示“可能性极小的意外变化”,这种用法的“万一”,一般在句中作宾语,进入“V+万一”格式,其中的V多为“以防、防止、怕、有”等。

其次,从“万一1”到“万一2”的演变。

(24)汝疏云:泯然无际,如此甚佳,彼多猜,不可令万一觉也。(《全宋文》)

(25)不如面缚归金阙,万一皇恩下玉墀。(杜甫《青丝》)

(26)河堤还要加固,防止万一发生意外。(吕叔湘《现代汉语八百词》)

《现代汉语八百词》、侯学超主编的《现代汉语虚词词典》将“万一”归入副词兼连词。副词用法的“万一”一般用在谓语动词或主谓谓语之前,表示可能性极小的意外,体现了说话者对某一事件出乎意料的推测或预测。例(24)“万一”谓语核心动词“觉”之前,带有说话人的主观推测。同样,例(25)两句诗,是希望(仆固)怀恩早日归顺朝廷,朝廷可能给予他皇恩,它是由“万一”的“某种现象/情况出现/产生的可能性的极小,但也不是没有发生的可能”义引申而来,用以表达出说话者对某事物/件的一种推测/预测的语气——表示未然的出乎意料之事时使用。而出乎意料的事多是不好的、消极的事件,当然也不乏好事。它表达的是一种与正常或正在呈现出的状态不同的另外一种情况,或者是某事可能出现某种变化的语气。至此,“万一”的副词语义已经形成[3]。例(26)是现代汉语中的用例,“万一”是语气副词用法,表达说话人的主观推测,句中的核心动词为“发生”,“万一”修饰谓语动词“发生”。该句还有个特点,前面还有个动词“防止”,句中的“万一”可以删除,不影响句子的合法性,但删除后,说话人主观推测的意味就少了。

最后,从副词“万一2”到连词“万一3”的演变。

由名词“万一”引申可表达出说话者对某事物/件的一种推测/预测的语气——表示未然的出乎意料之事时使用。而出乎意料的事多是不好的、消极的事件,当然也不乏好事。而连词“万一3”则是表假设,推测往往是假设的前提,所以连词的产生源自副词“万一”,正是因为推测,所以它既可以假设积极的事件,也可以假设消极的事件,作连词用的语义是上承这一语义演变而来。“万一3”的语法意义表示它所引导的小句所假设的事情是主观上认为发生的可能性极小的,即用于人们主观上认为发生的可能性极小的非常态事情的假设,并隐含着某种非意志的非常态结果[1]。例如:

(27)3月份,我和另外几个女生想去考省广播学院的表演系。我回家努力和父母说,这是为自己留一条退路,万一我高考分数不够,还是可以留点希望的。(《中国北漂艺人生存实录》)

(28)信用卡也备受用户青睐,因为持卡人购物方便,加上能省却携带巨款的麻烦和危险;万一信用卡丢失或被盗,又能马上补发;还可以凭卡从发卡银行或公司遍设各处的机器取(借)款;特别是有些信用卡能在世界通行,非常方便。(1993年《人民日报》)

例(27)中的“万一”是连词用法,受到“万一”词汇意义的影响,“万一”引领的句子所述的一般是出现频率很低的异常情况或事件,可概括为“非常态”。这是跟常态相对的或相关的,发生可能性极小,但又存在现实可能性,说话人不能自主控制的非意志性的事情。如例中“高考分数不够”与“报考省广播学院的表演系”是相对的,可能出现的、少有的非正常状况,但在高考中难免会出现。同样例(28)“信用卡丢失或被盗”是相对的出现频率很低的异常情况,但也是不可避免的可能情况。所以这里的“万一”表示可能性极小的假设(多用于不如意的事),这是辞书对“万一”的解释,其实句中所假设的事情只是说话人主观上认为可能性极小,而按客观事理来看并不都是如此;《现代汉语词典》中还用括号特别注明“用于不如意的事”,但少数情况下这些事情对说话人来说却是有利的、如意的,说话人企望它发生。例如:

(29)黄敬曾想过万一有机会和蓝苹见面,那就大大方方的,不是爱人还是朋友。不必反目成仇,自己坦坦荡荡。当然,黄敬在北平也关心着上海的信息,蓝苹和唐纳的相爱、婚礼,他都是通过报刊新闻了解的。(王素萍《她还没叫江青的时候》)

(30)现在上面下来的人越来越少,所以来一个人我们就应该让他们留下一些可以作纪念的东西,万一他们以后高升了,绝对对西河镇没坏处,从这一点上讲,这也叫为子孙后代造福。(刘醒龙《分享艰难》)

例(29)中的“有机会和蓝苹见面”和例(30)中的“他们以后高升”,对于说话人来说,都是好事,而不是不如意的事情。虽然说话人自己也知道发生的可能性极小,但又认为不是完全不可能,就抱着一种强烈的期盼或侥幸心理,期盼得到偶然的好机会或有奇迹出现。

结合前面的分析,下面我们梳理“万一”语法化的演变路径:

万一3短语 名词 副词 连词表数量极小 所占比例极小; 主观认为可能 主观认为可能可能性极小的 性极小的语气 性极小的假设意外变化万分之一 万一 →万一 →■■■■■→1■■■■■2■■■■■

该演变路径表明,从“万分之一”到“万一1”的演变,是词汇化;从“万一1”到“万一2”的演变以及从“万一2”到“万一3”的演变,是语法化。

(二)“万一”语法化的动因和机制

第一,主观化。语义虚化是一种主观化(subjectification)现象,即在虚化过程中语义的演变,往往是某一功能/语义,在上下文的影响下,由命题的功能,变成言谈(expressive)的功能[8]。换言之,语义变成不再指客观的语境,而是指主观的(包括说话人)的观点,不再用作表述事物,而是用作满足话语结构的需要。在“万一”的演变中,是按照连词“万一3”到副词“万一2”路径进行演变,理由是“万一2”要比“万一3”产生得晚[2]。具体见罗荣华《“万一”的语法化》,该文举出的例子是《宋书》,仅有1例;该文举出的“万一3”最早用例是《三国志》。《宋书》全书一百卷,纪十卷,志三十卷,列传六十卷。作者沈约(441—513)根据何承天、徐爰等所著宋史旧本,旁采注纪,撰续成书。纪传部分成于南齐永明六年(488),诸志当成于隆昌元年(494)之后。全书以资料繁富而著称于史林,为研究刘宋一代历史的基本史料。《三国志》的作者陈寿(233—297),字承祚,西晋巴西安汉(今四川南充北)人,西晋史学家。《三国志》是西晋陈寿编写的一部主要记载魏、蜀、吴三国鼎立时期的纪传体国别史,详细记载了从魏文帝黄初元年(220)到晋武帝太康元年(280)六十年的历史。从成书的年代来看,《三国志》早于《宋书》。但是,语料考察发现,副词用法、连词用法的“万一”,都可在《宋书》中发现,例如:

(31)闻卿在任,未尽清省,又颇为殖货。若万一有此,必宜改之。比传人情不甚缉谐,当以法御下。深思自警,以副本望。(《宋书·刘粹传》)

(32)能择善者而从之,美自归己。不可专意自决,以矜独断之明也。万一如此,必有大吝,非唯讯狱。君子用心,自不应尔。刑狱不可拥滞,一月可再讯。(《宋书·刘义恭传》)

例(31)和(32)都是“万一”的连词用法,均是《宋书》中的用例,如果说《三国志》比《宋书》早,是“万一”不能从副词演变成连词,那么,我们在《三国志》中发现:

(33)天地反覆,未可知也。本所争者非私怨,王家事耳。与足下州里人,今虽小违,要当大同,欲相与善语以别。邂逅万一不如意,后可复相见乎!(《三国志·魏书·董卓传》裴注引《九州春秋》)

(34)后嗣万一有由诸侯入奉大统,则当明为人后之义;敢为佞邪导谀时君,妄建非正之号以干正统,谓考为皇,称妣为后,则股肱大臣,诛之无赦。(《三国志·魏书·明帝纪》裴松之注)

例(33)中的“万一”,归入表不定、推测的语气副词,类似的词语还有:“殆2、盖、故2、或、将2、莫1、岂1、容、傥(倘)1、脱1、必将、故当、或时、将必、容或、万一”等[9]。例(34)中的“万一”同样是表不定、推测的语气。

第二,句法环境的变化。

(35)安娜自然不会让母亲知道她和佐治来往,天德也会保守秘密(A),因为,万一被高太太知道(B),查究起来,天德就是罪魁祸首,因为是天德作介绍人的,所以,天德为了自己,也得加以保密(C)。(岑凯伦《合家欢》)

(36)蒋介石看到从梅苗到曼德勒间汤彭山脉一带山峦重叠,十分险要,对我说:“平满纳会战十分重要,必须鼓励将士一举击破日寇,进而收复仰光(A)。万一日寇后续部队增加(B),我军也不要勉强决战,退一步准备曼德勒会战,或把住这个山口(指梅苗、曼德勒间)与敌作持久战(C)。”(《中国远征军入缅对日作战述略》)

“万一”所在语段的基本语义结构模式为:A+(可是/因此/因为这样的话)[万一B+C]。A所表述的一般为现存的(或设想的)人或事物的通常状况,或者是按常情(或常理)有必要实施或不必要实施的行为,可概括为“常态/常情”。这是“万一”使用的语境条件(即语义背景)。例(35)中,与表假设的“万一”配合使用的,是表因果关系的关联词语“因为……所以”;而例(36)虽然没有出现组配的关联词语,但语义上还是表结果的。连词用法的“万一”,重在“假设”,通常位于前一分句之前,引导出充分条件(假定已经实现),后一分句说出结果。从语用上说,连词“万一”引导的分句一般在前面,前后是不能互换的。正是这样小句间的关联作用,使得“万一”的语法意义变为:表示它所引导的小句所假设的事情是主观上认为发生的可能性极小的,即用于人们主观上认为发生的可能性极小的非常态事情的假设,并隐含着某种非意志性的非常态结果。

(三)词汇化与语法化的区别与关联

出于研究的需要,首先,我们要对词汇化和语法化作出区分。它们是语言演变过程中的不同过程,无论是从演变的结果还是从演变的过程来看,都有区别。语法化的结果是增加语法单位的数量;词汇化的结果是丰富语言的词库。词汇化和语法化在诸多方面存在差异,判定一个演变的归属,要看它是否接近典型的词汇化或语法化演变。具体到汉语中,词汇化与语法化,词汇与句法的分界是非常模糊的,因此,一个变化过程到底是看作词汇层面的变化还是看作句法层面的变化是不容易一下判定的。对于具体的例子究竟怎样处理,要根据具体情况比照典型的词汇化和语法化过程作认真分析。对于词汇化和语法化的判定不仅仅是一个定名的问题,而且是可能牵涉到一系列的相关分析。能产性是我们理解词汇化和语法化的关键,从词汇到形态形成一个连续统,表示如下:

连续统上的范畴相关图式

即便如此,我们认为语法化和词汇化之间,有着较强的平行关系[10],归纳为:

(注:“+”表示具有该特征;“-”表示不具有该特征)

很明显,与语法化相比,词汇化受到语言过程各种类型的限制较少。对于为什么语法化会受到如此多的限制,并且具有跨语言的系统性的答案,需要从语法项的功能方面寻找。正如前面提及的,语法项是高度抽象的图示标记词,其主要功能是表达说话人对当前情境的看法或者让他人去做某事。因此,一个词项在被征用于旨在表达那样抽象的图示语法功能之前,它在内容上必须是(或已经变得)相对不明确的。一个模糊的过渡语境,其中新旧义都可能出现,是语法化的前提。典型地处于这种语境中有语法化潜能的词项,在意义上是相当不明确的,因而可以从语境的语用方面获得补充。一旦过渡语境中的语境语用在某一社团中变得突显,不同的意义和结构就可被说话者刻意使用或被听者所理解(重新分析)。如果这种创新被扩散到最低限度差异的新语境中(类推宿主扩展),并被其他说话者采纳(即约定俗成规约化),演变就产生了。扩展到新宿主导致类频率/能产性增加和例频率增加。例频率增加不仅是进一步语法化的结果,而且是进一步语法化的贡献者。

注释:

[1]张雪平:《“万一”的语篇分析》,《世界汉语教学》2009年第1期,第49页。

[2]罗荣华:《“万一”的语法化》,《宜春学院学报》2007年第1期,第74—78页。

[3]曹跃香、高娃:《“万一”和“一旦”》,《语文学刊》2005年第9期,第34—36页。

[4]柳士镇:《魏晋南北朝历史语法》,南京:南京大学出版社,1992年,第260页。

[5]董秀芳:《词汇化:汉语双音词的衍生和发展》,成都:四川民族出版社,2002年,第8页。

[6]王云路:《中古汉语词汇史》(上),北京:商务印书馆,2010年,第392—393页。

[7]邓瑶:《“万一”的功能差异及其演变动因》,《宁夏大学学报》2009年第6期,第90—93页。

[8]Traugott,E,C.1982From prepositional to textual and expressive meanings:Some semantic-pragmatic aspects of grammaticalization.In W.P,Lehmann &Y.Malkiel,eds.Perspectives in Historical Linguistics.Amsterdam:John BenJamins.

[9]高育花:《中古汉语副词研究》,合肥:黄山书社,2007年,第33页。

[10]Laurel J.Brinton & Elizabeth Closs Traugott.2005.Lexicalization and Language Change.Cambridge University Press.