第一个访问井冈山的外国友人

2012-02-26刘晓农

■ 刘晓农

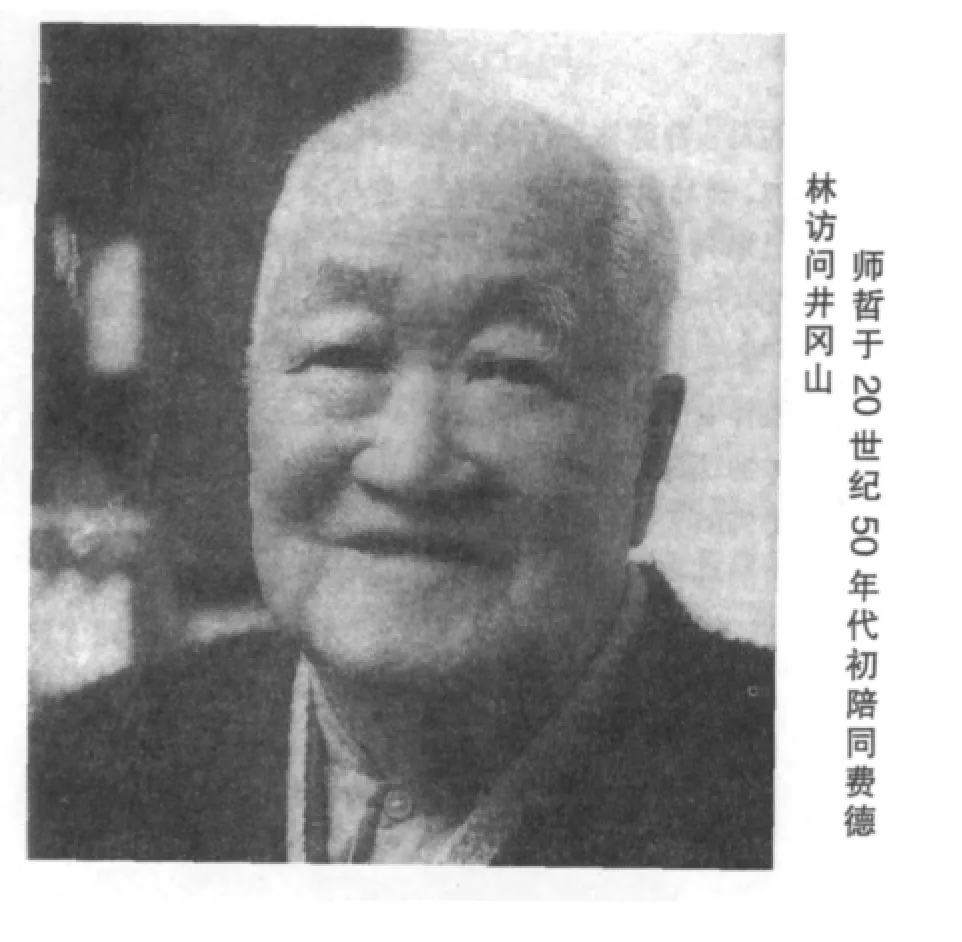

1949年10月,中华人民共和国宣告成立,苏联是最早承认我国的社会主义友好国家。在苏共中央和斯大林的关心下,苏方于1950年6月主动提出:派人帮助中国编辑出版《毛泽东选集》。中共中央成立了《毛泽东选集》编辑委员会之后,苏共中央指派著名汉学家、苏联外交部东亚司司长费德林为主任俄文翻译兼编委成员。同年7月起,费德林将其主要工作转到编辑《毛泽东选集》上面,与之打交道最多的是中共中央编译局局长师哲。

毛主席拍板,同意费氏上山

费德林在接触了毛泽东早期的著述之后,对于二战初期毛泽东最早的两篇文章《中国的红色政权为什么能够存在?》和《井冈山的斗争》,产生了浓厚的兴趣,他对文章中的许多闻所未闻的新名词,例如“工农武装割据”“赤卫队、暴动队”“红色政权”“十六字诀”等等,疑惑不解,非常想弄个明白。费德林以丰富的阅历和感知意识到:井冈山是中国革命的起源之地,是毛泽东领导中国革命最早进行探索的地方,应该到那儿去实地了解,以增强自己的理性认识。

费德林关于去井冈山参观的要求,中央编译局是不能决断的,问题被提到了中共中央,直至到了毛泽东那儿。或许是“井冈山”三字在毛泽东的感悟上唤起了一种深切的怀念,或许是费氏要求去井冈山的愿望感染着他的情绪,毛泽东点头说:“费德林要上井冈山,让他去吧。”毛主席的这一特批很快得到落实,有关方面决定由师哲陪同费德林上井冈山。中共江西省委在得到中央通知后,又传达到吉安地委。省委书记陈正人指示地委书记李立要亲自陪好毛主席的客人。

李立成了“高级向导”

费德林一行是1951年2月7日离开北京的,2月10日上午10时到达吉安。在吉安地委最早的接待部门白鹭洲交际处,李立站在门口迎候苏联贵宾。

众人在会客厅坐下后,通过师哲的介绍,李立认识了费德林。李立知道这位费氏在新中国成立前就在苏联驻华使馆任过职,对中国的情况相当熟悉,尤其对中国的文化有颇深的研究,一口华语也讲得较为流利,可以说是一名“中国通”。李立微笑着对费德林说:“我代表井冈山老革命根据地的人民,欢迎您的来访,也很高兴能够为您当一名向导。”费德林听说李立是参加过井冈山武装割据的当地人,大为兴奋,禁不住拉起李立的手称赞说:“你真了不起!有你同我们上井冈山,是我有生以来遇到的最高级的向导!”

李立安排苏联贵宾上山的路线,是从吉安到遂川县城,再由堆前、黄坳到井冈山。费德林等人乘汽车到了遂川县城,该县县长孙元法已按通知备好了七匹马,众人骑着马经草林、堆前到了黄坳,再徒步进硃砂冲。

硃砂冲,因这里的峭壁缝中流出硃砂色的泉水而得名。这座雄险奇秀的大山里,峡谷中林树茂密,悬崖间挂着急流飞瀑。一条只有一尺多宽的石板小路,是从石崖上人工打凿出来的,底下临着百丈深谷。在这样陡险的深涧小路上,不用说骑马,马匹牵都很难牵过,所以只能步行。费德林有生以来头一次走这么险要的山路,完全是一副胆战心惊的神情。到了陡险的地段,他根本开步不得,只能由李立拉着手,扶着崖壁一步步地摸着走。到了下坡的石板路,就坐在地上一个台阶一个台阶地挪动,目光不敢往下面看。这般多少有些狼狈的模样让人看了好笑,但又不能笑。费德林在“高级向导”的帮助下,花了将近一个小时才通过硃砂冲,再步行前往下庄、茨坪。当天接近天黑时分,一路走得精疲力竭的费德林、师哲等人终于到达茨坪,食宿在井冈山区委所在地。

体验“红米南瓜”的生活

第二天清晨7点多钟,已经恢复体力的费德林起床后,站在村口的小路上,眺望着罩在轻纱般山岚中的群峰,以及山上苍翠的林海。不久,他看见李立走过来,问道:“这就是井冈山?毛泽东的红军游击战争发源地?”李立告诉费氏:“这仅是井冈山的一个小部分,这块革命根据地的范围很大呢。”费德林听得连连点头赞道:“井冈山,了不起,了不起!”

这天的早餐,是区政府食堂精心安排的。费德林坐于八仙桌上首的左侧,这是首席客位,师哲坐在右侧。区政府请来了茨坪的农民李珍珠、李定珠两人专门上菜。头一道菜叫笋尖炖狸肉,是白嫩的笋尖炖着黑黑的狸肉。果子猓是井冈山顶尖的异兽,与山珍笋尖热炒,颜色反差鲜明,荤素合妙,香味扑鼻,味道绝好。另一道菜叫“酿豆腐”,即用炸得金黄色的豆腐块,填上一团和着肉沫的糯米饭,红白相间,再用竹笼蒸熟,油而不腻,口味极佳。费德林目光盯着这两道菜,犹如欣赏两件艺术品,久久忘了动筷子。经李立介绍后,才夹着吃起来。一入口情不自禁地叫好。待香甜的酒酿喝得差不多时,李珍珠送来每人一截烫热的竹筒,告诉大家这是米饭。费德林望着竹筒,有点迟疑,李立见状,拿过竹筒拔掉筒口上塞着的一团箬竹叶,用筷子扒出一团团红米饭。那种沁人心脾的香味,让人胃口大开。费德林看得睁大双眼,悄然大悟地“哦”了一声,伸出大拇指赞了一句只有师哲才听得懂的俄语:“妙!”

这餐饭,使费德林尝到了红米饭的味道,于是又向李立提出要吃当年红军吃的红米饭和南瓜汤,还要吃秋茄子,亲身体验红军的艰苦生活。李立告诉他说:当年红军吃的红米,那是红糙米,煮法也不一样。煮南瓜汤、烧秋茄子也是缺油少盐的。因为一天的伙食费用只有5分钱,一般的人是吃不惯的。费德林固执地说一定要让他吃几餐,李立只得答应了。

(4)疏水系统:疏水扩容器人孔门;所有与疏扩、疏水立管相连的管路及阀门;疏水冷却器疏水、锅炉启动疏水及除氧器溢放水至凝汽器管路及阀门。

这天中午,区政府的食堂专门做了基本符合当年红军5分钱伙食标准的红米饭、南瓜汤,还有一盘叫“苦斋”的野菜。这一餐,费德林倒是吃下去了,饱不饱就不清楚了。到用晚餐时,他的食欲大打折扣。到第二天中午,他根本吃不进食堂准备的饭菜,勉强扒了几口饭。晌午过后,费德林就感到饿得慌,李立见状心中会意,对费氏说:“您尝了味道就行,晚上不吃红米、南瓜了。”费德林闻言,有些不好意思地点头微笑了。

李立同志在回忆中对笔者讲到:费德林还要体验红军的“干稻草——金丝被儿”的生活。第三天入夜,他不知通过哪个农民弄来一大捆干稻草,嘴里还哼着才学会的红军歌谣:“……干稻草,软又黄,金丝被儿盖身上……”李立与师哲等人不明白费氏要干什么,由着他去。不长的时间,费德林用稻草给拾掇好一个稻草铺,然后钻了进去,只露出一个脑袋,还对站在门口的李立挤眉弄眼地说:“李书记,你看我像一个红军战士吗?”

李立“嘿嘿”地笑,说了一句:“您先睡吧。”

茨坪的冬天,晚上格外冷。和衣而睡的费德林才睡了不到半个钟头,就冻得再也睡不着了。他找来了衣服压在稻草上面,依然抵不住寒气,先是牙齿捉对儿打架,后来干脆呻吟般哼出声音。不到晚上11点,他嘴里咕嘟了一句什么,爬起来,悻悻地钻回到床上的被窝里。

第二天清晨,费德林又在村口遇到李立,费氏忘不了昨晚睡觉的情况,对地委书记摊开手,耸耸肩,口里“唔”了一句,有些不好意思地笑着说:“李书记,昨晚的‘金丝被儿’可不好睡呀,可见红军的生活是多么艰苦!”李立友好地一笑,回道:“您一下当然不能适应,当年红军的官兵都是这样,所以毛主席在文章中写到,红军是苦惯了的。”

访问井冈山的农民

费德林上井冈山的目的,是了解毛泽东主席和红军革命实践,对一些斗争遗址进行实地考察。在茨坪的三天内,费德林除了由区政府连续召开群众座谈会,还上门找农民交谈。他在店上村去过李珍珠、李定珠、黄观莲等七八户农民的家门。这些农民是平生第一次看见黄头发、蓝眼睛、高鼻子的“苏联老大哥”,都感到稀奇。特别是费德林还能说中国的普通话,更让大家觉得奇怪。大家对于费氏的发问都能尽其所知,友好作答。费德林所问的问题都涉及井冈山的斗争历史。例如:毛泽东带领秋收起义部队什么时候上的山?朱德的部队又是如何上井冈山的?毛泽东、朱德、陈毅等人相互之间的关系怎么样?红军的起居饮食怎么样?在哪些地方与国民党军队打过大仗?还包括彭德怀红五军以及袁文才、王佐队伍的状况,等等,都问得非常具体,并记录下来。井冈山的农民讲的是客籍话,费德林听不懂,就由李立翻译给师哲,再由师哲翻译成俄语。每一句话都要经过两个人,这可忙坏了李立和师哲。

除了座谈,费德林还由李立陪同,来到大井、小井,上门访问一些群众。费德林在小井村瞻仰了红军烈士殉难处,他从几个农民的讲述中,了解到一段震撼心灵的史实。

那是1929年1月29日下午,国民党军队胁迫一个痞农带路,从滚子坳攀登悬崖翻过金狮面高峰,然后沿着小溪下山,插到了小井。敌军首先包围了红军医院,把130多个轻重伤病员赶到一块稻田里,在四周架起机枪。敌军团长宣布说:只要口头声明不当红军的,站到一边,发给银洋放走,不声明的马上处决!任凭这个团长跳着脚叫喊了几十遍,红军伤员们始终沉默着,没有一个人站出来。敌人的机枪终于响了,伤员们全部倒在血泊里,鲜血染红了那块稻田,又流到溪水里……

费德林被深深地感动了,眼里闪着泪花,高大的身子在微微颤动,弯腰向烈士们殉难的地方鞠躬致哀。

这天在小井的时候,来到一户姓温的农民家,费德林看见屋里的桌脚上拴着一只活蹦乱跳的毛色金黄的小猴子,便蹲下来逗着小猴子玩,久久地不愿起身,那样子喜爱得不得了。李立将这情况看在眼里,走的时候,与温老乡商量,用3块钱买下猴子,送给费德林。费氏竟把猴子抱在怀里,高兴得像个大孩子,连声用俄语自语着什么。

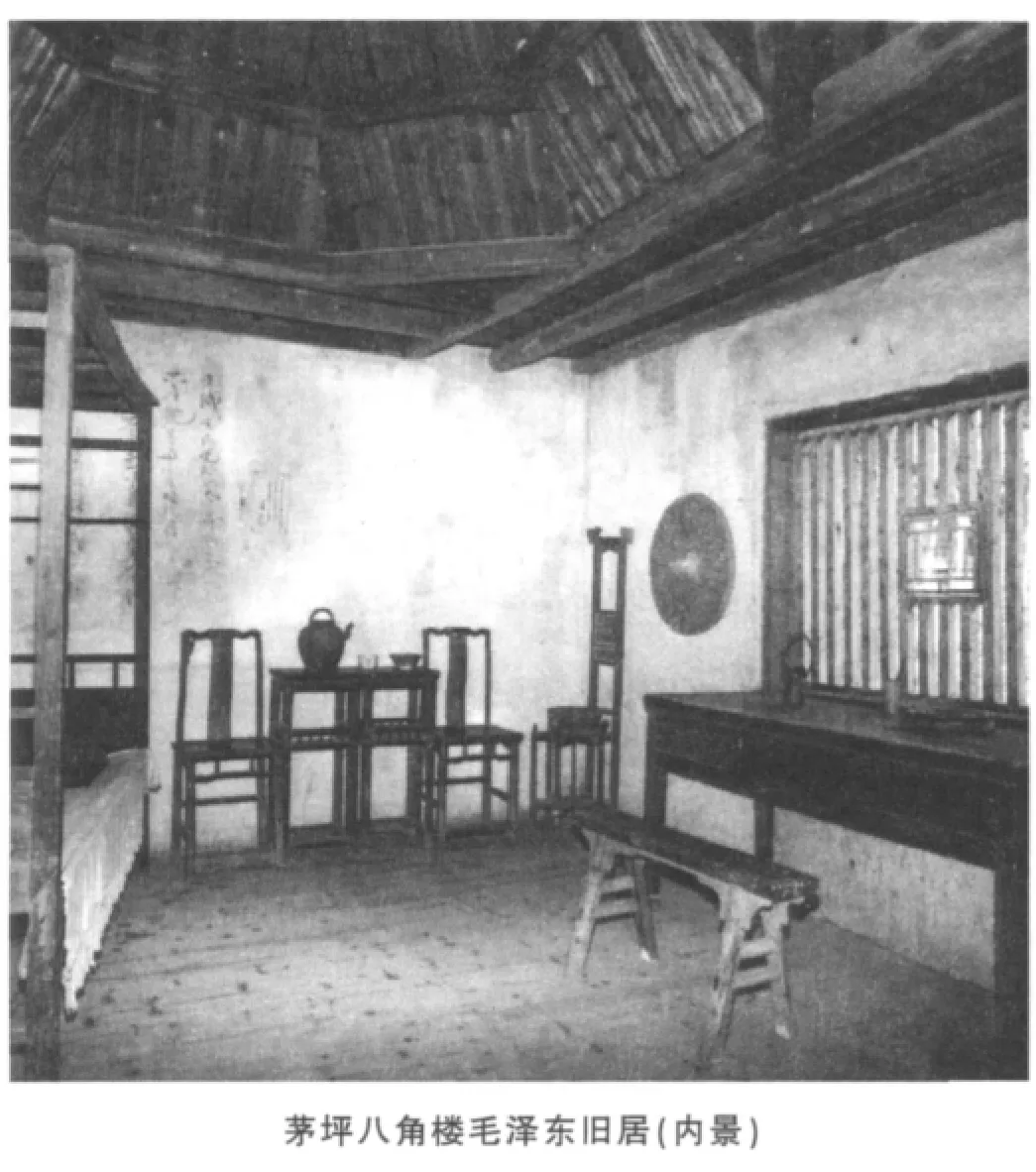

登上茅坪八角楼

费德林在找群众访问、出席座谈的期间,以及听李立的介绍,了解到当年湘赣边界武装割据的中心区域在宁冈,而象征着“心脏”的党政军机关又是在茅坪,毛泽东、朱德在茅坪居住的时间最长。因此,提出要到茅坪参观。

2月15日上午,费德林由师哲、李立陪同,骑马翻过黄洋界前往茅坪。众人走到小井上去的油路坑时,发生了一件令费氏跺脚表示惋惜的事情:在一处坡度陡峭的地方,费德林的马前蹄打滑,虽然没有把他从马背上掀下来,却使他抱在怀里的小猴子滑掉在地上。马一收脚,再踏出去时正好踩在猴子腿上,只听得“叭嚓”一声,踩断了猴腿。小猴痛得吱吱叫唤。费德林下马后不住地埋怨着,惋惜得不得了。李立与师哲在一旁相劝,费德林才恋恋不舍地把受伤的猴子放归山里。他向李立他们表示:小猴子不是断了腿的话,他一定要带回到苏联去。

费德林一行来到茅坪后,参观了200米之内的6处重要革命遗址,其中有八角楼毛泽东旧居、朱德旧居。费德林对这些保持了原貌的遗址,表现出极大的兴趣,看得出神,问得详细。在八角楼毛泽东旧居,他凝望着那个三层八角型的天窗,再端详那盏竹筒青油灯,很长时间沉默无语。七八分钟之后,他才向李立等人倾吐了心中的感慨。李老回忆说:费德林肃然起敬地讲到,毛泽东同志真伟大!斗争环境这么艰苦,他还在燃着一根灯芯的油灯下挥笔疾书,写下了两篇著作,以革命理论指导斗争实践。中国革命正是在他的武装夺取政权、农村包围城市的理论指导下,才取得了胜利。费德林还感慨道:我这次来井冈山,有这么一个体会,觉得中国的革命斗争条件,比苏联共产党推翻沙皇,建立苏维埃政权的十月革命,要艰苦得多!

感受井冈山人民的质朴热情

费德林等人在茅坪吃过中饭后,前往宁冈县的县城龙市,因为龙市是朱德带领南昌起义军余部与毛泽东的秋收起义部队会师的地方,所以费氏一定要到实地看一看。

2月15日下午,宁冈县县城龙市一片欢腾。县城居民听说苏联老大哥费德林前来龙市,欢欣雀跃,敲锣打鼓,3000多人自动列队,从县城的龙市小学(即现在的建筑公司)一直排到彭家村前等候费德林的到来。下午3时许,费德林一行一到龙角头,见前方一队人群列队等候就立即下马,向欢迎的人群挥手致意。这时,队伍中响起了嘹亮的歌声“嘿啦啦啦啦嘿啦啦啦,天空出彩霞呀,地上开红花呀,苏联老大哥呀,帮助咱们建设新国家呀……”歌声此起彼伏,回荡在罗霄山脉中段的山城上空。费德林等人深切地感受到井冈山人民欢迎客人的热情。

费德林等人骑马从龙市来到新城时,已是下午4点多钟了。众人与前来送行的新城区区委书记赵义芳等人告别,取道新七溪岭前去永新。当他们登上七溪岭之巅望月亭,在这座当年朱德军长指挥七溪岭大捷的亭内浏览过后,继续下山时天色渐渐地暗下来,连那些高过膝盖的石阶路也有些看不清了。李立心里有些着急,不时提醒着费德林走路时小心,并时常去扶他。当他们走到泰山亭时,天色更暗,已看不清山路。正当李立等人不胜焦急之时,忽然看到下山的路上出现了几个火把,接着火光越来越多,就像一条火龙顺着小路蜿蜒而上。李立见状大喜,对费德林等人兴奋地道:“永新县委的同志接我们来了!”

不长的时间,“火龙”到了亭子跟前,李立上前一看,果真是永新县委书记田家丰和县长马健带人来接他们。田家丰等人下午接到宁冈县委的电话通知,便带人往七溪岭这边迎了过来,走到秋溪时,看见天时不早,连忙进村,找农民们张罗火把,然后一路寻找“苏联老大哥”。此情此景让费德林感动不已。

有了火把,下山不成问题了。费德林望着跳动着的长长“火龙”,由感而发地对走在一旁的李立说:“李书记,看见这些火把,我想起了毛主席‘星星之火,可以燎原’的话,这是革命的真理呀!”

从七溪岭山脚下的龙源口到永新县城,还有30华里。费德林他们只要走到有村庄的路上,就在村口看见许多群众手举火把,燃放鞭炮,绽开一张张笑脸,热情地迎接“苏联老大哥”。这种诚挚感人的场面,是费德林从未见过的,他激动得口里喃喃自语,并忘不了向这些农民招手致意,用汉语说着感谢的话。

永新也是井冈山革命根据地的重要组成部分,许多重大事件——三湾改编、龙源口大捷、三打永新、永新联席会议等,都发生在这个县。第二天,田家丰书记和马健县长,陪同费德林在县城参观了几处革命遗址,与几位参加过长征的老干部见面交谈。晚上,永新县委以盛宴欢迎苏联客人的到来,餐桌上有永新颇享盛名的“红烧狗肉”。虽然作料放得很辣,可费德林吃得津津有味,一边用手帕擦去额头的汗珠,一边用俄语、华语交杂着对菜肴赞不绝口。当晚,费德林一行在永新住宿。

情意真挚的送别

2月17日,费德林一行来到吉安。李立与地委的其他领导研究了为费德林井冈山之行的送别方式。地委交际处从仓库里选出一张质地良好的华南虎虎皮,委托费德林带给斯大林。虎皮用精制礼品盒盛装,盒盖上写着“送给尊敬的斯大林元帅”几个字,落款为“井冈山人民赠”。赠送给费德林的礼品,是3张上等的狸猫皮,这其中含有弥补那只小猴子遭意外而遗憾的成分。另外挑选了几样土特产。费德林对这些礼物非常喜欢,在晚上的话别茶话会上,以诚挚的感情表示了他真诚的谢意,一再与李立握手,还和他紧紧地拥抱。

2月18日,费德林和师哲等人乘车离开吉安前往南昌。“苏联老大哥”费德林,成为新中国成立后第一个访问井冈山的外国友人。

师哲晚年回忆说:“这次访问井冈山使我和费德林对毛主席的生平及其思想有了更高一层的认识。这无疑有助于我们对《毛泽东选集》翻译工作的进行。”

费德林对这次井冈山之行,留下终生难忘的印象。他后来回到苏联,在所出版的一本书当中,详细地写到在井冈山的所见所闻,字里行间,充满着对毛泽东主席和中国共产党的高度赞扬,洋溢着对井冈山人民的深情厚谊的赞美。