游离骨间背侧动脉穿支皮瓣在手部软组织缺损中的应用

2012-02-23江峰刘雪涛

江峰,刘雪涛

(1.安徽医科大学附属安庆医院手外科,安徽安庆 246003;2.解放军第八十九医院创伤骨科,山东潍坊 261021)

2008年5月至2011年4月,对 8例手部中小面积皮肤缺损患者,应用游离骨间背侧动脉单一穿支皮瓣进行修复,术后疗效满意,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本组共 8例,男6例,女 2例;年龄最小20岁,最大65岁,平均42岁。损伤原因:滚筒碾压伤4例,电锯切割伤2例,机器绞伤2例,其中第1掌指关节桡背侧皮肤缺损合并关节开放性脱位 3例,手指掌侧皮肤缺损 2例,手指背侧皮肤缺损合并肌腱断裂1例,手指侧方皮肤缺损2例。皮肤缺损面积为3.0cm×1.5cm~7.5cm×3.0cm。2例急诊一期行皮瓣修复术,其余 4例先行清创,亚急诊行皮瓣修复术。

1.2 手术方法

1.2.1 清创术 彻底清除创面污物及坏死失活组织,修整肌腱两断端,分离手背桡神经浅支或手指掌侧指固有神经,桡动、静脉及头静脉或一侧指固有动脉、指背侧浅静脉,分离标记后备用。

1.2.2 皮瓣的设计与切取 供区选择在患肢的前臂远端,上肢外展 70°,前臂旋后位,以肱骨外上髁与尺骨小头桡侧缘画一连线,其中下2/3为前臂骨间背侧动脉的体表投影,用多普勒在前臂背侧远 1/3处沿此轴线探测1~2支皮支血管并标记,按创面形状、大小放大0.2 cm设计好皮瓣。在臂丛麻醉下,上臂上气囊止血带,先切开皮瓣的尺侧缘,显露辨认穿支动脉,并加以保护,确定尺侧腕伸肌与小指伸肌后,小心分离,显露肌间隙走行的骨间背侧血管,保留少许筋膜与肌间隔,切开桡侧缘时,于深筋膜浅层钝性分离,辨认前臂后侧皮神经入皮瓣的分支,向近端游离到足够吻合长度标记、切断。沿肌间隙向近端游离血管蒂至足够吻合长度,松止血带,予血管夹阻断骨间背侧血管的远端,观察皮瓣血液循环 5min后,如果皮瓣颜色无苍白及淤血征象,说明皮瓣血供良好,此时可切断结扎血管远端。近端视创面血管情况决定切取血管蒂的长度,切取过程中需边分离边与皮下组织固定几针,防止撕脱,也可切取前臂中与皮瓣相连的表浅浅静脉一根,增加皮瓣的血液回流,供区创面直接缝合。将皮瓣与受区皮肤缝合数针固定,在 10倍显微镜下将骨间背侧动脉与桡动脉分支或与指固有动脉残端行端端吻合,也可与桡动脉端侧吻合,伴行静脉及表浅静脉可于手部掌侧浅静脉或手背皮下静脉吻合,前臂后侧皮神经可与桡神经浅支分支或指固有神经吻合,松止血带,确认皮瓣血运良好。若穿支血管的口径和长度允许,可直接切取穿支血管进行吻合,术中保护好骨间背神经,切取皮瓣时可据皮穿支的位置上下调整皮瓣切取的位置。

1.2.3 术后处理 患肢石膏托固定制动2周,常规抗感染、抗痉挛、抗凝、保温对症支持治疗,及时换药,监测皮瓣血运,防止血管危象发生。

2 结 果

本组8例,术后皮瓣全部成活,创面一期愈合,术后随访3~12个月,平均9个月,皮瓣色泽、质地、弹性良好,皮瓣无明显臃肿或挛缩现象,手功能恢复优良,感觉良好,外形满意。按中华医学会手外科学会上肢部分功能评定试用标准评定[1],优6例,良2例。无骨间背侧神经各运动支损伤的表现,供区也仅留有线状瘢痕。

3 典型病例

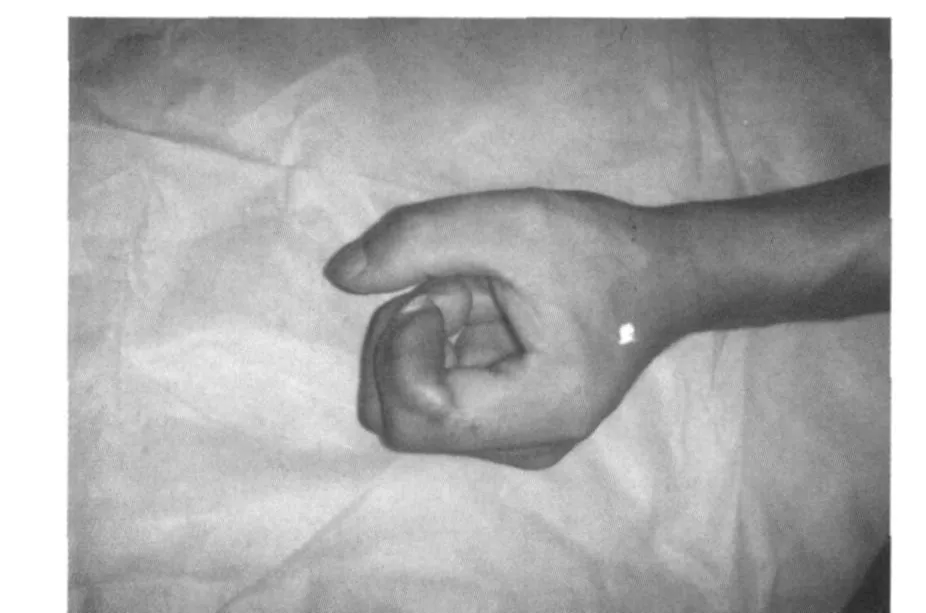

病例一,62岁男性患者,因左手拇指电锯切割致皮肤缺损骨外露5h入院。检查:左手拇指掌指关节桡背侧皮肤缺损约5.0cm×3.0cm大小,拇短伸肌腱止点连同骨片自近节指骨基底撕脱,近节指骨部分骨质及关节囊缺损,第一掌指关节半脱位,骨质、关节、肌腱外露。临床诊断:a)左拇掌指关节桡背侧皮肤缺损;b)左拇掌指关节半脱位;c)左拇短伸肌腱止点断裂。予急诊行清创拇短伸肌腱止点重建术,亚急诊设计同侧前臂骨间背侧动脉穿支皮瓣带部分尺侧腕伸肌腱和肌间隔修复缺损创面和重建关节囊,骨间背侧动脉近端与桡动脉分支端端吻合,皮瓣浅表静脉与头静脉端侧吻合,骨间背侧动脉伴行静脉与桡动脉腕背支的伴行静脉吻合,前臂后侧皮神经与桡神经浅支的分支吻合。术后三抗、创面换药、石膏托外固定制动对症治疗,皮瓣质地、外形良好,供区仅留线状瘢痕,手功能恢复良好(见图 1~4)。

图1 左拇桡侧术前创面大体照片

病例二,23岁男性患者,系滚桶挤压致左示指中远节桡掌侧皮肤缺损急诊入院。检查:左示指中远节桡掌侧皮肤缺损约4.0cm×2.5cm大小,桡侧指动脉指神经部分缺损,指甲完整,指体血运良好。亚急诊设计同侧前臂骨间背侧动脉穿支微型皮瓣修复创面,穿支动脉与桡侧指动脉残端进行吻合,静脉及分支与指背侧二根皮下静脉吻合,前臂后侧皮神经与桡侧指神经吻合。术后常规三抗、外固定制动、监测皮瓣血运对症治疗,2周拆线出院,皮瓣恢复良好,外形功能均满意(见图5~8)。

图2 皮瓣设计示意

图3 血管吻合前大体照片

图4 术后外形及功能示意

4 讨 论

手部外伤的复杂性决定了手部软组织缺损修复方法的多样性,传统的有游离植皮、带蒂皮瓣移位术、游离皮瓣移植术,据“受区修复重建好,供区破坏损伤小”的组织移植原则,发展到目前的游离穿支微型皮瓣修复术,使手术的适应证大大扩大。穿支皮瓣是指仅以管径细小(0.5~0.8cm)的皮肤穿支血管供血的皮瓣,是显微外科皮瓣移植的新发展。每个人体平均有口径大于 0.5 mm的筋膜皮肤穿支血管约 374个,大多数位于躯干部,在前臂就约有37支,均有可能成为潜在穿支皮瓣。自从 Zancolli等[2]及路来金等[3]先后报告骨间背侧动脉逆行岛状皮瓣修复手部软组织缺损以来,此皮瓣被广泛应用于临床,因传统的骨间背侧动脉岛状皮瓣血管蒂长度的限制,此皮瓣不易用来修复手指的皮肤缺损,而采用游离移植的方法,则可修复手部各部位的中小面积皮肤缺损,并可以通过桥接指动脉的方法解决了指动脉合并皮肤缺损修复的难题,有着广泛的适应证。

图5 示指桡侧皮肤缺损

图6 皮瓣设计示意

图7 血管吻合前大体照片

图8 术后 5个月外形及功能示意

4.1 该皮瓣设计的解剖学基础 骨间背侧动脉在前臂发自骨间总动脉,穿过骨间膜与斜索之间至背侧,经旋后肌与拇长展肌之间,在前臂伸肌群浅、深两层间下行,在前臂下段走行于小指伸肌与尺侧腕伸肌之间。动脉起点处外径为(1.4± 0.2)mm,末端外径为(0.7±0.1)mm,骨间背侧动脉在前臂走行中发出5~13条皮支,皮支以上段多见,较粗的皮支外径为(0.4±0.1)mm。皮瓣的静脉有深、浅2组,深组常有2条与动脉伴行,主干动脉伴行静脉外径为(0.8±0.1)mm,皮支静脉外径为(0.5±0.1)mm。浅组静脉在前臂背侧浅筋膜内有多条,外径在1 mm左右。前臂后侧皮神经走行与骨间后动脉方向一致,在上段外径约为 0.6mm,此神经可供吻合使用。

4.2 本皮瓣的优缺点 通过临床实践,我们体会该皮瓣具有较多的优点:骨间背侧皮瓣皮肤质地好,厚薄适中,皮色与手部相一致,血管恒定,解剖变异小,切取方便;有两组静脉,且不损伤主要血管,血管蒂长且和指固有动脉相当,吻合方便;术后外观满意,耐磨,皮瓣包含有神经,对手指有伴神经、动脉、静脉缺损,可一次性修复,效果明显优于静脉皮瓣;可在同一臂丛阻滞麻醉下完成手术,术后患指的外形、功能良好,治疗周期短,无需特殊固定;皮瓣的抗感染能力强,成活率也高,可以解剖成带肌腱、骨组织的复合瓣,一次性修复手部多种组织的缺损[4]。缺点:供区皮瓣位于前臂的背侧,术后留有不同程度的色素沉着及瘢痕,影响美观,同时要具备较高的小血管吻合技术。综上所述,游离骨间背侧皮瓣是修复手部中小面积缺损的一种理想皮瓣。

4.3 术中操作及注意事项 为了获得预期的良好临床效果,我们认为,手术应注意以下几点:a)术前严密的手术方案设计,仔细分析创面缺损的部位、面积及形状设计好皮瓣,在前臂中下段应用多普勒血流超声仪监测穿支血管的存在,明确其位置、走行及血流情况。b)术中彻底清创,无创操作,创面附近找到可供吻合的指固有动脉或指总动脉,相应的静脉和神经解剖好标记备用。c)切取皮瓣时,应先沿一侧切开,并游离至肌间隙,找到皮支后,要重新调整皮瓣的位置,解剖皮支要仔细认真,同时避免损伤桡神经深支,术中应加强保护。d)为保证皮瓣有良好血供,切取时可带两组静脉,除骨间背侧动脉伴行的两条静脉外,可带一条进入皮瓣的体表浅静脉,为建立皮瓣的感觉可切取前臂后侧皮神经供术中吻合使用,应多吻合几条血管,尤其是静脉,且要避免吻合的血管有张力或迁曲,同时血管吻合口应尽可能远离创面。

[1] 潘达德,顾玉东,侍德,等.中华医学会手外科学会上肢部分功能评定试用标准 [J].中华手外科杂志, 2000,16(3):130-135.

[2] Zancolli EA,Angriani C.Posteriorinterosseous island forearm flap[J].J Hand Surg(Br),1988,13 (12):130-135.

[3] 路来金,王首夫,付忠国,等.前臂骨间背侧动脉逆行岛状皮瓣在手外科的应用[J].中华显微外科杂志, 1988,10(11):71-74.

[4] 王炜.整形外科学 [M].杭州:浙江科学技术出版社, 1999:167-168.