大底盘双塔连体复杂高层结构的连接体设计

2012-02-09杨经纬杨佑发

杨经纬,杨佑发

(1四川省建筑设计院,四川成都 610017;2重庆大学土木工程学院,重庆 400045)

大底盘双塔连体复杂高层结构的连接体设计

杨经纬1,杨佑发2

(1四川省建筑设计院,四川成都 610017;2重庆大学土木工程学院,重庆 400045)

大底盘双塔连体复杂高层结构是一种新型结构形式,其连接体是大底盘双塔连体复杂高层结构的重要组成部分。连接体可以是架空的楼面,也可以是架空的连廊;可以是一层或者多层;可沿结构竖向设置一道或者多道。连接体自身受力一般都很复杂,对结构的整体受力性能影响较大。结合工程实例,该文对连接体的基本结构形式进行了介绍,并对各种结构形式的受力特点进行了分析,讨论了连接体的连接方式对大底盘双塔连体结构的抗震性能影响,最后利用ETABS有限元分析软件对9种结构布置方案进行了计算分析比较,并结合建筑立面和功能的需要,最终选择出了最优方案。该文可供建筑结构设计人员在进行此类复杂结构的连接体设计时参考。

大底盘多塔;连体;复杂高层结构;

大底盘双塔连体复杂高层结构是将两个塔楼布置在一个大底盘上,通过架空连体将多个塔楼连成一个整体的一种复杂结构形式[1]。现行《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010[2]和《建筑抗震设计规范》GB5001-2010[3]分别对大底盘多塔楼、连体的结构设计进行了一部分的相关规定,但对此类复杂高层结构的设计还未详细涉及。此类复杂高层结构属于超限高层建筑,超限高层建筑结构在施工图设计前,都应进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查。结构设计师在进行此类复杂高层建筑结构设计时常常会遇到意想不到的难题和挑战。本文正是以此种复杂高层结构形式的连接体作为研究对象,为科研工作者和工程设计师们在进行此类复杂高层结构的连接体设计提供参考。

1 连接体的结构形式

连接体的结构形式主要有以下几种:

1.1 普通桁架式连接体

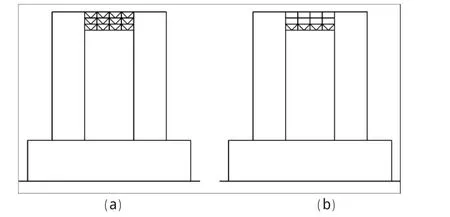

桁架结构是由很多轴向受力杆件组成,相连接的杆件之间形成三角形,组成几何不变体系。它是一种比较好的结构体系,具有承载力高、重量轻、抗震性能好、延性好等优点,在大跨度结构中比较常用(图1.a)。根据建筑方案的要求,连接体常需要设置为单层、双层和多层等各种形式。连接体为多层时,可仅把最下面一层或几层做成桁架,起转换的作用,上面几层可为普通框架结构,通过下部几层桁架转换(图1.b)。

图1 普通桁架式连接体

1.2 空腹式桁架连接体

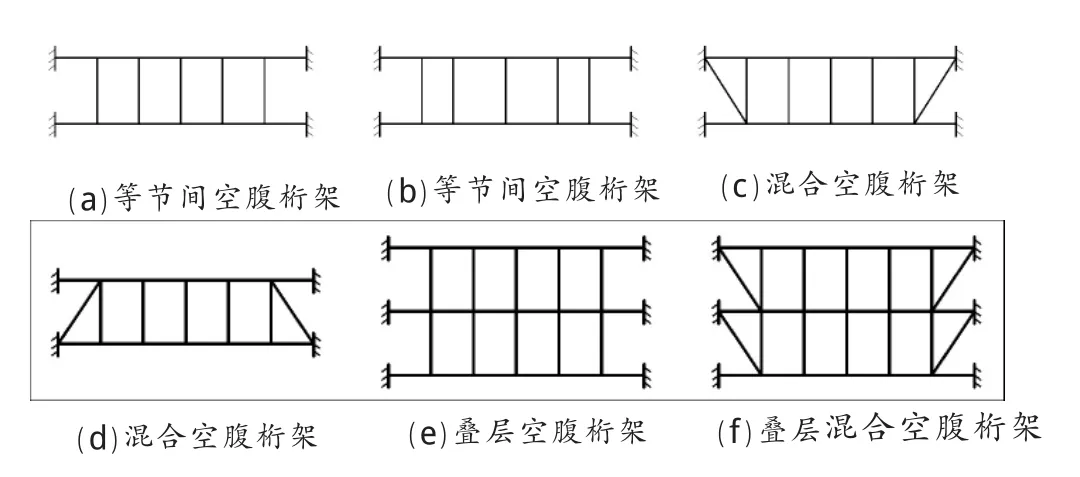

普通桁架式连接体由于存在许多的斜腹杆,使它在工程应用中存在一定的局限性。连接体楼层,建筑功能上往往需要开很多的窗户,不希望有太多的斜杆,否则会影响使用。此时可采用空腹桁架结构(无斜腹杆)。空腹桁架由各节点均为刚接而构成几何不变体系,其超静定次数远远大于一般桁架结构。在荷载作用下,空腹式桁架的各杆件表现出更多的梁柱受力特点,各杆件以弯曲为主,存在较大的弯矩和剪力。空腹桁架有以下几种形式,如图2。

图2 空腹桁架的类型

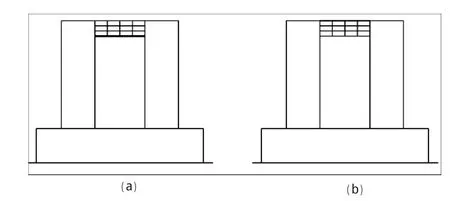

1.3 托梁、吊梁式连接体

连接体与复杂高层结构的转换层有一定的类似之处。同梁式转换层一样,连接体可采用一根大梁来承担其余框架质量以及外荷载。大梁可位于连接体的最低部,即托梁式连接体(图3.a);大梁也可位于连接体的最顶部,即吊梁式连接体(图3b)。

图3 托梁、吊梁式连接体

托梁、吊梁式连接体的结构形式相对简单,大梁受力明确,楼板受力小;无斜腹杆,施工方便。在此连接体中,托梁和吊梁往往内力很大,导致梁截面很大,设计存在困难,建筑空间的利用受到限制;此外,这根大梁刚度和自重很大、造成连接体附加竖向刚度突变较大,特别是连接体位置较高时,对抗震更加不利。实际工程中常常可将托梁和吊梁结合起来运用。

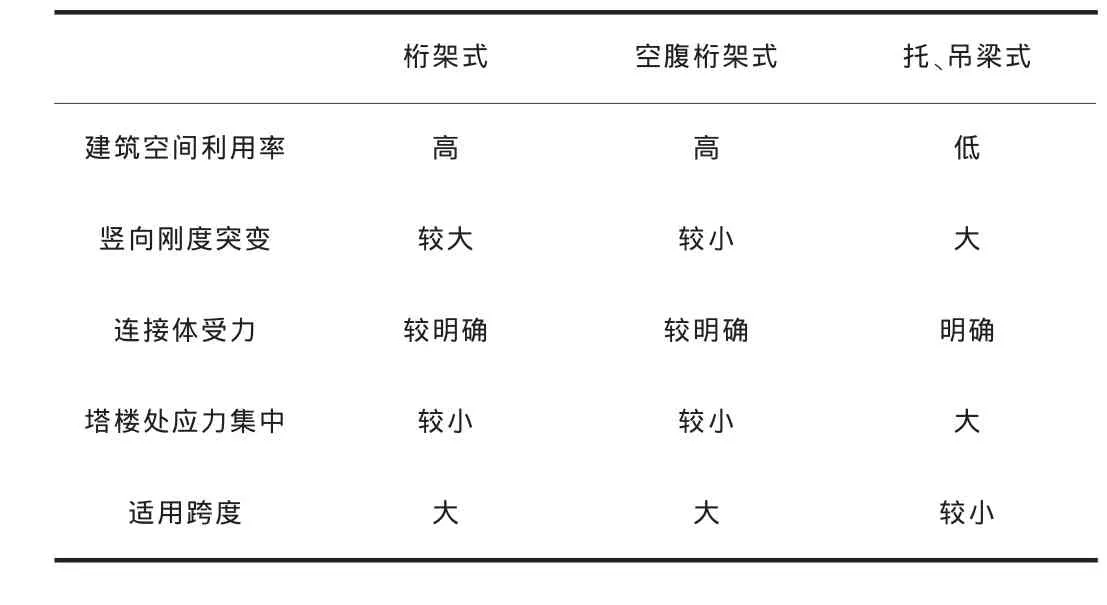

各种连接形式自身特点的对比和适用情况归纳于表1:

表1 连接体形式的特点对比

2 连接体的连接方式

2.1 刚性连接

此种连接的连接作用最强。它最显著的特点就是:加强了两个塔楼之间的联系,使整个结构形成一个整体共同工作,使结构的整体性得到加强。刚性连接时,连接体既要承受自身的荷载,又要协调两塔楼在竖向和水平荷载作用下产生的变形。连接体与塔楼相连接的位置会产生较大的内力(包括弯矩、剪力、扭矩和轴力),且上、下弦杆所承担的弯矩和轴力还会引成非常大的整体剪力和弯矩。因此,刚性连接要求连接体部分要具有很高的强、刚度。采用此种连接方式时连接体支座的处理也非常重要,它的正确处理是使得连接体能协调左、右塔楼一起共同变形的保障。所以,连接体与主体塔楼的连接要特别加强,连接体可采用型钢混凝土梁、钢梁或者钢桁架,型钢应延伸至主体结构并与主体结构可靠锚固。连接体的楼板应适当加厚,且适当提高其配筋率。与连接体相连的主体塔楼的竖向、水平构件也宜适当加强,当与连接体相连的主体塔楼的竖向、水平构件为钢筋混凝土构件时,构件内部宜设置型钢,并使连接体与其加强锚固。

2.2 铰接连接

此种连接方式也属于强连接。它释放了上、下弦杆端部的弯矩,使端部杆件的内力减小,从而连接处的设计变得相对简单。但由于连接体端部杆件的负弯矩变为零,使得连接体的跨中正弯矩增大,同时它也使连接体对左、右塔楼共同协调工作的作用降低。

2.3 滑动连接

刚度较弱的连接体,即使与主体结构采用刚性连接也不能协调左、右塔楼的变形,此时应该采用滑动连接方式。此种连接方式属于弱连接,它可以把连接体与主体结构连接的两端均做成滑动连接,也可以是一端铰接、一端滑动连接。采用滑动连接时,连接体受力较小,但它不能再协调左、右塔楼的变形,连接体和双塔基本上处于单独受力状态,整个“连体结构”仅仅是一种形式而已。在荷载作用下,连接体滑动端存在一定的滑移量,因此在设计滑动支座时存在一个非常关键的问题:设置限复位器,并给予预计的滑移量,从而防止主体塔楼与连接体发生碰撞或连接体的滑落等造成结构破坏。滑动连接适用于连接体跨度较小、位置较低的情况。

3 连接体混凝土结构方案与钢结构方案比较

连接体部分一般采用混凝土和钢结构两种方案,两种方案均能满足结构的受力要求,但是当连接体跨度较大、层数较多时,采用混凝土结构方案时,结构自重较大,结构的梁、柱、斜撑等构件截面较大,而且建筑师也常常由于建筑外观的要求,要求底部两层的结构构件不要裸露在外而影响美观,况且连接体自重的增加也会造成连体与塔楼连接部位的剪力墙、柱、梁、基础等的造价增加。另外,连接体设置的部位一般较高,结构形式一般为桁架结构,要求全部桁架构件达到强度后方可拆模。此时模板要承受连接体的全部荷载,混凝土支模会有很大难度,且支模费用很高,拆模还要考虑桁架的受力。采用钢结构方案时,桁架截面尺寸和自重会大大减小,这样可满足建筑立面造型的要求,实现建筑轻盈、通透、现代的特征;且钢结构施工快,无需模板,造价与混凝土相比也较经济。综合考虑,钢结构方案比较合理。

4 工程实例

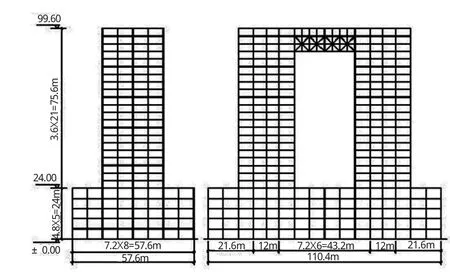

本工程地下3层,地上共26层,底盘层数为5层,层高4.8m,塔楼21层,层高均为3.6m,结构总高度99.6m。地下室为设备用房和汽车库,1~5层为商业用房,6~26层为办公用房。上部结构嵌固端取在±0.000(地下室顶板),结构立面布置如图4所示。

图4 结构立面布置图

连接体部分:采用钢桁架,钢材选用Q345-B,楼板为压型钢板-混凝土组合楼面。钢桁架设置在连体下部几层,桁架的梁、柱和斜撑均采用焊接H型钢,钢桁架楼层均设置满布钢支撑,支撑采用H型钢。上部几层为普通钢框架,其梁、柱也均采用焊接H型钢。连接体与两边的塔楼连接为刚性连接。

混凝土强度等级:底盘裙房部分1~5层C45;塔楼部分6~10层C40,10~26层C35。 荷载工况:梁上均布荷载10kN/m2,楼面恒载4.5kN/m2,楼面活载2.0kN/m2。

主要构件截面尺寸:底盘部分与上部塔楼相连的框架柱1000mm×1000mm;裙楼其余框架柱均为600mm×600mm;上部塔楼框架柱800mm×800mm;裙楼部分剪力墙厚度300mm,塔楼部分剪力墙厚度250mm;裙楼部分框架梁均为300mm×700mm;塔楼部分框架梁均为250mm×700mm;与连接体相连的主体塔楼的梁、柱均采用型钢梁、柱。结合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)[2]中的相关构造要求,底盘楼板厚度120mm,底盘屋面楼板厚度150mm,连接体结构相连接楼层的楼板厚度为150mm;塔楼其余各层楼板厚度均为120mm。

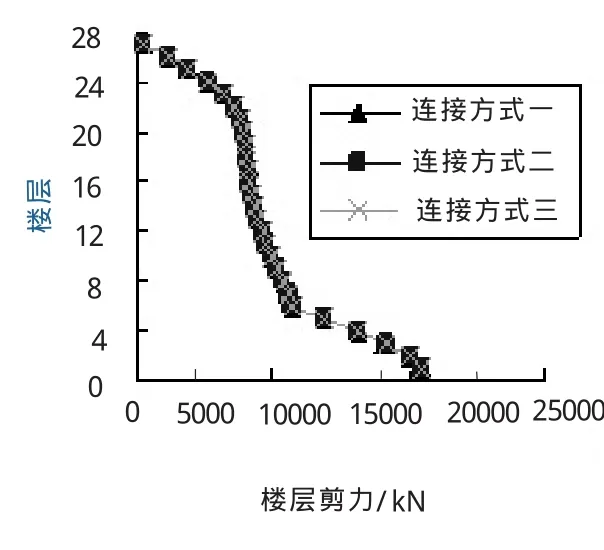

4.1 连接体连接方式对大底盘双塔连体带转换层结构的抗震性能影响

根据上述工程实例,本文采用以下三种常用的连接方式讨论。

连接方式一:连接体两端刚接;连接方式二:连接体一端刚接、一端滑动连接;连接方式三:连接体两端铰接。

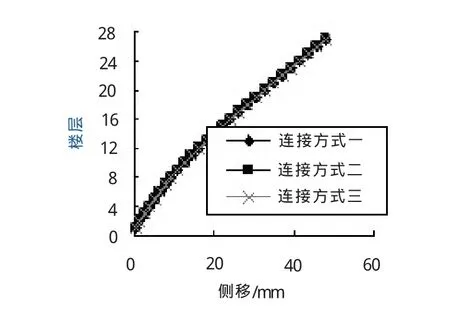

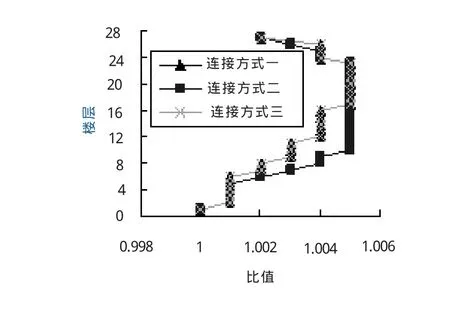

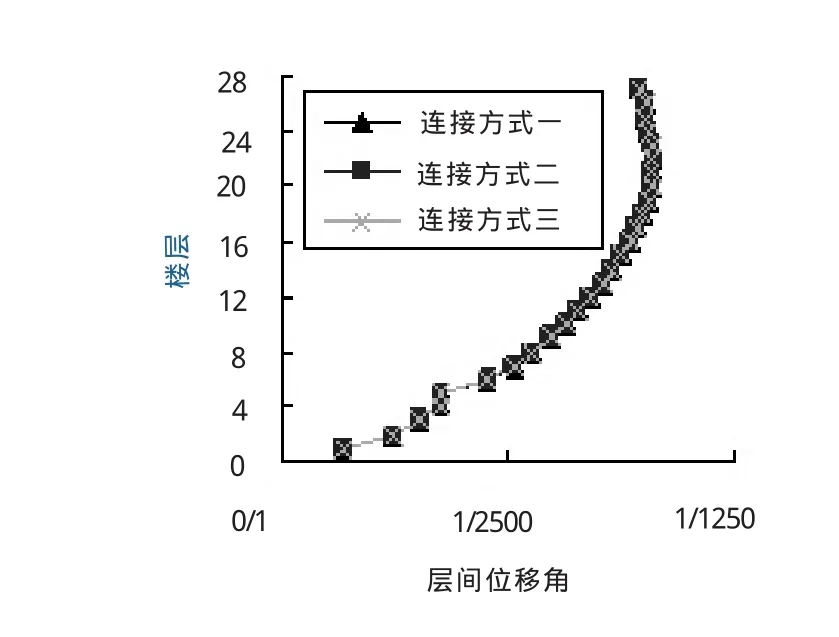

采用ETABS软件[4]对结构的动力特性进行了分析,并提取了前18阶结构自振周期及其振型质量参与系数,详图5。

图5 结构自振周期变化曲线

从图中和计算结果表明:(1)三种连接方式的前18阶周期和振型质量参与系数变化相对很小。(2)三种连接方式的结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比分别为:0.78、0.773、0.772,表明连接体连接方式的变化对整体结构的抗扭转刚度影响较小。(3)由于结构对称,仅出现微弱的平扭耦合振型。同时,某些高阶振型的质量参与系数较大,这些高阶振型在抗震计算时均不能忽略。(4)三种连接方式均选择18个振型参与组合进行计算,所选振型的X、Y方向的有效质量参与系数均达到95%以上。这表明所选择的振型个数满足《高规》[2]5.1.13条第3款:“复杂高层在进行抗震设计时,对于多塔结构的振型数不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使有效质量参与系数不小于总质量系数的90%”的要求。

图6 X向楼层位移

图7 Y向楼层位移

图8 X向楼层位移比

图9 Y向楼层位移比

图10 X向楼层位移角

图11 Y向楼层位移角

图12 X向楼层剪力

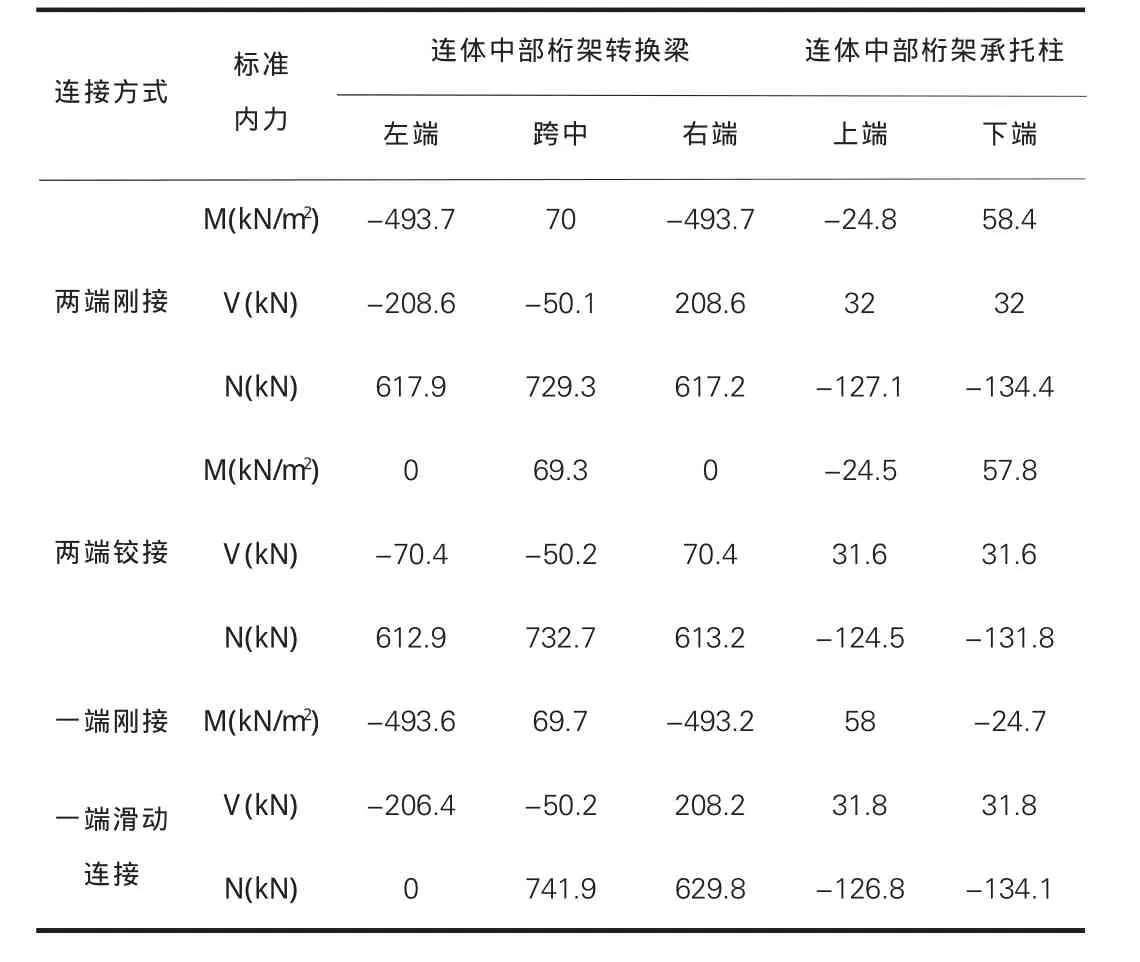

表2 结构连体主要构件内力变化

从图6~图13和表2中可以得出:

(1)三种连接方式左右塔楼X、Y方向的顶点位移,位移曲线相差不是很大。这说明连接体连接方式的变化对结构的楼层侧移影响不是很大。

(2)三种连接方式上部塔楼X向楼层最大位移与平均位移比最大值分别为1.007(第8~15层)、1.007(第8~18层)、1.007(第8~15层),均未超过1.2的限制;上部塔楼Y向楼层最大位移与平均位移比最大值分别为1.005(第17~23层)、1.005(第10~23层)、1.005(第17~23层),均未超过1.2的限制。 可见,连接体连接方式的改变,对结构的扭转效应影响很小。

(3)三种连接方式上部塔楼X向层间位移角最大值分别为1/1623(第16层)、1/1620(第16层)、1/1620(第16层),均小于1/800的限制,层间位移角曲线上在设置连接体位置出现明显拐点,这是由于连接体的设置,导致楼层抗侧刚度突然变大,层间位移角与相邻上下几层而言突然变小;Y向层间位移角最大值分别为1/1524(第22层)、1/1538(第18层)、1/1451(第22层)、1/1432(第21层),也均小于1/800的限制,层间位移角曲线上在设置连接体位置无明显拐点出现。可见,连接方式的变化,对结构的最大层间位移角影响很小。

(4)三种连接方式的X、Y向楼层剪力变化很小。连接方式对结构的楼层剪力影响很小。

(5)由表2可知,三种连接方式的连体中部桁架转换梁的内力变化较大,对于转换梁两端弯矩方式三最大,方式三与方式一基本相等,方式二梁两端弯矩最小(等于零);转换梁跨中弯矩三者变化不大;对于梁两端剪力算方式一最大,方式三与方式一基本相等,方式二梁两端剪力最小;跨中剪力三者变化不大。三种方式的连体中部桁架承托柱的内力变化较小。

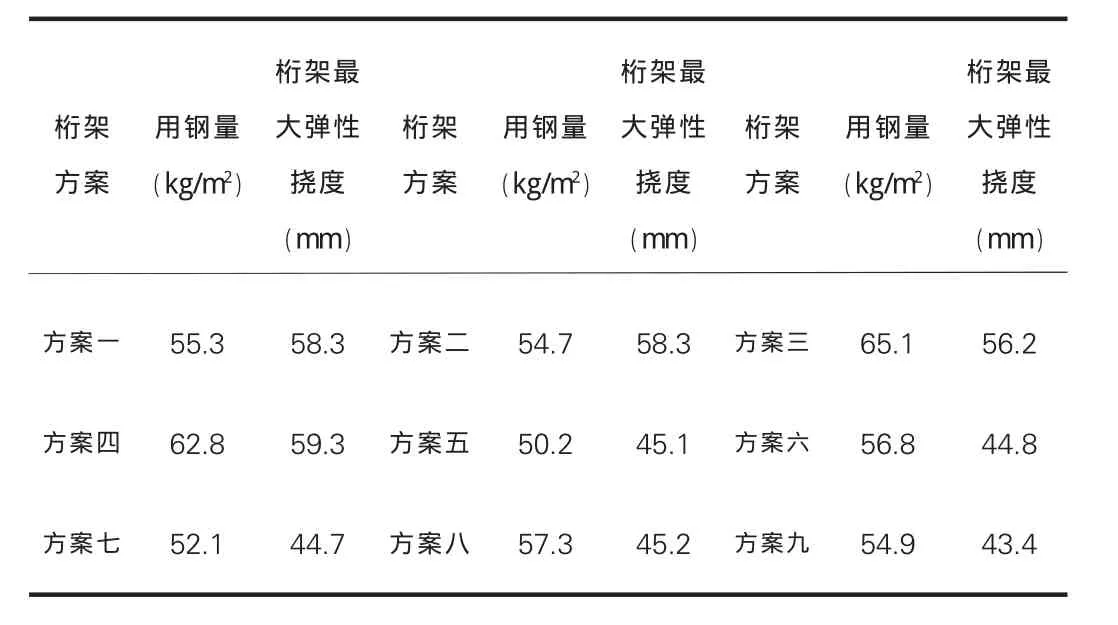

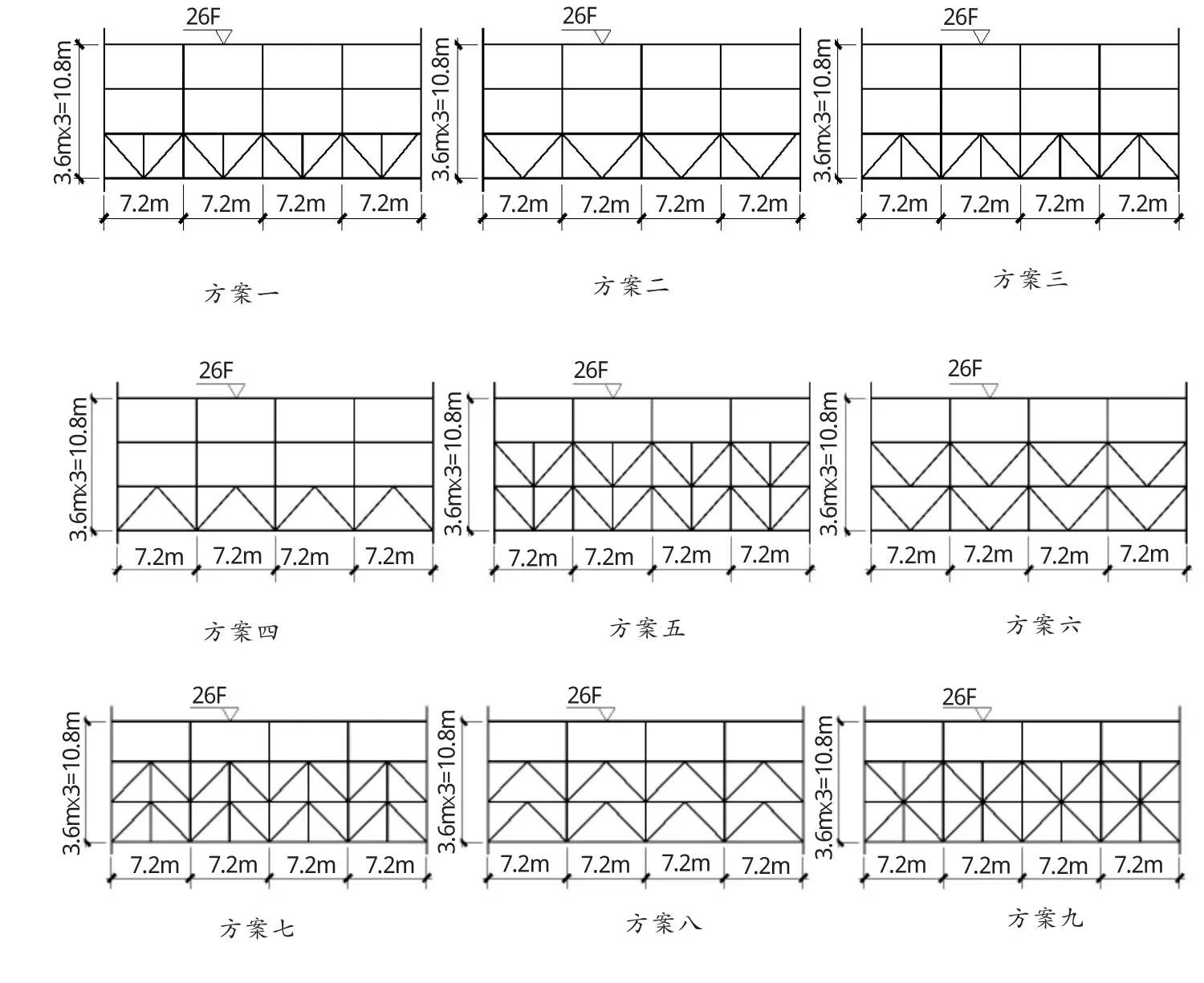

4.2 连接体结构形式方案比较

本文对连接体部分采用以下九种结构形式方案进行分析对比:

表3 各方案数据对比

通过ETABS有限元分析软件[4]的最大应力分析结果和表3可以得出:(1)九种桁架方案各构件的最大应力值均在规范允许范围内。(2)桁架最大弹性挠度前4种方案比后5种方案计算结果要大,后5种方案比较接近,其中方案九最小。且九种方案的最大弹性挠度均满足现行设计规范的要求。(3)比较用钢量:方案五和方案七比较理想。(4)从建筑立面效果和使用功能来看:方案六和方案八较好。

5 结论

图14 连接体(桁架式)布置方案

(1)连接体的常用结构形式有普通桁架式、空腹式桁架、托、吊梁式连接体等,在连接体设计时应该根据各种连接形式的特点和适用情况而选择合适的结构形式。

(2)连接体与塔楼的连接形式有两端刚接、两端铰接和一端刚接一端滑动连接三种基本连接方式。两端刚接最大的优点是:它可以加强两个塔楼间的联系,使整个结构形成一个整体共同工作,使结构的整体性得到加强。刚性连接时,连接体既要承受自身的荷载,又要协调两塔楼在竖向和水平荷载作用下产生的变形。两端刚接时,连接体与塔楼相连接的位置往往会产生较大的内力,且上、下弦杆所承担的弯矩和轴力还会引成非常大的整体剪力和弯矩。

本文所选的工程实例,在三种连接方式下,结构的自振周期和振型质量参与系数基本没有变化,结构顶点侧移、基底剪力等几乎也没有变化,但采用铰接连接时,连接体内力(弯矩、剪力、扭矩)大大减小,同时挠度有所增大。本文建议:两端刚接有着自身最大的优点,一般是实际工程中首选的连接方式。当连接体本身的内力非常大时,也可以采用两端铰接的连接方式,进行连接体端部弯矩的释放,这时连接体既能起到连接塔楼的作用,本身的受力可以大大减小,对连接体本身受力较为有利,但是同时要满足连接体本身的正常使用的要求。采用滑动连接时,连接体不能再协调左、右塔楼的变形,连接体和塔楼基本处于单独受力状态,此时“连体结构”仅是一种形式,由于连接体滑动端存在一定的滑移量,设计滑动支座时必须设置限复位器和给予预计的滑移量,防止主体塔楼与连接体发生碰撞或连接体的滑落,一般滑动连接仅适用于连接体跨度较小、位置较低的情况。因此,在具体工程设计时,设计人员应根据不同的情况综合分析,从而选择合理的连接方式。

(3)在对连接体自身进行设计时,应当对各构件的最大应力值、桁架最大弹性挠度、用钢量和建筑外立面效果和使用功能等各个方面进行综合考虑,多选择几个方案进行分析对比,从而选择最优方案。

[1]徐培福.复杂高层建筑结构设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2005:122-158.

[2]JGJ3-2010高层建筑混凝土结构技术规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[3]GB50011-2010建筑抗震设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2010.

[4]ETABS中文版使用指南[M].北京:北京金土木软件技术有限公司,2009.

Connecting Body Design of Complex High-rise Structure of Connected Twin-tower Building with Enlarged Base

The connected twin-tower structurew ith enlarged base isanew form ofstructure,and the connection body isan importantpartof the complex high-rise structure of the connected twin-tower building with enlarged base.The connecting body can be overhead floor and corridor,can be one-layer andmulti-layerand can beestablishedw ith one structureandmore structuresalong the verticalstructure.The stressof connecting body isvery complex,so it exerts comparatively profound impact on the overallmechanical behavior of structure.Based on a practical construction case,basic connection formswith stress featuresare introduced.The impactof connectionmodeson seismic performanceof connected tw in-tower structurewith enlarged base are discussed.Through analysison nine schemesof structural layoutw ith ETABS,and given the requirementsof building facadesand functions,theoptimalconnection scheme isselected.This research can providesomeuseful references for relevantdesigners.

connectedmulti-tower structuresw ith enlarged base;connecting body;complex high-rise structure

TU 398.7

A

1671-9107(2012)10-0027-06

10.3969/j.issn.1671-9107.2012.10.027

2012-07-20

杨经纬(1981-),男,四川人,工学硕士,国家一级注册结构工程师,从事建筑结构设计。

孙苏