甘肃虚拟智能园区建设的关键技术

2012-02-08秦睿汪红燕葛智平黄永卫杨萍

秦睿,汪红燕,葛智平,黄永卫,杨萍

(甘肃电力科学研究院,兰州市, 730050)

0 引言

随着用电客户对供电服务需求的升级,客户对供电公司服务理念、服务方式、服务内容和服务质量的要求不断提高,除了安全可靠、成本更低的用电需求外,还希望得到更加个性化、多样化、便捷化、互动化的服务。因此,国家电网公司提出了建设智能园区的概念,并进行了试点,以实现电网与用户之间的实时交互响应、提升区域电网负荷的平衡能力、增强电网的综合服务能力、提高企业的能源利用率[1-2]。

甘肃虚拟智能园区工程的设计建设方案是:将2个园区20家用电企业全部实现与供电公司之间的智能用电信息互动功能;选择部分用电企业完成内部用电信息实时监测与控制、能效分析服务、负荷精准控制系统等功能[3-4]。该工程首次提出“虚拟智能园区”的概念,采用了智能园区管理平台集中部署的方式;采用EPON光传输技术建立高速可靠的传输通道,保证数据传输的实时性、安全性和可靠性;建造统一的数据交换平台,开发多种协议接口,实现与营销、用电信息采集、风电、光伏等多个系统的数据交换。

1 虚拟智能园区的特征

1.1 虚拟智能园区的概念

相对传统上只把园区内部的电力网视作供电网络的1个节点,智能园区建立了一种新的用户侧管理模式:建设基于园区供电结构,以光纤、无线通信方式为主的通信网络覆盖园区所有用户,搭建起电力企业与园区企业用户之间的高速率、高可靠性、双向通信、全业务承载能力的数据通道;并综合运用测量、自动控制及能效管理等先进技术,采集企业内部用能信息,构建用能服务平台,对企业开展能效测评与分析,引导企业主动实施节能,建成供电优质可靠、服务双向互动、能效优化管理和绿色电力认购的现代工业园区[1,4-7]。

虚拟智能园区是在智能园区基础上,集中部署“园区智能化综合管理系统”,对同区域或跨区域的多个工业园区的用电企业进行统一管理。虚拟园区体现了工业园区不再受地域上的物理限制,可以把同区域的多个园区或跨地区的多个园区当成1个园区管理,充分体现工业园区企业用电类型多样化的特点。

1.2 选择标准

虚拟智能园区的建设,要选择不在同一地区的多个园区,每个园区内企业相对集中,并且包含有用电多样化、企业节能空间较大、削峰填谷参与能力较好、配电自动化水平较高的用户,这样既能节省投资、减少施工难度、缩短建设周期,又能较好体现虚拟智能园区的试点效果,推广引导示范效应更佳。本文选择了甘肃白银高新技术产业园区和兰州高新技术产业园区,涵盖冶金、钢铁、化工、农林、新能源等20家代表性企业,可通过工程建设来验证智能园区的效果。

2 虚拟智能园区建设的关键技术

2.1 建设目标

建设虚拟智能园区的主要目标[8-11]有:

(1)实现对园区用户内部主要设备和主要负荷的运行状态、用能数据进行采集和实时监测。

(2)将采集的数据与设定的阈值或同类用户数据进行比对,通过能效分析平台进行评估,为客户节能改造提供参考建议,引导园区内企业高效利用电能。

(3)以园区为单位实现“削峰填谷”、绿色电力认购,结合国家峰谷电价政策,引导用户主动调整用电时间,降低用电成本,提升区域负荷的平衡能力,提高电网设备利用率。

2.2 总体架构

智能园区的整体构架是基于统一的园区智能用电综合管理系统,在通信网络的支撑下,通过采集终端实现电网运行监测与控制、需求侧管理、信息互动与共享、企业能效管理和增值服务等功能。智能园区的整体构架分为采集层、网络层和应用层[5-6,10],如图1所示。

图1 智能园区整体构架Fig.1Whole framework of intelligent park

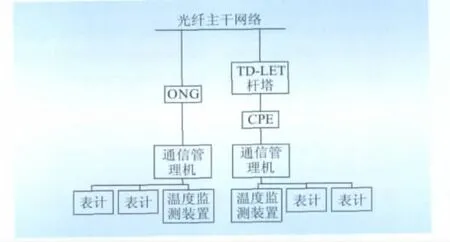

(1)采集层。采集层是园区数字化与智能化的基础,用以实现多能源、全覆盖的信息采集。通过在用能设备信息采集点上部署采集终端,利用工业总线将数据集中到数据网关,并与网络层对接。采集的电力数据包括用电设备的电能基本参数和电能质量信息等,采集的能源数据包括电表、水表和气表等数据。由于园区各企业用电网络结构及用电设备种类不同,采集实施的方案也不同。智能园区采集网络架构如图2所示。

图2 智能园区采集网络架构Fig.2Collection network architecture of intelligent park

(2)网络层。网络层是实现采集数据可靠、安全传输的基础,是连接采集层与应用层的通道。网络层分为电力专网和运营商公网2个部分。电力专网以光纤EPON网络为主,TD-LTE等无线技术为辅,结合运营商公网,组建高速的园区内通信网络通道。按照园区供电结构,园区通信网络从用户终端到业务实现划分为企业内部网、园区接入网、骨干网,智能园区通信网络架构如图3所示。

图3 智能园区通信网络架构Fig.3Communication network architecture of intelligent park

网络层技术路线:企业内部网覆盖企业35/10 kV配电室至企业厂区各信息点,将企业厂区内的各信息点采集设备、监控设备接入企业内部网,并根据不同的业务属性,分别将通信管理机、智能交互终端与EPON、终端设备或无线路由器连接;接入网覆盖园区主供电变电站至企业接入点,实现园区企业与供电公司通信骨干网的对接,可以采用光缆+EPON、230M TD-LTE无线通信的组网方式搭建。实施中可以充分利用园区已有的通信网络资源,采用光纤通信方式组建智能园区通信专网,满足园区各类业务的需要。在电力通信网络已覆盖的变电站利用现有传输设备,在供电公司数据机房按业务属性分别增设数据设备,承载智能园区各类业务,保证数据通信的安全性。

(3)应用层。应用层对园区提供数据存储、各类服务和应用系统的集合,在采集层和网络层的基础上集中部署一个基于统一数据平台的园区智能用电综合管理系统,对来自不同园区采集的数据信息进行统一存储、分析、处理,实现智能化园区中的信息综合挖掘和需求侧管理;并为95598网站、电力营销和用电信息采集等系统提供数据交互的接口,实现多个智能园区之间以及园区与电力专网、公网等其他网络的数据共享。

2.3 智能用电管理系统的功能

园区智能用电综合管理支撑平台由智能用电信息的采集控制平台、互动平台及共享平台组成。其中智能用电信息采集控制平台负责完成用户内部各类实时与非实时用电相关信息的采集、控制和管理;智能用电信息互动平台负责园区多方用户之间的信息互动;智能用电信息共享平台用于支持系统的应用功能扩展,为其他业务应用提供数据服务。

智能用电综合管理系统开发了监测与控制、智能互动、能效管理、需求侧管理与增值服务这5大功能模块,各模块包含具体的子功能模块。

在设计实施中,根据用户的用电性质和配电自动化水平,将20家企业分成高级、中级、初级用户,实现不同功能的模块应用。高级用户可以实现企业内部负荷精确控制、内部用电信息实时监测、能效分析服务、信息互动等功能的应用;中级用户可以实现企业内部用电信息实时监测、能效分析服务、信息互动等功能的应用;初级用户可以实现信息互动功能的应用。

(1)监测与控制:监测与控制系统是园区智能用电综合管理系统的重要组成部分,可以对智能园区内各种表计、负荷、设备等装置进行监测、控制及可视化展示。

(2)智能互动:智能互动系统能够实现电力企业、园区管理机构、企业等园区各方之间的信息互动与共享,园区各相关方都可以享受信息的查询、下发、咨询等灵活多样的互动服务。

(3)能效管理:能效管理系统通过建立企业用电信息数据库,采用先进的能效分析与处理算法,对园区管理机构和企业用户各类用电模式、用电行为进行分析,帮助用户查找导致能耗增加的设备、工艺和管理缺陷,从而为园区管理机构、企业用户以及节能服务公司提供能效策略与能效服务平台,达到合理用电、节约用电的目的。

(4)需求侧管理:需求侧管理是指电力供需双方共同对用电市场进行管理,以达到提高供电可靠性、减少能源消耗、降低供需双方费用支出的目的。需求侧管理系统是电网企业实现园区用电负荷精细控制的主要手段,也是电网经济运行与规划的重要工具。

(5)增值服务:增值服务是电力企业根据园区管理机构、企业用户的需求,为其提供的非电力相关的应用业务,使园区内的工作、生活更加安全、舒适、便捷。

3 智能园区的特点

3.1 功能方面

(1)融合通信高级量测技术、物联网、云计算技术[12-13],构建智能园区管理系统整体架构,对风电、太阳能光伏发电等绿色电力进行监测,提高绿色电力在园区的使用比率,提高终端能源效率,降低碳排放。

(2)通过能效分析、有序用电、需求侧响应[14-16],实现以园区为单位的削峰填谷,在不增加电网容量的前提下提高电网设备运行效率,降低电网建设运行成本,提升区域负荷平衡能力。通过提高用户终端能源利用效率,为用户降低用电成本,实现节能减排。

(3)利用网络隔离装置实现内外网并存、分级授权的安全信息通道。任何人均可按照自有权限在任何1台外网机上进行查询,但所有控制操作只能在内网机上执行,既保障了安全性又兼顾了方便性。

(4)利用先进的三维可视化、视频交互技术,全景展示园区整体用电情况,与用户实现信息交互,拉近用户与供电企业的距离,促进供用电关系的和谐发展。

3.2 技术方面

(1)云计算技术:基于云端的系统具有良好的灵活性和可扩展性,将云计算技术应用于系统部署,系统规模可根据园区需求逐渐增加,减少系统部署初期的软硬件投入。

(2)基于J2EE技术的主站系统架构:按照智能园区管理系统的应用架构和数据架构的设计,智能园区业务应用采用基于J2EE的多层技术构架,以提高系统的灵活性、可扩展性、安全性以及并发处理能力[17]。

(3)性能优化技术:系统性能的提高主要体现在整个系统的性能优化和应用软件设计优化方面,IT架构设计方面的性能优化技术主要包括负载均衡技术、集群技术、缓存技术、数据库优化技术等,应用软件的性能优化主要体现在SQL语言优化[18]。

(4)三维交互可视化技术:可视化展示功能接入智能园区与园区企业的视频监控,并利用先进的激光扫描技术对园区与企业进行全景全息的综合可视化,基于园区视频综合监控子系统能够为电力企业、园区管理机构、园区企业用户提供真实场景与虚拟场景的综合展示[19-20]。

4 结语

目前甘肃虚拟智能园区已完成了工程建设,其20家用电企业全部实现了与供电公司之间的智能用电信息互动功能,系统各功能模块、信息采集、数据的传输交换和互动功能均达到了设计要求,今后将深化能效分析、需求侧管理、增值服务和运营模式的研究及工程后评价。随着智能电网用电环节建设步伐的加快,智能园区项目将具有较好的示范作用和推广前景,对智能用电技术的发展和完善具有重要的促进作用,将搭建起用电企业和供电企业之间的用能互动平台,通过实时监控帮助客户提高能源利用水平,达到节能降耗增效的目的,有效推动节能减排工作的开展。

[1]刘振亚.智能电网技术[M].北京:中国电力出版社,2010.

[2]王明俊.智能电网热点问题探讨[J].电网技术,2009,33(18): 9-16.

[3]余贻鑫,栾文鹏.智能电网述评[J].中国电机工程学报,2009,29 (34):1-8.

[4]王明俊.智能配电网研发路线探讨[J].供用电,2010,27(2):1-5.

[5]胡学浩.智能电网—未来电网的发展态势[J].电网技术,2009,33 (14):1-5.

[6]武建东.中国智能电网互动发展战略[J].中国电力企业管理,2009(5):20-29.

[7]吴国沛,刘育权.智能配电网技术支持系统的研究与应用[J].电力系统保护与控制,2010,38(21):162-166.

[8]栗宁,孙慧皎.光纤到户关键技术及运营模式研究[J].电力系统通信,2011,32(5):123-128.

[9]殷树刚,张宇.基于实时电价的智能用电系统[J].电网技术,2009,33(19):11-16.

[10]严辉,李庚银.电动汽车充电站监控系统的设计与实现[J].电网技术,2009,33(12):15-19.

[11]王成山,李鹏.分布式发电、微网与智能配电网的发展与挑战[J].电力系统自动化,2010,34(2):10-14.

[12]陈康,郑纬民.云计算系统实例与研究现状[J].软件学报,2009 (5):1337-1348.

[13]郭乐深,张乃靖,尚晋刚.云计算环境安全框架[J].信息网络安全,2009(7):62-64.

[14]吴国沛,刘育权.智能配电网信息支持系统部分关键技术研究实践[J].供用电,2010,27(6):12-14.

[15]林弘宇,田世明.智能电网条件下的智能小区关键技术[J].电网技术,2011,35(12):1-7.

[16]王卫平.如何科学合理地实施有序用电[J].电力需求侧管理,2007,9(3):29-32.

[17]刘晓华,陈亚强.J2EE应用开发详解[M].北京:电子工业出版社,2004.

[18]蔡丽娟,张建成.面向对象技术的电力网络拓扑分析[J].电气时代,2004(4):20-24.

[19]张伯明,孙宏斌,吴文传.三维协调的新一代电网能量管理系统[J].电力系统自动化,2007,31(13):1-6.

[20]陈佳,孙宏斌.电力系统控制中心三维可视化技术及其实时应用[J].电力系统自动化,2008,32(6):20-24.

(编辑:张磊)