基于高级量测体系和需求响应的互动配网

2012-02-08唐志伟陈奇志孙菡婧

唐志伟,陈奇志,孙菡婧

(1.广东电网公司 佛山供电局,广东 佛山 528000;

2.西南交通大学 电气工程学院,成都 610031;3.东北电力大学,长春 132012)

步入新世纪以来,资源逐渐短缺与能源需求不断增加的矛盾日益突出,用户的用电要求也在不断提高,电力行业正面临前所未有的挑战。为寻求解决之道,世界各国开始对智能电网展开研究[1—3]。

与用户良好互动是智能电网的主要特点和建设目标,旨在携手用户共同应对新形势下的电网危机。高级量测体系AMI(advanced metering infrastructure)是智能电网的重要组成部分,在电力市场竞争中引入需求响应DR(demand response)则是电力体制改革的必然要求[4],两者的相互协作为互动配电网的发展带来了机遇。

1AMI概述

1.1 AMI的定义

智能电网是当今世界电力系统发展变革的最新动向,并将引领21世纪新能源革命。AMI是智能电网的电能计量系统,它包含了多种软硬件技术,是一个全面可配置的基础设施。AMI的功能是以每小时或更高的频率记录用户的电能消耗或者其他参数,并通过通信网络将测量数据传输到计量中心[5—6]。随着研究的不断深入,AMI又被赋予了新的要求——实现电网与用户的紧密相连。检测、通信和信息技术的长足进步大力促进了AMI的发展,AMI已经成为全球智能电网建设的热点项目。

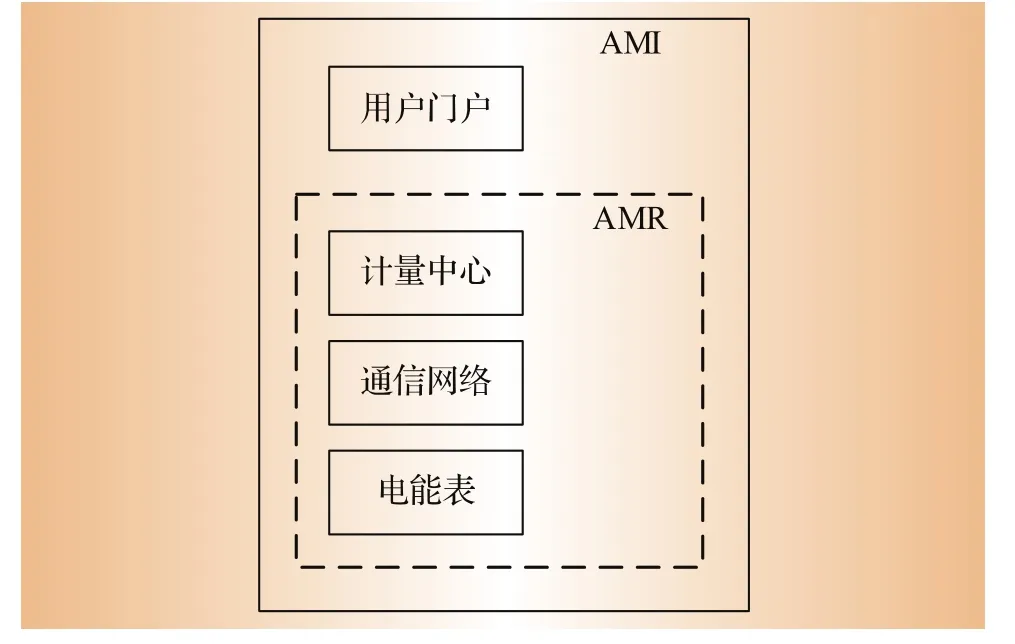

1.2 AMI与远程自动抄表技术

远程自动抄表技术AMR(automatic meter reading)是配电自动化的电能计量系统,作为目前比较先进的一种抄表方式,与AMI之间有着密切的联系。AMI与AMR在结构上具有一定的相似性,如图1所示。

但与AMR相比,AMI有了一些革命性突破,是AMR的进一步发展,具体表现为:

(1)电能表的功能更加强大。AMI的可编程智能电能表不仅能够分时计价,还能记录电压、电流、功率因数、频率、用电事件等实时数据,并且能够远程拉合闸。

图1AMI与AMR的结构示意图

(2)网络实现双向通信。AMI的通信网络不再只是简单的数据上传通道,实时、高速、双向的通信技术,为满足智能电网的互动特性奠定了基础。由于各国具体情况不同,对通信方式的研究也存在差异,国内热衷于电力线载波(PLC),欧美则把重心放在了无线传感器网络(WSN)。

(3)计量中心的数据库得到优化设计。将电能表采集数据与业务数据(如:用户信息、地理信息、停电管理)整合是当前计量数据管理的发展趋势[7]。通过对有机整合后的数据加以分析,可以进一步提高电力部门的需求侧管理水平。

(4) 开放用户门户CP(consumer portal)[8]。CP为电网提供了一个面向市场的智能接口,使电网与用户能够实现双向交流。可以认为CP是一项功能,其功能依靠其它设备(如:个人电脑、智能手机、智能电能表等)来实现。

2 AMI与DR协作下的互动配网

电网互动化是智能电网的主要特征之一[9—10],也是中国电网现代化的核心[10]。电网互动主要体现在3个方面:洲际能源互动,国内跨区域电网互联以及电网与电力用户的广泛联系。跨区域电网互联以特高压直流输电技术为支撑,配网侧的互动则依靠AMI与DR的协作来实现。

2.1 AMI为实现互动提供全方位技术支持

当前电力市场环境下的大部分用户是固定的“负荷”,只能被动的接受供电方的调配,无法主动参与电网的削峰填谷。作为一个高度集成的技术体系,AMI的出现为配网互动化创造了条件。智能电能表采集的丰富数据能使用户充分了解自身用电行为,双向通信网络及CP则为电网企业与用户互动开辟了渠道。

2.2 DR赋予了互动内涵

AMI框架下关注的焦点是如何运用技术手段搭建互动平台,DR的主题则是用户,而非某项具体的技术或产品,需要供用电双方共同参与才能实现。DR是指供电方为应对供电成本提高或系统稳定性问题,向电力用户发出价格或激励信号,用户做出响应并改变固有的用电模式,参与电力市场[11—12]。DR体现着以人为本的思想,从平衡双方需求的角度去设计互动内容,赋予了互动内涵。

2.3 AMI与DR共同推进配网互动化

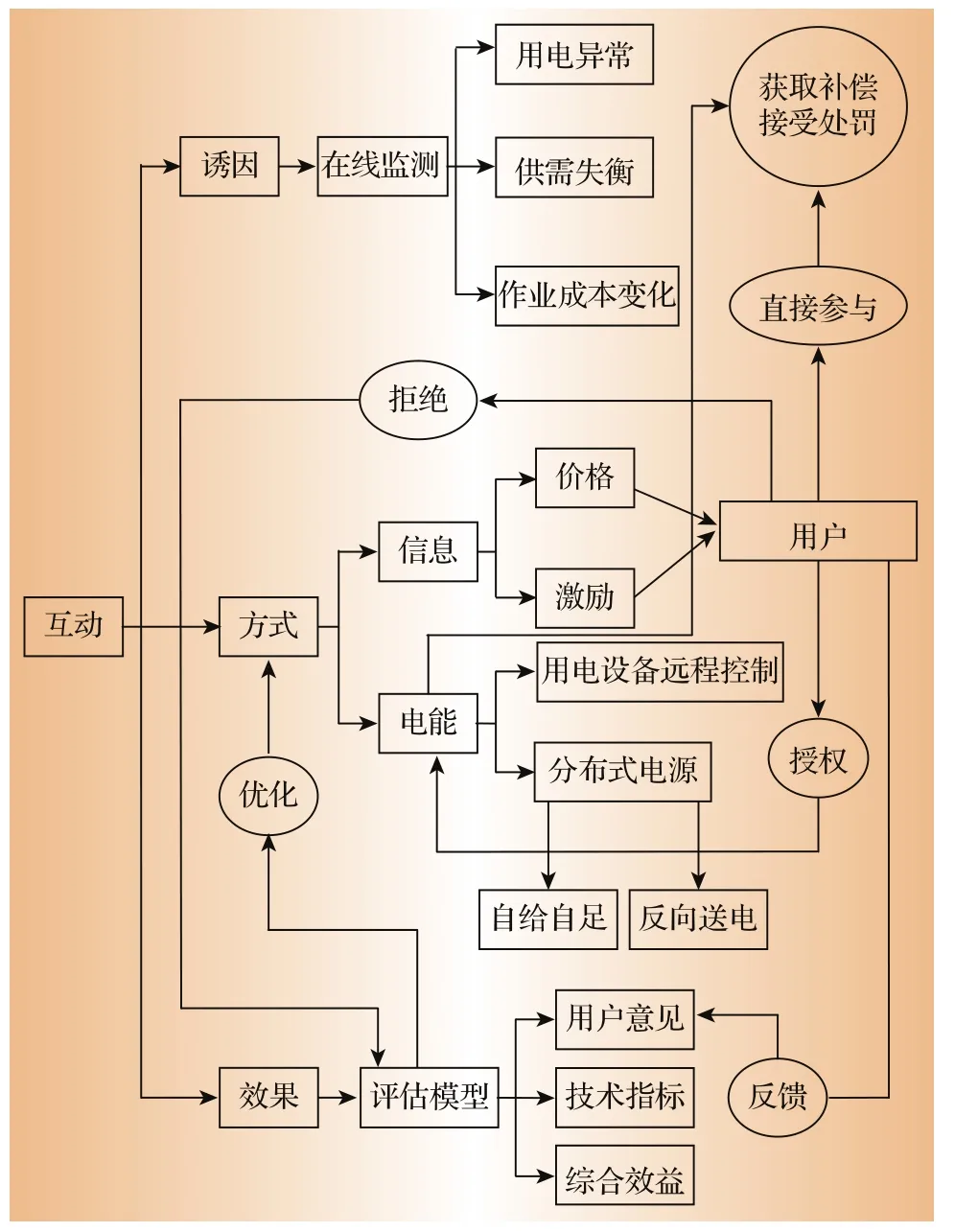

图2从电力公司管理方与电网用户互动的角度诠释了未来配电网的组织形式以及互动配网的运作流程。

图2 互动配网运作流程

借助AMI中的智能电能表和通信网络,电力公司的需求侧管理人员能够在第一时间获得用户的用电情况和电网参数,并利用智能化的配电管理系统对采集数据和系统运行状态进行在线分析,一旦满足互动触发条件(如:监测到用户异常用电行为,电网峰谷差过大,供电成本变化),即刻启动DR项目,综合用户类型(如:企业、机关、学校、居民等)等多方面因素制定差异化的时变电价和激励策略。

用户在获悉用电环境的变化后,从维护自身利益的角度出发选择是否响应。响应又分为用户直接调整用电负荷和委托电力公司进行远程管理2种方式,除选择了DR可中断负荷项目的用户会承担一定的风险(违约受到的处罚),其他响应者都将根据在电网移峰填谷等方面所做的贡献获得公平合理的补偿。

如果同一类用户中参与互动的人数没有达到预期目标(根据长期需求侧管理经验制定),则将发送给用户的DR方案进行评估,评估模型是一个考量了用户反馈意见、设备的交互能力及适用性、综合效益(经济效益、社会效益、环境效益)而建立的多指标体系。通过评估,对方案进行优化,力求更加贴近用户实际需求,提高互动参与率,同时也为配网互动化向高水平发展提供有价值的指导和参考。整个互动过程电力公司管理方主要发挥引导作用,而用户可以自行决定是否参与电网运行调节,从根本上改变了用户长期以来所处的被动地位。

供需双方的交互是一个动态过程,以信息的公开透明为前提,AMI和DR则是贯穿互动始末的两大要素。AMI为拉近电网与用户间的距离提供技术支持,而合理部署DR项目则是供需双方能否成为合作伙伴,实现双赢的关键,只有两者相辅相成,相互协作,才能促进智能配电网的互动化向高水平发展。

3 关于互动配网技术特点的展望与思考

当前国内多个地区和城市相继开展智能电能表改造工程,智能电网的建设已经在配网侧率先启动。

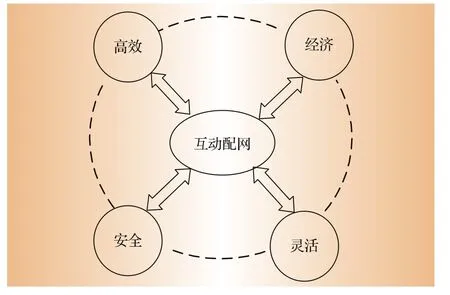

作为未来智能电网要实现的重要目标,互动化的配电网至少要包含以下几个技术特点,如图3所示。

图3 互动配网的技术特点

(1)高效。近年来,极端恶劣天气和各类自然灾害频繁出现,发生和持续时间往往也难以提前知晓。不确定因素增加了电网安全运行风险,同时也使用户需求产生难以预测的变化。在全面开放的电力市场中,电力公司应针对市场环境的波动,迅速部署DR项目,发出价格与激励信号。用户则能通过简单、易操作的方式及时接收信息并做出回应。高效的互动有助于在短时间内优化电力资源配置,平衡供需矛盾。

(2)经济。用户对电力销售价格的预期水平是不变或逐步降低的,电力价格的上涨空间将越来越小。智能电网的建设将使电力企业加大投资力度,进一步压缩其效益空间。我国电网建设还长期存在重输轻配的问题,配电网投资相对不足,因此,互动过程要体现低成本高收益,比如:供电方可以集中采购节能设备和分布式发电装置,再以低息甚至零息鼓励用户贷款购买,也可以把节能设备租赁给用户。总而言之,电力公司要力求运用有限的资源为用户提供服务,同时减少希望参与需求响应的用户在资金方面存在的障碍。

(3)灵活。2010年年初,国务院会议正式决定推进电信网、广播电视网与互联网三网融合,以加强三者间的技术改造和资源共享,促进多媒体通信业务的综合发展。电力企业应该抓住这一契机,与其他部门展开广泛合作,深入宣传互动理念,让用户充分意识到参与DR给自己和整个社会带来的好处与实惠。同时利用各方优势拓宽互动渠道,方便用户根据自身情况灵活选择,进一步提高用户参与互动的积极性和便捷性。

(4)安全。互动电网时代将有更多的信息涌入电力系统,信息的泄露会导致用户对供电企业失去信任,打击互动参与热情;扰乱电力市场秩序,妨碍企业公平竞争。因此,信息安全问题不容忽视,电力公司从业人员不仅要自觉遵守相关法律法规,在技术上还要加强保障,比如通过严格的权限管理与身份认证,防止非法用户访问他人数据;用户也要提高自我保护意识,不要随意将信息告之第三方,通过双方共同努力,营造一个安全的互动环境。

4 结束语

电力是我国的支柱能源和经济命脉,当代工农业的发展都离不开电力的支撑。到2020年,要实现人均国内生产总值比2000年翻两番,国民经济的腾飞将使电力消费持续快速增长,电力供应面临严峻挑战。

有研究发现,DR项目在高峰时段减少的需求在非峰时段并不会完全反弹,保守估计可以减少4%的总能源需求,甚至还能达到11%。双方的信息交互,还有助于完善供电企业的管理制度,培养用户自觉节能意识。我国人口基数大,并且火力发电在电力生产结构中仍处于主体地位,如果全社会的用电行为缺乏必要的引导和干预,势必造成资源的严重浪费,同时也会加剧生态环境的污染。实现配网互动化是我国国情和电网发展的必然选择,将在保障经济社会可持续发展、缓解供电压力、提高电网安全运行水平、普及低碳生活等方面起到举足轻重的作用。

[1] EPRI.The Green Grid:Energy Savings and Carbon Emissions Reductions Enabled by a Smart Grid[R].USA:Palo Alto and CA,2008.

[2] 陈树勇,宋书芳,李兰欣,等.智能电网技术综述[J].电网技术,2009,33(8):1-7.

[3] 余贻鑫,栾文鹏.智能电网[J].电网与清洁能源,2009,25(1):7-11.

[4] 刘宝华,王冬容,赵学顺.电力市场建设的几个本质问题探讨[J].电力系统自动化,2009,33(1):1-5.

[5]D G Hart.Using AMI to Realize the Smart Grid[J].Transactions on Power Delivery,IEEE,2008,13(2):48-53.

[6] DeBlasio R,Tom C.Standards for the Smart Grid[C]Energy 2030 Conference,Atlanta,2008:1-7.

[7]Federal Energy Regulatory Commission.Assessment of demand response and advanced metering:2007 staff-report[R/OL].[2008-09-13].http://www.ferc.Gov/legal/staff-report s/09-07-demand-response.pdf.

[8] 余贻鑫.新形式下的智能配电网[J].电网与清洁能源,2009,25(7):1-3.

[9] 肖世杰.构建中国智能电网技术思考[J].电力系统自动化,2009,33(9):1-4.

[10] 武建东.智能电网与中国互动电网创新发展[J].电网与清洁能源,2009,25(4):5-8.

[11] 李扬,王蓓蓓,宋宏坤.需求响应及其应用[J].电力需求侧管理,2005,6(5):13-18.

[12] 张钦,王锡凡,王建学,等.电力市场下需求响应研究综述[J].电力系统自动化,2008,32(3):97-106.

[13] VASCONCELOS J.Survey of Regulatory and Technical Development Concerning Smart Metering in the European Union Electricity Market[R].Florence,Italian:European University Institute,2008.