水分管理与氮肥运筹对水稻磷素吸收利用的影响

2012-01-29林洪鑫肖运萍刘方平刘仁根许亚群袁展汽汪瑞清

林洪鑫,肖运萍,刘方平,才 硕,刘仁根,许亚群,袁展汽,汪瑞清,时 红

(1.江西省农业科学院/农业部长江中下游作物生理生态与耕作重点实验室/国家红壤改良工程技术研究中心,江西 南昌 330200;2.江西省灌溉试验中心站,江西 南昌 330201)

鄱阳湖汇纳江西省境内赣江、抚河、信江、饶河、修河等5大河流及环湖小流域来水,是我国最大的淡水湖泊,也是重要的湿地生态功能保护区。磷素是作物生长发育必需的大量元素之一,也是水体富营养化的主要限制因子之一。余进祥等[1]研究表明,鄱阳湖流域水旱轮作,旱地,脐橙园,水田,菜地,橘园和茶园等农业利用方式的总磷年输出特征各异。也有研究表明,水稻的磷素吸收利用与施磷量[2-3]、施磷时期[4]、水稻品种[5]、氮肥运筹[6]及水分管理[7]等因素均有密切关系。前人有关施磷量及施磷时期对磷素吸收利用的研究较多,而有关水分管理和氮肥运筹互作对等量施磷条件下的磷素吸收利用的研究较少。为此,本研究以水稻两优287为材料,研究了水分管理与氮肥运筹对水稻磷素吸收利用的影响,以期为鄱阳湖流域水稻生产的节水减污提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验设计

2011年试验以两优287为材料,在江西省灌溉试验中心站进行,共14个处理,小区面积75 m2,3次重复。设常规淹灌、间歇式灌溉两种灌溉方式,分别记为W0、W1。间歇式灌溉按返青期(水层范围0-20-30 mm,自然落干,干4 d后灌水,下同)、分蘖前期(0-20-50 mm,干 4 d)、分蘖后期(0-20-50 mm,后期晒田)、孕穗期(0-20-50 mm,干 4 d)、抽穗开花期(0-20-50 mm,干 4 d)、乳熟期(0-20-50 mm,干 4 d)和黄熟期(0-20-30 mm,后期落干)进行水分管理。常规淹灌按返青期(20-40 mm,水层深度不低于20 mm。下同。)、分蘖前期(20-50 mm)、分蘖后期(20-50 mm,后期晒田)、孕穗期(20-50 mm)、抽穗开花期(20-50 mm)、乳熟期(20-50 mm)和黄熟期(0-30 mm,后期落干)进行水分管理。氮肥设 0、135、180、225 kg/hm24 个水平(分别记为 N0、N1、N2、N3),两种施用方式(基肥∶分蘖肥=5∶5,记为 F1,基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶2,记为 F2)。基肥采用45%的复合肥,肥料不足部分的氮肥用尿素,磷肥用钙镁磷肥,钾肥用氯化钾补充。磷、钾肥施用标准相同,其中磷肥(P2O5)标准为 67.5 kg/hm2,全部作基肥;钾肥(K2O)标准为 150 kg/hm2,按基肥∶穗肥=9∶11 施用。

1.2 测试指标及方法

于秧苗期(移栽当日)、幼穗分化期、抽穗开花期、黄熟期,按平均茎蘖数取样5蔸,剪除根,分茎鞘、叶片、穗三部分包装,于105℃烘箱杀青15 min后,保持80℃烘干至恒重。测定干物质重的样品经粉碎后,用于测定茎鞘、叶、穗部的磷含量。磷素积累量=某生育期单位面积植株磷的积累量;转运量=抽穗时某器官元素磷积累量-成熟时该器官该元素的滞留量;转运率=100%×单位面积植株抽穗后叶、茎鞘元素磷的输出量/抽穗期叶、茎鞘该元素总积累量;转运贡献率=磷转运量/抽穗至成熟期穗部磷素积累总量×100%。

实收各小区产量,晒干,称重为实际产量。

所有数据用Excel和Dps软件进行处理。

2 结果与分析

2.1 对水稻产量的影响

由图1可见,水稻产量随施氮量的增加而增加,施氮处理显著高于不施氮处理。常规淹灌方式下的产量,在N1和N2水平时以F2(氮肥后移)显著高于F1,而在N3水平时F1与F2差异不显著。间歇式灌溉下的产量,在N2水平时以F2显著高于F1,而在N1水平时以F1显著高于F2,在N3水平时F1高于F2,但差异未达显著水平。

图1 水分管理与氮肥运筹对水稻产量的影响

2.2 对水稻磷素积累的影响

由表1可知,间歇式灌溉的磷素积累总量比常规淹灌高9.76%,可见间歇式灌溉促进了水稻对磷素的吸收积累。不同水分管理和氮肥运筹方式组合的磷素积累总量,在N1时常规淹灌以F2>F1,而间歇式灌溉以 F1>F2;在 N2时两灌溉方式均以 F2>F1;在N3时两灌溉方式均以F1>F2。在本试验条件下,不同水肥组合中以W1N2F2的磷素积累总量最高,比W1N0提高了85.69%,增施氮肥能够提高水稻对磷素的吸收。常规淹灌提高了水稻生育前中期的磷素积累量及比例,而间歇式灌溉提高了生育后期的磷素积累量和比例。在常规淹灌条件下,不同生育时期的磷素积累量随施氮量的增加有增加的趋势,生育前后期所占比例随之提高,而生育中期所占比例随之下降;在间歇式灌溉条件下,不同生育时期的磷素积累量随施氮量的增加而有增加的趋势,生育后期所占比例随之提高,而生育前中期所占比例随之下降。前期磷素积累量在N1、N2和N3时两灌溉方式均以F2>F1。中期磷素积累量在N1时淹灌方式以 F2>F1,间歇式灌溉 F1>F2;在 N2时常规淹灌以F1>F2,间歇式灌溉以 F2>F1,而在 N3时两灌溉方式以F1>F2。后期磷素积累量在N1和N2时两灌溉方式均以 F2>F1,在 N3时间歇式灌溉以 F2>F1,常规淹灌以F1>F2。相关分析表明,产量与生育前、中、后期的磷素积累量和磷素总积累量呈显著或极显著正相关,相关系数分别为 0.808 9**、0.543 6*、0.721 5**和0.868 1**。

表1 水分管理和氮肥运筹对水稻不同生育阶段磷素积累的影响

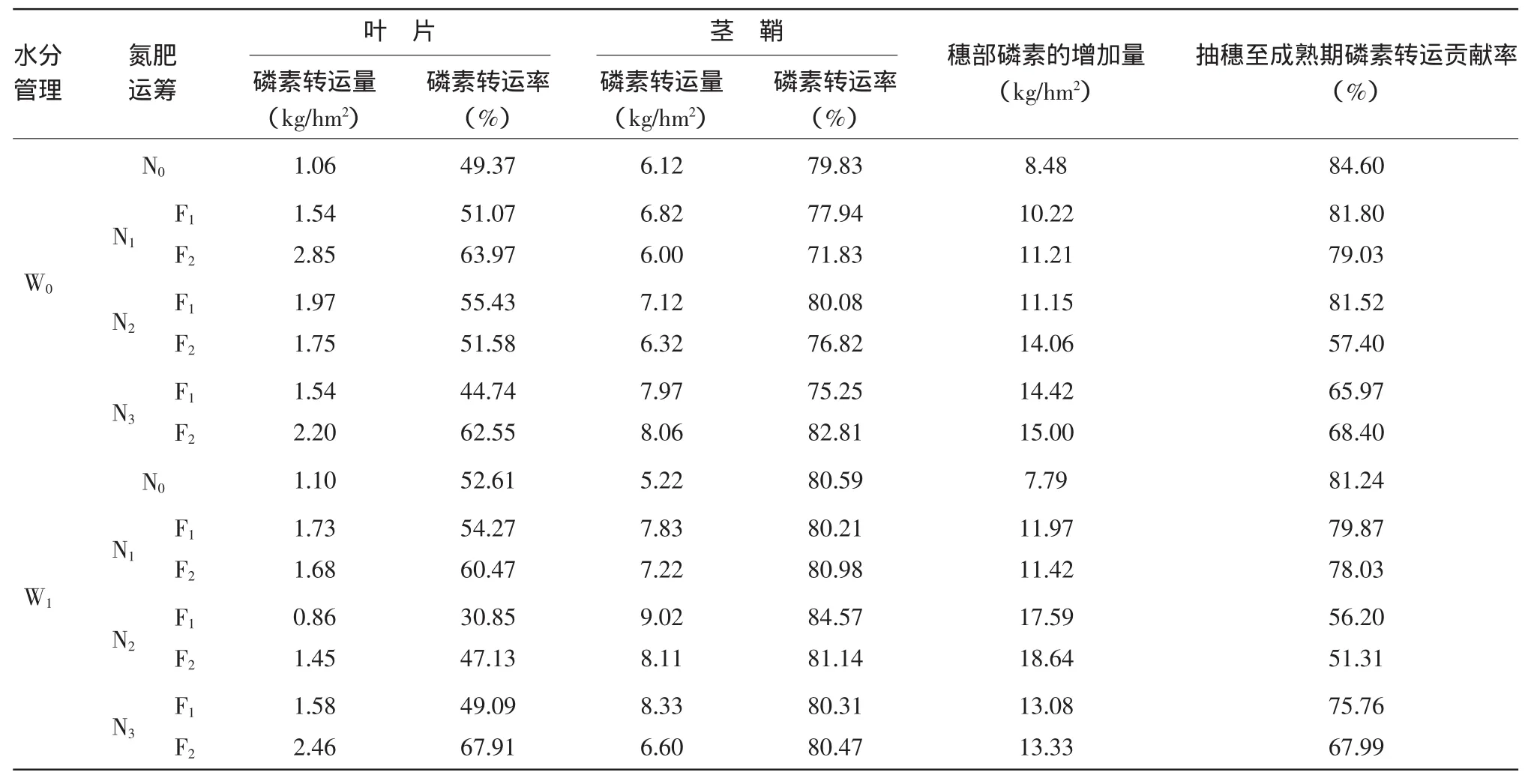

表2 水分管理和氮肥运筹对水稻磷素转运的影响

2.3 对水稻磷素转运的影响

在等量磷肥投入的情况下,常规淹灌提高了植株叶片磷转运量、叶片磷转运率和抽穗至成熟期磷转运贡献率,而间歇式灌溉提高了茎鞘磷转运量及磷转运率和穗部磷的增加量(见表2)。两种灌溉方式的穗部磷的增加量随施氮量的增加而增加,而抽穗至成熟期的磷转运贡献率随之降低。穗部磷的增加量,在N1时常规淹灌以F2>F1,而间歇式灌溉以F1>F2;在N2和N3时常规淹灌和间歇式灌溉均以F2>F1。在同一灌溉方式和施氮水平下,除W0N3组合抽穗至成熟期的磷转运贡献率以F2>F1外,其余各组合均以F1>F2。叶片和茎鞘磷的转运量及转运率随施氮量的增加有增加的趋势。不同施肥方式间的叶片磷转运量,在N1时两灌溉方式均以F1>F2,在N2时常规淹灌以 F1>F2,间歇式灌溉以 F2>F1,在 N3时两灌溉方式均以F2>F1;叶片磷转运率除组合W0N2以 F1>F2外,其余各组合均以 F2>F1。不同施肥方式间的茎鞘磷转运量,除W0N3组合以F2>F1外,其余各组合均以F1>F2;茎鞘转运率与其转运量的规律基本一致。相关分析表明,产量与茎鞘磷转运量、穗部磷的增加量呈极显著正相关,与抽穗至成熟期磷贡献率呈极显著负相关,相关系数(r)分别为 0.687 2**、0.799 9**和-0.628 3**。

2.4 对水稻磷素分配的影响

在等量磷投入的条件下,水分管理与氮肥运筹对水稻磷素分配有影响(见图2)。常规淹灌水稻叶片和茎鞘的磷素分配比例高于间歇灌溉方式,平均值分别为10.13%、7.76%和8.64%、6.97%;而间歇式灌溉的穗部磷素分配比例高于常规淹灌,平均值分别为84.39%和82.11%,说明间歇式灌溉能够促进磷素向穗部转运。茎鞘的磷素分配比例,W0N1和W1N2组合以 F2>F1,其余组合均以 F1>F2;叶片的磷素分配比例均以F1>F2;穗的磷素分配比例,除W0N1以 F1>F2外,其余各组合均以 F2>F1。

图2 水分管理与氮肥运筹对磷素分配比例的影响

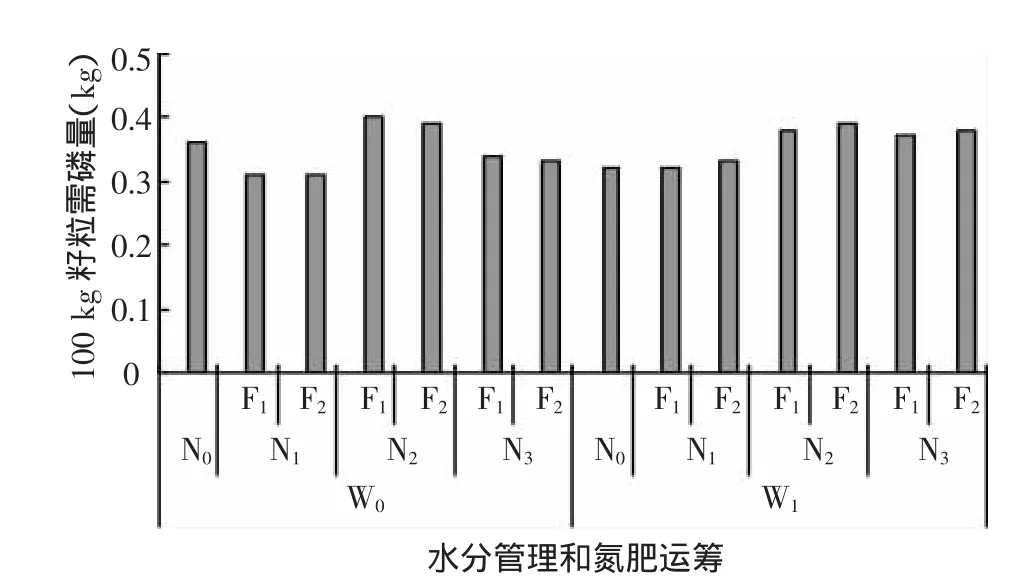

2.5 对水稻100 kg籽粒需磷量的影响

在等量磷肥投入的情况下,不同水分管理和氮肥运筹对100 kg籽粒需磷量有影响。间歇式灌溉的100 kg籽粒需磷量高于常规淹灌,平均值分别为0.36 kg、0.35 kg。100 kg籽粒需磷量,间歇式灌溉不同氮肥水平均以F2>F1,而常规淹灌下N2和N3时以 F1>F2,在 N1时的差异较小。

3 结论

农业面源污染有别于点源污染,无法集中综合治理,水体富营养化中的农业面源污染通常采用“控源节流”方法进行治理。王毛兰等[8]研究表明,丰水期农田水、城市废水及地下水含有较高的氮磷含量,是鄱阳湖及其五大支流氮磷的主要来源,尤以农田水总氮和总磷的含量最高,分别为13.47、28.63 mg/L。因此,降低农田水全氮和全磷的含量,有利于减轻农业面源污染等引起的水体富营养化。在控制适宜施磷量的同时,提高磷肥表观利用率也是降低磷素流失的重要方式。合理的水分管理和氮肥运筹方式可以提高水稻的磷素积累总量和磷肥表观利用率[9]。本研究表明,采用间歇式灌溉,可抑制生育前中期的磷素积累量,促进生育后期的磷素积累量,提高茎鞘的磷转运量及比例和穗部磷素的增加量。在常规淹灌和间歇式灌溉两种方式下,在氮肥施用量为180 kg/hm2时,氮肥后移(基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶2,F2处理) 均能提高水稻磷素积累总量和穗部磷的增加量。在本试验条件下,不同水分管理和氮肥运筹组合的磷素积累总量和产量以W1N2F2(水分间歇式灌溉,氮肥用量180 kg/hm2,其基肥∶分蘖肥∶穗肥=5∶3∶2)组合的最高,有利于促进水稻对磷素的吸收利用。

图3 水分管理和氮肥运筹对100 kg籽粒需磷量的影响

[1]余进祥,赵小敏,吕 琲,等.鄱阳湖流域不同农业利用方式下的氮磷输出特征[J].江西农业大学学报,2010,32(2):394-402.

[2]李永夫,罗安程,王为木,等.不同供磷水平下水稻磷素吸收利用和产量的基因型差异[J].土壤通报,2005,3(3):365-370.

[3]王苏影,潘晓华,吴建富,等.施磷量对双季早、晚稻产量及稻米品质的影响[J].中国土壤与肥料,2011,(2):39-43.

[4]王苏影,潘晓华,吴建富,等.磷肥运筹对双季早、晚稻产量与品质的影响[J].作物杂志,2011,(4):63-66.

[5]李 武,杨晓娟,唐湘如,等.减磷对华南早晚兼用型水稻产量的影响[J].中国生态农业学报,2010,18(3):606-610.

[6]潘圣刚,翟 晶,曹凑贵,等.氮肥运筹对水稻养分吸收特性及稻米品质的影响[J].植物营养与肥料学报,2010,16(3):522-527.

[7]庞贵斌,彭世彰,张 杰,等.水肥调控对水稻植株不同部位磷素含量及分配的影响[J].节水灌溉,2009,(12):1-4,11.

[8]王毛兰,胡春华,周文斌.丰水期鄱阳湖氮磷含量变化及来源分析[J].长江流域资源与环境,2008,17(1):138-142.

[9]孙永健,孙园园,刘树金,等.水分管理和氮肥运筹对水稻养分吸收、转运及分配的影响[J].作物学报,2011,37(12):2221-2232.