川牛膝不同变种的品质评价

2012-01-25谭玉柱陈宝华李敏谢运飞赵高琼董小萍成都中医药大学药学院四川成都611137

谭玉柱,陈宝华,李敏,谢运飞,赵高琼,董小萍(成都中医药大学药学院,四川成都611137)

川牛膝为苋科Amaranthaceae植物川牛膝Cyathula officinalis Kuan的干燥根。具有逐瘀通经,通利关节,利尿通淋等功效[1]。生用以逐瘀通经为主,酒炙后增强逐瘀、通利关节,盐炙则增强利尿通淋[2]。植物甾酮类成分如蜕皮甾酮、牛膝甾酮、红苋甾酮等多羟基甾体化合物是牛膝中的主要有效组分[3]。2010年版《中国药典》以杯苋甾酮(C29H44O8)为指标性成分,对其进行测定,规定按干燥品计算其含有量不得少于0.030%[1]。川牛膝为著名的川产地道药材之一,既是常用中药材,又是重要的出口品种。川牛膝主产于四川、云南、贵州,其中产量最大产区以四川雅安的宝兴、天全、汉源县和乐山金口河区为主[4]。而在这些产区中,受不同生长环境和气候的影响,川牛膝又有红牛膝、白牛膝以及杂交牛膝3个变种。在重视祖国医药发展和西部大开发的今天,开发利用川牛膝也就显得尤为重要。现代对川牛膝已经有了较为全面深入的研究,但针对川牛膝不同变种品质评价的研究鲜有报道。本实验立足薄层色谱鉴别、特征指纹化学对比以及杯苋甾酮测定三方面,对其品质进行初步评价,为合理、科学地开发利用川牛膝资源提供依据。

1 实验材料与仪器

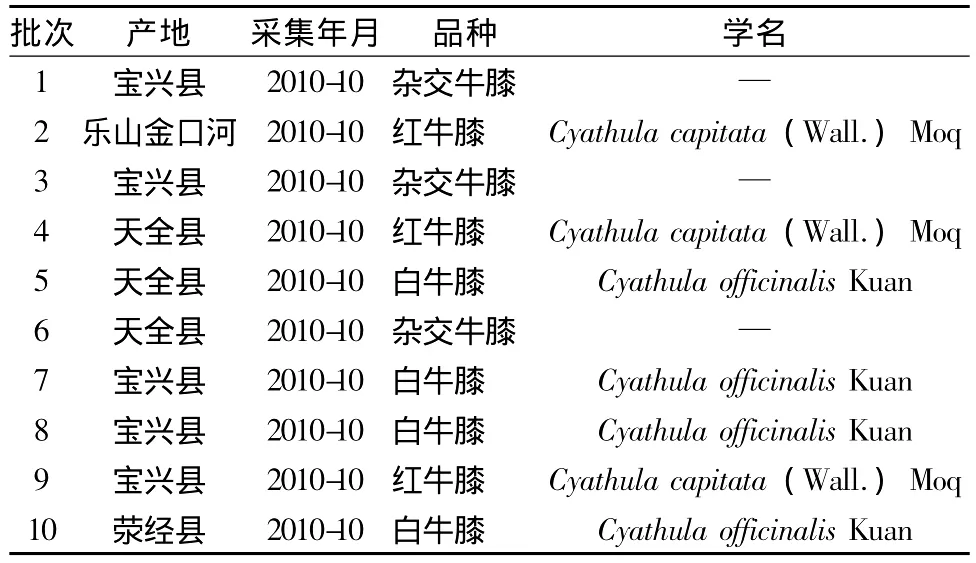

1.1 药材来源实验用川牛膝不同品种分别采自四川省雅安市,共计10批药材,经成都中医药大学生药学李敏教授鉴定为红牛膝[即麻牛膝(头序杯苋)Cyathula capitata(Wall.)Moq]、白牛膝(即川牛膝Cyathula officinalis Kuan)及杂交牛膝。药材来源见表1。

表1 川牛膝不同品种药材来源Tab.1 Sources of the different Cyathula officinalis Kuan

1.2 实验器材硅胶G板10 cm×20 cm(自制);杯苋甾酮(cyasterone)(成都普思生物科技有限公司,纯度98%);Agilent 1200Series高效液相色谱仪,Agilent 1200 Series DAD检测器,甲醇、乙腈均为色谱纯,水为重蒸水,其他试剂均为分析纯。

2 方法与结果

2.1 薄层鉴别

2.1.1 供试品溶液的制备取本品粉末2 g,加甲醇50 mL,加热回流1 h,滤过,滤液浓缩至约1 mL。加于中性氧化铝柱(100~200目,2 g,内径为1 cm)上,用甲醇-乙酸乙酯(1∶1)40 mL洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇1 mL使溶解,作为供试品溶液。

2.1.2 杯苋甾酮对照品溶液配制取杯苋甾酮对照品加甲醇制成每1 mL含0.5 mg的溶液,作为对照品溶液。

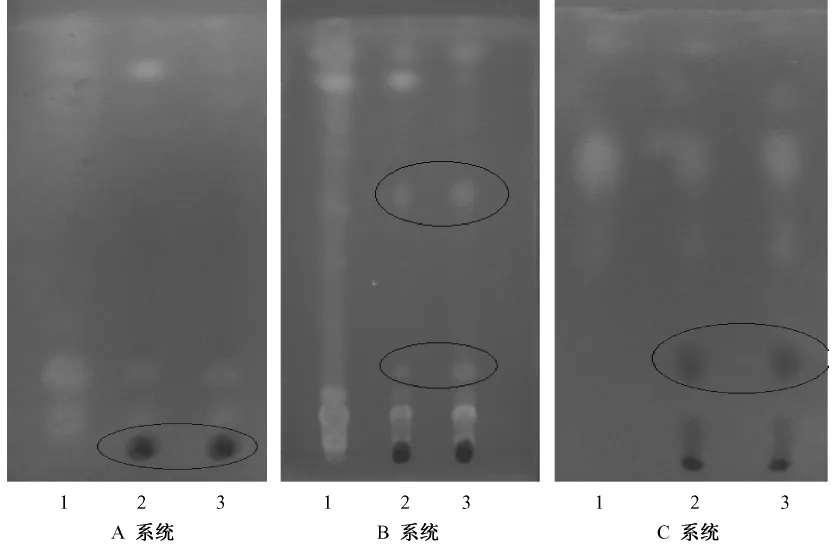

2.1.3 薄层色谱实验条件照薄层色谱法(2010年版《中国药典》附录ⅥB)试验,分别吸取供试品溶液5~10 μL,分别点于同一硅胶G薄层板上,分别以A系统三氯甲烷-甲醇(10∶1)、B系统三氯甲烷-丙酮-甲酸(6∶2∶1)、C系统乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水(1∶1∶0.5∶0.2)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,置紫外光灯(365 nm)下检视,比较3种不同变种川牛膝显色现象。

2.1.4 结果在不同展开体系下,不同变种川牛膝展开现象有显著差别。如图1所示,图中川牛膝品种依次为:1.红牛膝2.白牛膝3.杂交牛膝。

图1 不同川牛膝TLC图Fig.1 TLC chromatograms of Cyathula officinalis Kuan

2.2 特征指纹图谱对照

2.2.1 供试品的制备取本品粉末(过三号筛)约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇30 mL,密塞,称定质量,加热回流1 h,放冷,摇匀,滤过,回收溶剂,残渣用甲醇定容至5 mL,0.45 μm微孔滤膜过滤,即得。

2.2.2 色谱条件DiamonsilC-18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相A为0.1%磷酸水,流动相B为乙腈,柱温30℃,体积流量0.8 mL/min,λ=210 nm。

2.2.3 不同变种川牛膝化学成分比较参照川牛膝标准指纹图谱研究结果[5],镜像定性比较3种川牛膝化学成分差异(见图2),由上至下依次为红牛膝-白牛膝、红牛膝-杂交牛膝、白牛膝-杂交牛膝。

2.3 杯苋甾酮测定

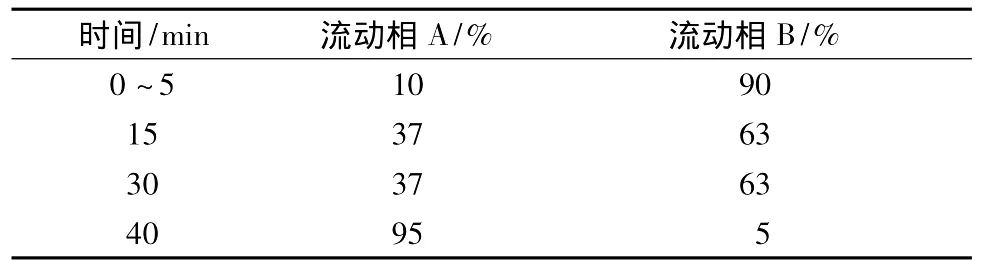

2.3.1 色谱条件DiamonsilC-18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5 μm),流动相为A(甲醇)-B(水),按表2进行梯度洗脱;体积流量1.0 mL/min;柱温为30℃;检测波长243 nm。理论板数按杯苋甾酮峰计算应不低于3 000。

2.3.2 方法与结果

2.3.2.1 供试品溶液制备取本品粉末(过三号筛)约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇30 mL,密塞,称定质量,加热回流1 h,放冷,摇匀,滤过,回收溶剂,残渣用甲醇定容至10 mL,0.45 μm微孔滤膜过滤,即得。

图2 不同川牛膝镜像图Fig.2 Mirror symmetry of the different Cyathula officinalis Kuan

表2 梯度洗脱程序Tab.2 Gradient elution program

2.3.2.2 对照品溶液制备取杯苋甾酮对照品适量,精密称定。加甲醇制成每1 mL含50 μg的对照品溶液。依选定的色谱条件进样测定。

2.3.2.3 线性关系考察取杯苋甾酮对照品适量,精密称定。加甲醇制成每1 mL含50 μg的对照溶液。依选定的色谱条件进样测定,以峰面积(Y)和进样体积(X)进行线性回归,回归方程为Y=52.765X+160.5,r=0.999 6,线性范围为0.204 4~1.022 μg。

2.3.2.4 精密度实验取川牛膝对照品溶液,连续进样5次,记录峰面积并计算RSD。结果杯苋甾酮的峰面积RSD为1.03%,表明仪器精密度良好。

2.3.2.5 稳定性试验取对照品溶液在0、4、8、12、24 h,分别进样10 μL,记录杯苋甾酮峰面积。结果其峰面积RSD为2.37%,表明对照品在溶液中24 h内稳定。

2.3.2.6 重复性考察精密称取6份同一品种川牛膝药材粉末0.2 g,制备供试品溶液,进样测定杯苋甾酮的峰面积,计算。结果同一品种的川牛膝杯苋甾酮RSD为1.09%。

2.3.2.7 加样回收率试验精密取已知杯苋甾酮含有量的川牛膝样品约2 g,共6份,分别加入等量的杯苋甾酮对照品,按供试品溶液制备项下方法进行处理,结果杯苋甾酮的平均回收率为101.9%;RSD为1.22%。

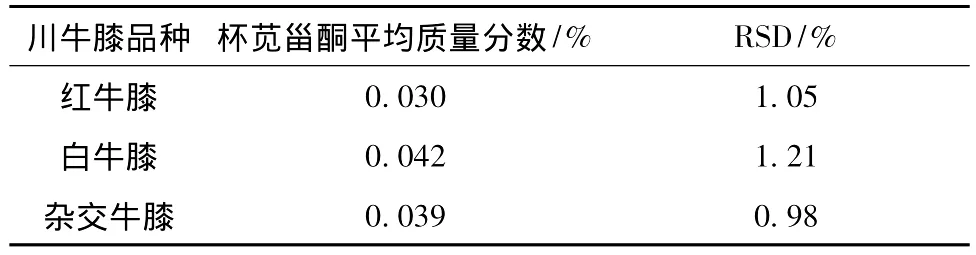

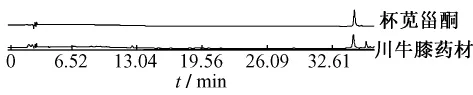

2.3.2.8 样品测定分别精密称取不同品种川牛膝药材粉末各3份,每份各约1 g,按照供试品溶液制备项下处理。对照品与供试品分别进样10 μL,外标法测定不同变种川牛膝药材中杯苋甾酮,计算均值,结果见表3,图3。

表3 杯苋甾酮测定结果(n=3)Tab.3 Determination of cyasterone(n=3)

图3 对照品与样品HPLC图Fig.3 Chromatogram of reference substance and sample

3 结论

3.1 成分差异比较TLC图显示,A系统是参照2010年版《中国药典》,结果显示红牛膝、白牛膝及杂交牛膝在原点处差异显著,即后两者均有黑色未展开斑点。B系统展开,结果显示主要差异体现在Rf=0.23和Rf=0.58的粉红斑点及黑色未展开斑点。C系统展开,黑色斑点尤为明显,而在红牛膝中未见此黑色斑点。

川牛膝化学成分对照显示,不同品种牛膝化学成分差异较大。镜像图谱直观显示三者成分差异,即:红牛膝与白牛膝成分差异主要体现在1、2、3、4区,红牛膝与杂交牛膝成分差异主要体现在1、2、3区,白牛膝与杂交牛膝成分差异主要体现在1、2区。初步判定,三者差异成分主要体现在极性较大区段,这与TLC结果一致。

3.2 指标性成分比较高效液相色谱测定不同变种川牛膝中指标性成分杯苋甾酮,结果各川牛膝中杯苋甾酮含有量为白牛膝>杂交牛膝>红牛膝。

4 讨论

4.1 本研究中红牛膝、白牛膝、杂交牛膝系道地药材川牛膝不同变种,白牛膝与红牛膝学名已有确定,而杂交牛膝学名目前还未明确命名。在川牛膝TLC研究中探索了石油醚-丙酮、石油醚-乙酸乙酯、三氯甲烷-丙酮、三氯甲烷-丙酮-甲酸、乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水等展开体系,最终确定本实验TLC展开条件。在显色观察中,作者分别紫外观察、碘显色、喷硫酸乙醇,结果显示喷硫酸乙醇显色效果明显,差异显著,并最终确定显色条件。

4.2 化学成分表征结果显示,不同变种川牛膝中白牛膝及杂交牛膝较红牛膝化学成分复杂,主要差异集中体现在极性较大部位,而对于差异成分的分离鉴定有待进一步研究;指标性成分杯苋甾酮的比较显示,白牛膝>杂交牛膝>红牛膝。中药材存在多来源、多品种情况,仅以指标性成分的定性检测与定量测定评价药材质量优劣缺乏科学依据,应以生物评价为核心,感官评价和化学评价并重,同时建立基于“功效-毒性-物质”的中药质量控制与评价的新型方法体系[6],构建面向临床的中药标准化[7]。基于中药药理作用的多成分、多靶点角度评价川牛膝品质,本研究认为白牛膝及杂交牛膝品质优于红牛膝,这也与当地习用经验吻合。当然,建立完善的中药材质量评价体系还应进行重金属、农残限度检查,从根本上规范药材质量标准,保证用药安全、有效、可控。

[1]国家药典委员会.中华人民共和国药典:2010年版一部[S].北京:中国医药科技出版社,2010:36.

[2]黎万寿,陈幸,李彬.正交法优选盐炙川牛膝最佳炮制工艺[J].时珍国医国药,2005,16(12):18-19.

[3]郑义哲,刘本.牛膝中植物甾酮类成分的研究进展[J].科技通报,2008,24(6):820.

[4]叶品良,彭娟,刘娟.川牛膝研究概况[J].中医药学报,2007,35(2):52.

[5]谭玉柱,童婷婷,潘晓丽,等.川牛膝指纹图谱研究[J].成都中医药大学学报,2011,34(3):75-77.

[6]赵军宁,鄢良春,宋军,等.基于“功效-毒性-物质”的新型中药质量控制模式的思路与方法[C]//第三届中医药现代化国际科技大会学术委员会,中医药创新与发展,成都:四川科学技术出版社,2010.

[7]肖小河,王伽伯,鄢丹,等.面向临床的中药标准化研究概况[C]//第三届中医药现代化国际科技大会学术委员会,中医药创新与发展,成都:四川科学技术出版社,2010.