城市轨道交通单渡线曲线道岔设置及改建方案研究

2012-01-24周虎利

周虎利

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 概述

目前在国内城市轨道交通中,还没有设置曲线道岔的相关规范和工程实例,特别是在大坡度小半径曲线上要设置单渡线曲线道岔更是没有先例,技术难度很大。城市轨道交通大多处于城市繁华区域,为了绕避控制性建筑物,曲线和大坡度占有的比重较大,但为了后期的运营,需要设置多处单渡线、折返线及临时存车线,但地铁规范中规定道岔应设置在直线和小坡度线路上,这给道岔的设置带来了很大的困难。重庆轨道交通6号线一期工程起点位于南岸区的上新街站,终点位于礼嘉站,在上新街站至大剧院站之间,跨越了长江及嘉陵江,并且修建东水门长江大桥和千厮门嘉陵江大桥,2座大桥均为轨道交通和城市道路上下合建斜拉桥。6号线一期工程计划于2012年底建成通车,2座大桥由重庆市城市投资公司负责建设,要到2014年才能建成通车,其建设时序和工期不能适应6号线一期运营的要求。为了充分发挥轨道交通作用,轨道公司决定对不受大桥影响的大剧院站至礼嘉段提前运营,为此需在大剧院站设置临时折返单渡线,待千厮门嘉陵江大桥建成后,对临时折返单渡线进行改建,再按照正常运营方案营运。

大剧院站位于千厮门大桥的引桥上,小里程车站端部距离主桥只有4 m,由于主桥不能按时建成无法设置单渡线,只能在大剧院站大里程端设置临时折返单渡线,但车站大里程端线路为R-300 m的小半径曲线,坡度为25‰,在大坡度小半径曲线上设置单渡线在我国国铁、地铁均没有使用的先例,在曲线上设置单渡线必须采用曲线道岔,曲线道岔的设计及后期改建技术难度更大。

为了能够使建成段提前运营,充分发挥轨道交通的巨大作用,参考国外曲线道岔的设计使用情况,经过和道岔设计制造单位专题研究,认为在曲线上设置单渡线的方案是可行的。结合大剧院站临时折返单渡线曲线道岔的设计情况,介绍曲线道岔的设置及改建方案,以便为国内其他地区城市轨道交通曲线道岔的设置提供借鉴作用。

2 大剧院站单渡线曲线道岔设置

2.1 大剧院至江北城区间线路情况

大剧院站位于千厮门嘉陵江大桥的引桥上,车站小里程端距离大桥的主桥墩只有4 m的距离,主桥无法按时建成,小里程端无法设置单渡线,只能设置在大里程端。

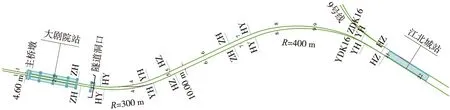

(1)大剧院至江北城区间线路平面

根据规划和车站换乘的需要,大剧院站为高架侧式车站,江北城站为6号线与9号线的同站台换乘车站,6号线左右线上下重叠位于线路的右侧,9号线左右线上下重叠位于线路的左侧。线路出大剧院站后,以R-300 m的小半径曲线沿道路下方行进,线间距由4.6 m逐渐渐变为11 m,同时受江北城站换乘需要,左右线由同平面逐渐渐变成上下重叠的形式,以R-400 m的曲线接入江北城站。大剧院至江北城区间线路平面见图1。

图1 大剧院至江北城区间线路平面示意

(2)大剧院至江北城区间线路纵断面

线路出大剧院站后,左右线同时采用300 m长、25‰的下坡,后右线采用400 m长、13‰的下坡到江北城站,左线采用200 m长、11‰的上坡,然后再采用200 m长、3.3‰的下坡到达江北城站,在江北城站左右线高差为7 m,与9号线形成同站台换乘的形式。大剧院至江北城区间线路纵断面见图2。

2.2 单渡线曲线道岔设置情况分析

地铁设计规范里对道岔设置的一般原则是:道岔应布置在直线上,基本轨端部至曲线距离不宜<5 m;道岔不应设置在缓和曲线上;道岔不得设置在竖曲线上;道岔宜设置在不大于5‰的坡道上,困难情况下可设置在不大于10‰坡道上[1,2]。

根据以上地铁设计规范的规定,从上面线路平纵断面分析可以看出,大剧院出站端300 m长、25‰的段落内左右线是在同平面的,后面400 m长的范围左右线是上下渐变的,不在同一平面,无法设置道岔,同时在缓和曲线和竖曲线范围内都不得设置道岔,所以只能在R-300 m的圆曲线范围内想办法设置单渡线道岔,以满足临时运营的需要。

该段R-300 m的曲线长度247 m,两端有竖曲线,线间距由4.6 m渐变为11 m。根据线路纵断面,在DK15+300处为变坡点,设有竖曲线,道岔岔心不能设置在竖曲线范围内,DK15+570里程之后左右线不等高,所以单渡线设置范围只能位于DK15+350~DK15+550的范围内,线路坡度25‰。单渡线曲线道岔布置位置见图3。

图2 大剧院至江北城区间线路纵断面示意

图3 单渡线曲线道岔布置位置示意

2.3 单渡线曲线道岔设计制造过程中主要存在难点及问题

(1)2组道岔均为非标产品,不通用

在双线之间布置1组单渡线,由于双线方向一致,组成单渡线的2组单开道岔侧股半径不同,与左线连接的道岔侧股半径将≥300 m,与右线连接的道岔侧股半径将<300 m,道岔无法通用。

(2)道岔布置范围狭小

由于在可以设置道岔的曲线两端有竖曲线,根据线路平纵断面,2个竖曲线间隔距离为172.5 m,道岔设计规范要求道岔不允许布置在竖曲线上,所以实际可以布置道岔的曲线范围将<172.5 m,考虑车辆长度,道岔两端距离竖曲线距离按≥30 m计算,可以布置道岔的曲线范围<112.5 m;同时在设计时将考虑道岔转辙器尽量位于圆曲线范围,以便尖轨制造,实际可以布置道岔的范围仅仅为2个曲线的圆曲线重叠范围约117 m;组成单渡线的2组单开曲线道岔,在侧股圆弧之间需要设置一定长度的夹直线,使得2组单开道岔布置范围更小。

(3)右线道岔连接半径小

右线连接道岔半径约为150 m,需要结合机车车辆参数进行非标设计。

(4)坡度大,对列车安全性、舒适性影响大。

由于道岔将铺设在25‰的纵坡上,设计和铺设均无先例,需要进行设计检算和仿真计算,确保道岔设计方案的可行性、安全性、舒适性。

(5)电务置换需要特殊设计。

(6)道岔区过渡期间不能设置超高

道岔位于小半径曲线上,由于构造原因,不能设置超高,列车速度受限。

2.4 单渡线曲线道岔

通过以上的分析,结合规范和道岔设计的要求,对单渡线曲线道岔进行了特殊的设计和制造,以满足轨道交通临时折返和后期改建的需要[3]。单渡线曲线道岔平面布置见图4。

单渡线曲线道岔由2组道岔组成,左侧道岔为对称道岔,右侧道岔为单开曲线型道岔。对称道岔两侧曲线半径均为300 m;曲线道岔主曲线半径为300 m,侧股曲线半径为150 m。对称道岔前端距离竖曲线终点23 m,岔前及左侧岔后为R-300 m圆曲线,总长29.13 m。曲线道岔主线岔前岔后为R-300 m圆曲线,侧线与对称道岔右侧相连,总长40.029 m。两道岔位于25‰坡道上。

图4 单渡线曲线道岔平面布置示意(单位:m)

对称道岔R-300 m半径容许通过速度为35 km/h;对称道岔R-300 m半径与曲线型单开道岔R-150 m半径相接一侧容许通过速度为20 km/h;曲线型单开道岔R-300 m半径容许通过速度为35 km/h;曲线型单开道岔R-150 m半径容许通过速度为20 km/h。

大剧院站大里程端R-300 m半径曲线正常线路超高值为100 mm。道岔区不设超高,道岔前后20 m范围内不设超高。

对以上单渡线曲线道岔经过西南交通大学的曲线道岔仿真评估后得出,车辆以容许速度通过对称道岔及曲线道岔时,安全性与平稳性均在容许限度内,但由于夹直线长度较短,车体横向振动加速度已接近优良指标限值。在温度力、坡道分力、制动力作用下,道岔受力与变形均在容许限度内,但曲线道岔各项指标已接近容许限值。建议不设轨底坡区段与设置轨底坡区段间应设置2~3根过渡轨枕,轨底坡的变化率不宜超过1/80~1/120;同一圆曲线上设置超高与未设置超高地段应设有过渡段,超高顺坡率宜控制在2‰以内;对称道岔不设轨距加宽;曲线道岔轨距变化率不宜超过4‰;直曲尖轨顶宽20 mm处降低值取为5 mm。

通过以上的仿真计算可以看出,单渡线曲线道岔可以满足列车临时运营的要求,能够满足运营的安全需要。同时结合仿真计算的建议,对道岔和轨道进行了相应的优化设计,使线路运行更加平稳安全。

3 单渡线曲线道岔的改建

由于曲线道岔的构造原因,其通过速度较低,直向通过最大速度35 km/h,侧向最大速度20 km/h,先期开通作为临时单渡线折返时,限速对于运营影响不大,后期作为区间正线贯通运营时,列车通过曲线的平均速度约50 km/h,若不拆除道岔,需在此段限速为35 km/h;同时曲线道岔后期的养护也存在很大的难度[4]。

由于不拆除曲线道岔后期正式运用后,通过速度较低,再加上曲线道岔特殊的构造,养护维修难度很大,通过仿真计算曲线道岔各项指标均接近限值,在较短的临时运营期间没有问题,为了保证以后长期运营安全等方面的需要,后期贯通运营时需要对单渡线曲线道岔进行改建,拆除曲线道岔,恢复区间正线。

地铁正式运营后,在不中断运营的条件下只有夜间停运时间可以改建单渡线曲线道岔,由于曲线道岔特殊构造原因,除拆除曲线道岔外,对轨道、信号及接触网等相关工程均需要相应的改建,在这么短的时间内要完成这么复杂的工作,需要在设计和施工前期就预留好改建的条件,同时在改建时还要协调好各专业之间的改造时间和顺序,才能很好的完成改建工作[5]。下面主要对轨道、接触网和信号的改建方案研究如下。

3.1 轨道改建方案

地铁正式运营后,在短时间内需要拆除两组过渡道岔,并安装250 m的正线轨道,工作量大,难度高;曲线道岔由于构造原因,在前期不得设置超高,而后期作为正线运营时,本段线路位于圆曲线上,需设置轨道超高值,按通过速度50 km/h考虑,最合理的超高值为100~110 mm,曲线范围内欠超高、过超高均约10 mm。即使欠超高按最大值60 mm考虑,也需要设置60 mm的超高,因此后期改造时需设置超高是个难题。

结合以上轨道改建的难点,考虑到单渡线曲线道岔使用时间较短,而曲线轨枕和整体道床的使用是永久性的,所以在轨道设计时,考虑以曲线超高布置为主,兼顾前期的道岔布置,并考虑在拆除道岔后恢复曲线超高时要比较便利,方便轨道的改建。

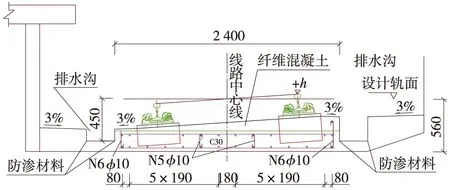

考虑到作为区间正线运营时,不能中断运营,因此留给道岔拆除、新轨安装的时间很短(夜间停用时段),所以在设计时充分考虑了整体道床的施工工艺[6-9]。为满足单渡线曲线道岔区域的线形、后期施工及改建方便的要求,考虑到合成轨枕具有施工便捷、速度快的优点,在单渡线道岔区采用合成轨枕,来实现短时间内的重新安装新钢轨,同时为便于快速安全的改建轨道系统,对该段整体道床进行了特殊的设计。

前期整体道床分两次施工,先按照后期恢复正常曲线超高形式布置短轨枕并预留扣件螺栓孔,一次性浇筑整体道床。整体道床成形后在短轨枕表面及其附近道床面覆盖聚乙烯薄膜,之后在前后轨枕间距范围内的道床表面布置一根合成长枕作为前期曲线道岔的长轨枕,并在其表面包裹土工布,短轨枕附近的道床面上灌注约135 mm厚的PMC砂浆作为合成长枕的纵横向限位。后期拆除道岔时只需要掀起聚乙烯薄膜上的PMC砂浆与合成长枕,把钢轨安装在前期预留好的短轨枕上[10],见图5~图7。

图5 前期使用曲线道岔的整体道床横断面(单位:mm)

图6 后期拆除合成长枕使用曲线短轨枕的整体道床横断面(单位:mm)

图7 后期运营期间补浇道床面成曲线标准道床面的整体道床横断面(单位:mm)

图9 大剧院站信号布置示意

在以上轨道的设计和改造方案中,还要做好以下几点。

(1)纵向坡的过渡

在道床面上布置合成轨枕势必增高了轨面高程,以半超高曲线外侧短轨枕为基准,轨面高程到圆曲线时上升了50 mm,所以需要在60 m的缓和曲线范围上升一个0.83‰的纵向坡,此坡度通过第一次浇筑的整体道床面来实现。

(2)曲线短轨枕的厚度变化

为了布置140 mm厚的合成长枕,曲线整体道床面必然降低140 mm,道床厚度不能包裹住常规的正线短轨枕,所以需要加厚曲线短轨枕,在保证短轨枕埋入道床不低于130 mm(正线曲线标准)的情况下,尽量统一轨枕厚度并不与道床板的配筋冲突,故将曲线道岔范围内的短轨枕厚度统一为3种形式:220、260、290 mm。

(3)合成长枕的纵横向限位

合成长枕埋在后浇的PMC砂浆中(阴影部分),即作为道床面的找平方法,也能靠外漏的短轨枕侧面进行纵向的限位,以限制由于钢轨伸缩而带动合成长枕的纵向移动,将道床内边筋处的架立筋伸长至一定高度,与合成枕两边的PMC砂浆一起作为合成长枕的横向限位,整体道床局部放大图见图8。

图8 整体道床局部断面放大

通过以上的轨道特殊设计和施工后,轨道的改建可以在较短的时间内完成,并能保证临时运营和后期正常运营的超高设置和运营安全的要求。

3.2 信号改建方案

大剧院站大里程端设置临时单渡线曲线道岔后,信号专业需要为临时折返道岔配置相应的信号设备,临时折返道岔及相应的信号设备纳入江北城联锁区控制;同时为了满足临时折返要求,所有6号线一期运营车的车载电子地图均按照临时折返线路设置。大剧院站信号布置见图9。

单渡线曲线道岔拆除后,6号线一期正式运营范围延伸至上新街站,为了满足临时道岔拆除后信号系统全线贯通运营,在单渡线曲线道岔拆除前,信号系统需完成大剧院—上新街车站及区间所有信号设备的安装,并利用天窗时间完成信号设备、联锁软件、车载软件的调试,完成联锁软件及室内外设备的调试;提前选出2列车,按照正式运营数据修改车载软件,在满足第一步的情况下进行车载软件试验;在道岔拆除后,完成信号设备的拆除、更换及调试,完成ATS、CI及车载软件的修改;全线贯通运营后,对车载数据进行试验,完成后启用。

采用这种信号设计方案后,可提前对软件及设备进行模拟调试,能够在道岔拆除后尽快完成除车载设备以外的信号设备的调试工作,工作周期短。

3.3 接触网改建方案

为了满足设置单渡线曲线道岔及后期贯通运营的要求,在大剧院站及临时单渡线道岔区段,接触网将采取全线贯通后的正常设置方案及分段开通时的临时方案。

全线贯通运营后,大剧院站—隧道口段接触网为贯通的柔性接触网530 m锚段;隧道口至站后隧道内接触网为刚性接触网的1个219 m锚段。接触网在进洞后约30 m隧道范围内,进行刚柔过渡转换。柔性接触网的承力索、接触线分别在隧道口、隧道内下锚。

为保证分段开通后在大剧院站的折返,受各种条件所限,接触网采用特殊的临时设置方案。大剧院站至隧道口段正线接触网为外露地面刚性接触网的1个173 m锚段,安装形式采用支柱+旋转腕臂支撑形式。隧道内段正线接触网为刚性接触网的另一个219 m锚段,两个刚性锚段在隧道口处形成非绝缘锚段关节,单渡线曲线道岔段设置刚性接触网及1台分段绝缘器。

接触网临时方案向正常方案的过渡,需要改造左、右线大剧院站端至隧道内段的接触网。

由于在前期运营时,在R-300 m曲线及其缓曲区段不设置轨道超高,全线贯通后设置100 mm的外轨超高,轨道超高的变化,使车辆受电弓中心发生偏移,与之直接相关的接触网定位点位置也需要相应偏移(垂直线路水平向偏移量约300 mm,竖直向偏移约60 mm),由此对接触网调整产生了较大的影响。

正线锚段需拆除地面的刚性接触网锚段,安装贯通的柔性接触网锚段。土建结构预留时,同时预留正常方案及临时方案的支柱、吊柱底座基础,改造时拆除刚性接触网及部分支柱、吊柱等支持结构,安装柔性接触网及相应的支持、下锚结构。

隧道内临时道岔段接触网本身的处理相对容易,拆除刚性接触网、悬吊结构及分段绝缘器即可。

为了不影响运营,在夜间停运期间对单渡线曲线道岔进行改建是一个很复杂的工作,在前期设计、施工时就要为后期的改建创造便利的条件,在后期改建时也需要多个专业之间协调配合,以便在最短的时间内顺利完成改建施工。

4 结语

目前在国内城市轨道交通中,还没有设置曲线道岔的相关规范和工程实例,特别是在大坡度小半径曲线上要设置单渡线曲线道岔更是没有先例,技术难度很大。城市轨道交通大多处于城市繁华区域,为了绕避控制性建筑物,曲线和大坡度占有的比重较大,但为了后期的运营,需要设置多处单渡线、折返线及临时存车线,地铁规范中规定道岔应设置在直线和小坡度线路上,这给道岔的设置带来了很大的困难。通过分析重庆轨道交通6号线大剧院站临时单渡线曲线道岔的设置条件,经过与道岔制造商等多方面的研究,提出了一种在大坡度及小半径曲线上设置及改建单渡线曲线道岔的可行方案,经过西南交通大学的曲线道岔仿真评估,表明地铁车辆以容许速度通过曲线道岔时,安全性与平稳性均满足行车的要求。

由于大剧院站特殊的情况,曲线道岔需要设置在R-300 m的小半径和25‰的大坡道上,同时后期还需要改建,难度很大,如果设置在大半径曲线和小坡度的地段,曲线道岔的设置将会更加方便可行。因此,该方案的成功使用,将为国内其他地区城市轨道交通曲线道岔的设置起到指导和借鉴作用。

参考文献:

[1] 北京城建设计研究总院.GB50157—2003 地铁设计规范[S].北京:中国计划出版社,2003.

[2] 苗彦英.城市轨道交通[M].北京:科学技术出版社,1994.

[3] 施仲衡.地下铁道设计与施工[M].西安:陕西科学技术出版社,1997.

[4] 中华人民共和国建设部.城市轨道交通工程项目建设标准[S].北京:中国计划出版社,2008.

[5] 郝瀛.铁道工程[M].成都:西南交通大学出版社,2008.

[6] 何华武.无砟轨道技术[M].北京:中国铁道出版社,2005.

[7] 中华人民共和国铁道部.TB10082—2005 铁路轨道设计规范[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[8] 张未,井伯媛,张步云.铁路道岔铺设与养护方法[M].北京:中国铁道出版社,1998.

[9] 铁道部运输局.铁路工务技术手册·道岔[M].北京:中国铁道出版社,2005.

[10] 中华人民共和国铁道部.TB10413—2003 铁路轨道工程施工质量验收标准[S].北京:中国铁道出版社,2003.