中国居民收入代际流动性测度*

——“二代”现象经济分析

2012-01-24王美今李仲达

王美今,李仲达

一、引 言

改革开放30多年,中国社会已经基本完成了初始阶段的财富积累(马西恒,2011)。伴随着个人经济收入的增加,收入差距的扩大成为现阶段中国社会的一个显著特征,由收入分配不平等所引发的社会阶层的结构分化成为社会普遍关注的热点话题。社会阶层分化,是不同群体占有社会资源差距悬殊的核心体现。对于家庭这样的社会基本单元,上一代积累的资源进行代际传承所形成的社会阶层代际流动,是社会阶层结构分化的一个影响因素。

从经济学角度来看,这种社会阶层的代际流动,实质是经济资源或经济地位的代际传承,通常由收入代际流动系数来度量。收入代际流动系数高,意味着子辈的收入水平受父辈收入水平的影响大,收入代际流动性低;反之,收入代际流动系数低,意味着子辈的收入水平受父辈收入水平的影响小,收入代际流动性高。在收入代际流动性低的社会,父辈不断扩大的收入差距,会逐渐蔓延至下一代群体当中,催生出诸多的“富二代”、“官二代”,以及“穷二代”。“二代”现象所反映出来的强者愈强、弱者愈弱的“马太效应”是阶层固化趋向的一个具体表征。收入的代际流动停滞,意味着上一代的经济不平等结构被原样复制,其后果不仅是财富的继承和垄断,更重要的是社会底层群体向上流动的通道被堵塞,最终导致社会阶层的分化趋于稳态,形成社会的两极分化。

近年来,“二代”现象广受热议,对收入代际流动问题的研究也备受关注。现有的研究表明,中国社会目前的收入代际流动性还比较高,父辈收入水平并没有对子辈收入带来很大的影响。这与人们的现实感受相悖。中国的代际流动性究竟有多高?“二代”现象是否有一定的经济根源?回答这一问题,首先要正确测度收入代际流动系数,本文对此展开研究。

本文结构安排如下:第二部分对代际流动的研究进行综述;第三部分构建实证分析的计量模型;第四部分是实证分析,包括数据描述和实证结果;最后一部分是本文的结论。

二、文献综述

对于收入分配问题的研究,通常从两种角度进行。一种是研究整个社会居民的收入分配情况。通过对居民收入水平的分解,构建包含人力资本以及其他个体特征的模型来分析收入差距扩大、分配不平等的状况及原因。另一种则是研究微观家庭内部的代际流动。通过分析经济不平等在不同世代之间的传递和流动,即父辈收入对子辈收入的影响,进而寻找阻碍经济阶层流动的原因。前者属于收入分配的横向研究,而后者属于收入分配的纵向研究。

伴随着微观调查数据的不断丰富和完善,收入分配的研究逐渐向纵向拓展,尤其是20世纪70年代到21世纪初的30多年间,收入代际流动的研究取得很大进展(Becker and Tomes,1979,1986;Goldberger,1989;Solon,1989,1992;Zimmerman,1992;Bowles and Gintis,2002)。最早的关于父子经济地位统计关系研究的文献是布劳和邓肯(Blau and Duncan,1967)。他们发现父辈与子辈收入之间的相关关系很弱,从而印证了美国是一块“充满机会的大陆”的观点。随后的一些研究也得到了相似的结论(Bielby and Hauser,1977;Behrman and Taubman,1985;Becker and Tomes,1986),他们认为美国的代际流动系数低于0.2的水平,以致于诺贝尔经济学奖得主贝克(Becker)在1988年表述了一个当时普遍接受的观点:高收入和低收入,都没有明显地从父亲传到儿子。也就是说,早期研究表明父辈与子辈收入之间不存在明显的相关关系,收入代际流动性保持在一个较高的水平。

虽然早期这些研究已将关注的重点集中在个人的长期收入上,但由于微观数据的限制,这些研究仅用某年的短期收入水平来估算代际流动系数,实际上得出的结论是有偏的。索隆(Solon,1989,1992)对这一问题进行了深入研究。Solon证明了早期研究结果是下偏的,也就是说,其代际流动系数实际上低估了父辈收入对子辈的影响,而且这个偏差比较大;他认为,导致估计值有偏的原因主要有三个方面:收入的暂时性波动、同类样本以及两者的交叉①“暂时性波动”是指个人短期收入对长期收入的偏离部分,它包括“暂时性”冲击与测量误差;“同类样本”是指样本中个体的相似性;“两者的交叉”是指样本同时存在“暂时性波动”和“同类样本”的问题。。

在考虑了这几方面的误差之后,Solon使用PSID的数据集重新对美国的代际流动系数进行估计,得出了父子长期收入水平的代际相关系数至少为0.4的结论,这个估计值远高于早期的相关研究结果。随后的许多研究按照Solon的思路对美国的代际流动程度进行估算和分析,都得到了类似的结果(Zimmerman,1992;Mazumder,2001a;Hertz,2002)。因此,这些研究者普遍认为,家庭背景对子女的成长扮演着至关重要的角色,父母的收入水平是影响子女成年后收入水平的重要因素;即使是在美国这片被称为“充满机会的大陆”,实际上社会的经济地位的流动性也还比较低,子辈从父辈承传得来的资源禀赋极大地影响着收入分配的差异,导致了整个社会经济不平等的加剧。

近年来国内对收入代际流动性研究也取得了一些成果。王海港(2005)首次报告了中国居民收入的代际流动程度估计结果。他用1988年和1995年的短期收入作为居民长期收入的度量,由此得到的代际流动系数估计值约为0.4的水平。郭丛斌、闵维方(2007)则用2004年一年的收入作为居民长期收入水平的度量来测度收入代际流动系数。他们的共同点是未考虑“暂时性波动”问题,实际上高估了中国居民收入的代际流动性。尤其是后一项研究,根据父亲和子女收入的高低对样本进行四等分,导致“同类样本”问题的产生,更加剧了其估计结果的偏差。何晓琦、邓晓岚(2006)考虑了“暂时性波动”的影响,用父辈3年(2002—2004年)的收入水平的平均值作为解释变量,然而,他们的样本仅是福建省寿宁县贫困户的入户抽样调查数据,并不具有一般性。

本文旨在利用严谨的计量分析方法,基于中国健康与营养调查的数据重新对中国居民收入代际流动系数进行估计,以期得到该指标可靠的研究结论。

三、收入代际流动模型

(一)基准模型

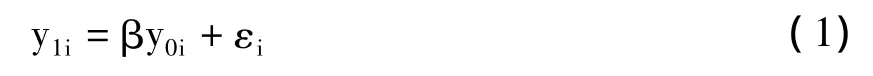

作为研究收入代际流动的基本框架,已有研究(Solon,1989,1992;Zimmerman,1992;Bowles and Gintis,2002)都假定父一代与子一代长期收入水平之间存在着以下的线性关系:

其中,i表示第i个家庭,y0i表示父母长期收入水平,y1i表示子女长期收入水平,两者均用与均值的离差来衡量①这里用离差形式是为了叙述的方便,在实证分析中,可通过在计量模型里引入截距项将水平值转化成离差形式。另外,相比起收入的水平值,离差形式更能反映经济的不平等情况。,εi表示扰动项,假定它与y0i不相关,待估参数β是总体的收入代际流动系数。同时,还假定各代长期收入的总体方差保持不变,并用常数σ2y来表示。

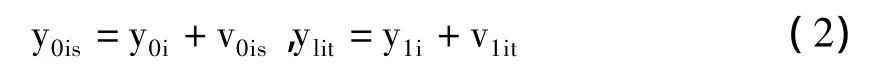

然而,在收集调查数据时,并不能得到长期收入水平y0i和y1i,只能得到父母在s年的短期收入y0is以及子女在t年的短期收入y1it。针对这个问题,Solon(1989,1992)进行了深入探讨,他假定父母和子女的短期收入是长期收入和一个暂时性波动的加总,具体设定为:

其中,v0is和v1it分别表示父母在s年和子女在t年的暂时性波动,它们反映了所有其他因素的共同作用,这些因素可能导致个人收入在某个特定年份对其长期收入水平发生偏离;v0is和v1it既包含了对短期收入水平的测量误差,又包含了“暂时性”冲击的影响,例如,工作的更换,晋升或是失业等,且这些变化未持续下去,以致影响个人未来的收入状况。

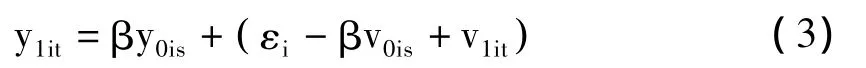

整理(2)式并代入到(1)式,整理后可得:

(3)式是基于实际可得数据的估计模型,根据此式估计收入代际流动系数β。此时父母在s年的短期收入y0is与扰动项εi-βv0is+v1it中的暂时性波动v0is相关,模型存在内生性问题,由此得到的OLS估计是下偏不一致的,即:

(二)基于年龄调整的修正模型

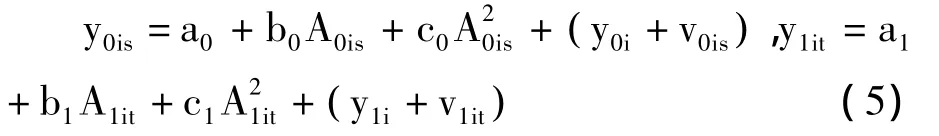

Solon还认为,在估计代际流动系数时,需要对个体的年收入水平用年龄及其平方项进行调整:

其中,A0is和A1it分别表示父母在s年和子女在t年的年龄。

虽然Solon没有对年龄调整的原因进行深入分析,但本文认为这是针对暂时性波动的一种处理。收入代际流动问题主要是分析父辈与子辈长期收入水平之间的关系,如果能够将短期收入中的“暂时性波动”完全去除,得到的就是长期收入水平。但实际上,“暂时性波动”受诸多不可观测因素的影响;从Solon假定的长期收入与短期收入的关系式(2)式可以看出,个体的长期收入设定为非时变恒量,因此,对于年龄这个随着时间推移变化的变量,它对个人收入的影响可归因于“暂时性波动”中。故进行年龄调整可以减小短期收入与长期收入之间的差异,进而优化短期收入对长期收入的代替效果。然而,本文也认为,是否需要进行年龄调整,要依据实证研究所使用的样本具体确定:如果实际使用的样本年龄范围跨度比较大,则应当进行年龄调整;如果样本中个体的年龄相对集中,进行年龄调整对估计结果的影响并不大,本文表3的估计结果证实了这一点。

在实证分析中,将(5)式中两个回归残差εy0i+v0is和εy1i+v1it分别作为父母和子女长期收入y0i和y1i的代替,由此得到新的回归方程:用来估计β。由于(6)式实质上是由(5)式利用单期收入得到的残差来估计代际流动系数β,其OLS估计仍然是下偏不一致的。

(三)包含代际流动系数真值β的区间估计

针对收入代际流动模型的OLS估计存在的问题,Solon(1992)试图寻找包含参数β真值的估计区间。进一步分析暂时性波动背后的经济含义,可以为减小OLS估计的偏差提供思路。前已述及,“暂时性波动”v0is包含测量误差以及暂时性冲击两方面的因素,这种波动不具有持续性以致影响个体的未来收入,通过“取平均”可使得各个不同时期的波动相互抵消,从而更好地反映长期收入水平。为此,Solon(1992)提出,使用父母短期收入水平的多期平均值作为长期收入水平的代替,并将相应的β的OLS估计称为修正的估计量;此时(4)式β^的概率极限中的方差应为Var(v¯0is),且在序列{v0is}服从白噪声、AR(1)、MA(1)等常见设定下,可以证明Var(v¯0is)<。也就是说,用短期收入的平均数取代单期收入,将减小OLS估计量β^的概率极限的分母项,从而减小OLS估计量的偏差。从理论上说,当T→∞时,方差Var(v¯0is)将趋向于0,此时OLS估计量 β^将会是真值β的一致估计;但估计收入代际流动系数要求同时观测到父辈和子辈的收入形成配对样本,若使用父辈短期收入的多期平均值作为自变量,匹配后的样本量将变得很小;实证分析中通常取T=3,至多也就5期来计算收入平均值,这样的T值远未能达到理论上T→∞的要求,所以估计结果还是下偏的。

针对OLS估计的下偏问题,Solon(1992)的另一解决办法是引入父亲的受教育水平作为工具变量。Solon假定父亲的受教育水平E0i与v0is和v1it不相关,因而可以作为父亲短期收入的工具变量,并基于该假定考察两种不同数据生成过程(简称DGP)下IV估计的性质。其一,当真实DGP为(1)式,相应待估方程(3)的IV估计量是一致的;其二,若真实DGP是包含父亲受教育水平E0i作为回归元的(7)式:

这时待估方程就是遗漏解释变量的模型,同样存在内生性问题,使用受教育水平E0i作为工具变量得到的IV估计量是上偏不一致的。

本文认为:虽然人们的直觉以为父辈的受教育水平会对子辈的收入水平产生影响,但事实上这种影响是间接的。原因在于,父母的受教育水平是反映父母人力资本优势的变量,它首先影响父母自身的收入水平,进而父母收入水平及其对子女人力资本的投资决策影响子女的收入水平。更为重要的是,Solon关于E0i与v1it不相关的假定实际上是难以满足的。因为受教育水平高的家庭,其收入波动往往也比较大;而受教育水平低的家庭,自身收入比较低,相应的收入波动也会限制在某个较小的范围之内。因而父母的受教育水平E0i与子女收入暂时性波动v1it具有Cov(E0i,V1it)>0的正相关关系。

容易证明,在Cov(E0i,v1it)>0的假定下,基于Solon设定的两种DGP,使用父母受教育水平作为工具变量得到的IV估计都是上偏不一致的。由于Solon(1992)提出的工具变量估计改变了OLS估计偏差的方向,因而Solon认为,可用下偏的OLS估计形成的区间下界和上偏的IV估计形成的区间上界作为包含参数β真值的估计区间。具体而言,该区间的下界是用短期收入多期平均数作为自变量时β的OLS估计值,上界则是使用父母受教育水平作为工具变量时β的IV估计值。显然,这是一种权宜之计,并非统计推断意义下的区间估计,但实际中也广为采用。

(四)代际流动系数β的IV一致估计

虽然Solon(1992)寻找包含参数β真值估计区间的尝试存在缺陷,但也给代际流动系数的一致估计找到了一个突破口——寻找满足外生性的工具变量。齐默尔曼(Zimmerman,1992)认为,一个合适的工具变量必须与父亲的长期收入水平y0i相关,并且与其“暂时性波动”v0is不相关,才能够得到代际流动系数的一致估计量。但事实上由(3)式易知,为了得到一致的估计量,工具变量除了要满足Zimmerman提出的两个条件以外,还必须与εi以及儿子收入的“暂时性波动”v1it不相关。

那么,如何寻找满足外生性假定的工具变量呢?Zimmerman(1992)认为,如果父母收入的“暂时性波动”序列{v0is}所服从的随机过程已知,那么就可以得到代际流动系数的一致估计。受这一思路的启发,本文通过对序列{v0is}的随机过程加之以一些常见的设定来得到满足外生性的工具变量;同时证明了①证明过程备索。,对于存在内生性问题的模型(3),如果序列{v0is}服从白噪声、AR(1)、MA(1)这三种常见的设定,则相应地可使用y0i,s+1、y0i,s+1-ρy0is、y0i,s+2作为内生变量y0is的工具变量,它们满足外生性假定;其中,ρ是AR(1)设定下的自相关系数。进一步,如果找到的这些工具变量能通过有关工具变量的设定检验,那就可以得到代际流动系数的一致估计。这正是本文的核心工作。

四、实证分析

(一)数据描述

本文将使用中国健康与营养调查(简称CHNS)提供的数据集,估计“父亲—儿子”之间的收入代际流动系数。该调查项目由美国北卡罗来纳大学的人口问题研究中心和中国疾病预防控制中心营养与食品安全所两方联合实施。依据地理位置、经济发展程度、公共资源丰裕程度和健康指数,该项目选取中国东、中和西部的广西、贵州、黑龙江、河南、湖北、湖南、江苏、辽宁和山东9个省份作为调查区域,包含1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009共8年的数据,涵盖家庭、社区、成人、儿童等方面。

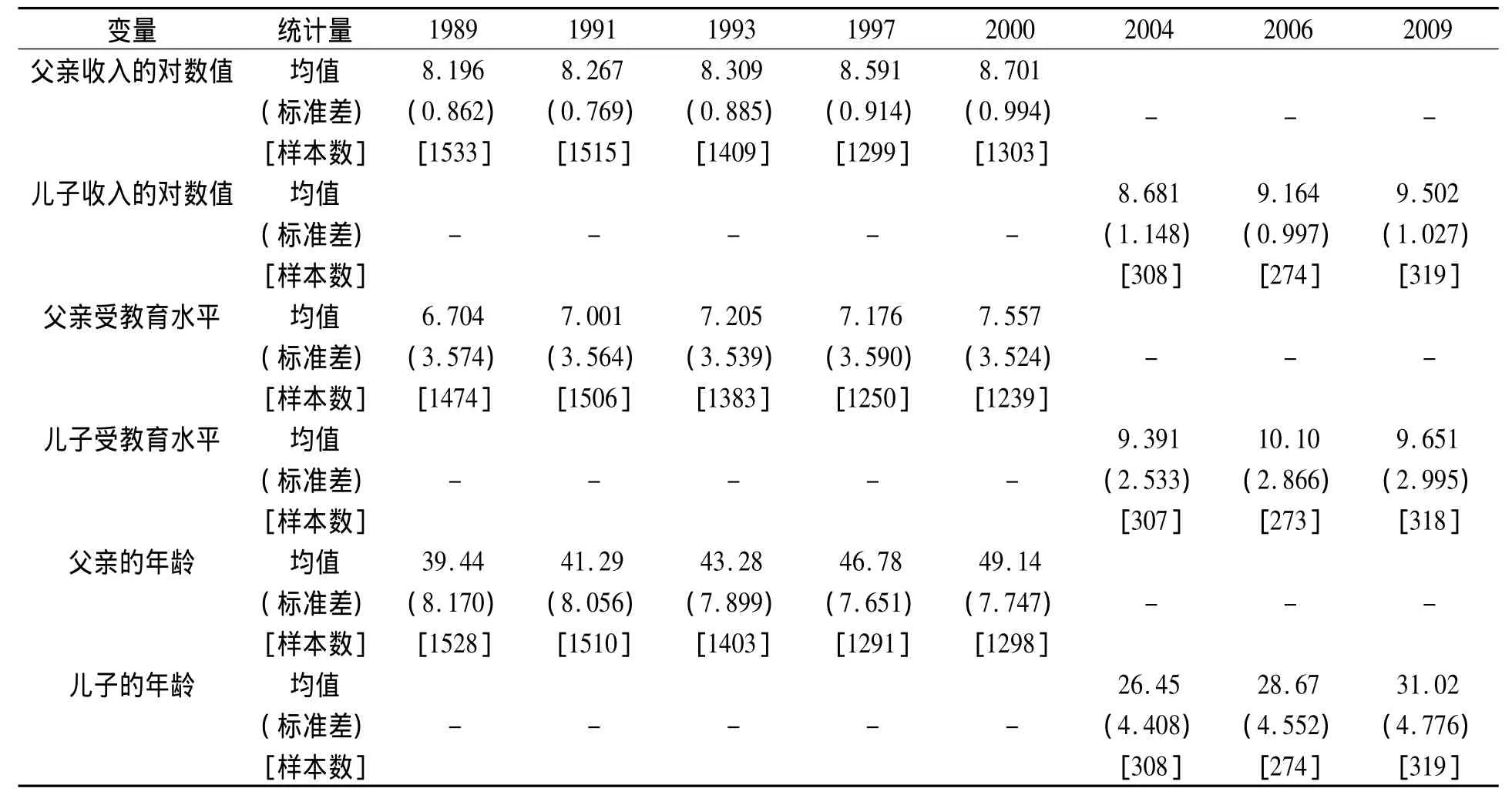

估计收入代际流动系数,难点之一在于对儿子长期收入水平的度量。许多研究者指出,使用儿子早年的收入水平作为长期收入水平的度量,通常会包含更大的误差②Solon et al.(1991)在文中提到,“暂时性波动”的方差与年龄的关系呈现“U型曲线”,并且在40岁左右达到最小值。换言之,用个人40岁左右的收入水平作为长期收入水平的度量,误差通常比较小,因为在40岁的年龄阶段,一个人位于其事业中期,该时候的收入水平最能够代表个人的长期收入水平。另外,玛詹姆德(Mazumder,2001b)也表达了同样的观点。,从而导致估计系数过低。因此,绝大多数研究通常使用可得数据集中儿子最后几年的收入水平作为长期收入水平的度量。考虑到不同年龄阶段收入水平往往有很大的差别,本文用CHNS数据中的2004、2006、2009年3年的数据来度量儿子的收入水平,并且用1989、1991、1993、1997、2000 年5 年的数据来度量父亲的收入水平,这样做的一个好处是,在度量个人收入水平时,能够缩小父子年龄差距,使得样本的年龄标准差控制在一个较小的范围,减小因年龄差异过大导致的收入波动过大影响估计结果的准确性。

在CHNS的数据集中,提供了子女与父母关系的匹配样本,其中要求被调查的子女在第一次参与调查时的年龄不超过18.9岁③CHNS的年龄计算使用天数为基本单位,具体公式为:年龄=(调查日期-公历计算的出生日期)/365.25。对于个别被调查者,CHNS并没有报告他们的年龄,本文在使用这些被调查者的数据时,将自行计算他们的年龄,对缺失数据进行补全,具体公式为:年龄=调查年份-公历计算的出生年份。,因此,把出生日期在1970年以前(不含1970年)的儿子样本从研究中去掉,使得儿子在1989年的年龄不超过19岁。另外,为了减小因使用儿子早年误差很大的收入水平而造成的估计偏差,本文将儿子的出生日期控制在1987年之前(不含1987年),使得儿子在2004年的年龄至少为18岁。

收入代际流动系数测度的被解释变量是儿子的收入水平,对于多儿子的家庭,本文采用Solon(1992)的处理方式,仅将最年长的儿子纳入到样本,以减小职业生涯的早期波动对个体长期收入的影响。收入水平指标则采用个人的每年总收入来度量,并使用CHNS提供的指数将收入调整为2009年的不变价格,取其自然对数形式。需要注意的是,CHNS的数据集中,仅提供了个人的每年总净收入,它是由个人的每年总收入减去当年家庭人均支出计算得来。考虑到高收入人群往往消费水平也比较高,净收入不能够反映个人的真实收入水平,因此,本文使用CHNS提供的家庭消费支出以及家庭规模两项数据重新计算个人的总收入,以此来衡量个人的收入水平。另外,在进行工具变量估计时,需要用到父亲受教育水平的数据,而CHNS仅提供了代表个人受教育水平的类别变量值,因此,本文将这些类别变量转换为父亲受教育年限的数据①本文将没上过学的受教育年限设为0年,1年小学设为1年,依此类推,小学毕业、初中毕业、高中毕业、大学毕业的受教育年限分别设为6年、9年、12年、16年,5年大学设为17年,6年大学或更多设为18年。另外,本文将中等技术学校的受教育程度按高中处理。。

表1给出了样本数据的统计描述。由表1可以发现,儿子的收入水平相对于父亲而言,有一定的上升,而儿子的受教育年限比父亲增加大约3年;从受教育年限的标准差还可以看出,相比子辈受教育的平等状况,父辈遭遇更大的教育不平等。此外,样本中父子年龄分布集中在40岁附近,这个时期的收入水平能够较好地反映个人长期收入水平,一定程度上保证了代际流动系数估计的准确度。

表1 样本特征

(二)实证结果

1.最小二乘估计

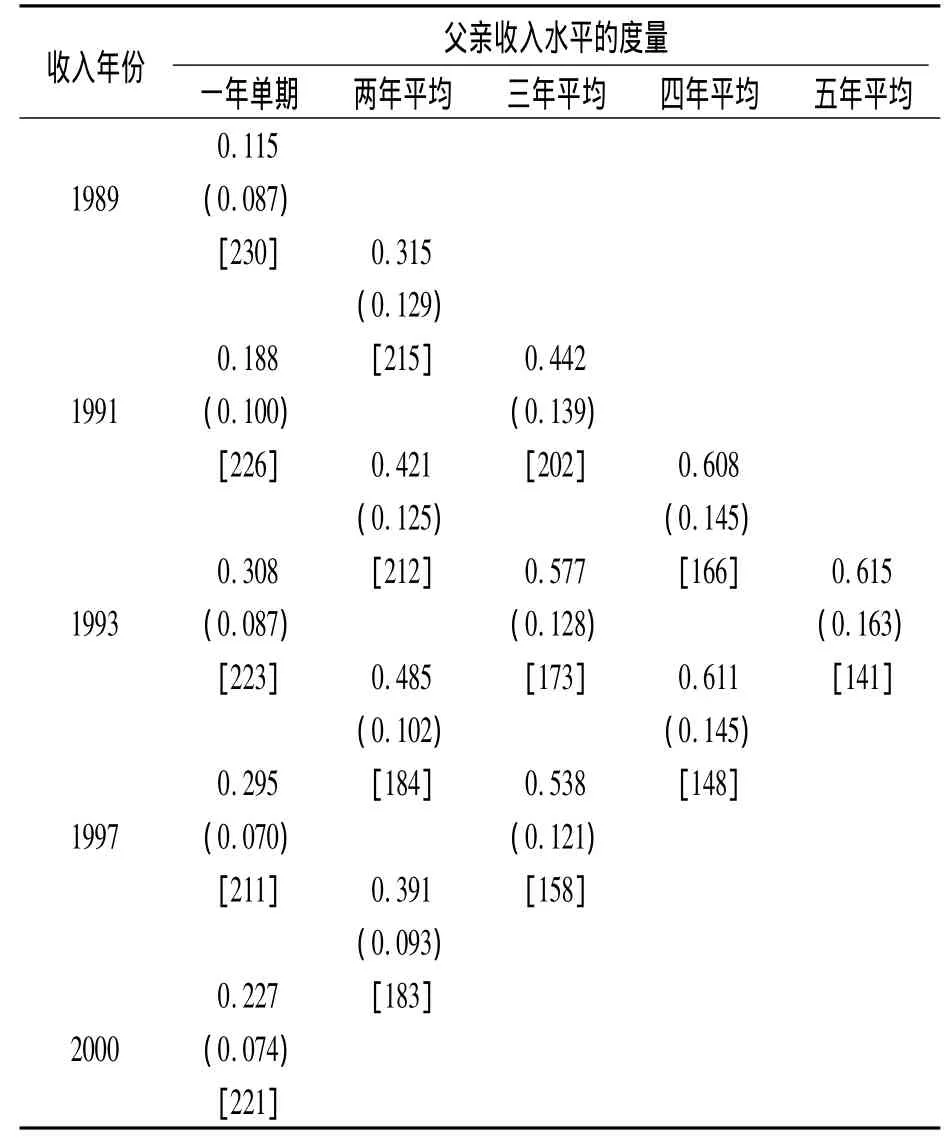

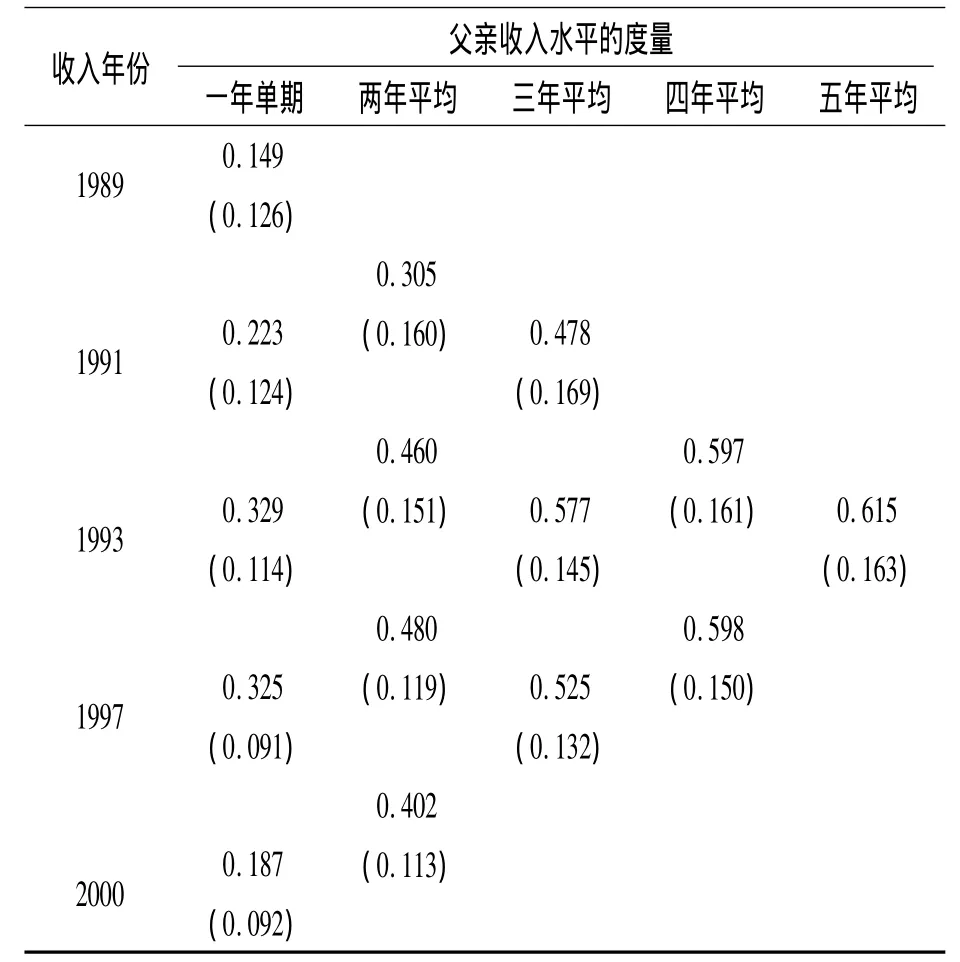

表2.a和表2.b报告了代际流动系数的OLS估计结果。由于篇幅所限,文中只报告2009年样本的估计结果②2004、2006年的估计与2009年的结果大致一样,略去未报告,下文的表同样只报告2009年的估计结果。。表 2.a的第一列是按父亲1989、1991、1993、1997、2000 年各年收入水平作为解释变量估计的收入代际流动系数,估计值的最大值为0.308(1993年),最小值为 0.115(1989年)。本文在控制了样本量之后(表2.b),估计结果虽然有轻微的改善,但波动范围仍然很大(最大值为0.329(1993年),最小值为 0.149(1989年))③Solon(1992)认为,按单一年份收入估计的结果差异主要是由于样本量的不同以及各年收入的方差不同所引起。他在控制了样本量之后得到的估计结果比较接近,而本文的估计结果仍然波动很大。一个合理的解释是,Solon(1992)在实证中所使用的样本年份是连续的(1967—1971年5年样本),收入水平波动不会很大(标准差仅为0.69,比起本文的收入样本标准差要小,参见表1)。本文数据年份跨度很大,因此可以认为,表2.a估计结果的差异主要是源于父亲各年的收入水平的差异。。

表2.a 收入代际流动系数的OLS估计结果

表2.b 收入代际流动系数的OLS估计结果(平衡样本,obs=141)

观察表2可以发现,随着对收入水平平均期数的不断增加,代际流动系数的估计值呈现上升趋势,5年平均的估计结果为0.615,远高于使用单年收入水平得到的估计结果。应该注意的是,这个估计结果仍然是下偏的,但偏差比前面的估计值都要小,据此,我们可以断言,中国居民收入代际流动系数至少为0.6的水平。

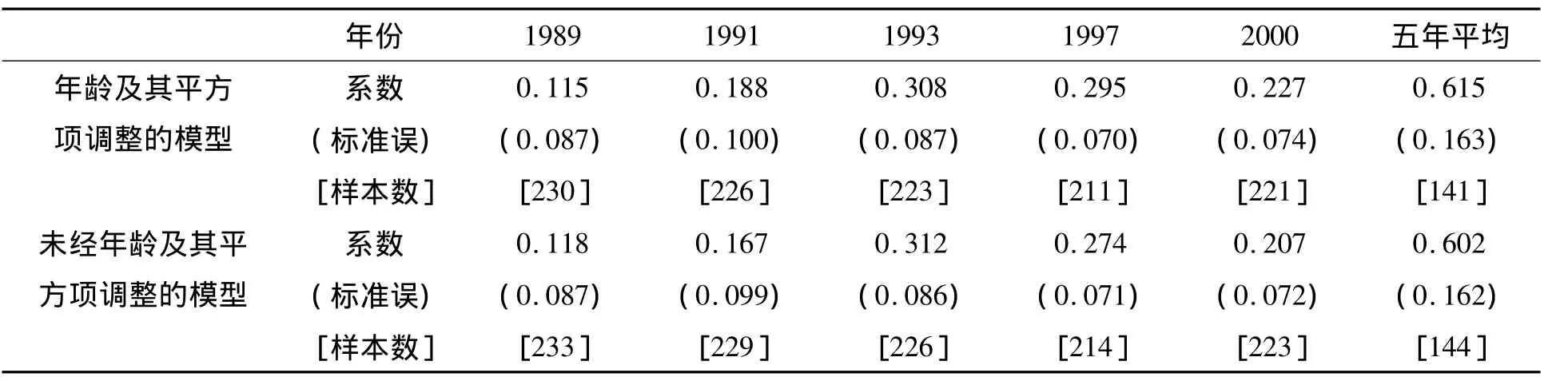

表3列示了是否进行年龄调整对参数估计的影响。从表3可看出,不进行年龄调整与进行年龄调整,参数估计值基本不变,并且“五年平均”的估计同样为0.6的水平,这主要是因为本文所使用的样本中,父亲年龄相对集中,年龄因素并不会显著影响估计结果①埃特金森(Atkinson,1980—1981)在对英国收入的代际流动程度进行测量时,同样发现了对样本个体收入水平不使用年龄进行调整,并不会对估计结果造成显著影响,与本文的结果吻合。。

2.工具变量估计和检验

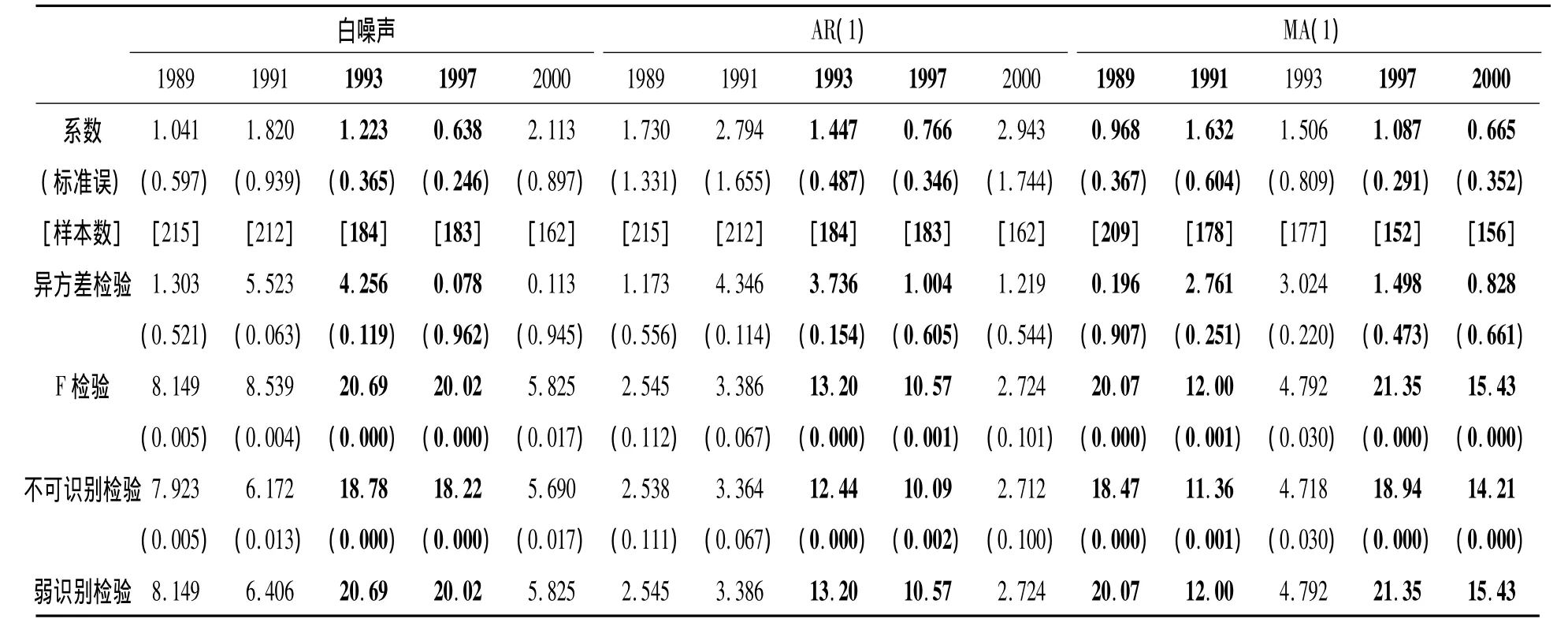

表4首先报告了白噪声、AR(1)和MA(1)三种常见设定下IV估计的结果,其中工具变量如前所述,由随机过程{v0is}的设定形式白噪声、AR(1)、MA(1)得到。本文对序列{v0is}进行严格设定,但这不必然得到样本数据的支持,因此就必须对表4中每一个工具变量的估计结果进行设定检验,从中筛选出满足工具变量良好性质的估计结果。只有通过了相关检验,其估计结果才是可靠的。

根据本文的研究对象及样本特征,对工具变量的检验主要有四个步骤:2SLS中第一阶段异方差检验、F检验、不可识别检验、弱识别检验。具体检验结果如表4所示。

由表4可知,1997年样本计算的工具变量在三种形式下都通过了工具变量设定检验,因此取三种形式下估计结果的平均水平0.830作为代际流动系数β的一致估计值。

为了进行对比,本文还使用Solon(1992)提出的父亲受教育水平作为工具变量的方法,对1997年的样本进行了估计,得到的上偏IV估计结果为1.280。结合前文的下偏OLS估计结果0.615,可以构建包含参数 β 真值的估计区间为[0.615,1.280]。显然,该区间包含了参数β真值的一致估计值0.830,这进一步印证了本文提出的IV估计量分析框架的合理性。

表3 年龄对估计值的影响

表4 不同情形下各年工具变量的相关检验

值得一提的是,Mazumder(2001a)曾使用模拟的方法,计算了使用父亲不同期数的短期收入水平平均值作为其长期收入水平的代理变量给估计量所带来的偏差。例如,如果仅用一年短期收入作为代理变量,那么,参数的真值则会被低估45%;如果使用5年短期收入的平均值作为代理变量,参数的真值则会被低估接近30%,具体为27%。这意味着,本文用父亲5年短期收入的平均值得到的OLS下偏不一致估计值为0.615,修正后它的实际的真值可能达到0.842的水平,它与本文用工具变量得到的代际流动系数一致估计值0.830非常接近。

综合上述,本文认为,中国居民收入代际流动系数估计值为0.830。这一结果表明中国居民收入分配的流动性偏低,家庭对子女收入水平的影响很大,“二代”现象的形成有其深厚的经济根源。

对比研究美国代际流动系数的两篇文献——Solon(1992)与 Zimmerman(1992)的估计结果0.413和0.538,中国的估计结果要高得多①0.413和0.538是短期收入取平均的OLS估计结果,而中国的OLS估计结果为0.615,后者相对更高。。许多研究者发现,一些国家的代际流动系数都比美国和英国的估计值要低,如瑞典、加拿大、芬兰,反映出这些国家的社会收入流动性高于美国和英国②巴西、英国、意大利、法国、西班牙、新加坡、加拿大、瑞典、澳大利亚、芬兰、德国这些国家的代际流动系数分别约为 0.69、0.5、0.5、0.4、0.4、0.26、0.23、0.2、0.2、0.13、0.11。由于这些国家代际流动系数的测度方法不相同,因此这些数据的可比性不强。。而中国的收入代际流动性当然也比瑞典、芬兰这些典型的福利国家要低得多。

代际流动程度的高低对收入分配结构的演变有着非常重要的影响,但其影响收入分配结构的机制涉及家庭遗产处置、公共教育投资等多方面的问题。可以肯定的是,改善社会的经济不平等状况,代际流动结构的调整是必不可少的途径。

五、结 论

本文深入探讨了寻找收入代际流动系数一致估计的方法,通过构建一个合理的IV估计量分析框架,得到了代际流动系数的一致估计。基于CHNS的微观调查数据,本文得到了中国代际流动系数的估计值为0.830,该值位于包含参数β真值的估计区间[0.615,1.280]中,印证了本文提出的一致估计的合理性。与美国、英国及一些高福利国家相比,中国代际流动系数处于很高的水平,反映了中国是个收入流动性低的社会,“二代”现象的形成有深厚的经济根源。政府的公共政策制定应当增加对贫穷子女人力资本的投资,缩小因资源分配不公所导致的经济收入差距。中国要改善经济不平等状况,还有很长的路要走。

一项经济学经验研究应该与一个确切的目标相联系。本文目的是测度收入的代际流动系数,因此采用Solon(1992)的模型,着眼于父辈长期收入水平与子辈收入水平的相关性分析。这不是对子辈收入决定方程的研究,没有将其他一些家庭背景因素(如家庭文化背景,社会网络)或社会经济条件(如政府支出)纳入到模型中进行考察。后者是有待于进一步研究的方向。

Atkinson,A.B.,On Intergenerational Income Mobility in Britain, Journal of Post Keynesian Economics, Winter 1980—1981,3(2):194—218.

Becker,Gary S.,and Nigel Tomes,An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility,Journal of Political Economy,December 1979,87(6):1153—1189.Becker,Gary S.,and Nigel Tomes,Human Capital and the Rise and Fall of Families,Journal of Labor Economics,July 1986,4(3):S1—S39.

Behrman,Jere R.,and Paul Taubman,Intergenerational Earnings Mobility in the United States:Some Estimates and a Test of Becker's Intergenerational Endowments Model,Review of Economics and Statistic,February 1985,67(1):144-151.

Bielby,William T.,and Robert M.Hauser,Response Error in Earnings Functions for Nonblack Males,Sociological Methods& Research,November 1977,6(2):241—280.

Blau,Peter Michael,and Otis Dudley Duncan,The American Occupational Structure,New York:Wiley,1967.

Bowles,Samuel,and Herbert Gintis,The Inheritance of Inequality,Journal of Economic Perspectives,Summer 2002,16(3):3—30.

Goldberger,Arthur S.,Economic and Mechanical Models of Intergenerational Transmission,American Economic Review,June 1989,79(3):504-513.

Hertz,Tom,Intergenerational Economic Mobility of Black and White Families in the United States,Center for Health&Wellbeing,Woodrow Wilson School of Public& Int`l Affairs,Princeton University,February 2002.

Mazumder,Bhashkar,Earnings Mobility in the US:A New Look at Intergenerational Inequality,Federal Reserve Bank of Chicago,Working Paper 2001—18,December 2001a.

Mazumder,Bhashkar,The Mis-Measurement of Permanent Earnings:New Evidence from Social Security Earnings Data,Federal Reserve Bank of Chicago,Working Paper 2001—24,October 2001b.

Solon,Gary,Biases in the Estimation of Intergenerational Earnings Correlations,Review of Economics and Statistic,February 1989,71(1):172—174.

Solon,Gary,Intergenerational Income Mobility in the United States,American Economic Review,June 1992,82(3):393—484.

Solon,Gary,Mary Corcoran,Roger Gordon,and Deborah Laren,A Longitudinal Analysis of Sibling Correlations in E-conomic Status,Journal of Human Resources,Summer 1991,26(3):509—534.

Staiger,Douglas,and James H.Stock,Instrumental Variables Regression with Weak Instruments,Econometrica,May 1997,65(3):557—586.

Stock,James H.,and Motohiro Yogo,Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression,National Bureau of Economic Research(Cambridge,MA)Technical Working Paper No.284,October 2002.

Zimmerman,David J.,Regression Toward Mediocrity in E-conomic Stature,American Economic Review,June 1992,82(3):409—429.

郭丛斌,闵维方.中国城镇居民教育与收入代际流动的关系研究.教育研究,2007,(5).

何晓琦,邓晓岚.跨代收入流动及其评估.统计研究,2006,(6).

马西恒.“阶层固化”折射改革尚不彻底.文汇报,2011—09—05,B 版.

王海港.中国居民收入分配的代际流动.经济科学,2005,(2).